01

病例信息

患者:老年女性。

主诉:肢体无力4个月,加重伴语言不清10天。

现病史:

4个月前,患者无明显诱因出现肢体无力,持物不稳,双上肢阵发震颤,无明显头昏、头痛,无恶心、呕吐,无意识障碍,于外院就诊,治疗不详;

10天前,自觉症状加重,行走不稳,言语不清,流涎,无恶心等表现,患者觉症状未缓解,为进一步治疗来我院,以“脑梗死”收入我科;

入院后完善头颈部CTA提示:右侧大脑中动脉分叉部动脉瘤;CTP未见明显异常。

既往史:患者6年前行颈内动脉动脉瘤介入栓塞术;糖尿病10年,治疗不详。

入院查体:患者GCS评分15分,意识清楚,言语清晰,无眼睑下垂,双眼球活动良好,右上肢肌力3级,余肢体肌力5级,肌张力正常。

02

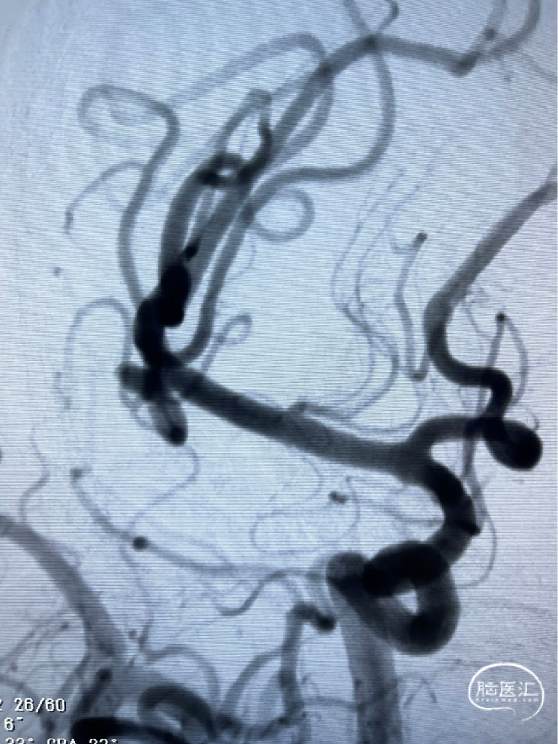

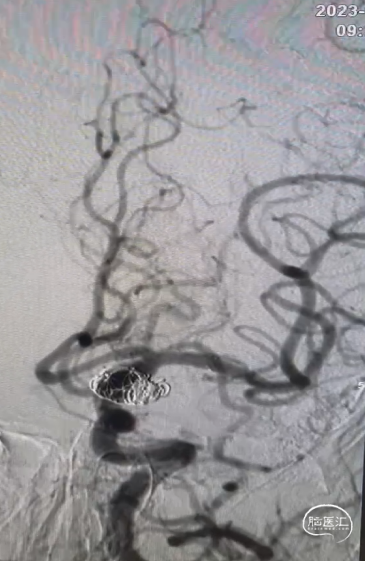

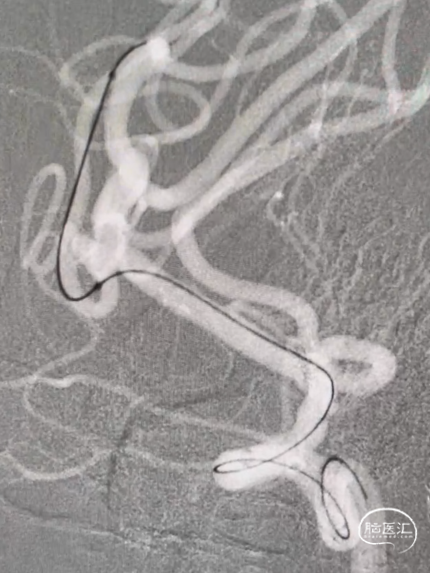

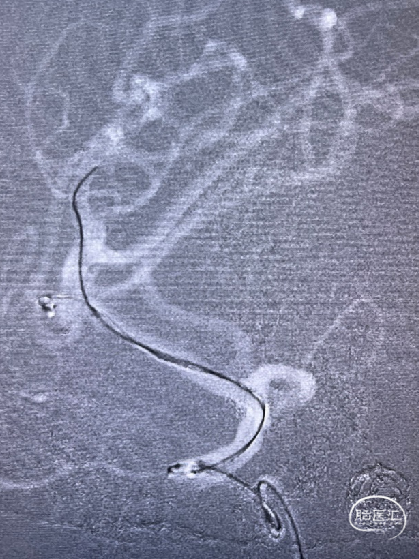

术前造影

CTA提示:右侧大脑中动脉动脉瘤。

造影提示:动脉瘤瘤颈累及上下干支,下干支与M1成角较锐S弯;患者右侧颈内动脉非常迂曲。

3D造影成像:动脉瘤大小约3.7*3.1mm。

其它颅内血管未见异常。

03

治疗策略

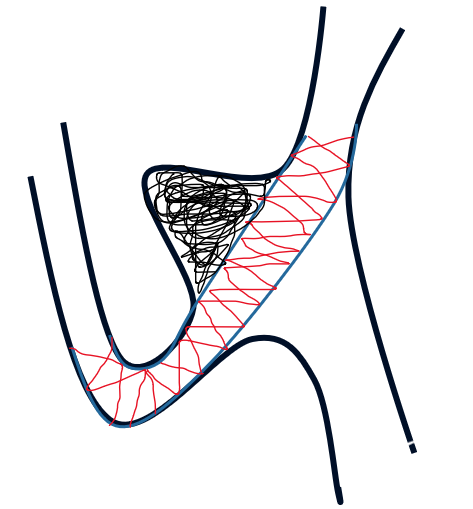

患者动脉瘤瘤颈累及M2段上干支和下干支;瘤体欠规则,患者既往行颅内动脉瘤介入栓塞治疗。

对于大脑中动脉分叉部动脉瘤,其位置相对表浅,在治疗时,可选择开颅夹闭或介入治疗;

动脉瘤所累及分支血管几乎自瘤壁发出,根据《2021年未破裂动脉瘤诊疗指南》,优选开颅夹闭;

但由于患者高龄,长期服用抗血小板药物,且患者自身选择介入手术意愿强烈,遂遵循患者意愿选择介入治疗。

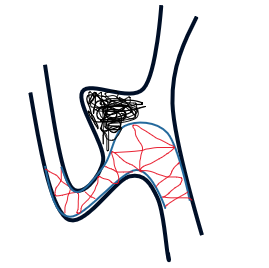

瘤颈较宽,均匀累及双侧分支,计划选择金属覆盖率高的编织型支架,单一支架缩窄瘤颈,辅助弹簧圈栓塞(如下图);

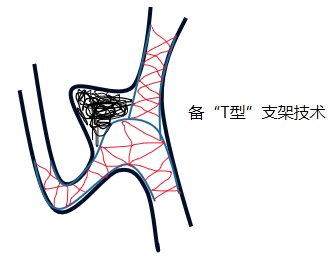

能更好保护瘤颈和重建血管,起到一定血流导向的作用,达到远期治愈目的。由于瘤颈较宽,备“T形”支架技术辅助栓塞。

04

手术耗材

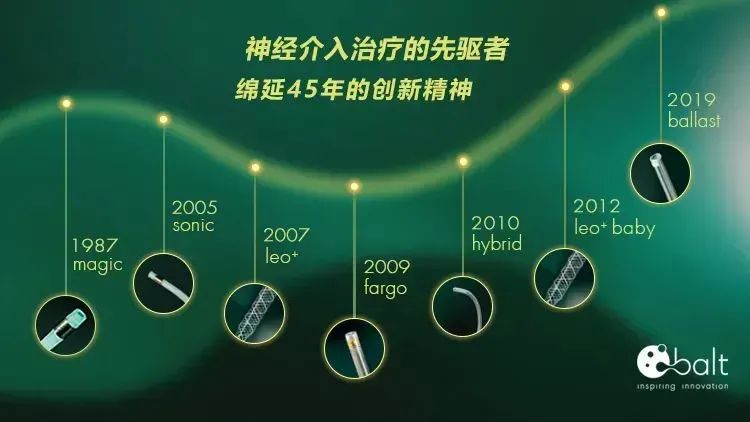

LEO+Baby支架 2.5*25mm

弹簧圈 3*6、2*3、1.5*2

SL-10微导管

Echelon-10微导管

Synchro14微导丝

8F鞘管

6F中间导管

05

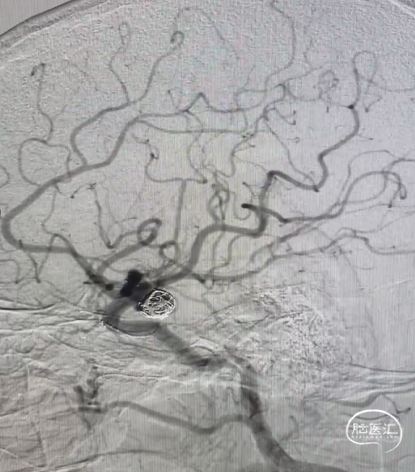

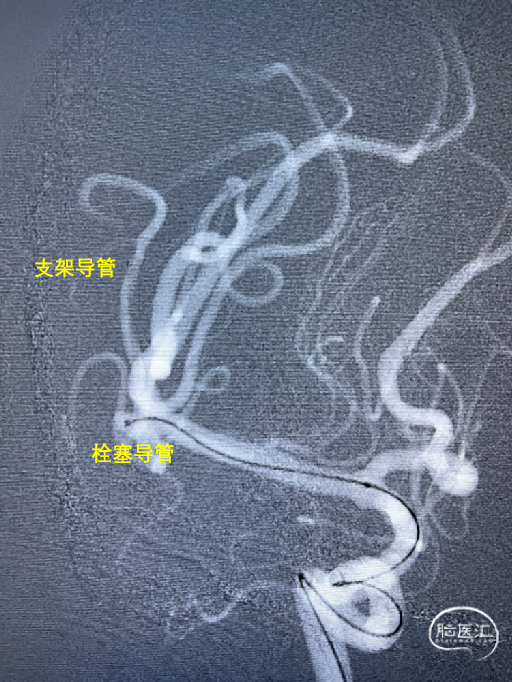

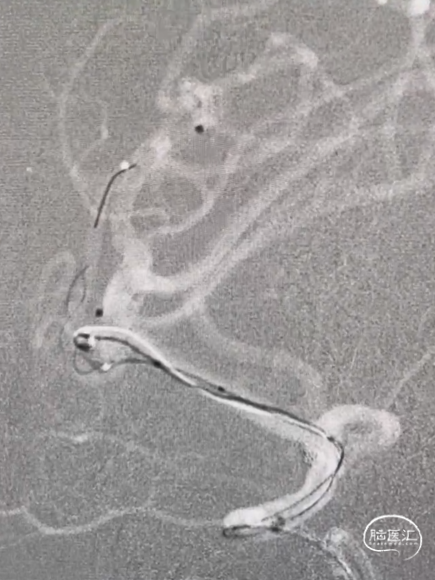

手术过程

Synchro14微导丝牵引支架微导管到位;弹簧圈微导管到位。

送入3*6mm弹簧圈成篮,同时摆一根支架微导管在上干,为T型支架做准备;

释放一枚Leo baby支架 2.5*25mm。

因下干支与M1成角太锐,支架在转弯处打开,多次推拉调整,以“神龙摆尾”方式释放,将支架尾端避开上干开口。

释放支架后,再依次送入2*3mm、1.5*2mm两枚弹簧圈完成治疗。

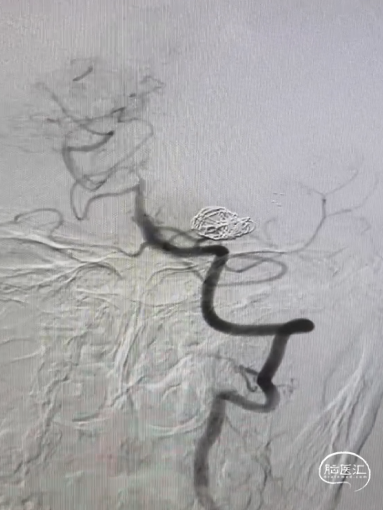

术后造影显示各分支血管通畅,动脉瘤不再显影。

06

抗血小板策略

术前:

双联抗血小板:100mg阿司匹林+75mg氯吡格雷*3天。

术中:

支架释放前后团注欣维宁各10ml,并6ml/h泵注维持至术后双抗起效重叠6小时。

术后:

常规双抗:100mg阿司匹林+75mg氯吡格雷管理3个月,单抗6-12个月。

07

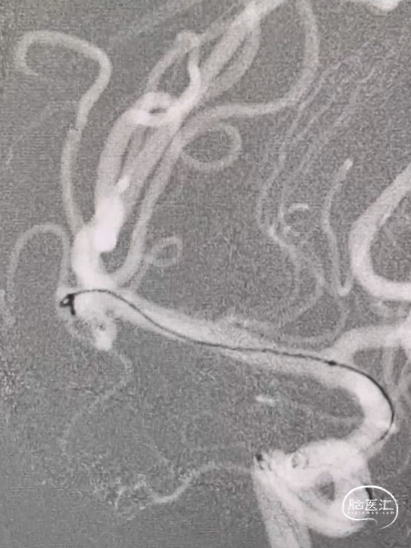

术后影像及随访

患者术后恢复良好,术后4天出院,出院mRS 0分。

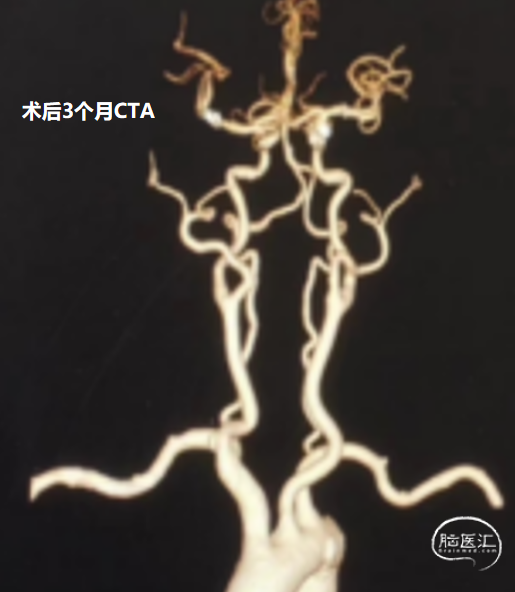

术后3个月门诊随访,复查头颈部CTA:动脉瘤不显影,载瘤动脉通畅。

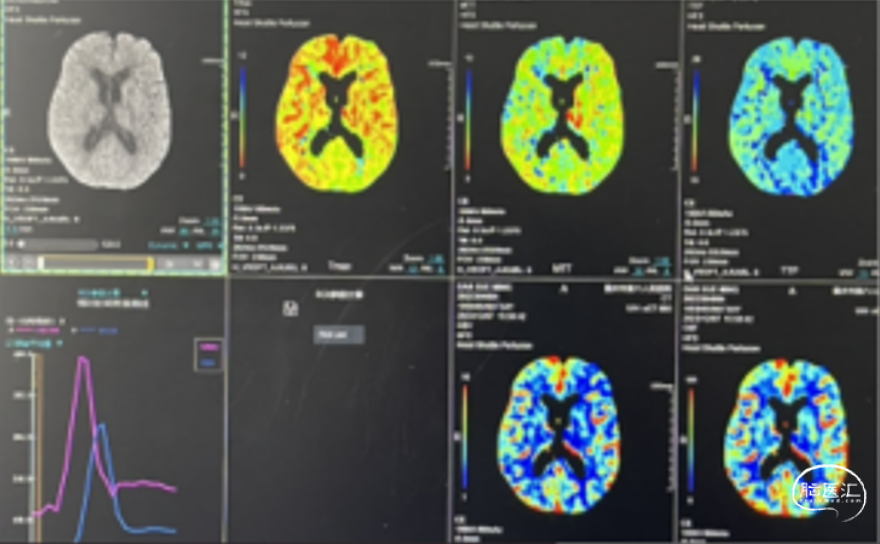

复查CTP未见明显异常。

对于复杂分叉部动脉瘤介入治疗,尽管有诸多技术如单栓、支架辅助栓塞(半T、灯笼技术、穹隆技术、摆尾技术、Y型技术、T型技术)、瘤内扰流等可供选择,但治疗原则是确保分支血管的通畅,应综合考虑瘤颈位置、血管形态来选择适用且可行的方案。

最常见的也是单支架技术治疗,半T(倒“L”)的形态起到缩窄瘤颈的作用,达到治疗目的,节省费用;但由于并不能完全保护瘤颈,可能存在复发风险。

激光雕刻支架操作简单,受限于设计特点和金属覆盖率,其对瘤颈的修复及远期疗效理论上不及编织型支架,但后者在操作技术及术后管理上有一定要求,故需要根据术者及患者的实际情况合理选择支架。

随着技术和材料的进步,分叉部复杂动脉瘤的介入治疗也将不断进步,选择也会越来越多,如WEB装置、Silk Vista Baby血流导向装置等,更多的经验仍有待进一步探究和总结。

![]()

术者简介

赵泽楠

重庆西区医院

梁鸿

重庆西区医院

![]()

指导专家

蒋晓江

重庆西区医院

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。