近日,复旦大学附属闵行医院赵静教授团队联合复旦大学公共卫生学院阚海东教授团队以《每小时高温暴露与急性缺血性卒中》(Hourly Heat Exposure and Acute Ischemic Stroke)为题在JAMA Network Open杂志上在线发表,赵静教授及阚海东教授为该文的共同通讯作者。

[Zhu X, Chen R, Yuan J, et al. Hourly Heat Exposure and Acute Ischemic Stroke. JAMA Netw Open. 2024;7(2):e240627. Published 2024 Feb 5. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.0627]

1

研究背景

急性缺血性卒中(AIS)是一种可导致重度残疾和死亡的严重疾病,确定其可改变的风险因素对临床实践和公共卫生至关重要。AIS的既定风险因素包括高血压、高胆固醇血症、吸烟、营养不良、缺乏运动和空气污染。气候变化仍是一项紧迫的公共卫生挑战,我们需要进一步了解温暖的天气条件与卒中发病率之间的关系。

多项观察性研究报告称,高温暴露与卒中风险之间存在近似线性关系。然而,这些研究大多侧重于每日住院或死亡情况,无法准确反映疾病的发病时间,可能导致高温暴露与AIS发病之间的时间顺序紊乱。此外,尽管过往研究证据表明,与高温相关的AIS更有可能在低于一天的短周期内发生,但很少有研究直接评估小时水平的敏感时间窗——这有助于设计与高温相关的预警系统。因此,为了量化AIS发病与每小时环境高温暴露之间的关系,必须在中国范围内开展基于个体AIS发病时间的病例交叉调查。

2

研究方法

这项时间分层病例交叉研究收集了中国200多个卒中中心的数据,纳入对象为2019年1月1日至2021年12月31日期间在温暖季节住院的AIS成年患者,以评估每小时环境高温与AIS发病之间的关联,此外还对可能存在的关联调节因素,如地域、吸烟、饮酒、性别、年龄和其他疾病史进行了评估。

3

研究结果&研究结论

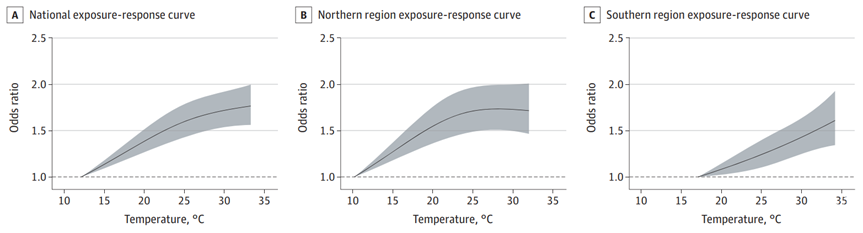

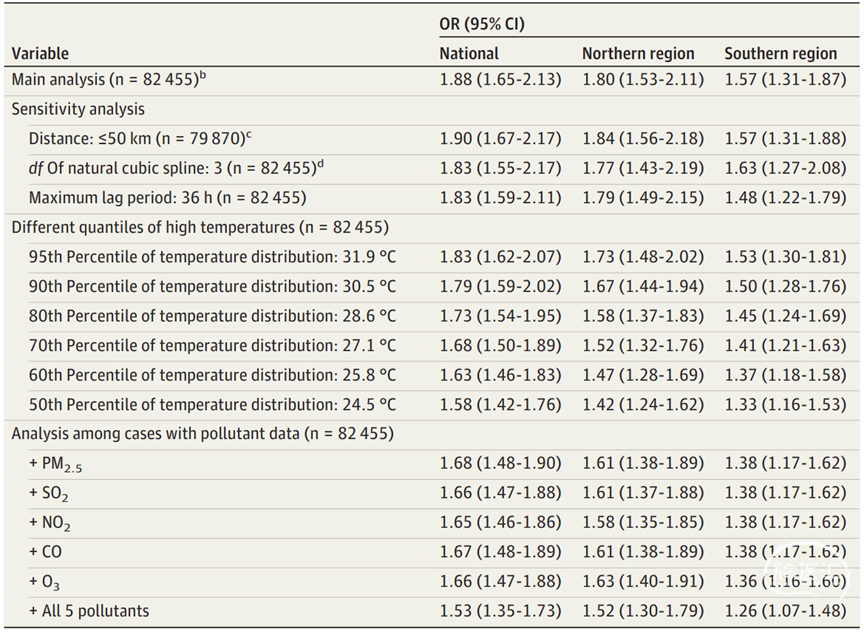

共有82,455名AIS患者(平均年龄为65.8 [11.9]岁;52,267名男性[63.4%])被纳入最终分析。研究结果表明,AIS发病风险随温度升高而单调递增。AIS的超额风险在滞后0小时立即出现,并持续10小时。与参考温度(12.1 °C)相比,在全国范围内,极高温度(33.3 °C)导致AIS发病在滞后0至10小时的累积几率比(OR)为1.88(95% CI,1.65-2.13)。北方的暴露-反应曲线比南方陡峭(OR,1.80 [95% CI,1.53-2.11] vs 1.57 [95% CI,1.31-1.87])。男性和有血脂异常或心房颤动病史的患者的OR值更大,但差异不显著。

(图:环境温度与AIS发病相关性的国家及地区暴露-反应曲线0~10小时累计值)

(表:AIS与极高温度相关性的多重敏感性分析)

这项研究结果表明,每小时暴露在高温环境下与AIS发病风险增加有关。这一发现有助于制定公共卫生策略,以降低全球变暖情况下与环境高温相关的脑血管风险。

通

讯

作

者

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。