技术背景

慢性颈内动脉闭塞(chronic occlusion of internal carotid artery,CO-ICA)开通术,目前国内外均缺乏大型试验研究。CO-ICA开通必要性和安全性等目前仍存在很大的争议,是临床工作中的一块需待探索的领域。目前CO-ICA的主要治疗手段包括:药物保守治疗、搭桥手术、颈动脉内膜切除术(carotid endarterectomy,CEA)和血管内治疗(endovascular treatment,EVT)等[1]。本文重在探讨EVT应用于CO-ICA时的部分情况。

CO-ICA开通治疗,目前国内外均缺乏相关的大型实验研究,每例患者,均有个体化特定的病理、生理情况,其中血流动力学的改变、血流重建等均不相同,治疗方案需在大的原则下保持个体化的应对。CO-ICA开通病例治疗中需要关注的难点包括开通失败、血栓逃逸及再狭窄/闭塞等。

正如《中国颅内外大动脉非急性闭塞血管内介入治疗专家共识》一文中所言:导引导丝通过闭塞病变是整个闭塞开通术中关键的步骤[2]。但在部分病例中,我们也遇到过微导丝能通过闭塞段,但携带微导管通过困难或不能通过的情况,这可能提示微导丝从夹层中通过闭塞段,也可能提示闭塞时间较长、管腔内纤维化程度较高。无论是哪一种情况,这都预示开通成功率不高、安全性较低,及时终止手术不失为一种明智的选择。

在颈动脉狭窄治疗中,对于血栓逃逸的预防可选用远端滤过保护装置(如保护伞)或球囊Guiding技术等。而在CO-ICA病例中,由于血管床的塌陷、管腔内血栓沉积、闭塞段血管内皮纤维化等病理改变,保护伞的使用则不适合;加之颈动脉闭塞部位不明确、血管床塌陷节段一般较长,部分病例闭塞远端甚至到达颅内段,这使常规的颅外段防血栓逃逸技术无用武之地。可选择如下两种方法预防颈动脉闭塞开通术中血栓逃逸:

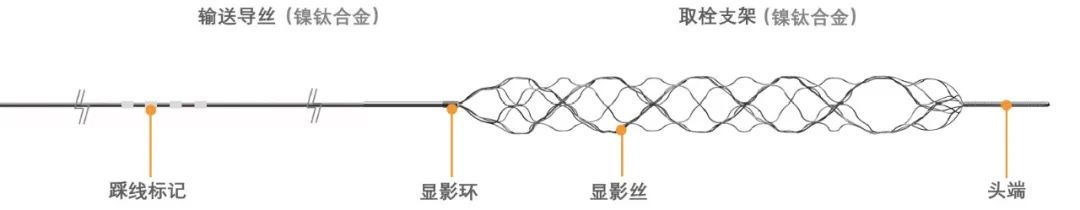

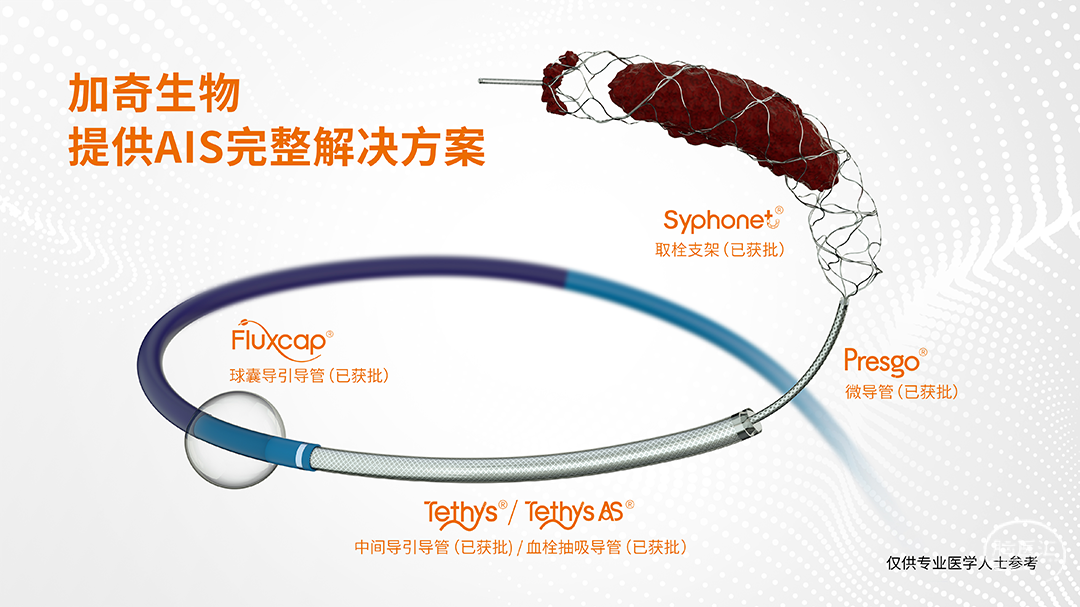

第一,颅内取栓支架用于远端保护、防治血栓逃逸。我们选择的是Syphonet®取栓支架作为CO-ICA开通术治疗中防血栓逃逸的装置,其原因有三:1. 设计的优越性:加奇生物Syphonet®取栓支架远端有网篮设计(见图1),可以捕获逃逸血栓而起到保护伞的作用。2. 材料的适配性:在CO-ICA开通术中,一般需要较细的导丝、微导管先通过闭塞段,如果使用其它取栓支架作为远端保护使用,因管径的不同,需要多次交换微导丝、更换较粗的微导管,这必然增加手术操作步骤和难度。而加奇生物Syphonet®取栓支架全系列最小可适配0.017inch微导管,较小的微导管超选后,可直接将支架输送至远端释放,减少了多次操作步骤。3. 材料的兼容性:Syphonet®取栓支架推送导丝设计为0.0154inch,球囊可以通过该取栓支架的推送导丝直接到达狭窄或闭塞部位予以扩张。使用Syphonet®取栓支架作为远端滤过保护装置,达到了预防血栓逃逸的目标。同时,利用取栓支架的特性,达到了利用取栓支架导丝交换各种球囊及上微导管的目的,减少了交换,达到了一次通过,稳定建立治疗路径的目的。

图1:Syphonet®取栓支架设计示意图

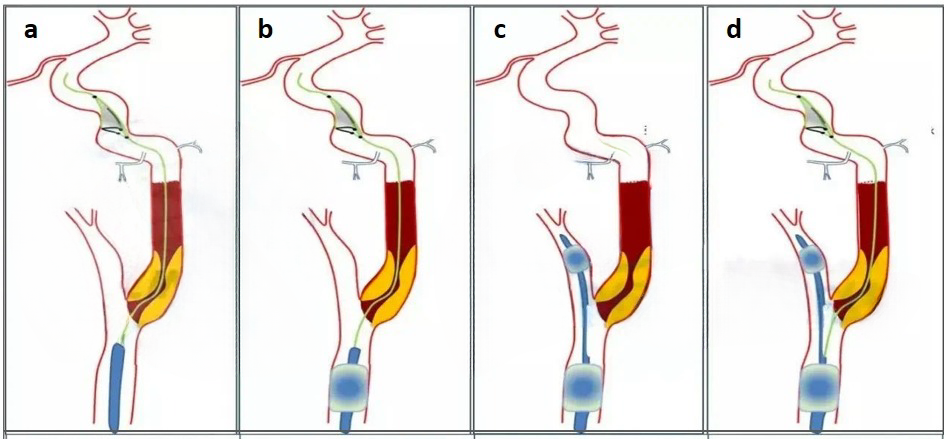

第二,近端球囊阻断技术联合或不联合远端滤过保护装置。常常使用的近端球囊阻断技术包括球囊Guiding或MoMa技术的运用,两者均可开通过程中临时阻断颈内动脉正向血流、持续负压抽吸,这能在一定程度上避免的部分血栓向远端逃逸。在此基础上,联合远端滤过保护装置可进一步降低血栓逃逸的机率,但由于增加了操作步骤和手术难度,不可避免也增加了手术风险。相关操作示意见图2。

图2:球囊Guiding或MoMa技术近端阻断联合/不联合远端滤过保护装置(引自高峰——“峰回路转”)

a.远端滤过保护装置;b.近端球囊Guiding联合远端滤过保护装置;c.近端阻断型保护装置(MoMa技术);d.近端阻断型(MoMa技术)联合远端滤过保护装置。

COSIS技术(Chronic artery OccluSion recanalization with the Intracranial protection of Stent retriever,颅内取栓支架保护下的慢性动脉闭塞开通术)是基于加奇生物Syphonet®取栓支架的独特设计特点而衍生出的针对慢闭开通实施颅内保护的技术,在颅内动脉慢性闭塞,保护伞无法到位的情况下,利用Syphonet®取栓支架作为颅内的远端保护装置,减少栓子逃逸,同时利用Syphonet®取栓支架的输送导丝完成微导管交换、球囊扩张、支架植入等操作,减少器械交换,降低并发症的发生。

本期病例

01

病情简介

基本信息:患者男性,51岁。

主诉:脑梗死治疗后2月,进展性反应迟钝1月余。

现病史:2月前,患者突发吐词不清,听理解可,能完成指令性动作,伴右上肢无力,不能抬举过肩、不能持物,右下肢力量可,于当地医院诊断为“急性脑梗死、左侧颈内动脉闭塞”,经治疗后遗留有吐词欠清晰,右上肢乏力,能抬举及持轻物,精细动作完成能力较差。1月余前,家属发现患者出现反应迟钝、表情淡漠、言语减少等症状,计算能力、记忆力明显下降,且症状进行性加重,多次于当地医院诊治,效果欠佳。

既往史:既往体健,无明确基础病史。

个人史:吸烟史30+年,约5+支/天。少许饮酒史。

家族史:否认明确家族遗传病史。

入院查体:T:36.1℃,P:78次/分,R:18次/分,BP:109/67mmHg。表情淡漠、吐词欠清,反应迟钝,计算力、记忆力下降。双侧瞳孔等大等圆,光反射灵敏,鼻唇沟对称,右上肢肌力4级,余肢体肌力5级,肌张力正常,双侧巴氏征(-)。NIHSS评分4分,mRS评分1分。

辅助检查:血常规、凝血、生化未见明显异常;血小板聚集率:正常水平;CYP2C19:快代谢。

02

术前影像学检查结果

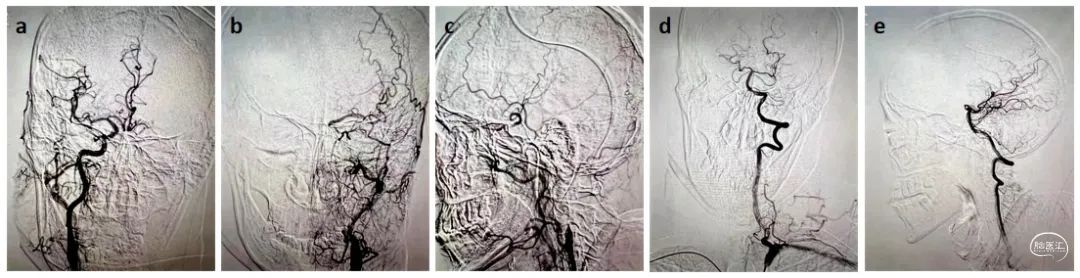

患者入院前2月于当地医院行脑血管造影,部分影像资料见图3。

图3:院前脑血管造影部分图像。a.右侧正位;b.左侧正位;c.左前斜45°;d.左侧椎动脉正位;e.左侧椎动脉侧位。

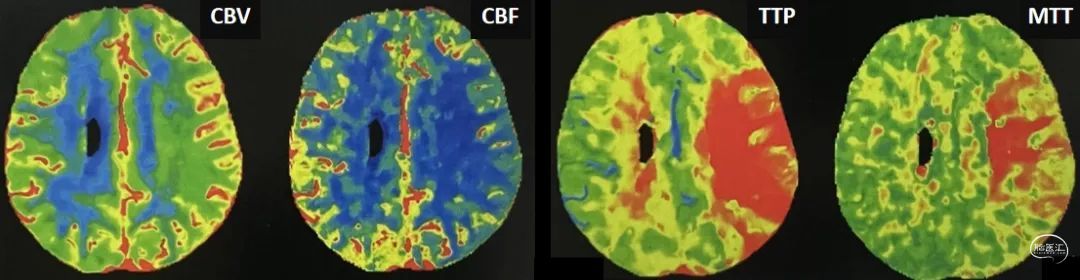

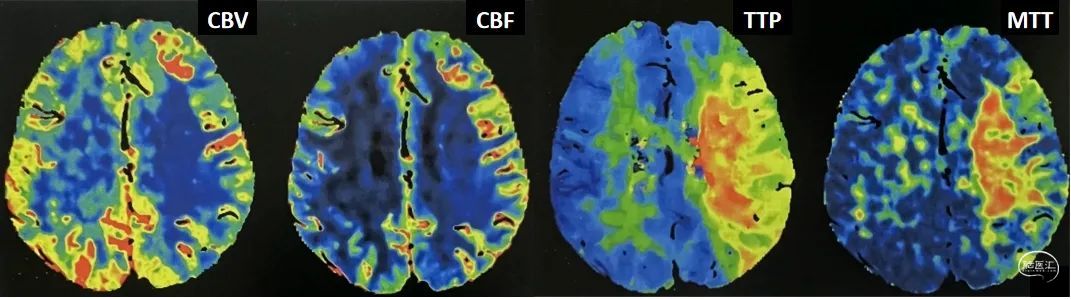

入院时行头颅CT+CTP检查,见图4。

图4:院前头颅CTP提示左侧大脑半球低灌注

03

术前讨论

初步诊断:1. 左侧颈内动脉慢性闭塞;2. 脑梗死恢复期。

病情分析:患者院前出现急性脑梗死病情,经治疗后症状有改善,但责任血管未进一步处理,后续出现进展性认知功能障碍,考虑大脑半球缺血缺氧症状持续存在,责任血管有必要积极治疗,需要行“左侧颈内动脉慢性闭塞开通术”。但此类手术风险较高,术前需要经过严格筛选及评估,充分考量手术安全性、远期预后等综合因素。

手术方案:全脑血管造影术+左侧颈内动脉慢性闭塞开通术(备)。

相关风险:开通失败、医源性夹层形成、急性/亚急性支架内血栓事件、开通后高灌注状态、支架再狭窄等。

04

术中涉及器械选择

200cm/300cm 微导丝

2.0mm×15mm/2.0mm×20mm 球囊

Echelon-10 微导管

0.021inch 微导管

加奇生物 4.0×30mm Syphonet®取栓支架

7mm×50mm 颈动脉支架

4.0mm×39mm/4.5mm×37mm 自膨式闭环支架

05

手术过程

●造影情况:常规消毒、铺巾,局麻满意后,采取改良Seldinger技术穿刺股动脉成功,置入8F 15cm动脉鞘。泥鳅导丝辅助单弯导管完成全脑血管造影。造影过程如下:

右侧颈内动脉造影见:前交通开放,前交通参与左侧大脑前动脉代偿供血,右侧颈内动脉未见血管狭窄及动脉瘤样表现。

右侧锁骨下动脉造影见:右侧椎动脉非优势型;椎动脉未见确切病变。

左侧颈内动脉造影见:左侧颈内动脉闭塞;颈外动脉通过眼动脉向颈内动脉代偿供血,逆向血流返流至颈内动脉C1段;大脑前动脉及远端未见显影。

左侧锁骨下动脉造影见:左侧椎动脉优势型,左侧椎动脉代偿部分大脑前动脉区域、胼周动脉可见显影;椎动脉未见确切病变。

●术中诊断:1. 左侧颈内动脉慢性闭塞;2. 脑梗死恢复期。

●术中分析:本例患者存在进展的神经功能缺损症状、明确的的影像学证据、评估开通术安全性及成功率较高、患方治疗意愿强烈等特点,术中明确造影后再次沟通,家属仍有积极的治疗意愿,故我们对患者实施了慢性颈动脉闭塞开通术。手术过程见下文。

●手术经过:首先选取工作位,在路径图下200cm微导丝携带微导管艰难通过闭塞段,路图下证实首过效应阳性,路图下交换300cm微导丝。

小球囊开道:使用2.0mm×15mm球囊“开道”,球囊压力:颅内段压力5atm、颅外段7atm。

小球囊开道完成造影见颈内动脉起始部残端出现、部分血管床显影,远端血管显影欠佳。

颅内保护支架置入:考虑闭塞段内血栓/斑块负荷大,置入4×30mm Syphonet®取栓支架行颅内保护。首先沿微导丝缓慢输送Plus支架导管,再于支架导管辅助下将Syphonet®取栓支架在颈内动脉C7段充分释放,支架释放后再次路图证实路径。

小球囊再次扩路:使用2.5mm×20mm球囊由远端向近端逐渐扩张血管,过程中球囊压力:颅内段压力5atm、颅外段7atm。扩张完成后造影见:左侧颈内动脉血管床显影,部分节段仍存在狭窄;左侧颈内动脉前向血流建立,未见明确血管夹层影像学证据;颅内各分支血管显影良好。

释放颈动脉支架:从上图的造影中发现:虽然左侧颈内动脉血管显影、前向血流建立,但整个路径显影仍较差、部分节段仍存在重度狭窄。单纯的球囊扩张后再狭窄/闭塞发生机率较高、远期预后不良,需要联合颈动脉支架植入术治疗。结合患者血管病变特点,考虑颈内动脉起始部病变可能性较大,于是选择使用沿Syphonet®取栓支架输送导丝送入颈动脉支架(7mm×50mm),释放支架过程及释放后效果见下图。

从支架释放后造影可以看出:支架位置良好;左侧颈内动脉C1段显影良好、但颈动脉C2段以远显影欠佳,考虑远端存在狭窄或夹层样改变。

回收颅内保护装置:在颅内支架释放前,通过远端取栓支架交换送入支架释放微导管,同时回收Syphonet®取栓支架,详见下图。

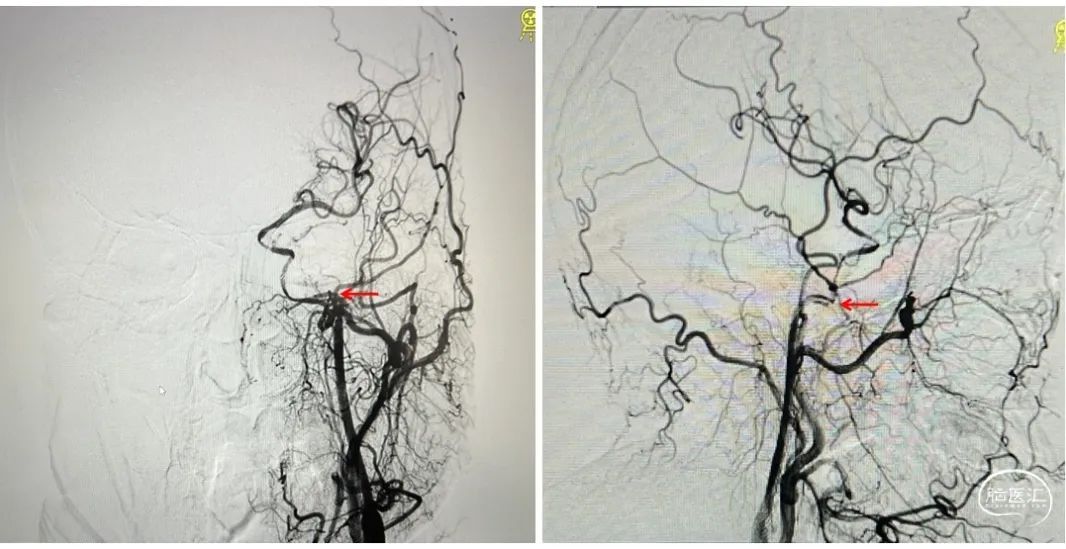

释放颅内支架:定位准确后,于颈内动脉C7-C4段释放一枚4.0mm×39mm自膨式闭环支架,支架释放后再次正侧位造影见局部前向血流改善欠佳。同时于C2-C3段见“双轨征”,不排除局部夹层样改变(见下图),术中给予替罗非班,观察10分钟后,见局部仍存在夹层样改变,故计划予以支架植入治疗。

左侧颈内动脉C2、C3夹层样改变,箭头提示夹层病变部位。

释放颅内支架:路径图下,缓慢将微导丝通过左侧颈内动脉并超选至左侧大脑中动脉M1段,携带0.021inch导管至M1段。定位准确后缓慢送入4.5mm×37mm自膨式闭环支架,并于支架内反复“按摩”。

06

术后即刻影像及患者术后情况

术后评估:术后观察15分钟,行标准正侧位造影见:左侧颈内动脉闭塞开通术后改变,各支架在位良好,贴壁性良好,前向血流TICI分级3级,同侧大脑前动脉显影。对比术前造影结果,提示颈动脉慢闭开通治疗效果良好。

术后随访:患者术后无明确并发症,经治疗后康复出院,门诊随访患者反应迟钝、表情淡漠、言语减少等症状消失,计算能力、记忆力基本恢复正常。神经专科查体:表情自然、吐词欠清,计算力、记忆力正常。双侧瞳孔等大等圆,光反射灵敏,鼻唇沟对称,右上肢肌力4级,余肢体肌力5级,肌张力正常,双侧巴氏征(-)。NIHSS评分4分,mRS评分1分。当地医院完善头颅CTP提示左侧大脑半球低灌注较术前明显改善。

术后1月患者在当地医院复查头颅CTP:左侧大脑半球低灌注较术前改善。

病例总结

严格的入组条件、充分的术前评估、个体化的手术方案,是CO-ICA开通成功的前提条件,也是降低并发症发生、提升手术安全性的关键因素。目前没有指南或研究对CO-ICA开通术给出统一方案,都需结合特定患者的实际情况制定个性化的治疗策略。

目前我中心对慢性颈动脉闭塞开通术具有严格的指征把控,主要参考如下十大方面:

1. 时机把控:综合我科治疗经验及相关文献报道,开通时机一般在急性发病2周后至3个月内,过早可能造成出血风险增加,过晚可能造成开通失败或再狭窄等事件[2、3、4、5]。

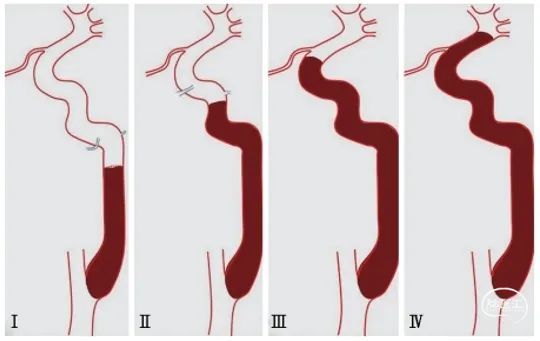

2. 血管床评估:入组病例均经过严格的头颅CTA或DSA评估,颈动脉造影剂返流情况、闭塞远端血管床是否保留、闭塞段的长度、远端分支血管显影是否良好等均为评估的重要指标。《基于一种新闭塞分型标准的颈内动脉闭塞非急性期血管内再通治疗的临床研究》一文中我科首次提出了国内CO-ICA返流分型策略,并对每一类型成功率及安全性进行了分析[6],见图5。

图5:慢性颈动脉闭塞时造影剂返流的分型

3. 颅内灌注评估:灌注评估作为颅内灌注主要的评估手段,CTP在一定程度上可反应乏血区的血流灌注水平,为治疗的必要性提供一定的循证医学依据[7]。

4. 闭塞段病变性质的判读:近年来,随着高分辨核磁技术的开展,术前对闭塞/狭窄节段病变性质能做出初判,在M.Tang等研究[8]中明确指出:高分辨率MRI成像可以评估慢性ICA闭塞病变性质并帮助临床做出决策。

5. 临床症状的评估:入组病例均存在责任血管区神经功能缺损症状,如患者症状呈进展性加重或波动性出现(TIA),我们认为具有治疗的必要性。

6. 开通成功率和安全性预判:此种方案的预测模型在某些文献中有一定体现,主要是对残端进行分析,认为“锥形”、“柱形”残端开通安全性及成功率较高[9、10],Zanaty等研究认为“锥形”、“柱形”残端开通率达95.4%[11]。

7. 术中并发症预判:如术中栓子脱落、术中夹层形成等术中并发症的预判也尤为重要。对于血栓逃逸的预防,可以考虑使用球囊阻断技术联合或不联合远端滤过保护装置(详见后文分析);对于术中夹层,则需要术者对导丝超选路径及形态有充分的判读能力。

8. 术后高灌注评估:在CO-ICA开通患者的管理中,一定要积极管控术前术后的血压、液体出入量等,并充分评估患者代谢水平及基础疾病等综合因素加以干涉。

9. 术后再狭窄、再闭塞的预判:CO-ICA开通后存在一定的再狭窄和再闭塞。有研究发现药物涂层支架对比普通支架在症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(Symptomatic High-grade Intracranial Atherosclerotic Stenosis,sICAS)治疗中有降低再狭窄发生的优势[12];虽然CO-ICA的治疗策略不能套用sICAS的治疗意见,但药物涂层支架/球囊或能降低CO-ICA开通后再狭窄/闭塞的机率,是未来需要研究的方向。

10. 最后患方的治疗意愿:患方对病情充分的知情同意也是CO-ICA开通术必须考量的必备条件。

CO-ICA开通治疗是目前神经介入治疗的难点,虽然不少中心均有开展,但都存在一定的“探索性”,多种有效的探索方法值得推荐,但都必须严格把控入组条件、术前充分评估代偿情况及安全性,降低并发症的发生率和增加开通的有效性是CO-ICA开通的根本。本例患者的治疗只是CO-ICA开通的一个实例,希望以后有更多实例与大家分享、共同提升CO-ICA开通的治疗水平,为广大患者创造福音。

术者介绍

孙瑄教授团队:孙瑄 张锦荣 葛士禄 牛竹梅

孙瑄

首都医科大学附属北京天坛医院

博士研究生,主任医师,副教授;

中国介⼊医师分会神经介⼊委员会委员;

中国医学装备协会医⽤用耗材专业委员会委员;

中国卒中学会介⼊分会青年委员;

中国老年保健医学研究会慢性病防治管理委员会委员;

中国卒中学院讲师。

长期从事脑血管病的介治疗,擅⻓缺血性脑血管病的诊断与介⼊治疗,对颅内外动脉狭窄的急、慢性血管闭塞的治疗有丰富的临床经验。作为骨干参加数项国内重大课题,主持国家重点研发计划课题一项,做为骨干参与国家重点研发项目一项,做为项目管理负责随机对照课题两项,发表SCI数十篇,获得专利、软件著作多项,并获得省级科技进步奖及成果鉴定。

参考文献(上下滑动阅览):

钟曦,莫大鹏.高危非急性颈内动脉闭塞血管内治疗的研究进展[J].中国卒中杂志,2021,16(10):979-981.

中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组,中国医师协会神经内科医师分会神经介入专业委员会,中国研究型医院学会介入神经病学专业委员会.中国颅内外大动脉非急性闭塞血管内介入治疗专家共识[J].中国内科杂志,2020,59(12):932-941.

中国卒中学会,中国卒中学会神经介入分会,中华预防医学会卒中预防与控制专业委员会介入学组.急性缺血性卒中血管内治疗中国指南2018[J].中国卒中杂志,2018,13(7):706-729.

中国卒中学会,中国卒中学会神经介入分会,中华预防医学会卒中预防与控制专业委员会介入学组.急性缺血性卒中血管内治疗中国指南2023[J].中国卒中杂志,2023,18(6):684-711.

Stone GW, Kandzari DE, Mehran R, et al. Percutaneous recanalization of chronically occluded coronary arteries: a consensus document: part 1 U]. Circulation, 2005, 112(15): 2364-2372. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.481283.

孙瑄,马宁,莫大鹏,高峰.基于一种新闭塞分型标准的颈内动脉闭塞非急性期血管内再通治疗的临床研究[J].中华放射学杂志,2021,55(5):478-483.

雷静,高培毅,刘明勇等.症状性大脑中动脉缺血患者脑血管储备能力的CT灌注成像研究[J].临床放射学杂志,2007,26(3):235-239.

M.Tang,X.Yan,J.Gao,et al.High-Resolution MRI for Evaluation of the Possibility of Successful Recanalization in Symptomatic Chronic ICA Occlusion: A Retrospective Study[J].American Journal of Neuroradiology. 2022;8(13):1164-1171. doi.org/10.3174/ajnr.A7576

刘欢颜,华扬等.颈内动脉闭塞的影像学分类与治疗方式的选择[J].中国脑血管病杂志,2021,18(5):344-348.

Hasan D,Zanaty M,Starke RM,et al.Feasibility,safety,and changes in systolic blood pressure associated with endovascular revascularization of symptomatic and chronically occluded cervical internal carotid artery using a newly suggested radiographic classification of chronically occluded cervical internal carotid artery: pilot study [J]. Neurosurg,2018:1-10

Zanaty M,Roa JA,Jabbour PM,et al.Recanalization of the chronically occluded internal carotid artery: review of the literature[J].World Neurosurg X, 2020,5:100067.

Baixue Jia,Xuelei Zhang,Ning Ma, Dapeng Mo,Zhongrong Miao,et al.Comparison of Drug-Eluting Stent With Bare-Metal Stent in Patients With Symptomatic High-grade Intracranial Atherosclerotic Stenosis A Randomized Clinical Tria[J].JAMA Neurol. 2022;79(2):176-184. doi:10.1001/jamaneurol.2021.4804.

特别说明:本页面所包含的文字、图片、音视频等内容仅供医学专业人士参考。本页面所包含的内容,仅为专家个人观点,不能代替医疗专业人士的判断。本页面不向非医学专业人士开放,敬请理解。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。