01

病情简介

02

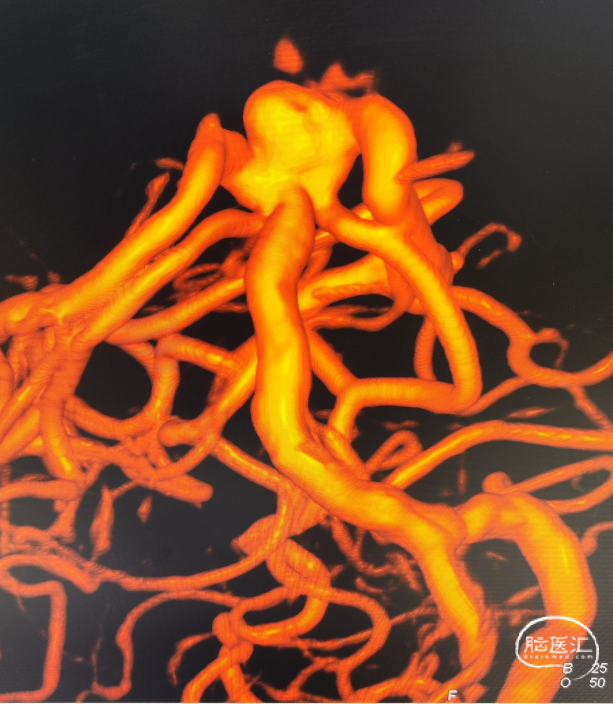

术前影像

03

治疗策略

04

手术材料

支架:LEO Baby 2.5*25mm

弹簧圈:5*15mm、4*12mm、3*10mm、2*6mm

微导管:SL-10(释放支架)、Echelon-10(填圈)

微导丝:Hybrid 1214D

其它:Cordis 8F、Navien 6F

05

手术过程

视频1

视频2

此时微导管在微导丝牵引下前行(如视频2)。

视频4.弹簧圈微导管到位(视频中由Hybrid 1214D微导丝牵引弹簧圈微导管Echelon-10进行超选)。

超选弹簧圈微导管操作与前述相似(如视频4)。

视频5.支架半释放。

视频6.支架解脱。

06

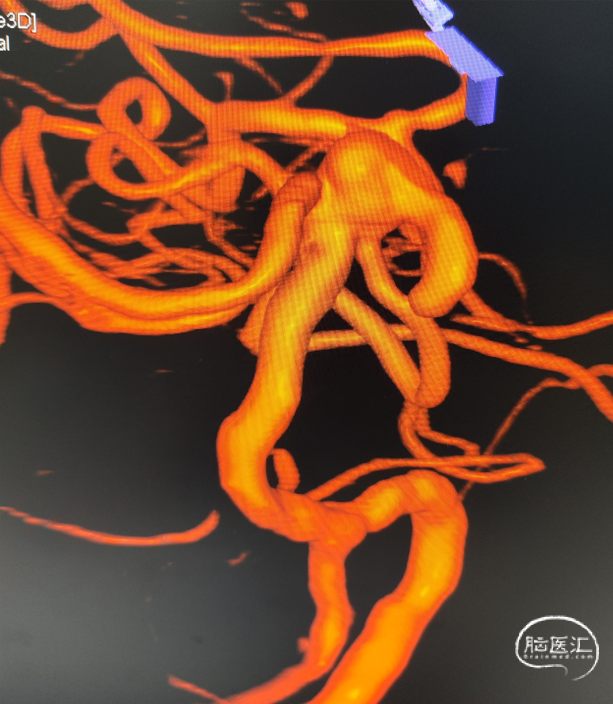

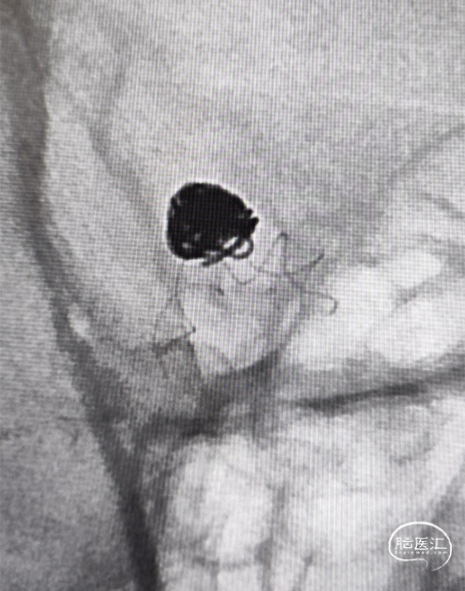

术后影像

07

围术期抗栓管理

本例基底动脉分叉部动脉瘤累及双侧大脑后动脉及左侧小脑上动脉,且大脑后动脉角度刁钻,将微导丝头端塑形“猪尾”跟进微导管做支撑,利用导丝头端超选入分支血管后跟进导管即可,无需复杂塑形;Hybrid微导丝较好的头端塑形保持能力和远端支撑以及优秀的到位性,是超选该类型复杂分支的关键。

优先半释放支架做推挤操作,保护左侧小脑上动脉的同时隔离出瘤囊主体,提高弹簧圈栓塞安全性;顺应性优异的编织支架能够较大程度上降低对血管形态的改变,且有利于动脉瘤远期修复。

![]()

术者简介

朱刚

陆军军医大学第一附属医院(西南医院)

副主任,教授,主任医师,博士生导师

从事神经外科临床与科研工作30余年,颅脑创伤及脑血管病诊疗领域专家,连续四年入选中国名医百强专家。获重庆市2021年度“名家名师”称号

中国研究型医院学会脑血管病专家委员会副主任委员

重庆市医师协会神经介入学会会长

重庆医学会神经外科专委会副主任委员

中华医学会神经外科分会介入学组委员

中国医师协会神经外科分会介入专家委员会委员等职

擅长颅内动脉瘤、颅内血管畸形、缺血性脑血管病、颈动脉海绵窦瘘等脑/脊髓血管病变的微创外科手术及介入治疗

承担国家“973”项目子课题、国家自然科学基金及重庆市自然科学基金重点课题等各级科研项目10项。以第一完成人获教育部科技进步一等奖(2014)、重庆市科技进步一等奖(2016)和中华医学科技进步二等奖(2018)各1项,参与获得国家科技进步二等奖

主编及参编专著10部,发表论文120余篇,其中SCI收录61篇,培养博士后/博士研究生10名,硕士21名

缪洪平

陆军军医大学第一附属医院(西南医院)

教授,副主任医师

重庆市神经介入学会委员

从事脑血管疾病介入治疗二十余年,主要擅长脑动脉瘤、脑血管畸形、动静脉瘘的介入及手术治疗。在朱刚主任的指导下,年颅内介入手术量500台左右。在国内外期刊发表文章30余篇,参编书籍一部,主持省部级课题一项,参与课题获得教育部科技进步一等奖一项

HYBRID1214D

HYBRID1214DA

HYBRID14D

镍钛芯丝远端搭配独家配方亲水涂层,柔软无创,安全到位。

不锈钢芯丝近端搭配PTFE涂层,强力支撑,方便扭控,易于跟踪。

远端3cm显影段清晰可视。

直头D型号,轻松塑形,持久耐用。

预塑形双弯DA型号,反复操作形状依旧。

可搭配常见栓塞和支架微导管。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。