2023年10月21日,2023东方脑血管病大会暨上海市医学会脑卒中专科分会学术年会(OCIN 2023)大师论坛上,来自加拿大多伦多大学圣迈克尔医院的Vitor Pereira教授带来的eCLIPs装置在颅内分叉部动脉瘤治疗讲题。

加拿大多伦多大学圣迈克尔医院 Vitor Pereira教授

Vitor Pereira 教授

多伦多大学圣迈克尔医院

Schroeder Chair in Advanced Neurovascular Interventions ---- University of Toronto

Director of Endovascular Research and Innovation at the St Michael’s Hospital and UofT

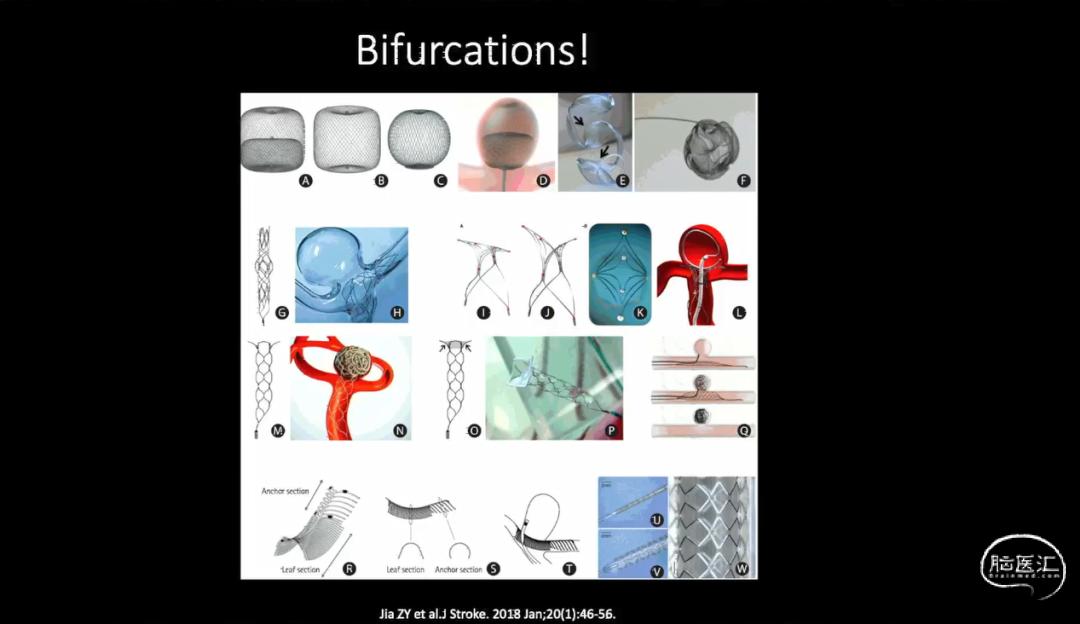

Vitor Pereira教授指出,分叉部位的颅内动脉瘤一直是神经介入医师的挑战,尽管临床上分叉部动脉瘤的治疗大家有很多方案可以选择,但有很多选择也就是意味着没有特别好的选择。这类动脉瘤也经常通过神经外科开颅夹闭治疗,但目前研究看并没有令人满意的经济性和有效性。

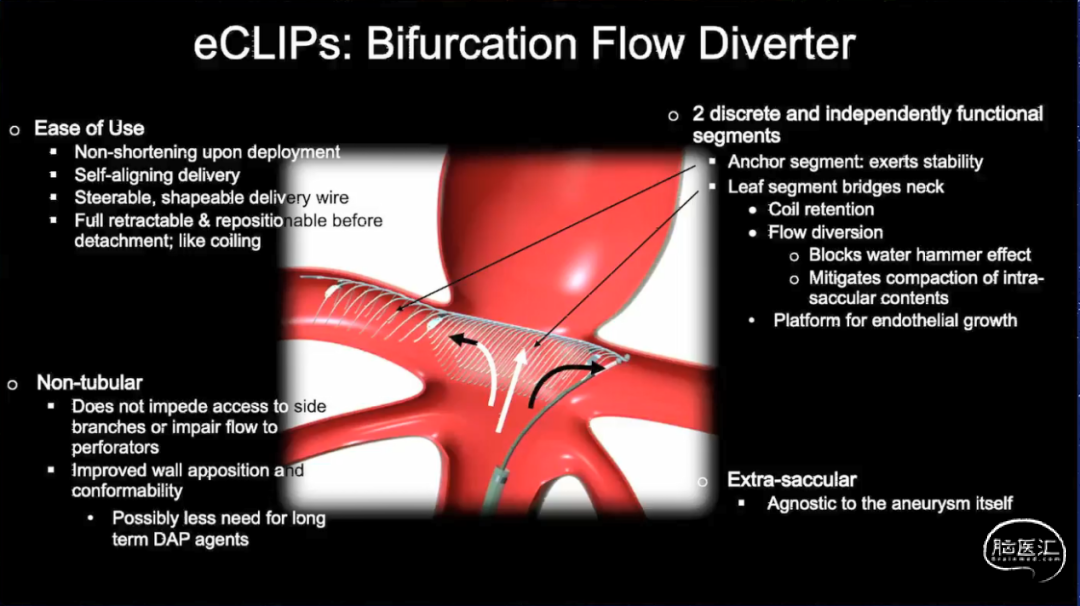

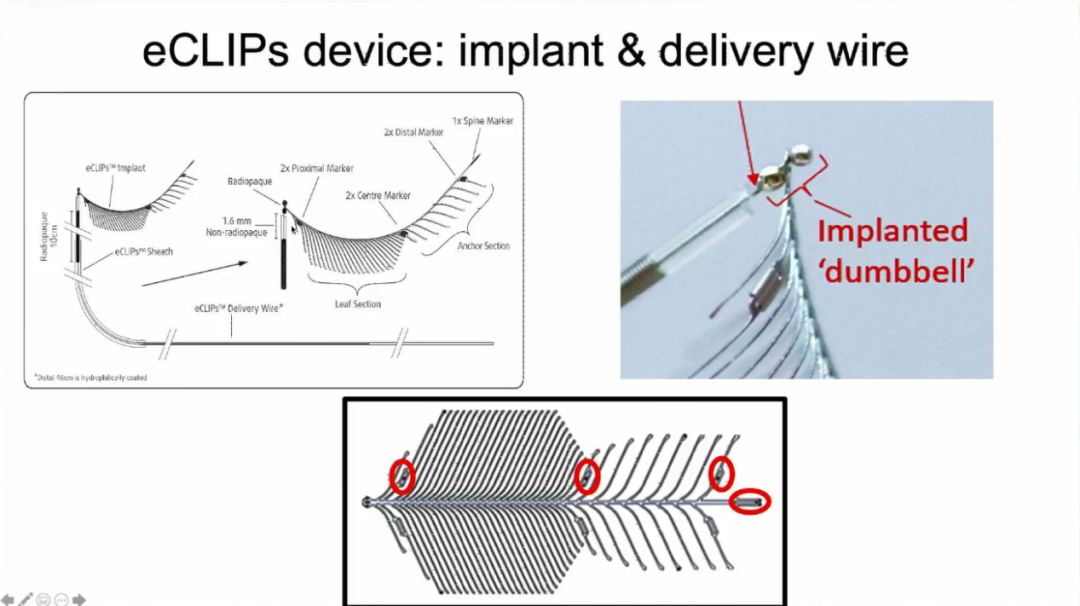

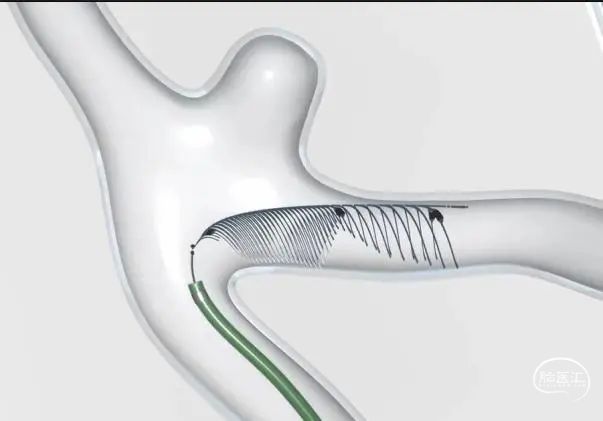

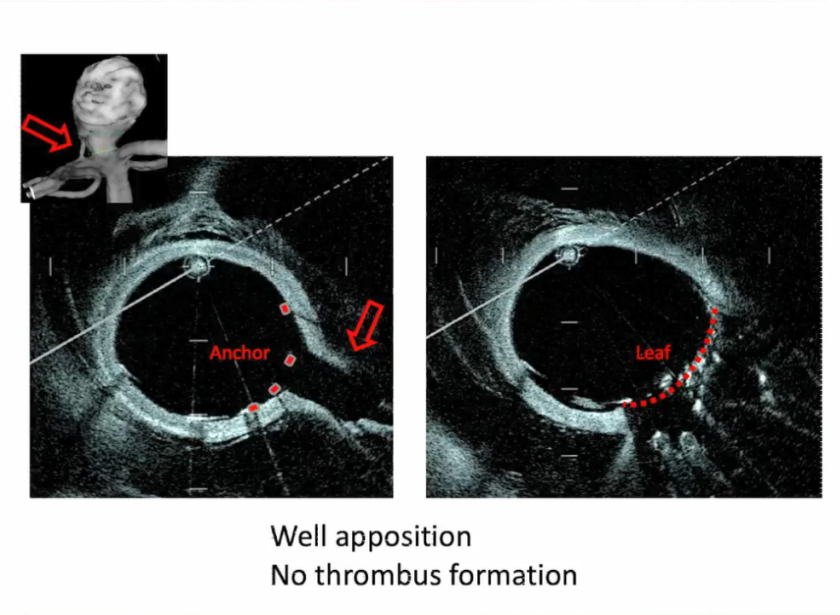

专门适用于分叉部颅内动脉瘤的栓塞装置eCLIPs应运而生。这个装置设计的创意起源于传统的“Y”型支架,它可以像“Y”型支架一样有效覆盖瘤颈,同时又可以减少传统双支架覆盖血管分支导致的并发症。因其可起到显微外科瘤颈夹闭“clip”的效果,所以名为eCLIPs。该装置主要分为两部分,较密的叶段(leaf segment),主要作用是覆盖瘤颈区域;另一部分是金属丝较为稀疏的锚定段(anchor segment),确保装置锚定在瘤颈两侧。

eclips装置具有多处非常明显的显影标记点,包括叶段头端及尾端的哑铃状显影标记点。

首先通过微导管释放产品,将锚定段放置于较难到位的载瘤血管分支,然后通过系统自带的导丝微导管将支架叶段完整覆盖瘤颈并将鱼骨头端推送至瘤颈另一侧,然后通电解脱产品,手术医师可以根据需要选择单纯植入eCLIPs或辅助弹簧圈栓塞。

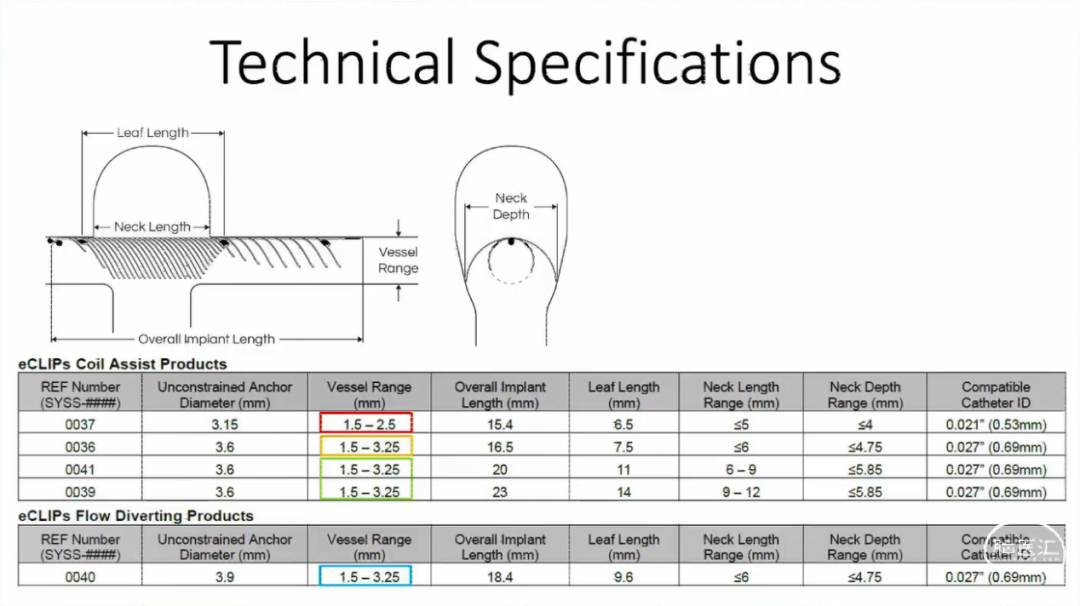

Vitor Pereira教授大致介绍了eCLIPs的产品尺寸,说明该装置的适用范围。此外,根据治疗目的主要分为两种手术策略,即辅助弹簧圈栓塞和单纯瘤颈血流导向。

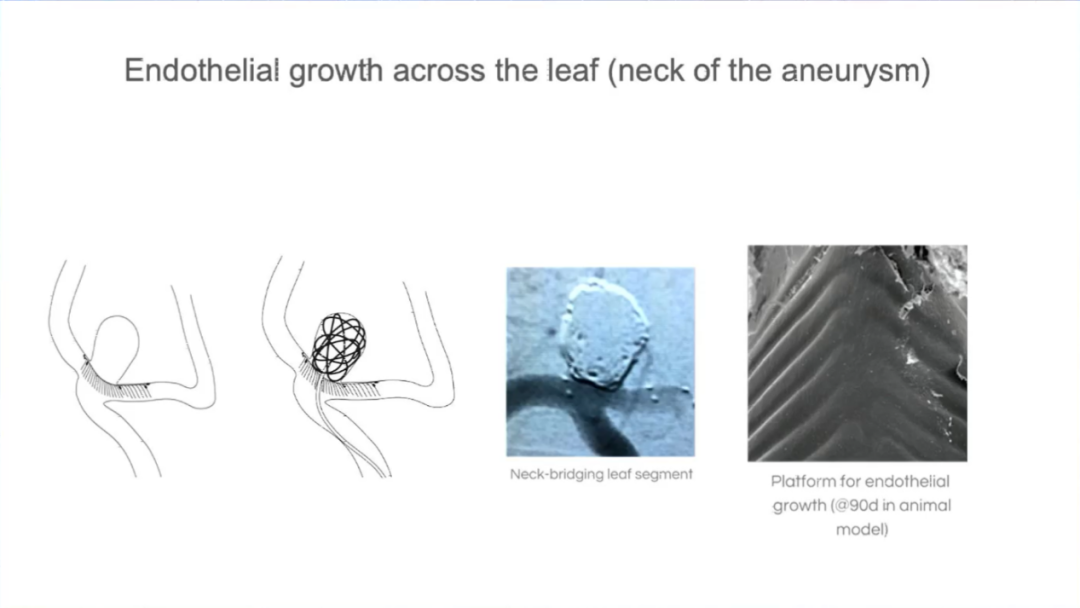

动物模型显示,eCLIPs植入后90天即可观察到装置表面基本内皮化。

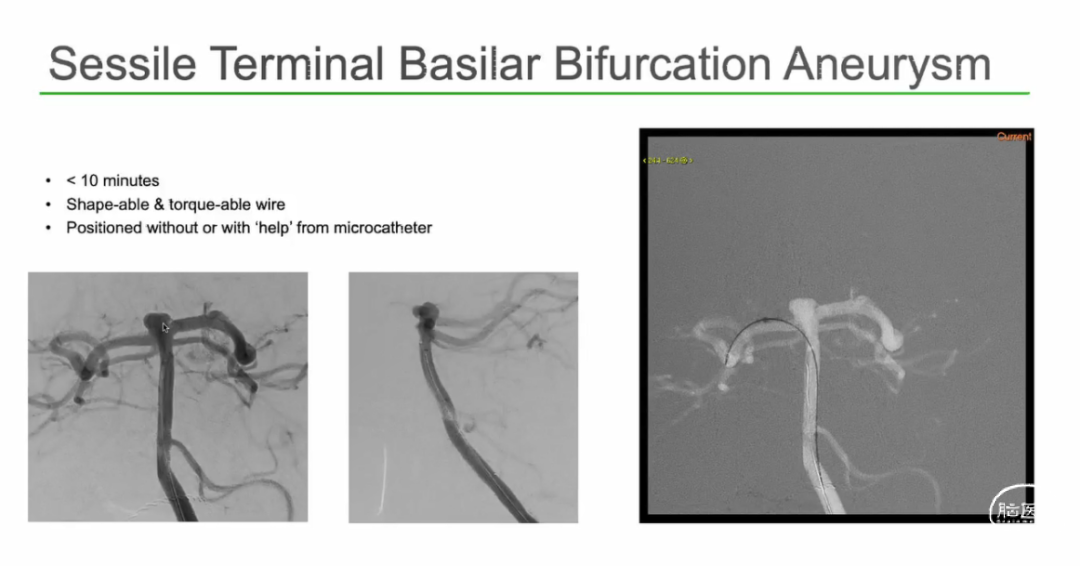

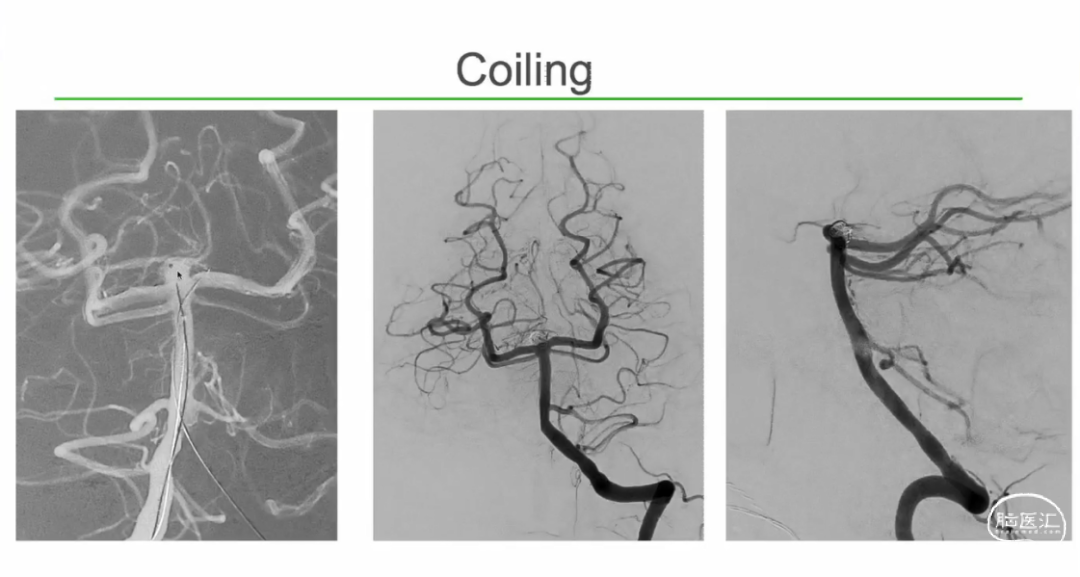

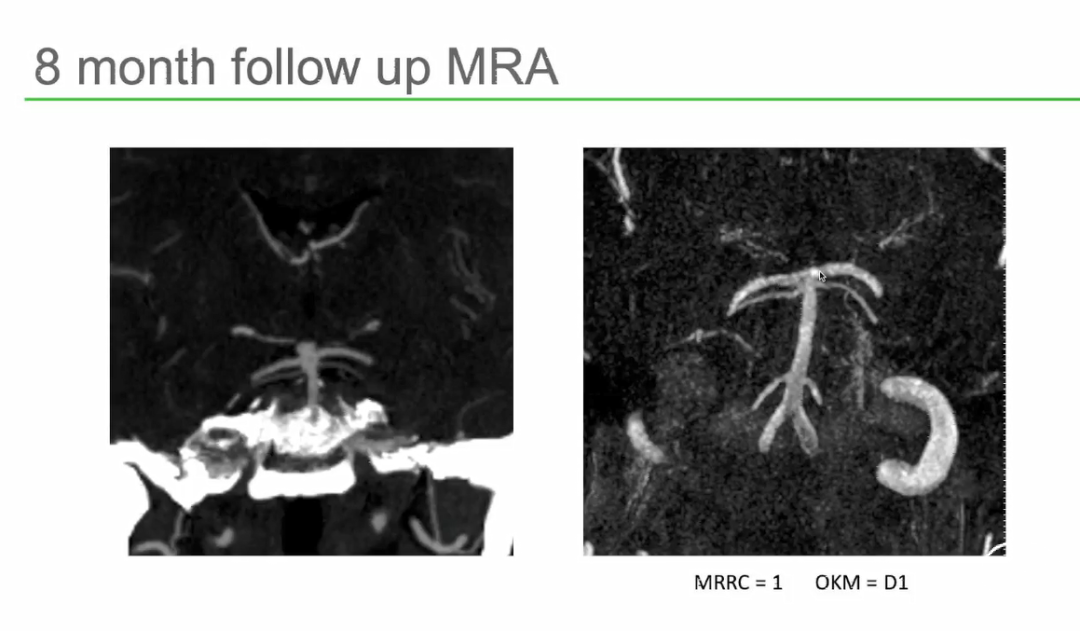

这是一例基底尖宽颈动脉瘤,瘤颈较宽,瘤腔很浅,因此不太适合WEB扰流装置或者弹簧圈栓塞,外科夹闭相关并发症风险也可能比较高,因此比较适合eCLIPs。手术时,首先将微导管送至右侧P1,将装置的锚定段放置在右侧P1,随后将叶段横跨瘤颈植入左侧P1,随后填塞了两个弹簧圈。术后8个月MRA随访显示动脉瘤完全愈合。

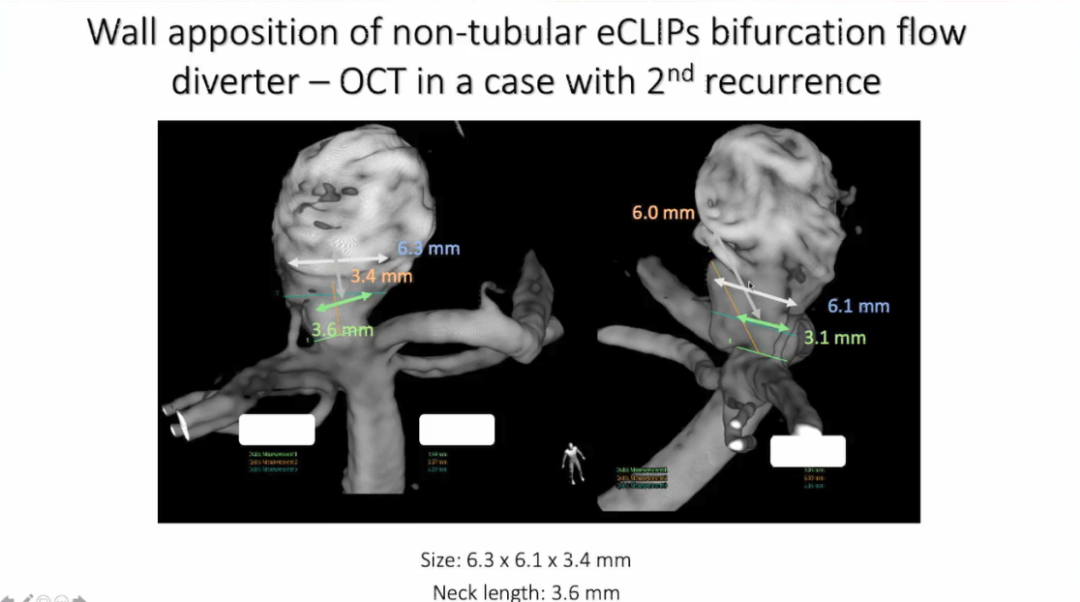

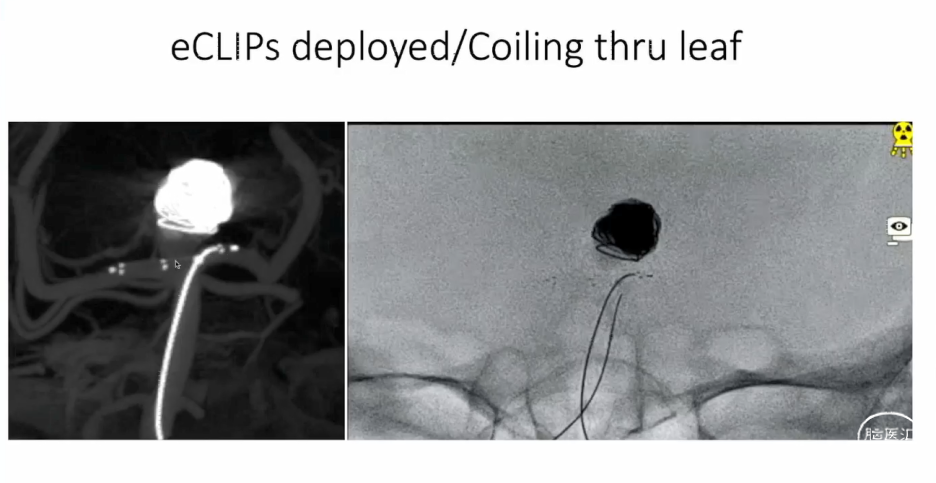

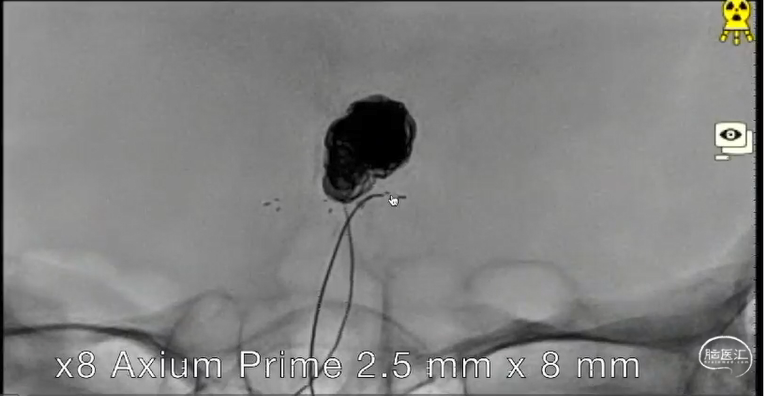

这是第二例病例,是一个复发的基底动脉尖动脉瘤。在Synchro14神经微导丝辅助下2根Headway微导管超选到位,分别完成了eCLIPs装置植入及弹簧圈栓塞。

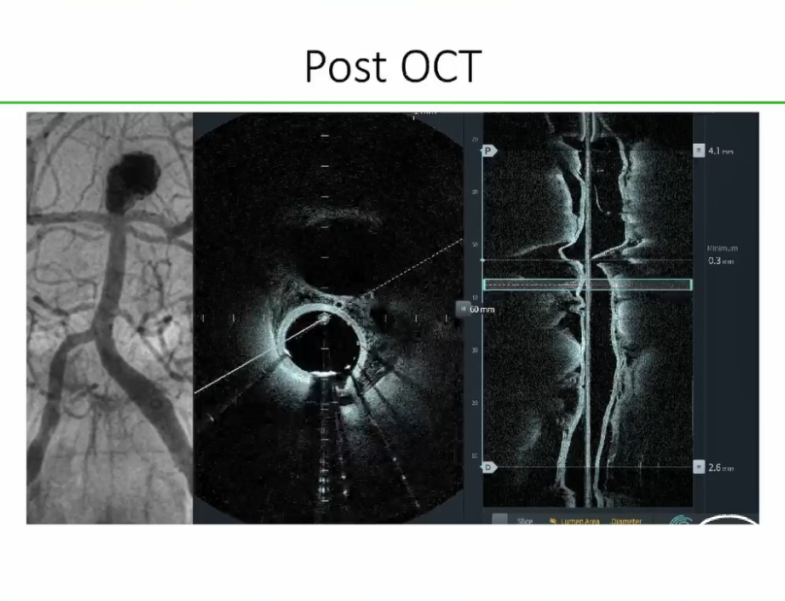

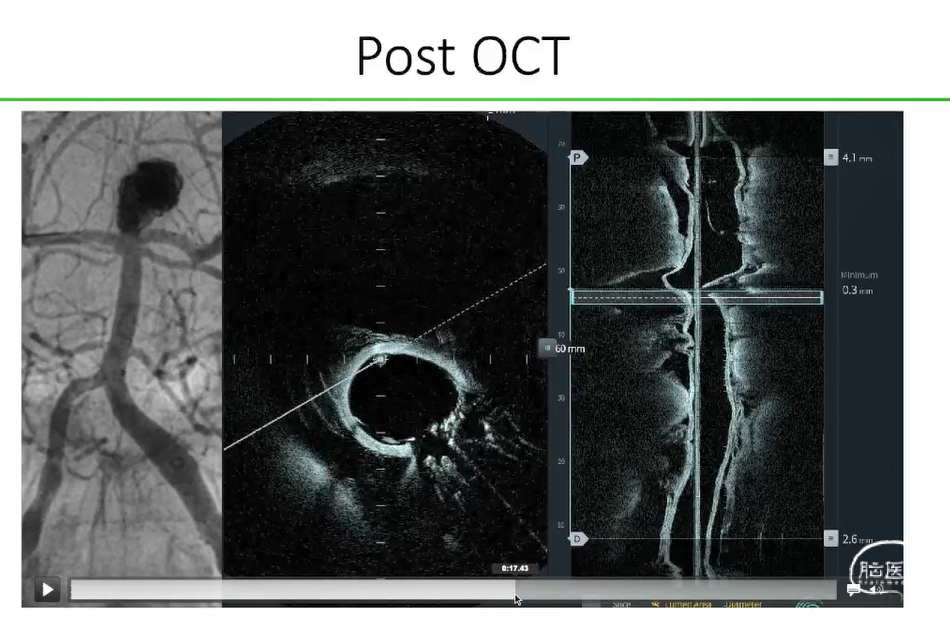

Vitor Pereira教授详细展示了术后OCT成像的结果,可以看到紧贴着血管内壁的装置金属丝,这显示了装置优越的贴壁性。通过OCT扫描,我们可以看到10微米分辨率的结构,甚至可以看到动脉管壁分层的解剖结构。因此,这个工具对神经介入手术的规划及评估的帮助将会很大。Vitor Pereira教授团队将OCT技术用于分叉部等复杂动脉瘤的检测评估,他们认为这是一个可以改变我们的手术操作习惯和思维理念的工具。就拿eCLIPs来说,通过OCT成像,可以针对性优化eCLIPs的设计,使其锚定段的设计长度更短以适应更多远端的分叉部动脉瘤的治疗。

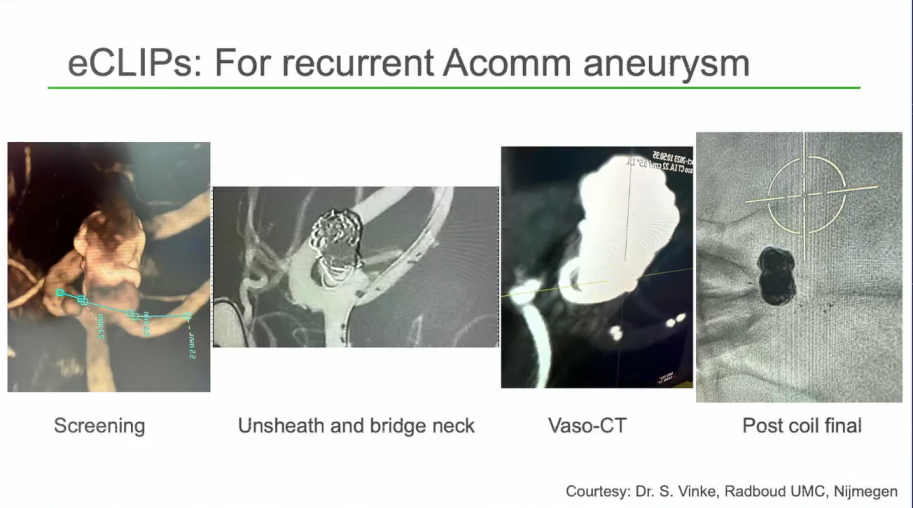

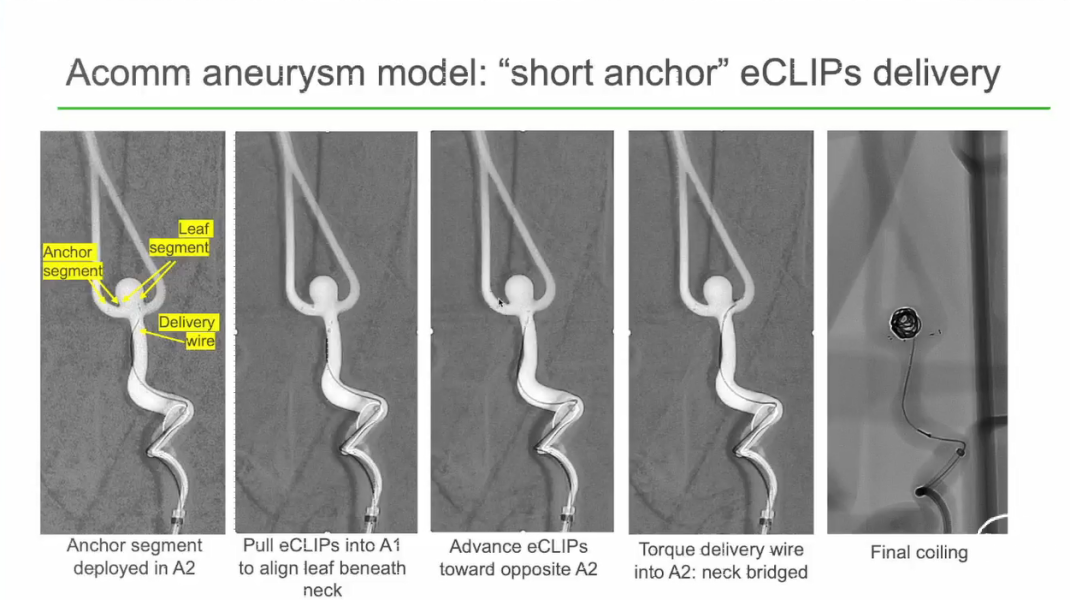

比如这一例前交通复发动脉瘤,由于输送装置的微导管较细,因此远端血管通过性好,顺利植入了一枚eCLIPs进行治疗。

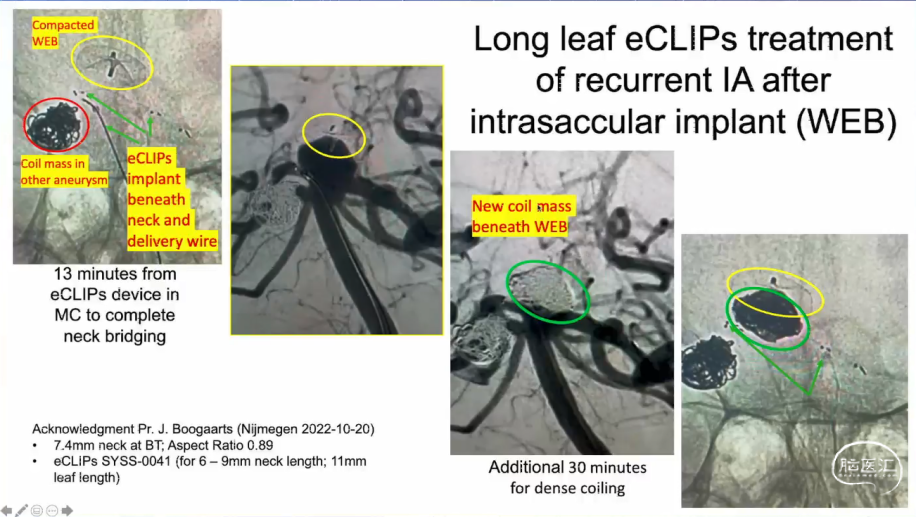

这是另外一例WEB治疗后复发的基底动脉尖动脉瘤,植入一枚eCLIPs装置覆盖瘤颈。

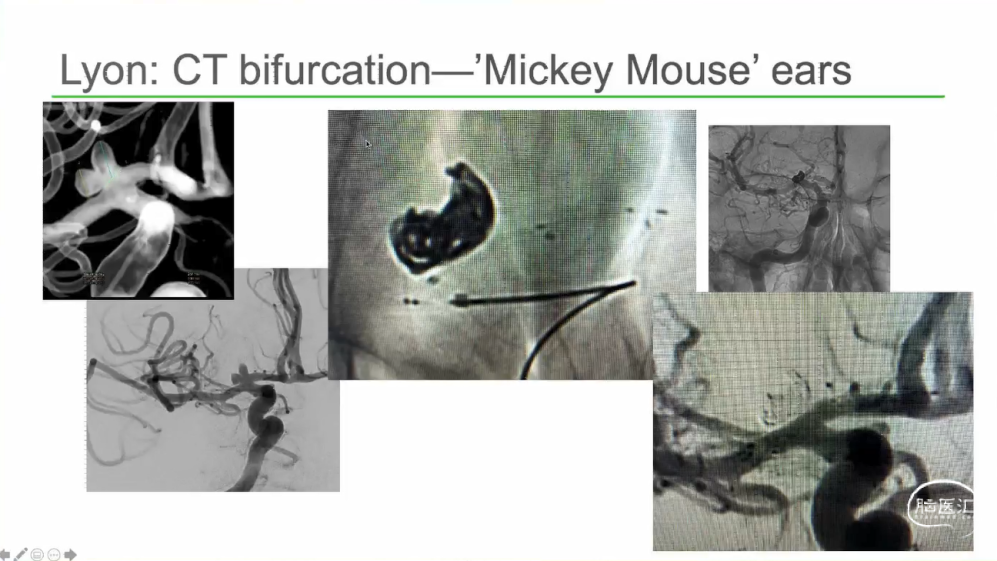

这是一例大颈内动脉末端动脉瘤,eCLIPs辅助弹簧圈栓塞后可以看到瘤颈重塑得非常满意,随访动脉瘤也完全治愈。

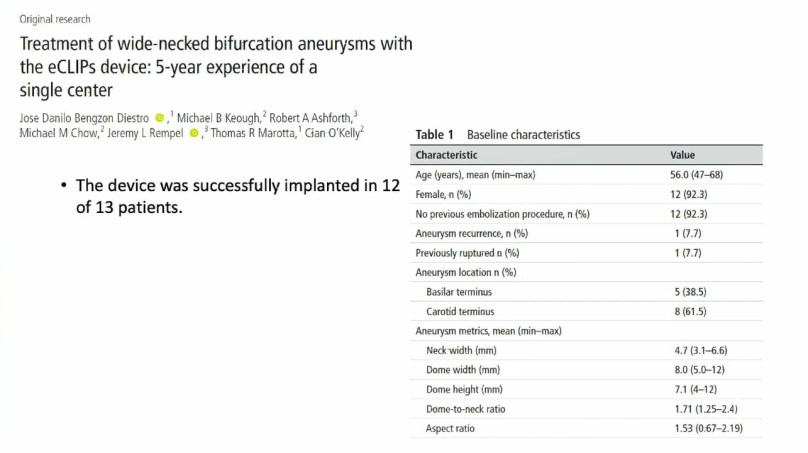

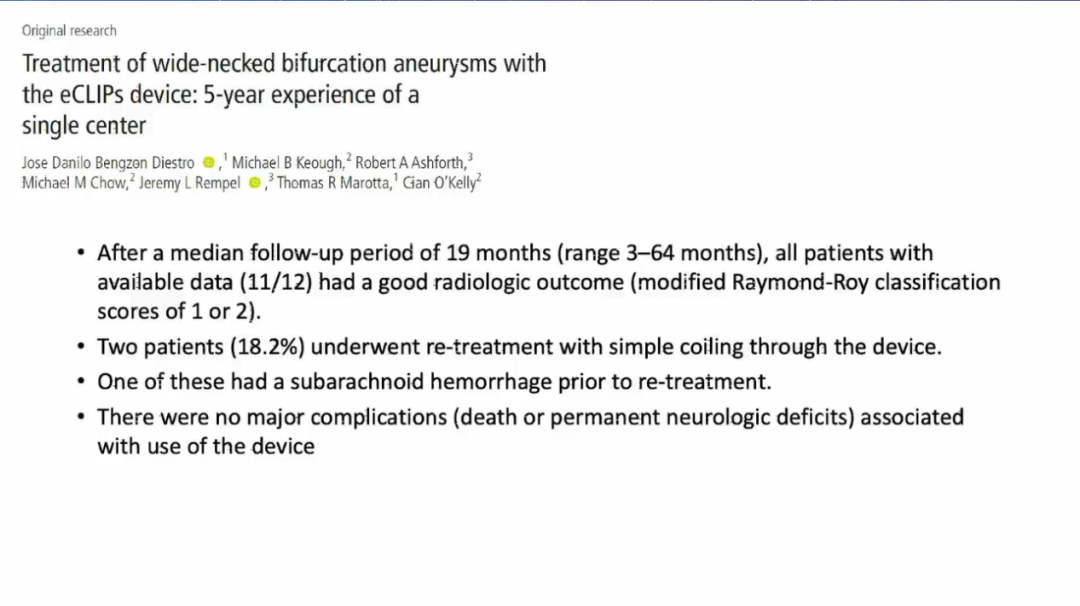

这是一篇报道了我们中心13例分叉部动脉瘤患者中成功植入12例eCLIPs的研究,长期的影像学及临床预后都比较好,这也鼓励他们进一步优化eCLIPs装置的叶段(血流导向段),提高其金属覆盖率进而发挥血流导向作用。因此,未来的eCLIPs装置治疗分叉部宽颈动脉瘤时也可以不用弹簧圈栓塞。

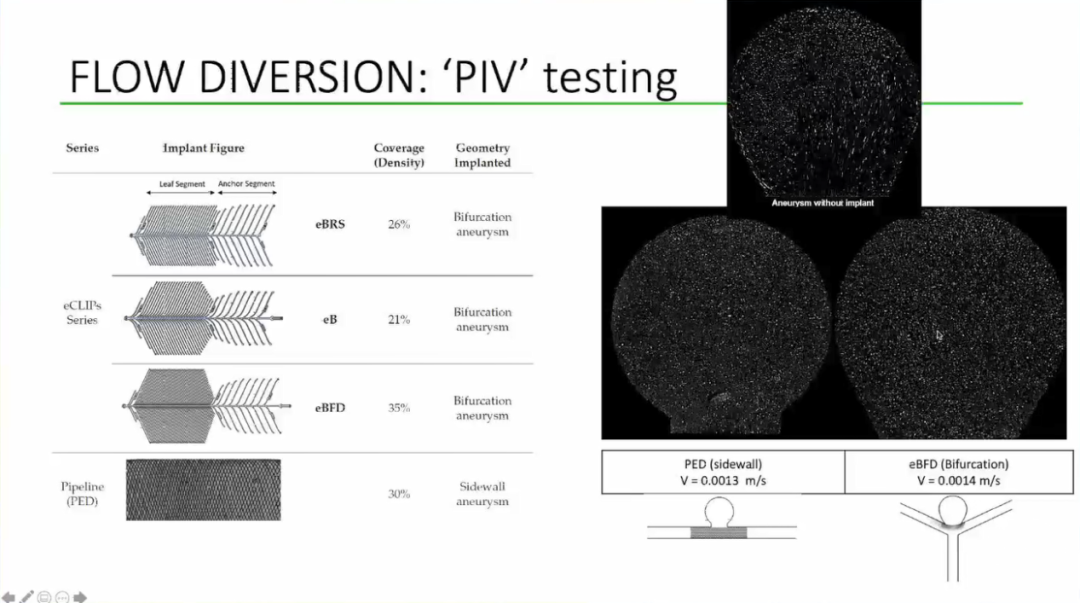

eCLIPs的叶段具有和Pipeline相当的金属覆盖率,由于eCLIPs更能贴合分叉部动脉瘤的瘤颈,比传统的血流导向支架具有更显著的血流导向作用。因此,具有更高金属覆盖率且能贴合瘤颈的eCLIPs非常值得期待,这有望仅通过单纯植入eCLIPs装置就能达到治疗目的。

这是关于可用于治疗前交通、大脑中动脉分叉部等远端分叉动脉瘤的短锚定应用的病例。

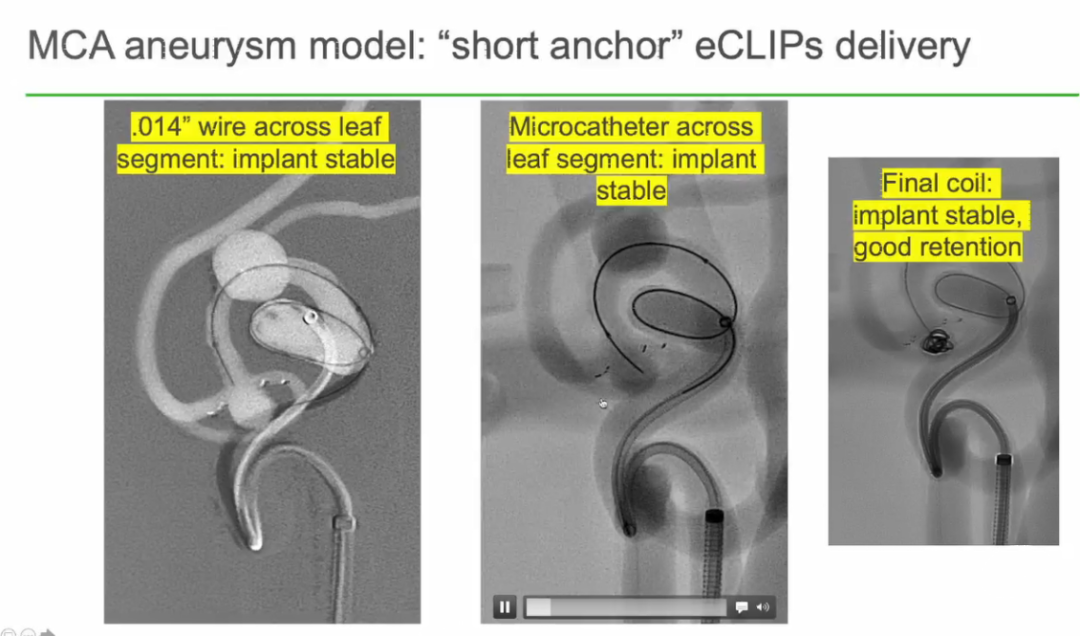

这是在大脑中动脉分叉部应用短锚定eCLIPs植入的病例,Vitor Pereira教授指出,这相当于一款可以治疗分叉部动脉瘤的瘤颈血流导向装置,不但可以完全覆盖瘤颈,还可以实现穿网眼进行弹簧圈栓塞。因此,这类产品非常值得期待,也希望尽快在临床中与大家见面。

OCIN Lecture审稿团队

终审 刘建民

海军军医大学第一附属医院

OCIN Lecture撰稿团队

撰稿 苏世星

南方医科大学珠江医院

撰稿 冯欣

南方医科大学珠江医院

OCIN专区

点击上方图片

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。