01

病例信息

患者:男性,55岁。

主诉:头晕头痛、走路不稳2天。

现病史:患者2天前无明显诱因出现头晕、头痛、走路不稳(搀扶可行走)、呕吐,症状逐渐加重,出现大汗、呕吐较前加重,1天前于当地医院就诊,给予药物治疗后,头痛、呕吐较前稍缓解。后出现右侧肢体麻木、左手指尖麻木,视物成双,双侧瞳孔不等大,转入我院。

既往史:高血压病史5年,平时血压高时自行服用苯磺酸氨氯地平;否认冠心病;糖尿病病史。

02

影像信息

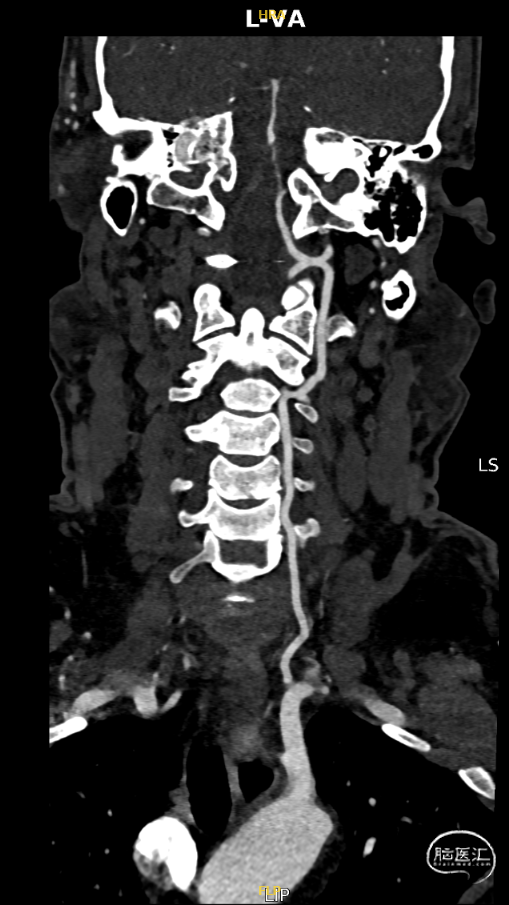

头颈联合CTA提示:左侧椎动脉V4段重度狭窄,右侧椎动脉V2以远闭塞。

DWI提示:右侧延髓背外侧梗死。

03

术前准备

➢术前诊断

右侧椎动脉闭塞、左侧椎动脉V4段重度狭窄。

➢治疗策略

首选尝试开通右侧椎动脉,向家属交代手术风险后,家属无法承担风险,要求行左侧椎动脉V4段支架置入术。

04

术中耗材

6F 导引导管

200cm HYBRID 1214DA微导丝

SL-10微导管

300cm Transend微导丝

Gateway球囊 1.5*15mm、2.0*9mm

Enterprise支架 4.5*28mm

Prowler Plus灌注导管

05

手术过程

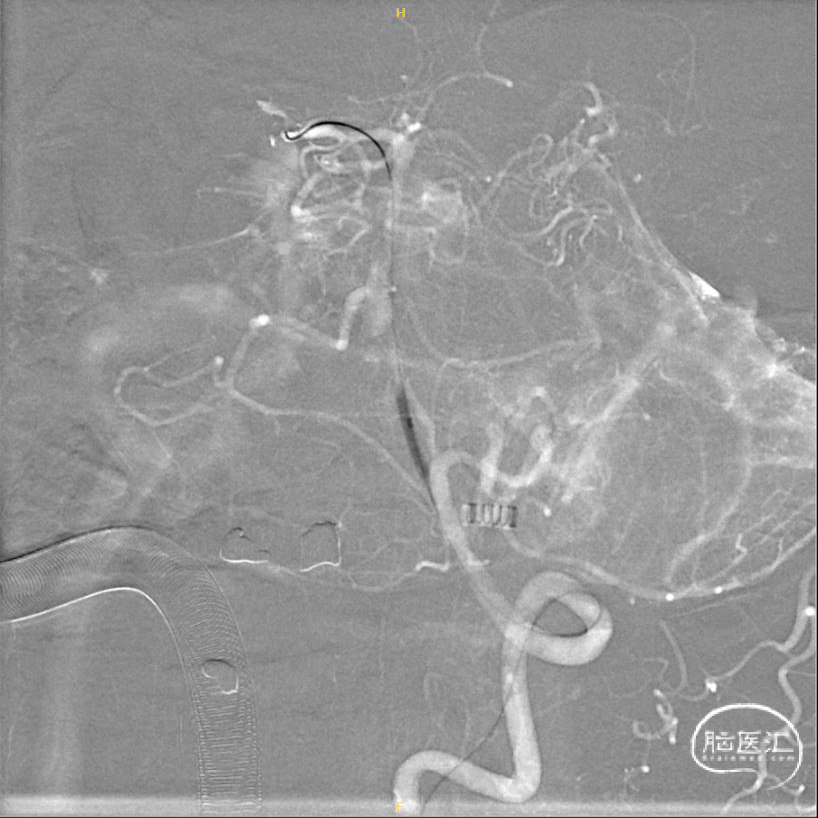

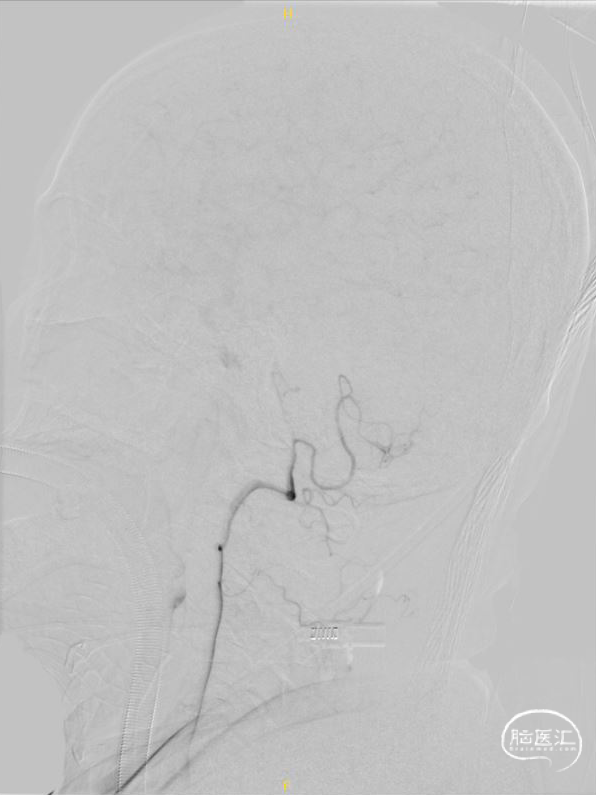

左椎正侧位造影提示:LV4重度狭窄。

右椎正侧位造影提示:RV4以远闭塞,管腔内可见血栓形成。

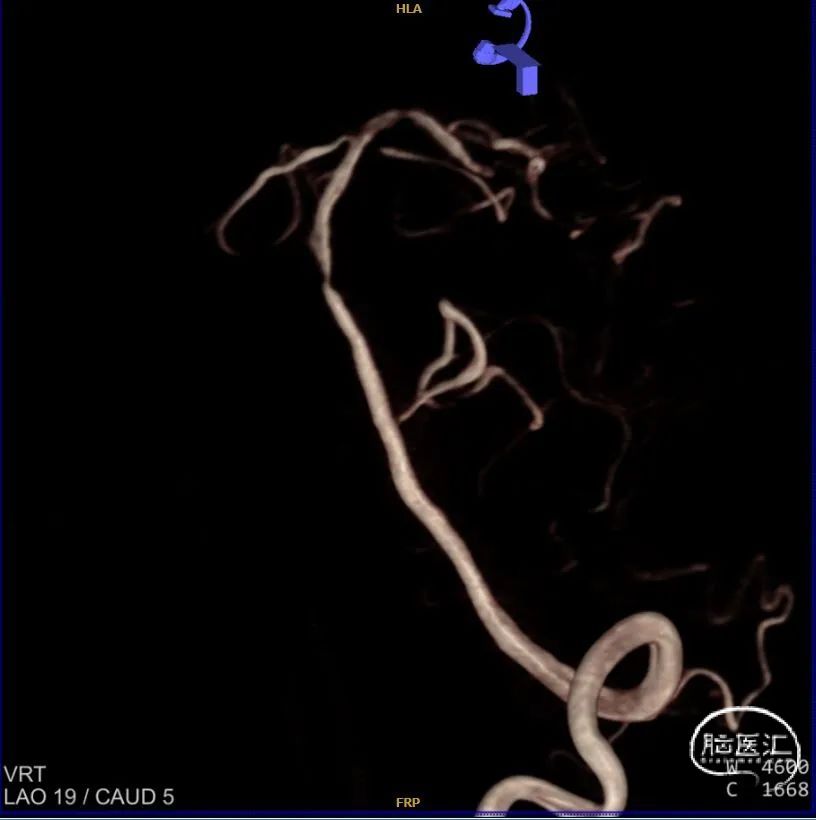

超选左椎行3D旋转造影。

将6F 导引导管置于左侧椎动脉V2段,调整工作角度,于路图下使用HYBRID 1214DA微导丝轻松将SL-10微导管带过左侧椎动脉V4狭窄段,并置于右侧大脑后动脉。

交换300cm Transend微导丝后,交换1.5*15mm Gateway球囊缓慢扩张。

交换Prowler Plus灌注导管后,沿灌注导管释放4.5*28mm Enterprise支架,交换2.0*9mm Gateway球囊于支架内后扩张。

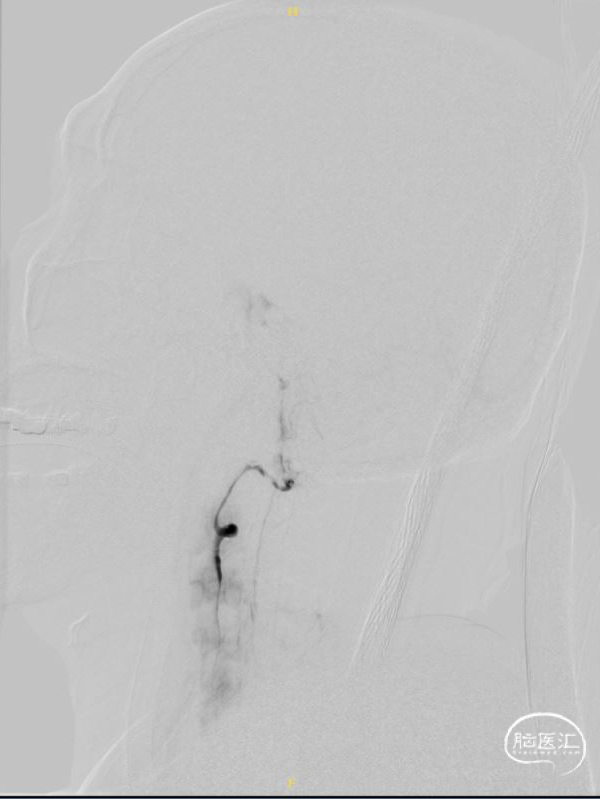

术后左椎3D旋转造影。

01

病例信息

患者:男性,60岁。

主诉:头晕1个月。

现病史:患者1月前无明显诱因出现头晕,于当地医院就诊,行头MRI示:基底动脉局限性狭窄。药物治疗后,病情无明显变化,现为求进一步诊治,就诊于我院。

既往史:高血压。

02

影像信息

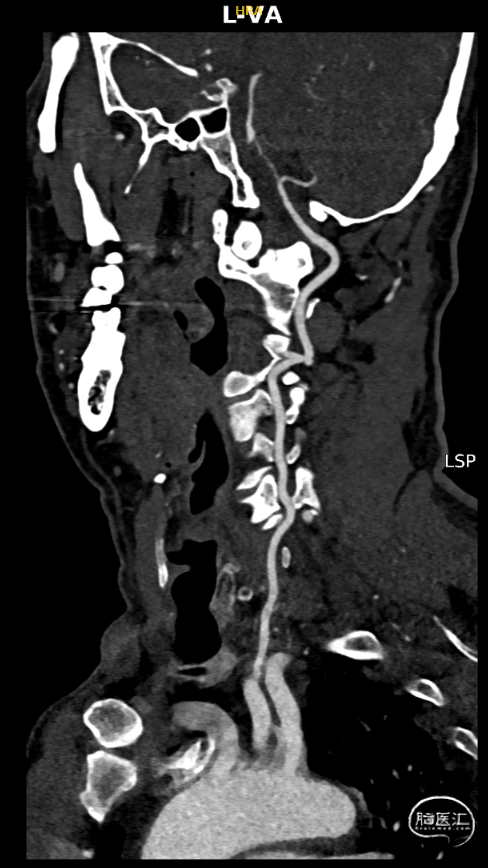

➢术前诊断头颈联合CTA(2023-12-1,我院)

➢CTP(2023-12-1,我院)

右侧大脑后动脉供血区呈代偿性供血增多。

03

术前准备

➢术前诊断

BA重度狭窄。

➢手术策略

BA支架置入术。

04

术中耗材

8F 导引导管

6F 115cm Navien中间导管

200cm HYBRID 1214DA微导丝

SL-10微导管

300cm Transend微导丝

Gateway球囊 1.5*15mm、2.0*9mm

Wingspan支架 3.0*15mm

05

手术过程

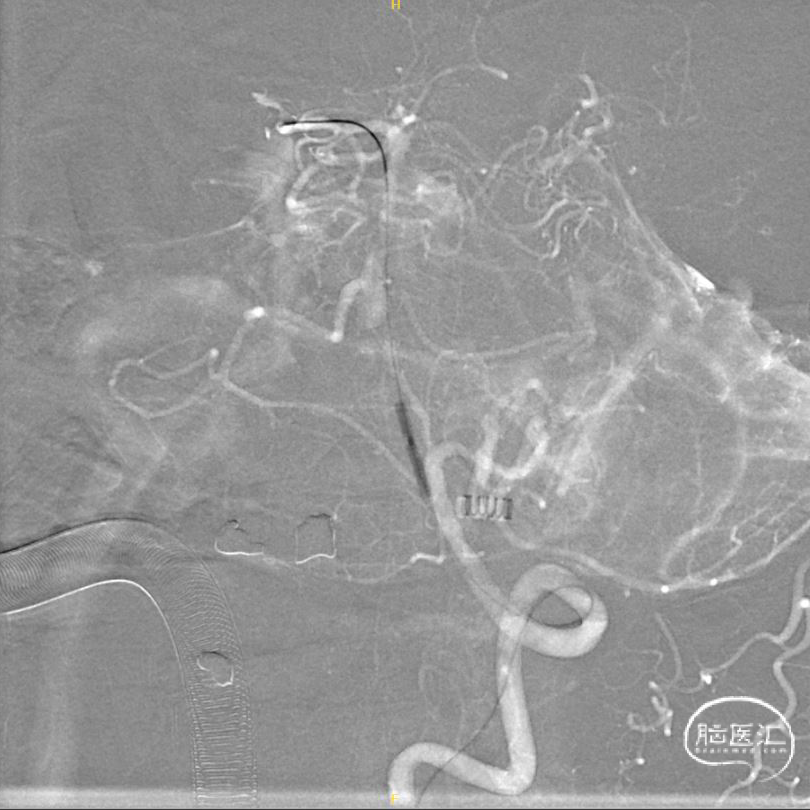

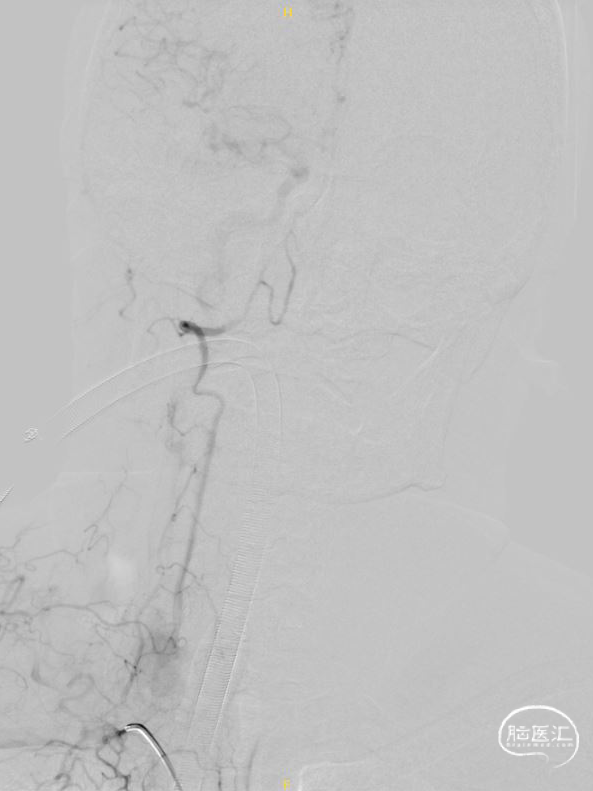

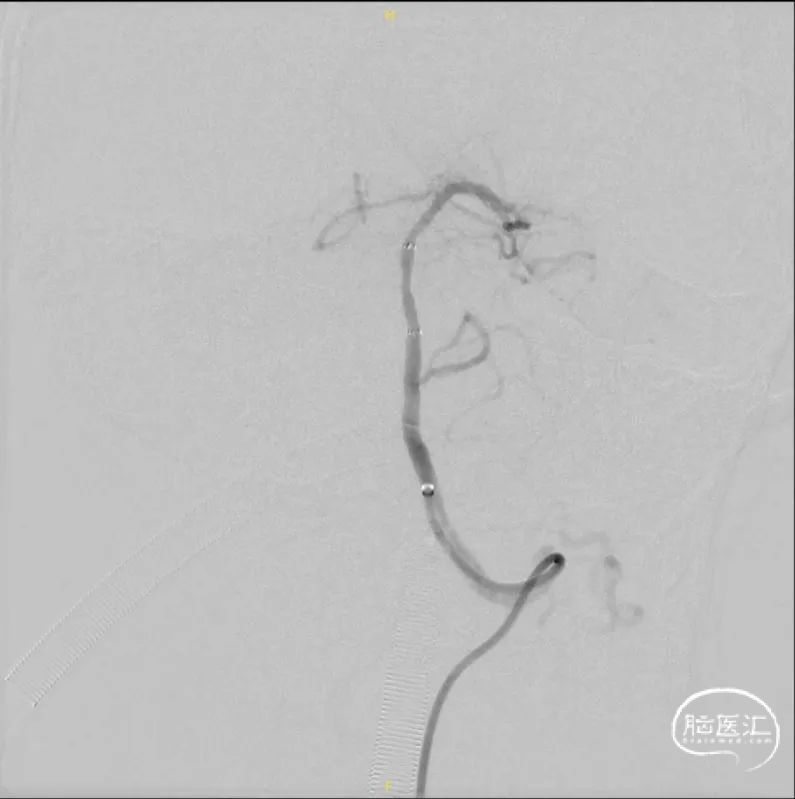

右椎正侧位造影提示:右椎止于小脑下后动脉。

左椎正侧位造影提示:血流缓慢,左椎起始部迂曲,BA下段重度狭窄。

超选左椎行3D旋转造影。

将8F 导引导管置于左侧锁骨下动脉,6F 115cm Navien中间导管置于左侧椎动脉V2段,调整工作角度,于路图下使用HYBRID 1214DA微导丝将SL-10微导管通过基底动脉狭窄段,并置于左侧大脑后动脉。

交换300cm Transend微导丝后,交换1.5*15mm Gateway球囊缓慢扩张。

交换3.0*15mm Wingspan支架,定位准确后释放,交换2.0*9mm Gateway球囊于支架内后扩张。

术后3D旋转造影。

HYBRID微导丝的远端是镍钛合金芯丝缠绕弹簧圈设计的柔软段,提高了通过狭窄段进入远端血管过程中的安全性。

头端预塑形双弯简化术前流程,术中多次操作后依然可以保持形态。

整体的扭控和支撑性能可以满足血管狭窄病变血管内治疗的要求。

HYBRID1214系列

镍钛芯丝远端搭配独家配方亲水涂层,柔软无创,安全到位。

不锈钢芯丝近端搭配PTFE涂层,强力支撑,方便扭控,易于跟踪。

远端3cm显影段清晰可视。

直头1214D型号,轻松塑形,持久耐用。

预塑形双弯1214DA型号,反复操作形状依旧。

![]()

术者简介

李志清

中国医科大学附属第一医院

卒中中心副主任,浑南卒中病房主任,主任医师,教授,博士后,硕士生导师。

国家卫计委缺血性卒中委员会委员。

中国生物医学工程学会介入医学工程分会神经介入学组委员。

中国卒中学会复合介入神经外科分会委员。

辽宁省卒中学会委员。

辽宁省医学信息与健康工程学会副理事长。

专注于脑血管病介入和显微外科治疗,致力于降低脑血管病治疗的并发症和改善远期疗效,对颅内动脉瘤、动静脉畸形、颈动脉及颅内动脉狭窄、颈内动脉海绵窦瘘、硬脑膜动静脉瘘等外科治疗具有较深的造诣,完成各类复杂脑血管病介入手术约14000例。

在东北地区率先开展了颈内动脉、大脑中动脉及基底动脉闭塞血管内再通、颅内动脉栓塞急性期取栓、血流导向装置治疗大型宽颈动脉瘤、国产覆膜支架治疗颈内动脉海绵窦瘘和球囊辅助Onyx栓塞硬脑膜动静脉瘘、支架辅助弹簧圈结合Onyx栓塞大型颅内动脉瘤、球囊导引导管逆向抽吸辅助夹闭大型动脉瘤、颈动脉闭塞复合介入手术、静脉窦取栓等新技术。

获得军队及省部级科技进步奖6项,主持国家自然科学基金面上项目1项,辽宁省自然科学基金3项,沈阳市重点研发项目1项。

参与十一五支撑项目子项目1项,辽宁省社会发展计划项目1项,发表SCI及核心期刊论文80余篇。

李进伟

中国医科大学附属第一医院

医学博士,主治医师,讲师。

2018年毕业于中国医科大学,急性脑梗死再灌注治疗医疗质量改进国家行动专项办公室“脑血管病救治医疗质量提升行动”国家培训教师。

辽宁省脑血管病专科联盟秘书。

辽宁省基层卫生协会、脑血管病专业委员会委员兼秘书。

老年医学专业委员会眩晕学组委员。

睡眠障碍眩晕专业委员会委员。

辽宁省细胞生物学会脑血管病专业委员会委员。

从事卒中绿色通道救治工作,擅长脑卒中急性期静脉溶栓、动脉取栓治疗、动脉瘤栓塞术、颈动脉支架植入术、颅内外血管慢闭开通等。

发表中文核心及SCI论文15篇,专利2项,参与国自然、省科技重大专项等课题5项,参与多中心临床试验5项。

荣获“中国介入神经病学大会2019静脉溶栓大赛 一等奖”;“2019年中国医科大学附属第一医院医疗应急工作先进个人”;“2021年度中国医科大学附属第一医院“十佳青年医生”。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。