疑难病例

后路联合极外侧入路颅颈交界脊索瘤切除+颈椎四棒系统固定重建术

术者:关健

病史资料

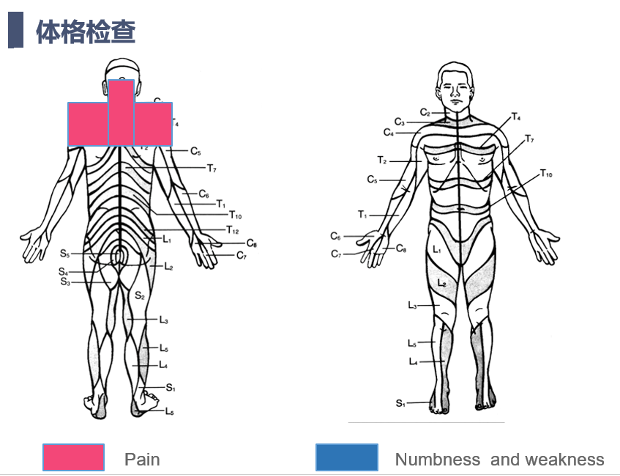

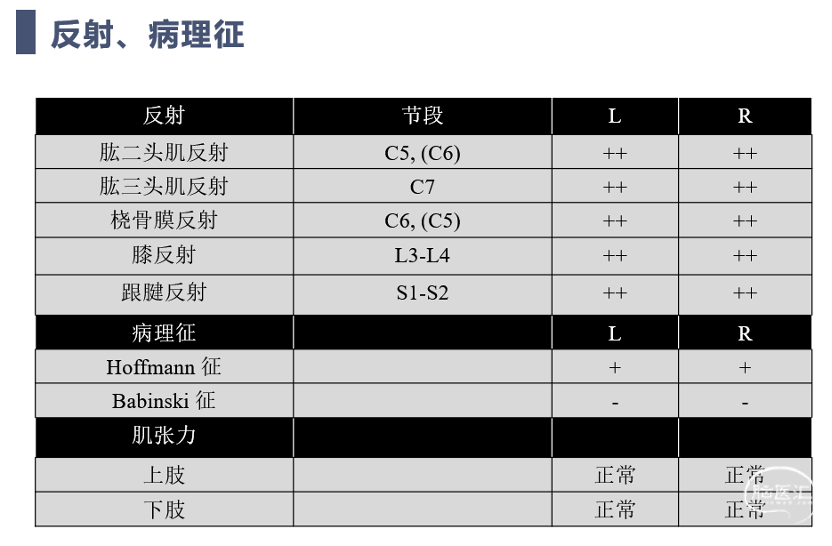

体格检查

疼痛范围 VAS评分8分

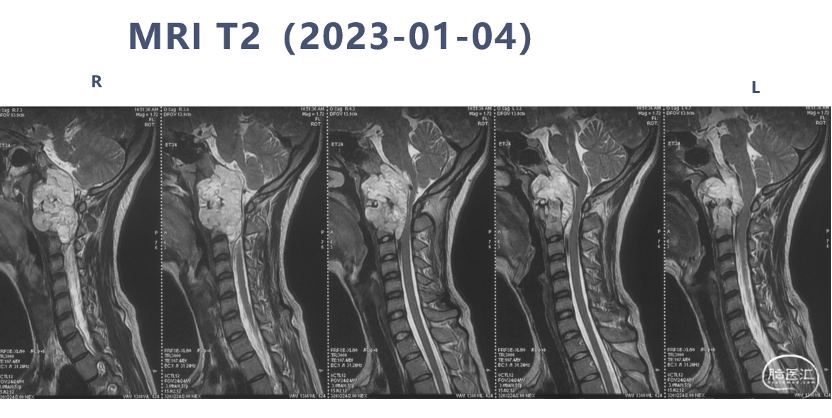

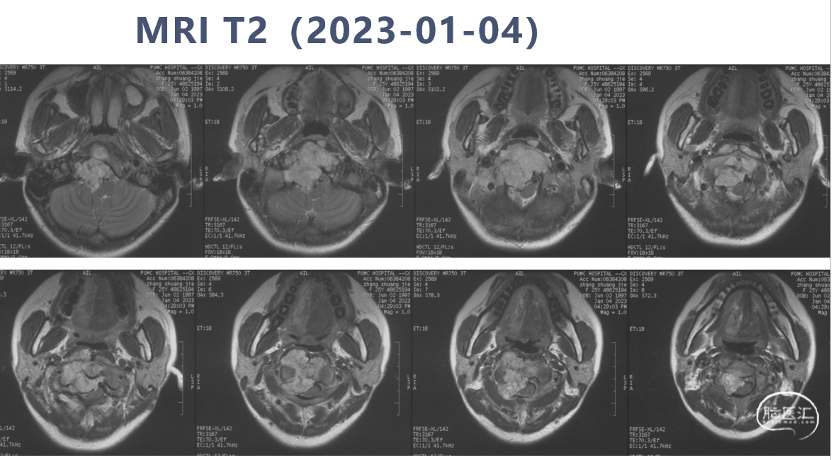

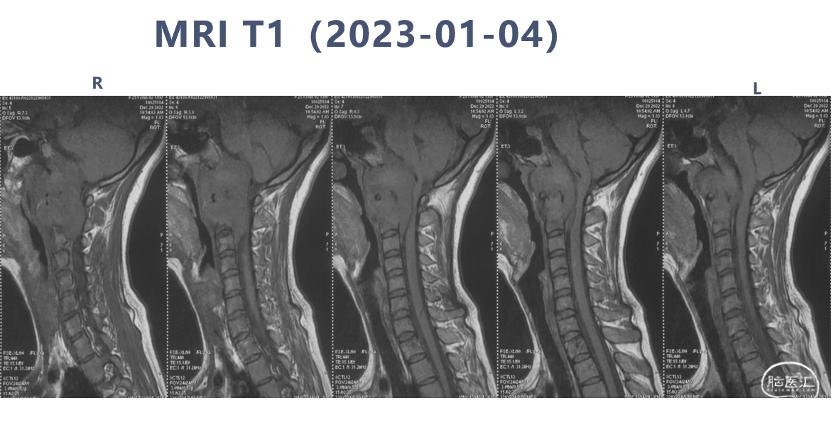

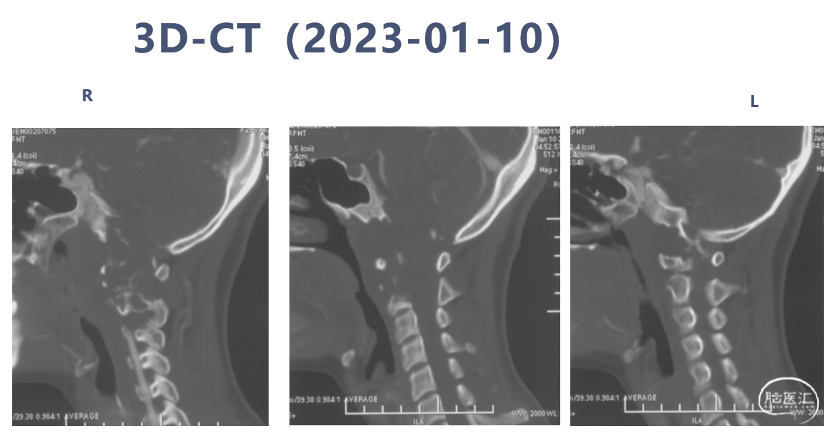

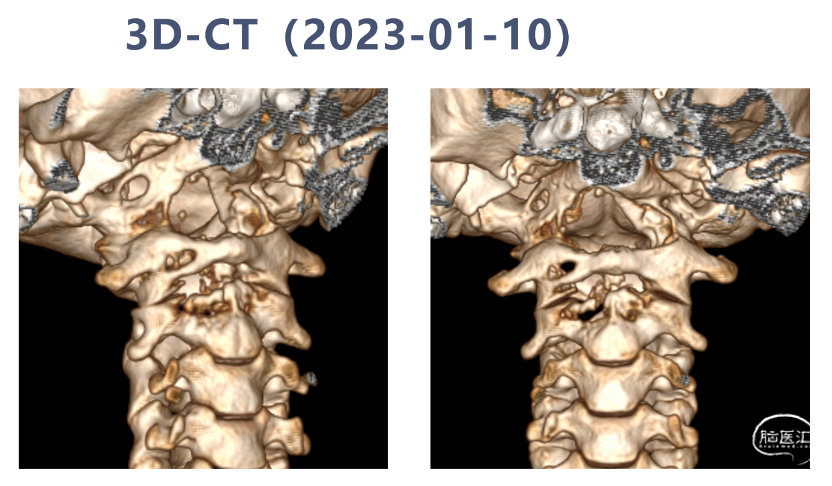

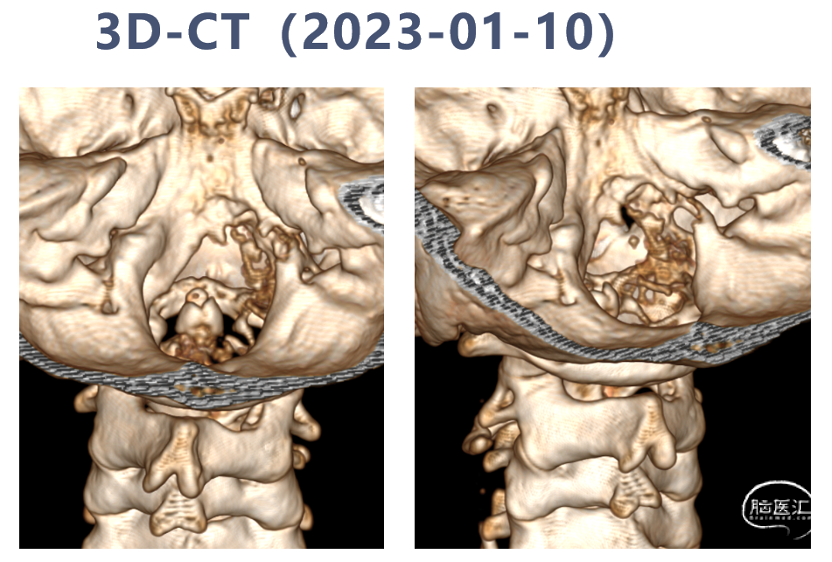

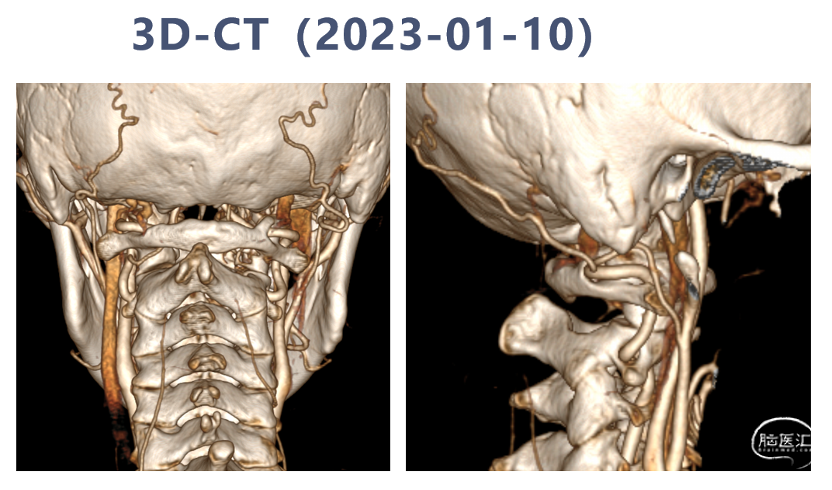

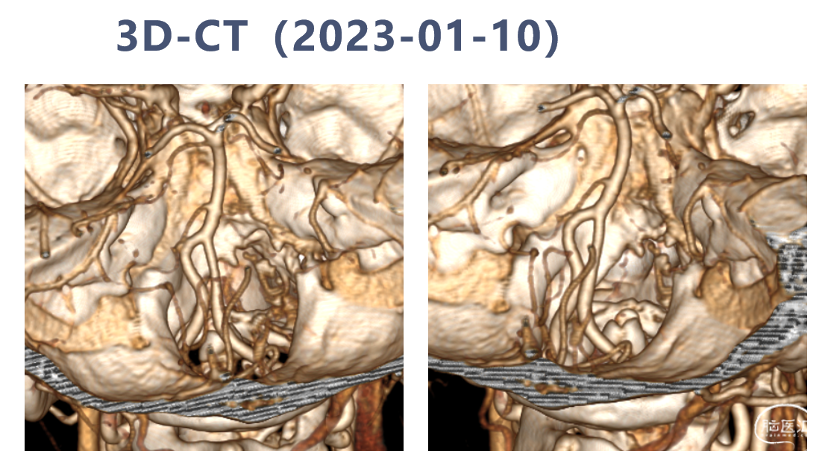

术前影像学检查

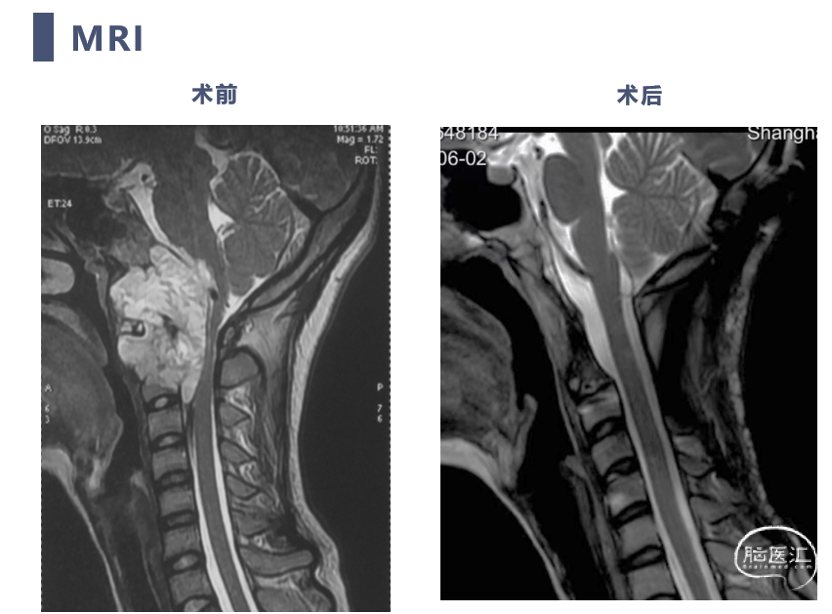

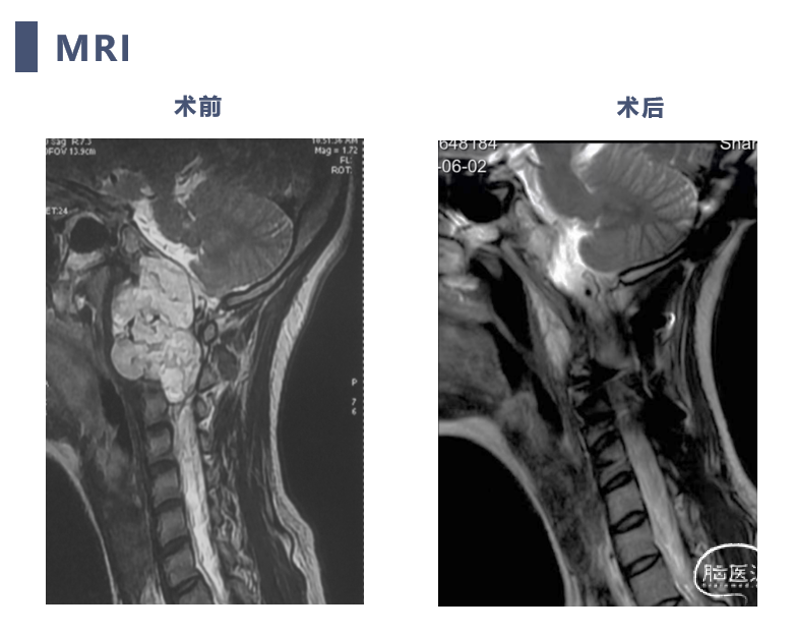

MRI

CT

由内向外视角,可见肿瘤破坏右侧颈静脉结节骨质

头颈CTA显示双侧椎动脉情况

可见椎动脉颅内段受到明显推挤

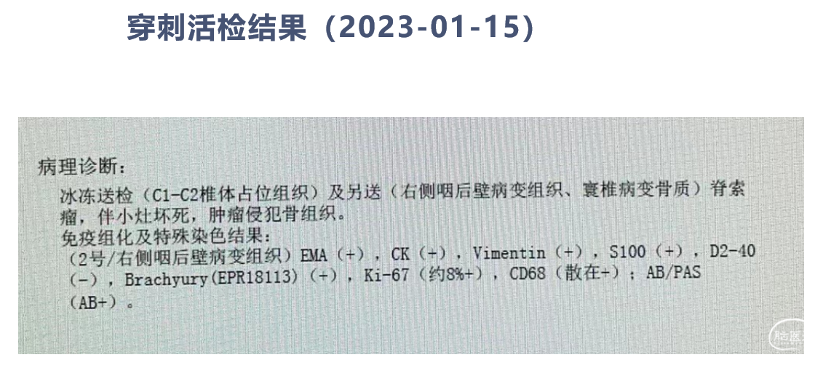

病理

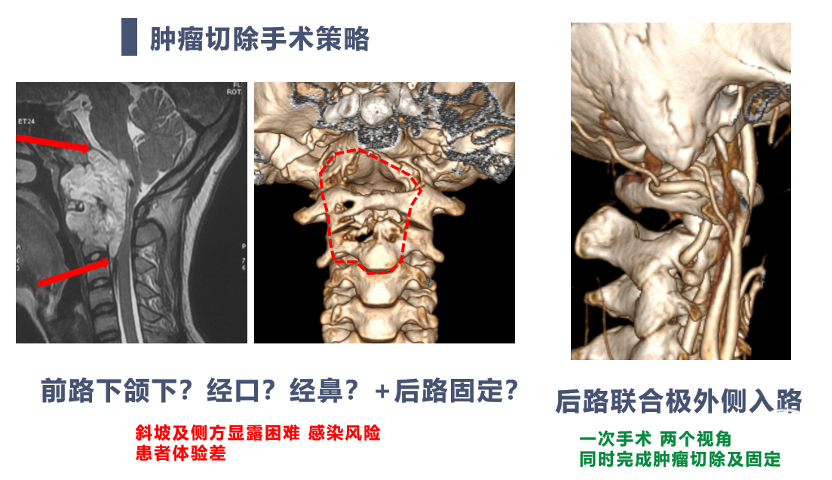

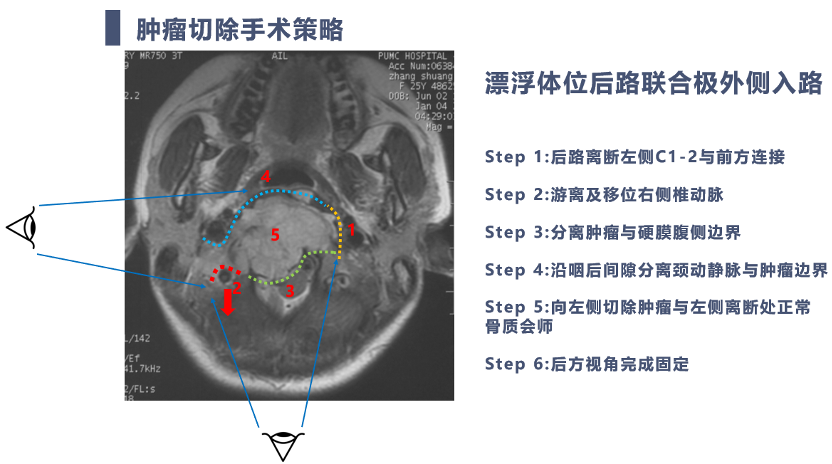

手术策略

下颌下入路对斜坡显露困难,经鼻或者经口手术空间狭小,侧方显露困难,且均需要翻身后路固定。

为此我们选择漂浮体位后路联合极外侧入路,一次手术,两个视角同时完成肿瘤切除及固定。

手术切除具体策略可分为6个步骤

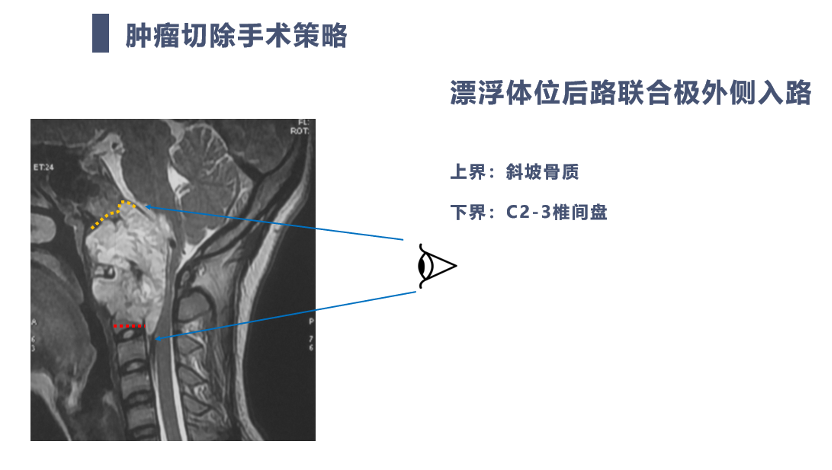

后外侧入路可显露上至斜坡下至C3水平

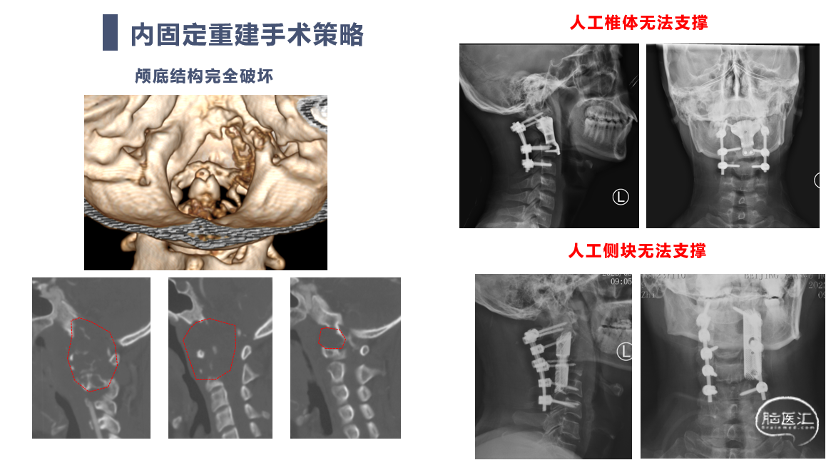

此例病人颅底骨质完全破坏,人工椎体及人工侧块均无法支撑

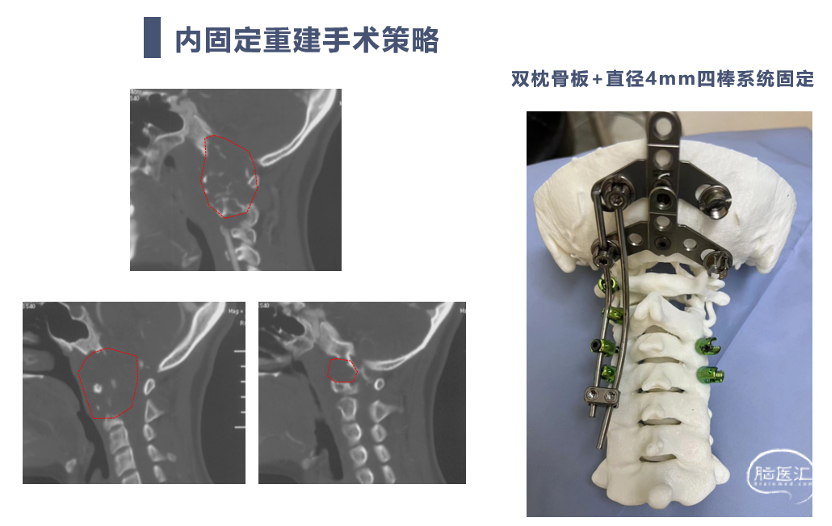

为了重建颅颈交界区稳定性,我们选择双枕骨板+直径4mm四棒系统固定

手术过程

体位摆放,起始体位为侧俯卧位,通过极限转床,可获得俯卧位及侧卧位视角

切口设计为正中外拐,向下经乳突尖部至下颌角

起始位俯卧位,切断左侧C1,C2正常骨质与肿瘤连接处,然后切除右侧后方骨质,游离右侧椎动脉

右侧椎动脉V3段游离后

在右侧椎动脉内侧分离肿瘤与硬膜边界,在椎动脉内侧大块切除肿瘤

转床为侧卧位视角,在二腹肌沟内剥离二腹肌后腹至茎突,注意勿过度向前剥离,损伤面神经

沿C1-2椎体前方将咽后壁及颈动静脉推向腹侧

在枕骨颈静脉突和C1横突间切除头外侧直肌

切除枕髁骨质,显露内侧肿瘤

显露枢椎齿状突并切除

向上剥离枕髁上方颈静脉结节处肿瘤

向上剥离斜坡方向肿瘤

向对侧切除C1至左侧离断的C1侧块及枕髁

向下方切除至C2-3间盘

椎动脉复位后检查瘤腔

转床为俯卧位指教,行双枕骨板四棒颅颈交界区固定

术后复查

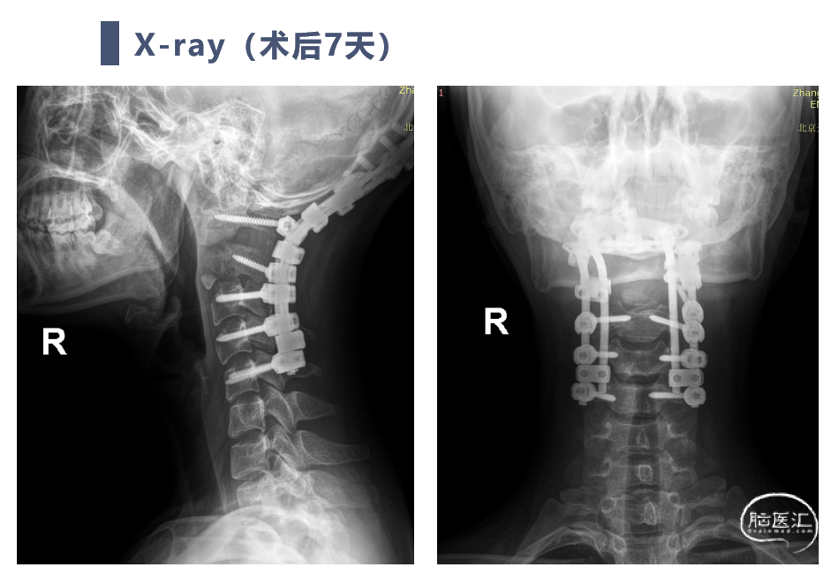

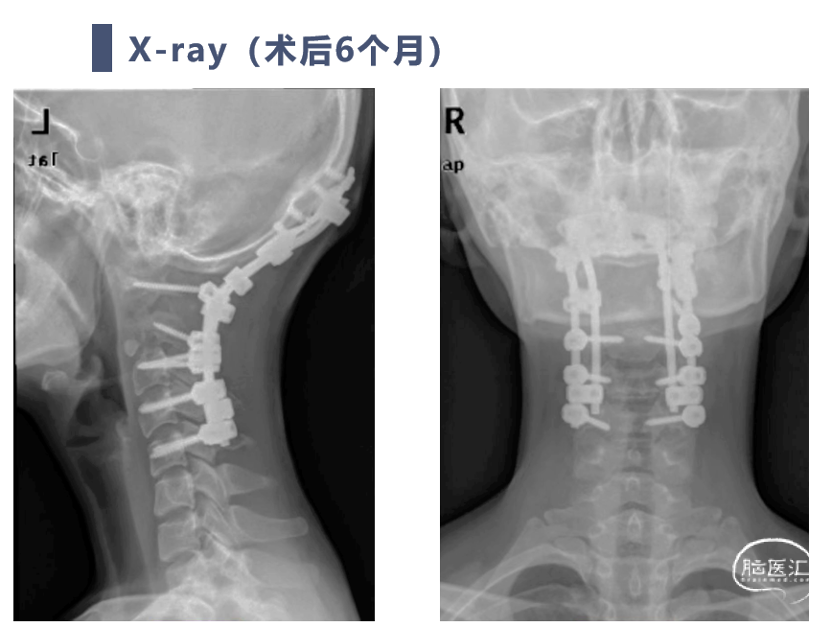

术后X线

术后6个月复查,显示内固定稳定

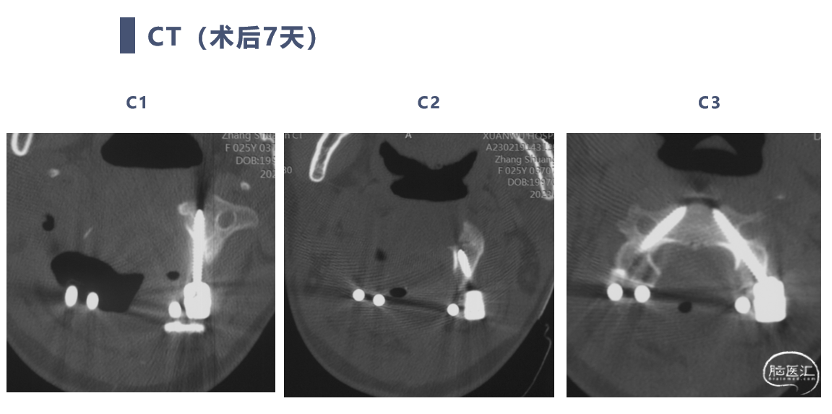

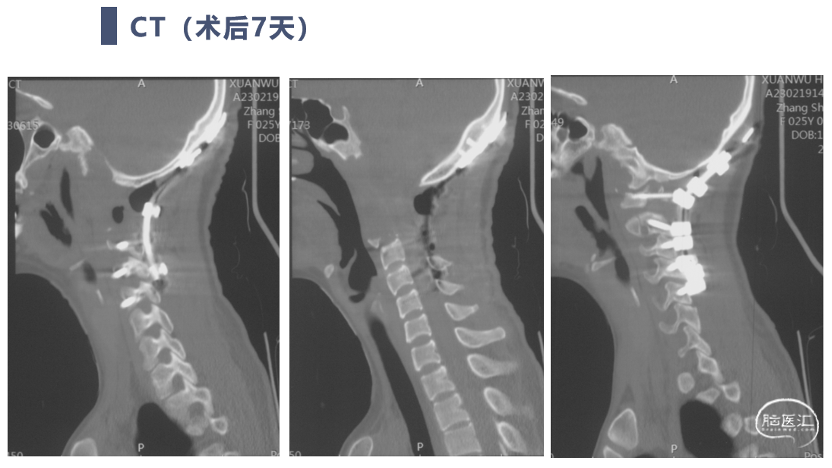

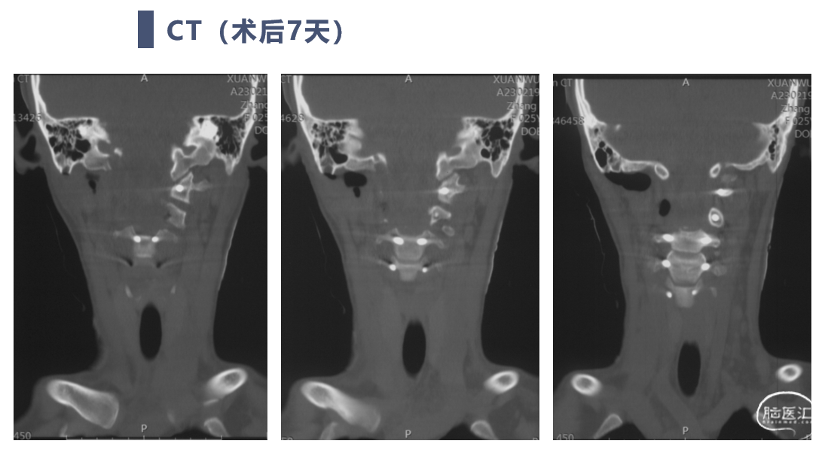

术后CT

轴位CT显示C1-2骨质切除范围,双侧C3椎弓根螺钉位置良好

矢状位CT显示斜坡及C1-2骨质切除范围

冠状位CT显示骨质切除范围

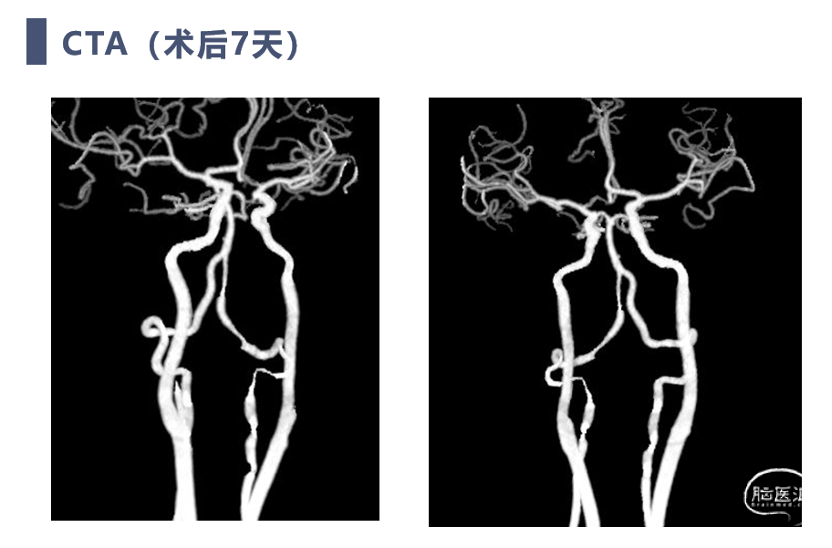

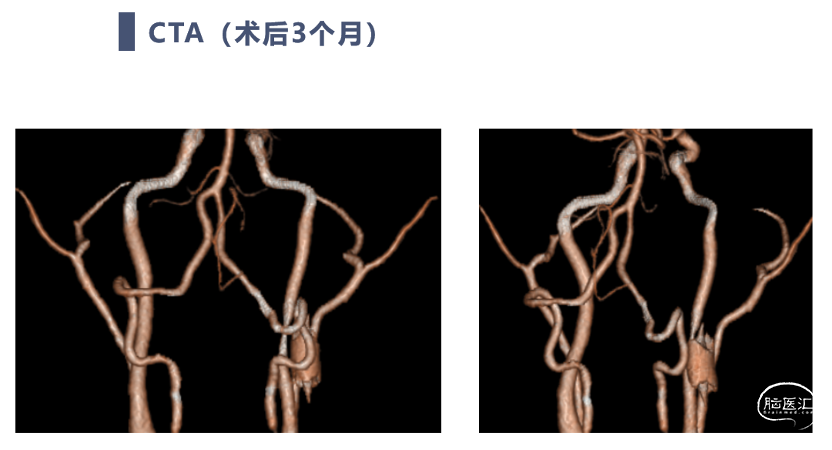

术后CTA

术后1周CTA可见右侧椎动脉痉挛变细,仍通畅

术后三个月CTA显示右侧椎动脉已恢复正常

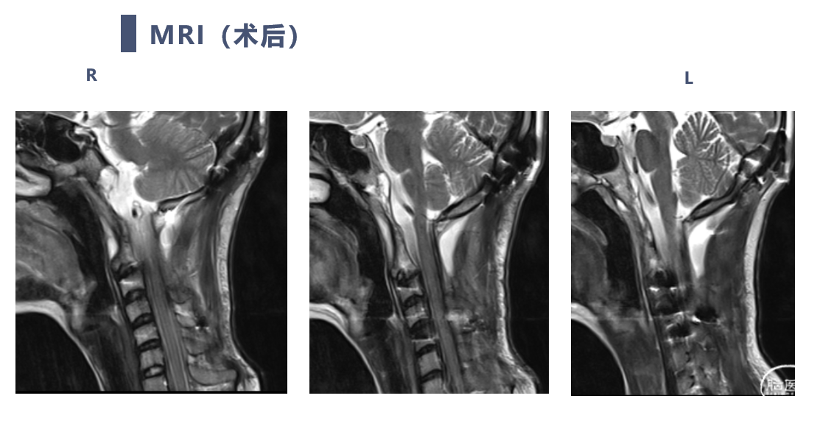

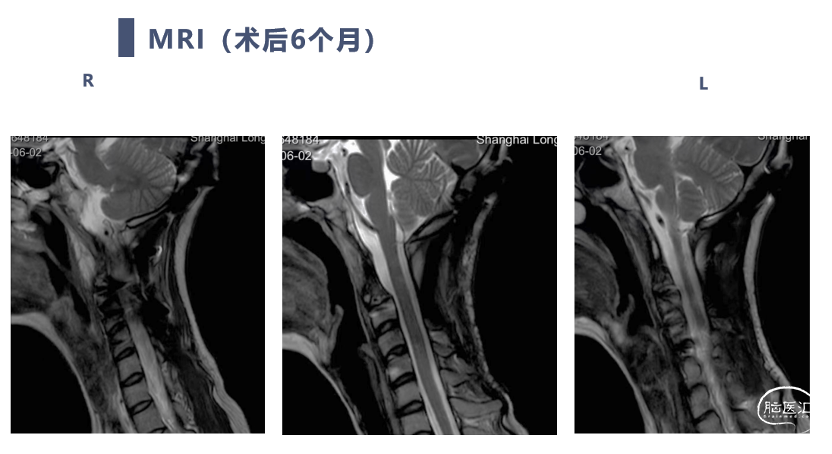

术后MRI

术后1周MR显示肿瘤切除范围

术后半年MR显示无肿瘤复发

术前术后正中矢状位对比

术前术后右侧矢状位对比

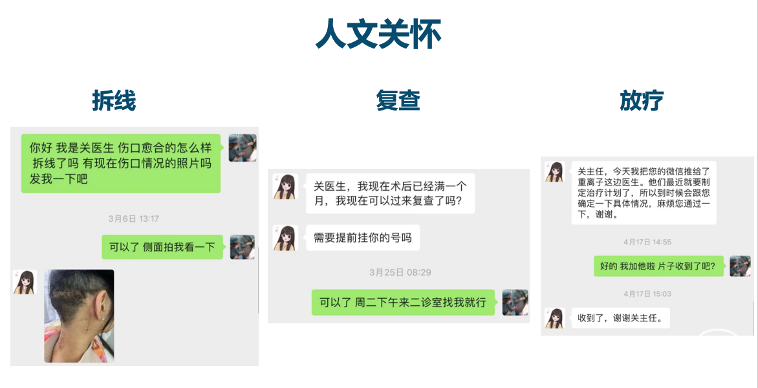

术后状态

术后1周患者颈痛及吞咽困难已消失

术后10天患者出院前,切口主要位于发际内,超出部分采用皮内缝合

术后三个月患者已完全回归正常生活

(患者资料经患者及家属同意仅供专业探讨)

术者说

颅颈交界区脊索瘤是颈椎肿瘤中难度较大的手术类型,本例患者肿瘤向上累及双侧枕髁及斜坡,向下至C3水平,伴有上颈椎骨质广泛破坏,对于手术切除及重建策略都有很大的挑战。

肿瘤的切除如果选择传统前后联合入路,下颌下入路斜坡显露困难,经口或经鼻入路操作局限,侧方显露困难,且有感染风险。为此我们选择漂浮体位后路联合极外侧入路,一次手术两个视角,同时完成肿瘤切除及固定。

此例患者内固定重建策略也较特殊,因患者双侧枕髁及斜坡骨质破坏,颅底没有任何骨性支撑部位,为此我们首创双枕骨板+直径4mm四棒系统固定,重建患者路径交界区稳定性。术后复查患者肿瘤全切,内固定位置满意,颈痛、吞咽困难及神经症状消失。

神经脊柱中心合影

手术医生介绍

关健

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。