01

基础信息

患者男性,58岁。

主诉:反复头晕9月余。(2020-9-24)

现病史:患者9月前无明显诱因下出现反复头晕,无天旋地转,无恶心呕吐,四肢活动好,休息后可以缓解。入院一周前曾在当地医院行头颅MRA提示右侧大脑中动脉动脉瘤,今患者为求介入栓塞治疗收入院。

既往史:既往体健。抽烟20年,平均20支/天。

入院查体:神志清,精神可,神经及系统检查未见明显异常。

02

术前影像

外院术前影像。

术前CT

术前MR T1

术前MR T2

术前MR FLAIR

术前增强MR

术前MRA(大小 17×18×19mm)

03

术前讨论

●检查:心电图、胸片及常规抽血检查无特殊。

●诊断:右侧大脑中动脉动脉瘤。

●手术方案:Tubridge+Coil/双Tubridge治疗。

●方案选择原因:对于这样一个大型动脉瘤而言,术前我们做了充分的讨论,认为动脉瘤体积大,累积大脑中动脉主干,如果单纯支架辅助弹簧圈致密栓塞,容易闭塞穿支血管造成缺血性事件,而且大动脉瘤复发率高,普通支架无法起到血流导向及载瘤动脉重建的作用。因此,我们计划采用血流导向装置植入术联合弹簧圈栓塞治疗,必要时也可以双支架套叠或桥接。

04

手术器械

●Tubridge血流导向装置

●T-track支架导管

●普微森5F 125cm中间导管

●0.014inch Synchro微导丝

●Echelon 10微导管

●Cordis 8F、5F造影管、5F多功能管

●弹簧圈

05

手术过程

● 术前药物准备

术前5天采用双抗治疗,抗聚方案为替格瑞洛90mg bid,拜阿司匹林0.1g qd,持续5天;同时进行了血小板聚集功能检测,提示AD和AA均达标。

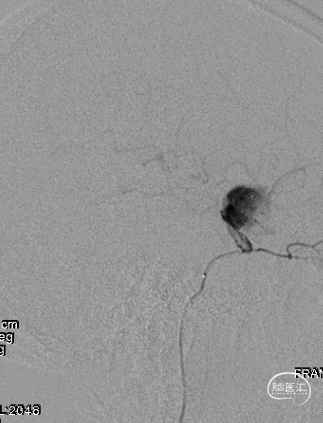

● 术中造影

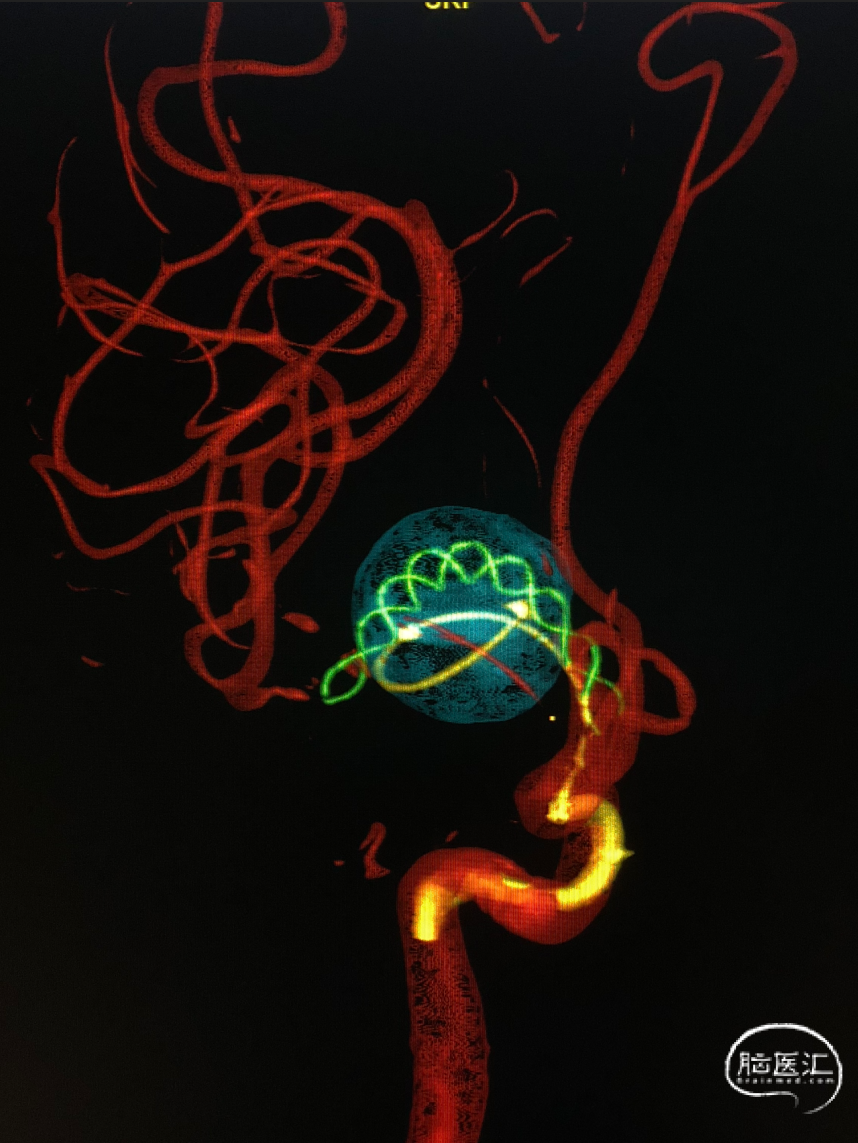

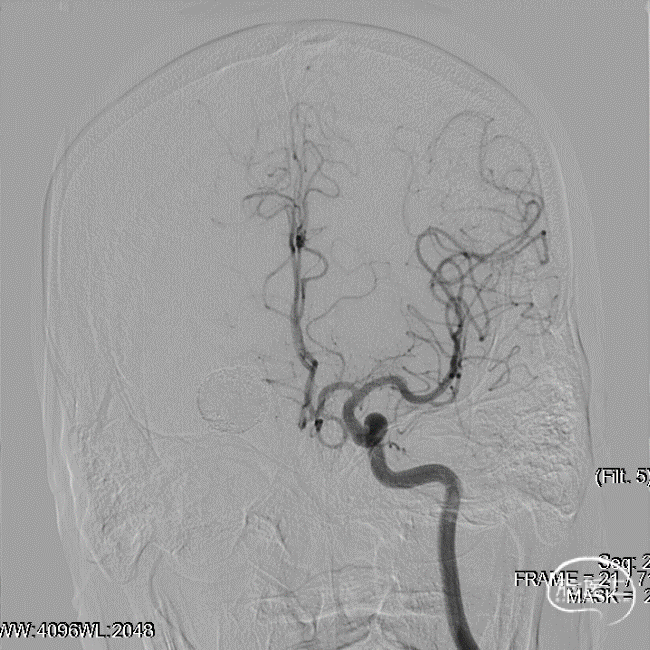

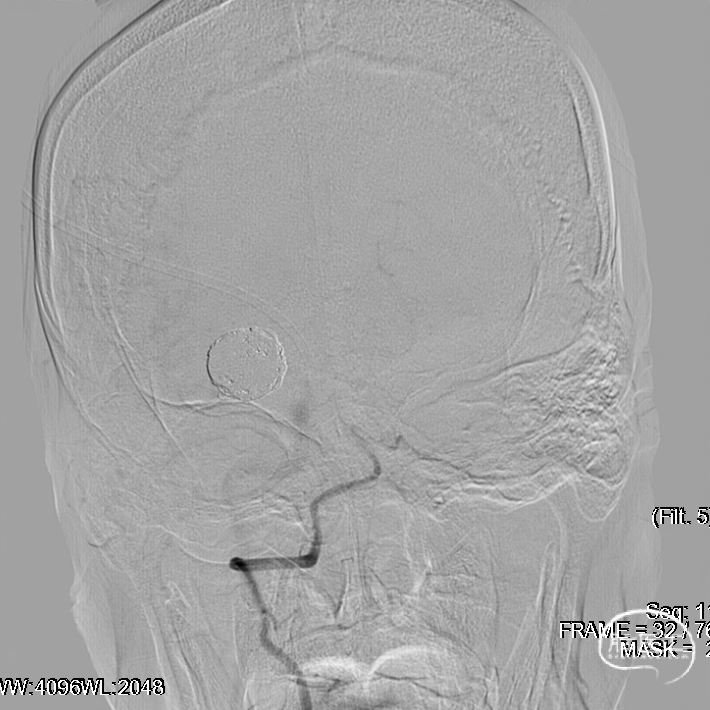

2020-9-28一切准备就绪后,在静脉全麻下对患者行DSA检查,造影证实右侧大脑中动脉M1段大型动脉瘤,通过三维重建图像我们可以清晰地看到,动脉瘤包绕了M1段,累及长度超过整个M1段的2/3。

术前我们做了压颈实验,了解血管代偿情况,前交通动脉开放,右侧大脑前动脉通过皮层向大脑右侧半球代偿供血,但是代偿还是远远不够,希望尽可能保全患侧的M1。

术前正位

术前侧位

术前3D

3D重建

工作位

压颈代偿

● 手术通路建立:

首先,通过右侧股动脉8F鞘,在泥鳅导丝及多功能管导引下将8F指引导管置入右侧颈内动脉起始部,作为密网支架的通路。

然后穿刺左侧股动脉置入6F鞘,在泥鳅导丝导引下将5F椎管置入右侧颈内动脉起始部,作为弹簧圈栓塞的通路。

● 接着,在黑泥鳅导丝导引下,我们顺8F指引管将5F(0.006inch 125cm)的普微森中间导管置于右侧颈内动脉海绵窦段,选择工作位造影,并进行数据测量。

● 数据测量:

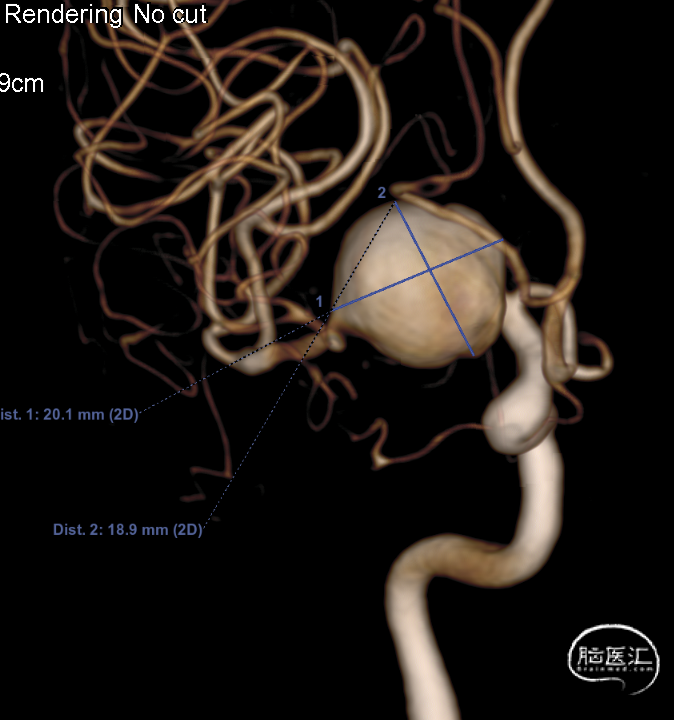

根据术中三维重建图像以及2D中间导管定标测量,测得动脉瘤大小约为18.9×20.1mm,宽颈,动脉瘤骑跨整个M1段,载瘤动脉远端直径约2.3mm,近端直径约3.6mm,预计支架覆盖长度大约为36.8mm。

在充分评估动脉瘤位置、形态、大小以及和载瘤动脉走行和直径后,我们按术前讨论的计划决定进行血流导向装置联合弹簧圈栓塞治疗。

载瘤动脉远端直径2.3mm,近端3.6mm;预计支架覆盖长度36.8±1.3mm。

● 血流导向装置联合弹簧圈栓塞治疗过程

首先,我们将T-track支架导管置于右侧大脑中动脉M2段,如图A所示,导丝还是比较容易的找到了出口,但是由于导管悬空在瘤腔,没有足够的支撑,难以通过M2,因此,如图B所示,我们缓慢释放掉支架导管张力后,拉着支架导管,将中间导管跨过动脉瘤达到了M1末端以提供足够的支撑,如图C所示,在微导丝导引下将支架导管顺利置于M2段。

如图为T-track支架导管到位情况(×2倍速)。

图A

图B

图C

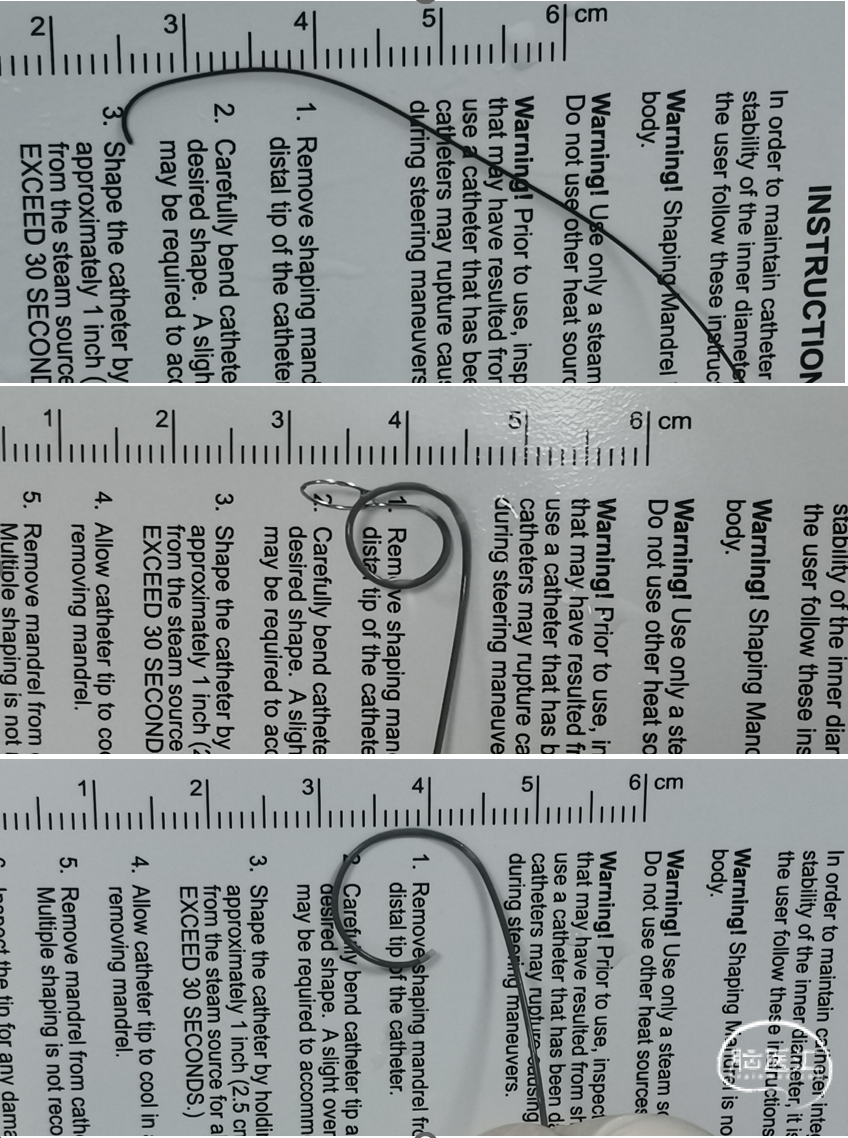

● 弹簧圈微导管到位

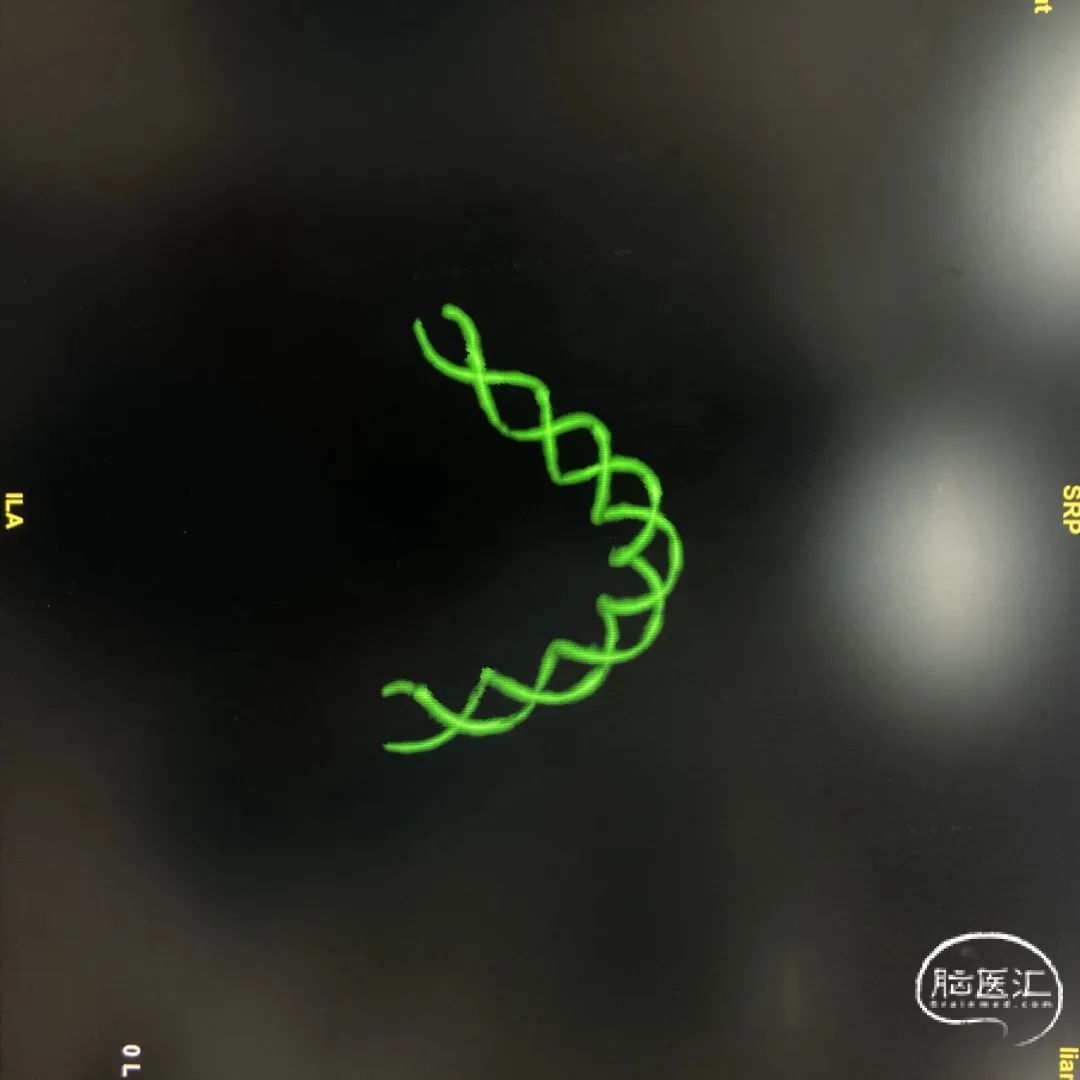

最后,在微导丝导引下,我们将Echelon 10弹簧圈导管置入动脉瘤腔。以下是微导丝及弹簧圈微导管塑形情况。

● 支架释放过程

根据测量结果,选择Tubridge 3.5×35mm。

在通道建立后,将Tubridge血流导向装置通过支架导管置于M2段,然后顶住支架回撤支架导管,开始缓慢释放支架,当支架刚出微导管头端约2mm后,连同支架和支架导管一起回撤定位。

考虑到中间导管还是相对较粗,如果将支架在中间导管中释放,然后顶住支架回撤中间导管进行支架二次释放,那么,在颈内动脉末端转弯的地方,中间导管回撤过弯道时,头端会自然往上翘,这时,会对前面的支架造成一个很强的向后牵拉,容易造成支架头端滑脱移位,甚至掉入动脉瘤腔。因此,我们还是在支架头端锚定后,事先将中间导管回撤至颈内动脉末端。

当支架头端锚定在M1段末端后,我们顶住支架及微导管,将中间导管回撤至颈内动脉末端;造影证实支架头端锚定位置理想。

支架头端锚定在MCA M1末端

头端锚定后回撤中间导管,造影证实支架锚定位置良好

● 隔空架桥,悬空等张释放支架。

接着,继续缓慢的等张释放支架。由于支架整个悬空在瘤腔,没有任何支撑,如同隔空架桥一样,因此,这个时候需要我们双手配合稳定,精确把控支架推送和回撤支架导管的力度。当然这时候还有更重要的,那就是要有足够的耐心。支架释放张力不宜过大,太大的张力会使得支架弯曲短缩,而且锚定的头端容易滑脱,太小的张力可能使得支架无法充分打开。(如图C)在支架释放至颈内动脉末端时,我们回撤中间导管,然后继续释放支架。(如图D)最后,我们再次造影证实支架位置。

图A

图B

图C

图D

● 在证实支架位置比较满意后,将支架完全释放。如红色箭头指示的支架末端的位置,在支架完全释放后,支架末端还是一个内八字,口没有完全张开,拉住导丝轻轻将支架导管往上顶了一下,这时可以明显看到支架末端完全张开(红色箭头)。

● 接着,我们在工作位和斜位造影再次证实血管的通畅程度,近端和远端血管显影良好。

工作位造影

斜位造影

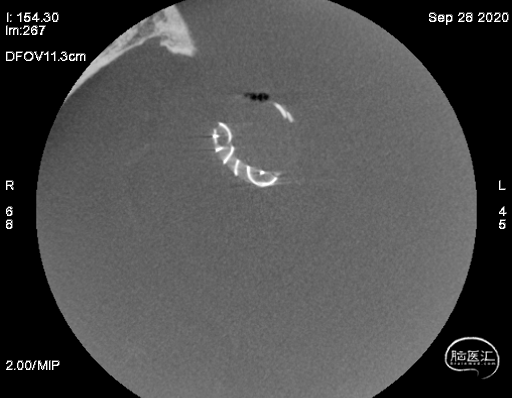

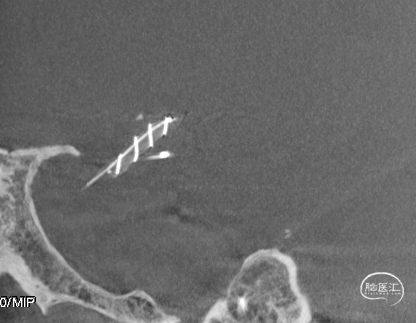

● 随后,我们做了3D旋转,以及术中CT,证实支架打开良好,头端末端贴壁满意。考虑到支架悬空于动脉瘤腔内,如果行支架内按摩,很可能因为张力把控不好造成支架头端和末端滑脱移位,甚至支架弯曲疝入瘤腔,因此,计划先进行弹簧圈栓塞,在外部给支架一个强有力的支撑后再考虑支架内的后处理。

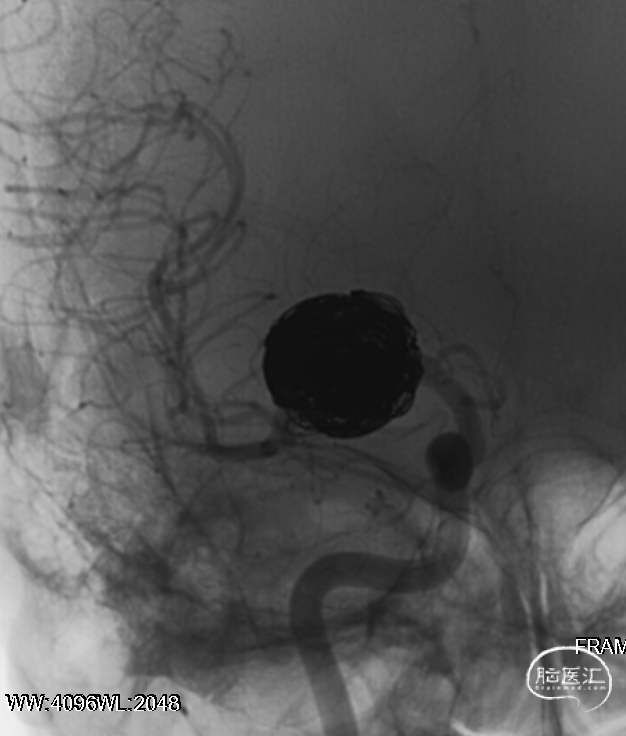

● 弹簧圈栓塞过程

为了对支架提供更强的衬托力,我们选择了国产唯心弹簧圈,全部采用最长的弹簧圈。栓塞操作过程顺利。

SEDC-14 20×50;20×50;20×50;18×50;18×50;18×50;16×50;16×50;16×50;16×50;14×50;14×50;14×50;12×50;12×50;12×50;12×50;10×30;7×30(Jasper);7×30。

06

术后情况

● 术后造影

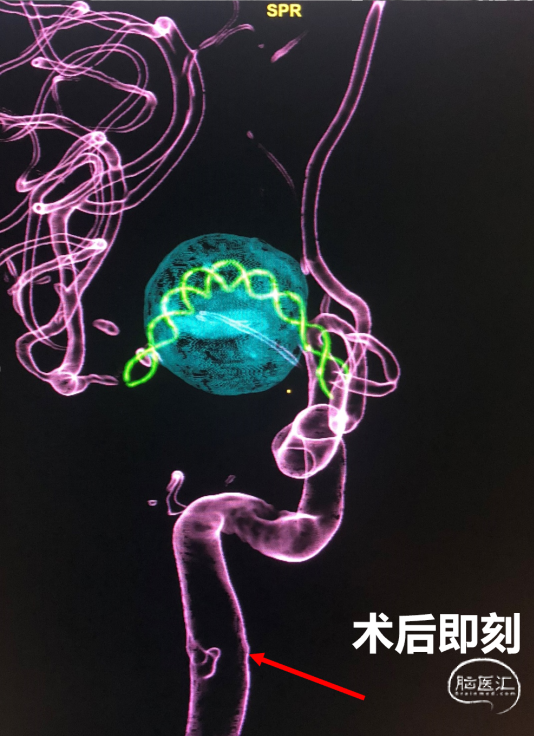

最后,我们做了正侧位以及3D旋转:证实动脉瘤基本达到了致密栓塞,载瘤动脉通畅,支架位置良好。而且我们发现,右侧大脑中动脉远端分支显影似乎比术前明显清晰了很多,说明术后即刻远端血流改善。

工作位造影

术后正位

术后侧位

术后3D

● 通过术后三维融合图,我们可以清晰的看到整个支架的位置和血管的关系,支架打开贴壁良好,载瘤动脉通畅。

● 术后CT复查

术后患者麻醉复苏后神志清楚,对答切题,言语清晰,四肢活动好,轻微头部发胀感觉,mRS评分0分。

● 术后关键用药管理

术后双抗:术后当天晚上予替格瑞洛90mg一次,第二天予替格瑞洛90mg/d,bid,拜阿司匹林100mg/d,qd,持续半年,半年后改单抗半年。

激素使用:术后第二天予甲强龙80mg bid静滴,减轻支架置入后反应,5天后改口服,2周后停药。

● 中长期随访

6个月临床随访:mRS评分0分。

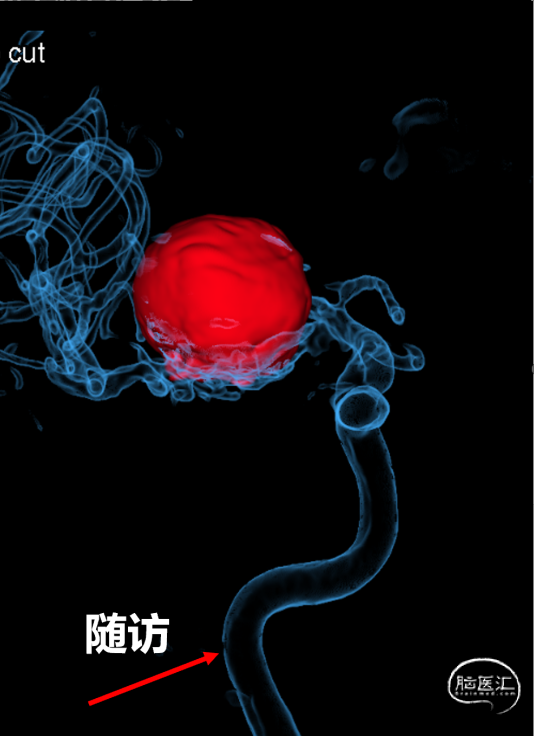

2021-12-1 14个月临床及影像学随访:mRS评分0分。未诉特殊不适。同时我们也抽血复查了一下血小板聚集功能,证实双抗的长期有效性。

复查显示动脉瘤完全愈合,支架位置良好,载瘤动脉通畅,未见支架内血管狭窄。原来瘤顶不残留的部分已经完全闭塞不显影。

另外我们在随访时发现一个有趣的现象,红色圆圈标记的原来右侧增粗的颈内动脉明显回缩变细,接近左侧颈内动脉直径,我们考虑可能是动脉瘤闭塞,右侧大脑中动脉血管重建后血流动力学恢复到正常后,原来瘤腔瘀滞的血流消失,对血管的阻力降低,使得血管恢复到了正常的生理形态。这也是一个意外之举。

术后即刻

随访

术后即刻

随访

总结

术者介绍

段传志

南方医科大学珠江医院

张炘

南方医科大学珠江医院

南方医科大学珠江医院脑血管病中心副主任医师,医学博士(后),硕士研究生导师,南方医科大学博雅书院学业导师。

国家卫健委神经介入进修与培训基地首批带教讲师,入选首批中国“卒中未来引领者计划”,第八届“羊城好医生”、第二届“广东实力中青年医生”,2022首届“中国神经介入医师手术大赛华南赛区冠军”、“全国十佳手术医师”,日本兵库医科大学附属医院及以色列Shaare Zedak医学中心附属耶路撒冷希伯来大学医院访问学者。

学术任职:广东省医学教育协会脑血管病专业委员会副主任委员,广东省医师协会神经介入医师分会常委兼青年学组组长,广东省医院协会血管疾病诊疗管理专业委员会委员,广东省医学会介入医学分会第一届委员会神经介入学组成员兼秘书,广东省基层医药学会脑血管病介入专委会第一届常务委员。

Journal of NeuroInterventional Surgery(JNIS)杂志中文版青年编委及多个SCI审稿专家。

科研:主持国家自然科学基金面上项目一项(55万);发表临床型SCI论著12篇(通讯/一作/共一),其中一篇被Journal of Neurosurgery收录,参编专著3部,获得中华医学科技奖三等奖1项。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。