前言

颅内动脉瘤在人群中的发生率约1%-2%,动脉瘤破裂出血后致死率约25%-50%。ISAT及ISUIA研究均表明,介入栓塞并发症发生率明显低于开颅夹闭,所以介入栓塞治疗颅内动脉瘤渐渐成为发展趋势。

目前大多数的前交通动脉瘤都可选择介入栓塞手术治疗。常规采用支架辅助弹簧圈栓塞技术,也可根据实际情况回收支架采用单纯弹簧圈栓塞。为了达到致密栓塞的结果,对于弹簧圈特别是填充圈以及收尾圈柔软度有更高的要求。

病例展播

病例简介

患者:女性,68岁。

主诉:因“头痛1天”入院。

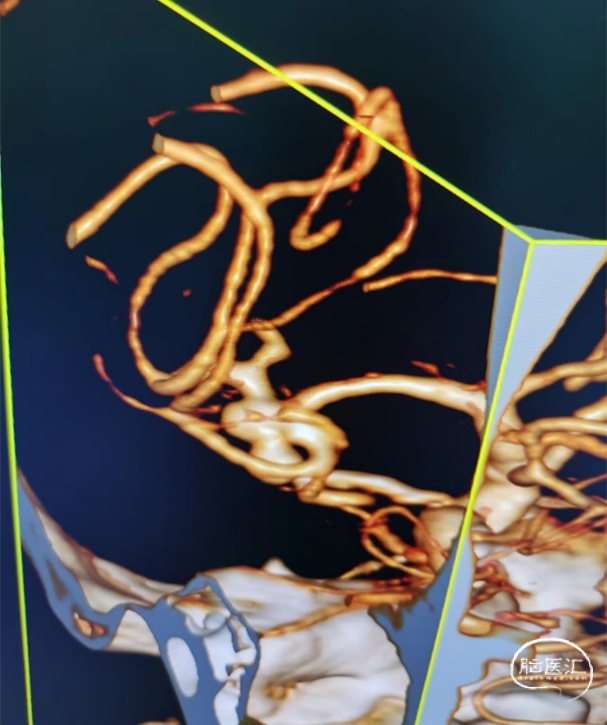

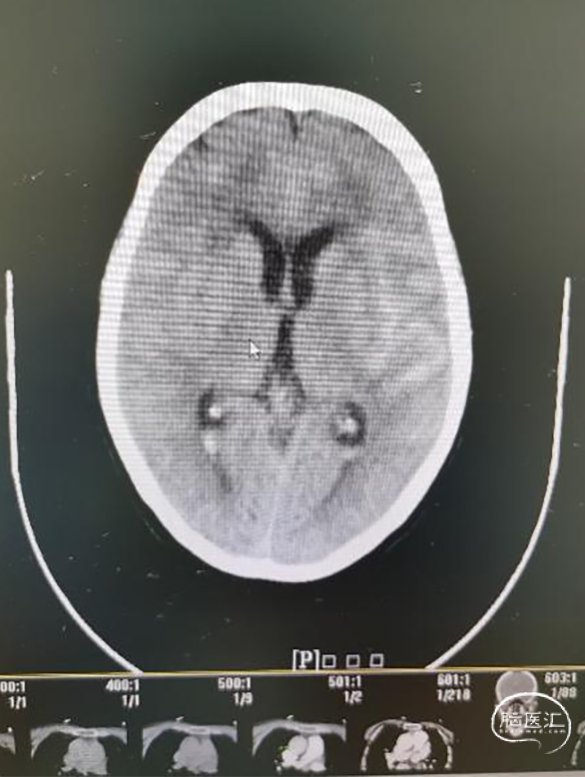

现病史:患者于2023年11月27日 15:00突发头痛,于2023年11月29日 02:15入住我院。行CT平扫+头颈部CTA检查示:

①广泛性蛛网膜下腔出血。

②左侧大脑中动脉M1段动脉瘤(2个)。

③双侧侧脑室、第四脑室少量积血。

既往史:高血压病史1年余,未规律监测血压及服药。否认心脏病史,否认脑血管疾病、精神疾病史,否认手术、外伤、输血史,否认食物、药物过敏史,预防接种史不详。

入院查体:神清语利,记忆力、反应力等其他高级皮层功能正常,双瞳孔3mm,对光反射灵敏,四肢肌力5级,肌张力及感觉无异常。

入院诊疗经过:入院后予重症监护,完善相关术前准备,术前与患方充分沟通后于2023年11月30日由我院外二科神经介入组急诊为患者实施“全脑动脉造影术+颅内动脉瘤支架辅助栓塞术”。手术顺利,术后复查CT未见颅内出血,术后患者恢复良好,已出院。

术前影像

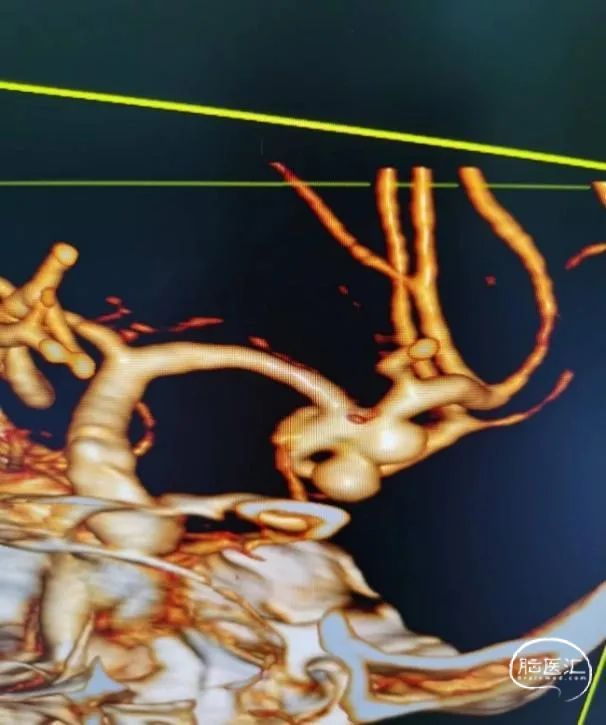

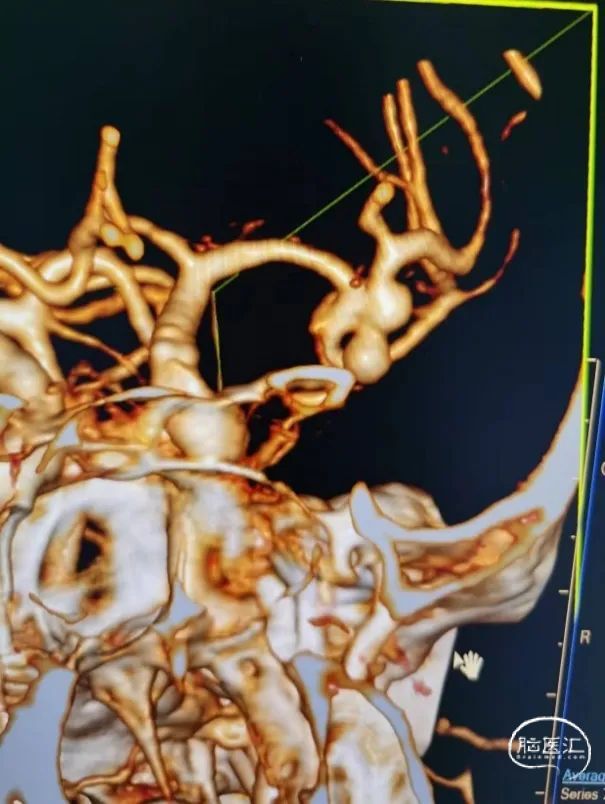

术前CTA:左侧大脑中动脉M1分叉段动脉瘤,动脉瘤分为2个。

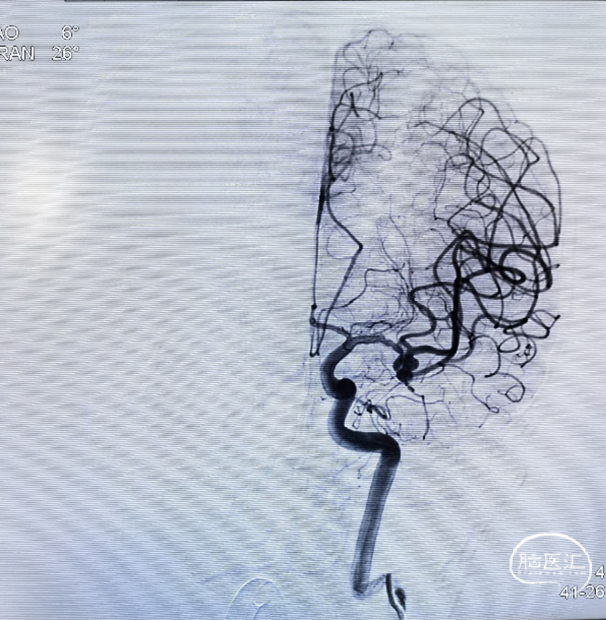

术前造影:双侧颈内动脉、双侧锁骨下动脉造影。

1.右侧颈总动脉造影及双侧锁骨下动脉造影未见明显异常。

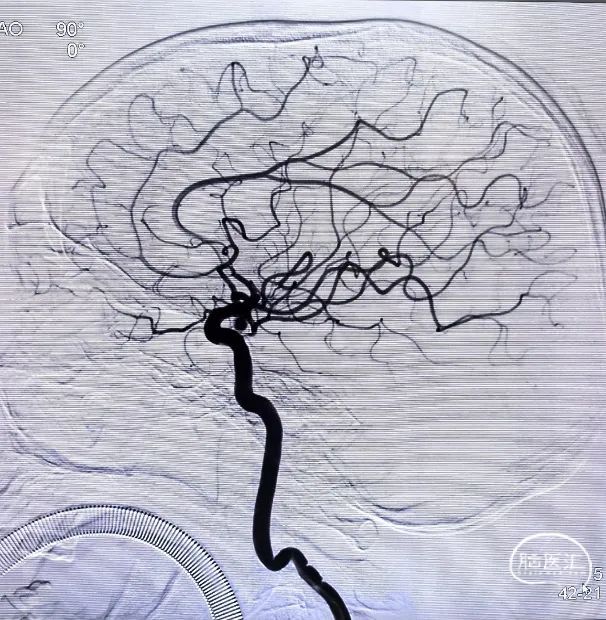

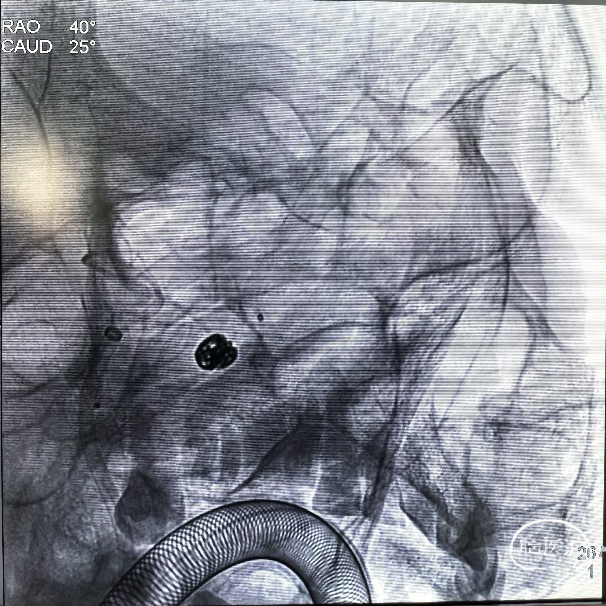

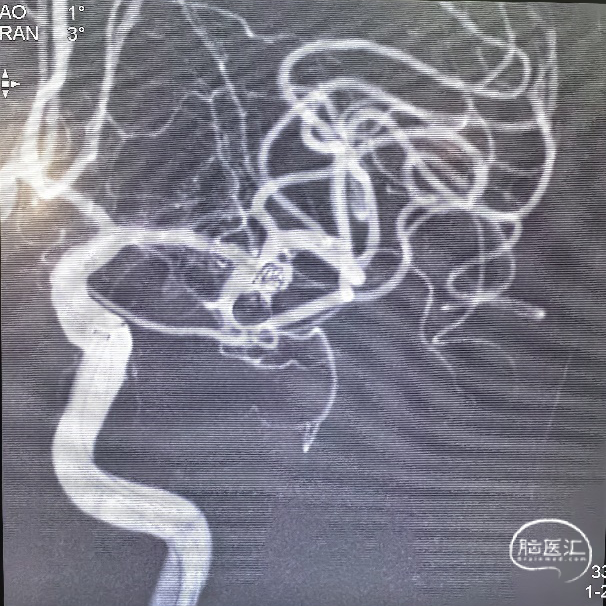

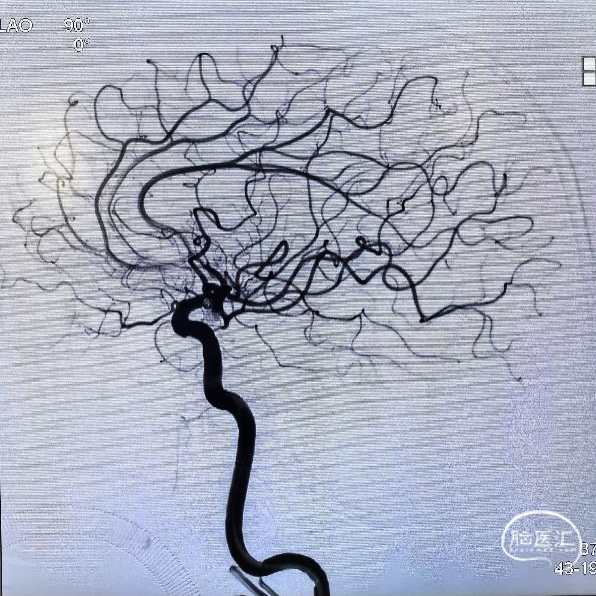

左侧颈内动脉正位造影

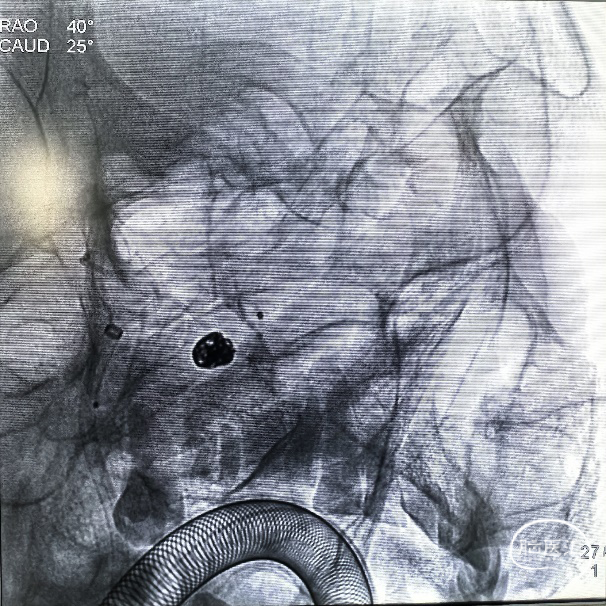

左侧颈内动脉侧位造影

治疗策略

支架辅助弹簧圈栓塞,分区栓塞动脉瘤。

术中器械

6F 90cm长鞘

6F 115cm 中间导管

0.014" 200cm可控导丝

1.7F 微导管

支架微导管

4.0*23mm 颅内支架

通桥凤®弹簧圈AEC-05-10-S、AEC-03-06-H、AEC-1.5-04-H、AEC-03-08-H、AEC-02-04-H、AEC-1.5-03-H

手术过程

①麻醉成功后,患者仰卧于DSA检查床,先行脑血管造影检查。常规消毒铺单,右股动脉Seldinger法穿刺,置8F股动脉鞘,全身肝素化,5F 125cm单弯造影导管在0.035泥鳅导丝及交换泥鳅导丝辅助下分别超选双侧颈内动脉、双侧锁骨下动脉造影。右侧颈总动脉造影及双侧锁骨下动脉造影未见明显异常。左侧颈总动脉造影示左侧大脑中动脉M1分叉段动脉瘤,动脉瘤分为2个。上方瘤体大小约为3.2mm*3mm*2.8mm,下方瘤体大小约5.18mm*4.44mm*2mm。遂行支架结合弹簧圈栓塞治疗。

②使用交换泥鳅导丝将6F 90cm长鞘交换至左侧颈内动脉C1段,6F 115cm 中间导管、0.035交换泥鳅导丝及125cm单弯造影管辅助下超选至左侧颈内动脉岩骨垂直段。

③选择工作角度,在Roadmap下,选择支架导管在微导丝辅助下超选至左侧中动脉上干M2段远端拟释放支架。

④另一微导管塑形后在神经导丝辅助下超选入下方动脉瘤腔内,填入可解脱弹簧圈5mm×10cm稳定成篮并成功解脱,继续填入可解脱弹簧圈3mm×6cm、1.5mm×4cm并成功解脱。造影见下方动脉瘤体基本不显影。

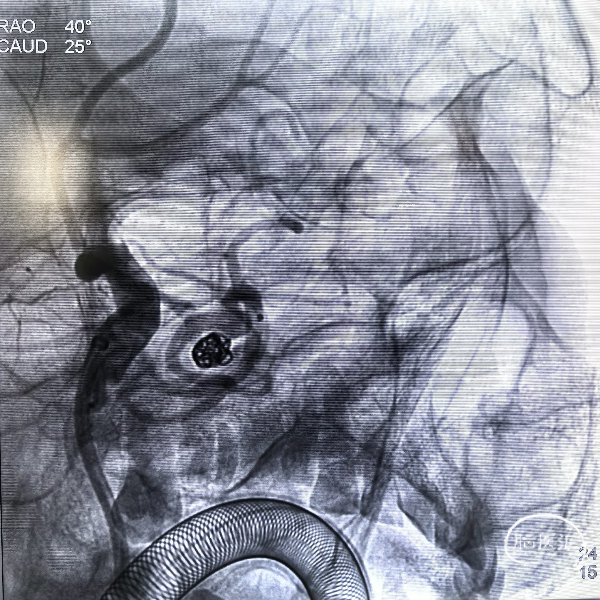

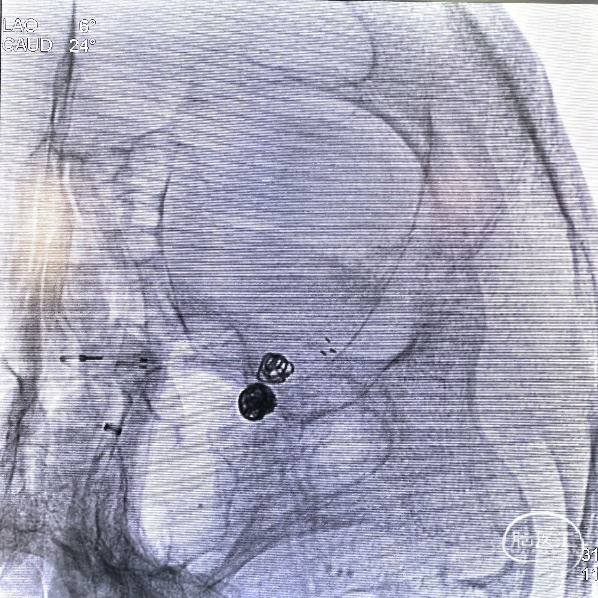

⑤在微导丝辅助下将微导管塑形后超选入上方动脉瘤腔内,填入可解脱弹簧圈3mm×8cm稳定成篮并成功解脱,通过支架导管半释放颅内支架 4.0*23mm 覆盖动脉瘤瘤颈。继续填入可解脱弹簧圈2mm×4cm、1.5mm×3cm并成功解脱,完全释放支架,造影见动脉瘤体基本不显影,支架及载瘤动脉通畅,中动脉上下干通畅,远端分支血管显影正常。遂撤出导管系统,结束手术。

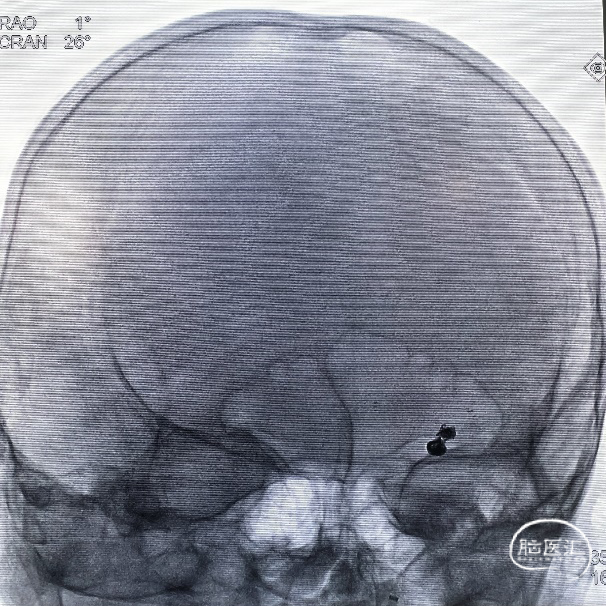

⑥拔除右股动脉鞘,使用血管封堵器封堵右股动脉穿刺口成功,局部加压包扎。术中使用造影剂约210ml。术后患者自主呼吸恢复,拔除气管插管,复查CT示未见颅内明显出血,无脑室扩张,平车安返病房。

分区超选并填塞动脉瘤,成篮圈:通桥凤®弹簧圈AEC-05-10-S、AEC-03-06-H、AEC-1.5-04-H。

支架微导管超选至左侧中动脉上干M2段远端拟释放支架,微导管塑形后超选入下方动脉瘤腔内,填塞第一个成篮圈:通桥凤®弹簧圈AEC-05-10-S,成功解脱,继续填入可解脱弹簧圈:通桥凤®弹簧圈AEC-03-06-H、AEC-1.5-04-H并成功解脱。造影见下方动脉瘤体基本不显影。

在可控导丝辅助下将微导管塑形后超选入上方动脉瘤腔内,填入可解脱弹簧圈 3mm×8cm稳定成篮并成功解脱,通过支架导管半释放颅内支架 4.0*23mm覆盖动脉瘤瘤颈。继续填入可解脱弹簧圈2mm×4cm、1.5mm×3cm并成功解脱,完全释放支架。

填塞第三个收尾圈:通桥凤®弹簧圈AEC-1.5-04-H。

在填塞过程中,通桥凤®弹簧圈能很好的顺应瘤体形态,钻孔能力较强,圈体比较柔软,在填塞过程中几乎不踢管。机械解脱释放比较稳定,一折一拉,即刻解脱。

术后影像

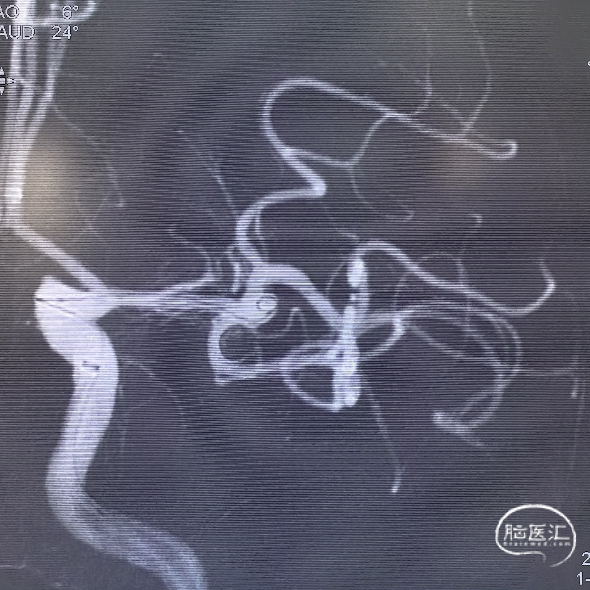

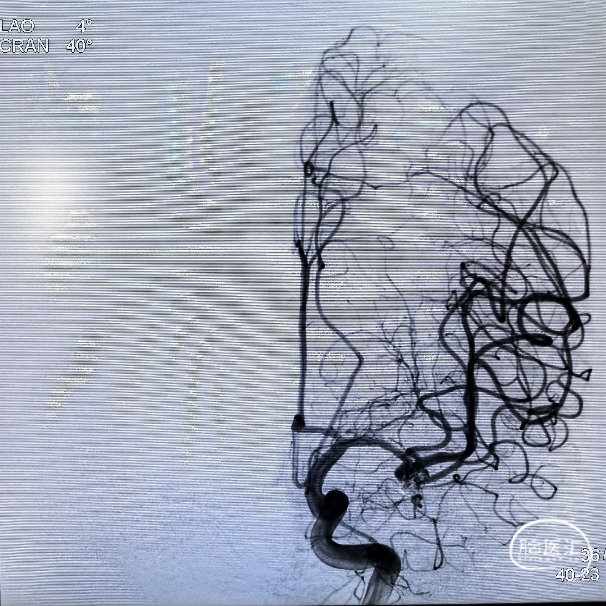

术后造影。

栓塞后造影:造影见动脉瘤体基本不显影,支架及载瘤动脉通畅,中动脉上下干通畅,远端分支血管显影正常。

合理的通路和弹簧圈选择是手术成功的先决条件。通桥凤®弹簧圈超柔软的特性、顺应性,使弹簧圈更容易进入更小的空间,对瘤壁压力更小,顺应瘤体形态,对于不规则动脉瘤、小动脉瘤和破裂动脉瘤安全致密填塞优势显著。

良好的微导管塑形能够提高手术的成功率。恰到好处的塑形,可使微导管到位简单,避免不必要的到位尝试及导丝导管对动脉瘤的过多骚扰,进而缩短手术时间,减少并发症。满意的塑形使栓塞过程中微导管位置稳定,按预定栓塞策略完成治疗,达到满意的栓塞效果。

针对不同大小类型的动脉瘤,应当遵循个体化原则,反复观察其与载瘤动脉的关系,选择合适的技术。

术者简介

瞿源福

神经外科主治医师,2014年毕业于昆明医科大学临床医学专业。

2017年在昆医附一院进修学习6月,2022年在云南大学附属医院神经外科进修学习6月。

擅长颅外及颅内动脉支架成形术、颅内动脉瘤栓塞以及急性脑梗塞机械取栓、颅脑创伤、高血压脑出血显微手术治疗等 。

助手简介

甘勇聪

外科住院医师,外科研究生在读,2019年本科毕业于昆明医科大学临床医学专业。

2019年9月至2023年8月至昆明医科大学第一附属参加住院医师规范化培训并取得毕业证书。培训期间参加同等学力研究生研修班。

擅长全脑血管造影、颅内动脉瘤栓塞以及急性脑梗塞机械取栓、外科创伤急救等。

本内容仅供医学专业人士作线上专业交流

本内容不向非医学专业人士开放,敬请理解

讲课内容仅代表专家个人观点,非通桥医疗推广产品

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。