“人类对于脑机接口的探索起源于上世纪70年代,但传统的侵入性脑机接口因其并发症等问题一直难以向临床推广。近年来,随着神经介入的飞速发展,血管内脑机接口被提出并得以设计。这一领域的不断探索与创新,为我们开启了通向脑科技未来的引人入胜之门。”

J Mocco 教授

西奈山医院脑血管中心

西奈山大学神经外科教授、副主席,脑血管中心主任

哥伦比亚大学医学博士,哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院理学硕士

SNIS前主席

发表了超过525篇同行评审的出版物,编辑了三本关于神经外科技术的教科书,并开展了许多国内和国际临床试验,研究兴趣集中在治疗缺血性和出血性中风的转化工作

2023年10月21日,2023东方脑血管病大会暨上海市医学会脑卒中专科分会学术年会(OCIN 2023)大师论坛上,西奈山医院脑血管中心J Mocco教授带来题为《血管内脑机接口—未来已来》的讲课,结合病例介绍了目前血管内脑机接口的最新进展,并对其下一步发展及应用进行展望。

脑机接口(Brain Computer Interface)

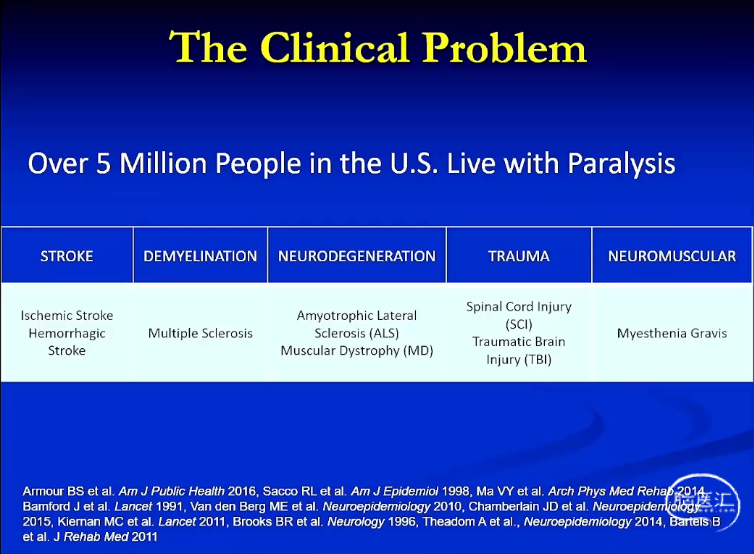

在美国有超过500万瘫痪患者,卒中、脊髓损伤、自身免疫性疾病及肌肉萎缩等多种原因均可影响患者与数字世界的互动。

脑机接口的发展历程

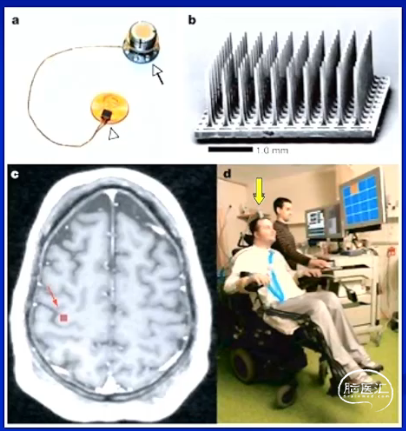

脑机接口已经存在很长时间,特别是在2006年,Lee Hockberg等人在《自然》杂志上发表了一篇论文,描述了一种穿透性微阵列。这种技术通过开颅将电极穿过软脑膜放入大脑,使得受试者能够控制机器手臂完成动作。然而,尽管这种技术提供了极高的数据输出,但存在以下缺陷:存在严重的感染风险;诱发大脑的胶质增生反应最终影响信号准确性;且该技术需要一个完整的研究团队以及大量的计算机和技术才能运作,不适用于日常使用。

血管内脑机接口的发现

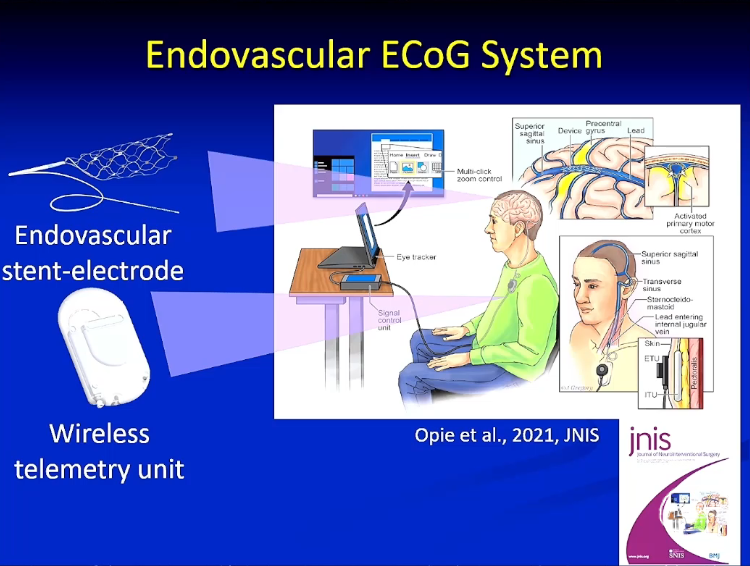

而在2016年报道的完全可以植入型表面电极阵列和2021年报道的基于AI的皮层脑电图翻译技术更推动了这一技术的产生。

“这是最早的两例血管内脑机接口的案例。我们将支架电极放置在矢状窦中,紧邻运动皮层和前运动皮层,以识别这些信号。这是全球第一例血管内脑机接口支架,我们使用磁共振成像精确定位我们想要放置支架及其相应电极的位置——下一项研究中用到的新一代支架在术中即可显影。”从图中可以看到,电极从矢状窦下来穿过颈静脉,一旦完成这个步骤,接下来就像深部脑刺激那样,将其插入连接器,连接到一个处理单元和信号发射器,放置在锁骨下方。

血管内脑机接口的临床使用

最后,J MOCCO教授对血管内脑机接口进行了展望,他认为这项即将开展的技术,不仅非常实用,且将有不少的研究人员能够从事并提供服务,有望减轻非常多患者的痛苦。“这与介入心脏病学转向心脏电生理学没有什么不同——这是脑电生理学在大脑中应用的开端。”

OCIN Lecture审稿团队

终审 刘建民

海军军医大学第一附属医院

审稿 刘福德

西安交通大学第一附属医院

文稿撰写

撰稿 李康悦

西安交通大学第一附属医院

OCIN专区

长按并识别上方二维码

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。