病史简介

入院查体:神志清,精神可,双侧瞳孔等大等圆,直径3mm,对光反射灵敏,各方向运动正常,鼻唇沟尚对称,伸舌居中,腰部压痛、叩击痛,双下肢感觉减退,双下肢肌力4-级,肌张力两侧对称,双侧病理征阴性。

辅助检查

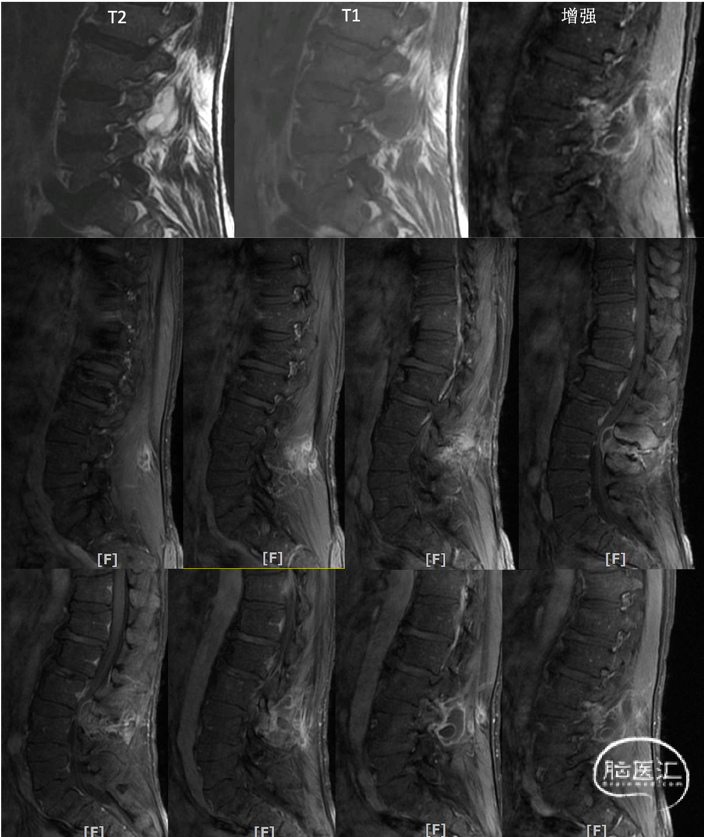

图1. 术前MRI:L3/4水平附件软组织及相应水平硬膜外异常信号:感染伴脓肿形成首先考虑:腰椎退行性变。

治疗经过

椎管内脓肿清除术(10.25)。

探查(术中所见):肌肉筋膜水肿,可见黄白色脓液,硬膜外见黄白色脓液。

操作步骤:

作L3~L4腰背部正中切口,切开皮肤,皮下及棘上韧带及两侧腰肌,直达椎板,脊柱拉钩撑开,暴露L3、L4棘突及椎板,清理肌肉筋膜脓肿腔,咬骨钳咬去L3棘突,清理感染坏死组织及脓液,打开L3下半以及L4上半部分椎板,暴露椎管,清理硬膜外脓肿,双氧水以及碘伏反复冲洗,彻底止血留置硬膜外引流管一根,最后分层缝合肌肉及皮肤。

抗生素使用情况:

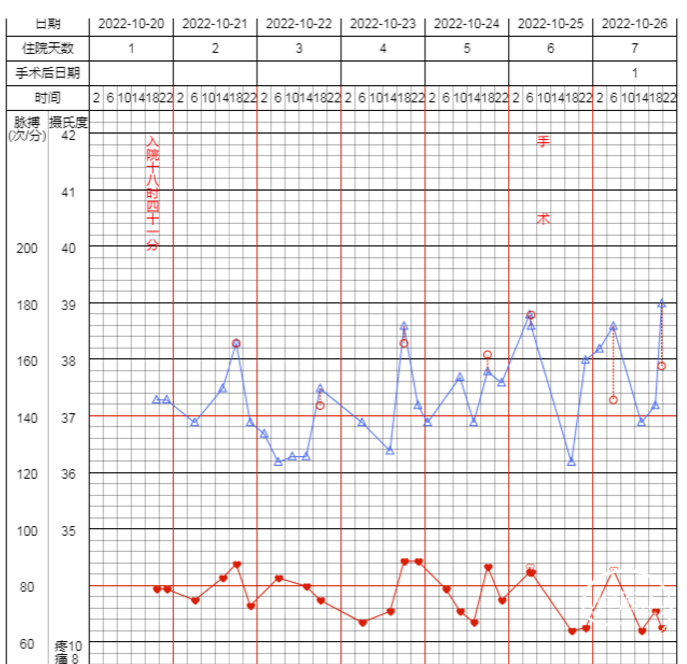

入院后患者体温升高,予头孢曲松针(10.23-10.27),万古霉素针(10.24-10.29),美罗培南(10.27-10.29),10.29血培养报告布鲁氏菌感染,请感染科会诊后改利福平(10.29起)+米诺环素(10.29起)抗感染治疗。体温变化情况如下:

患者入院后体温变化

术后情况

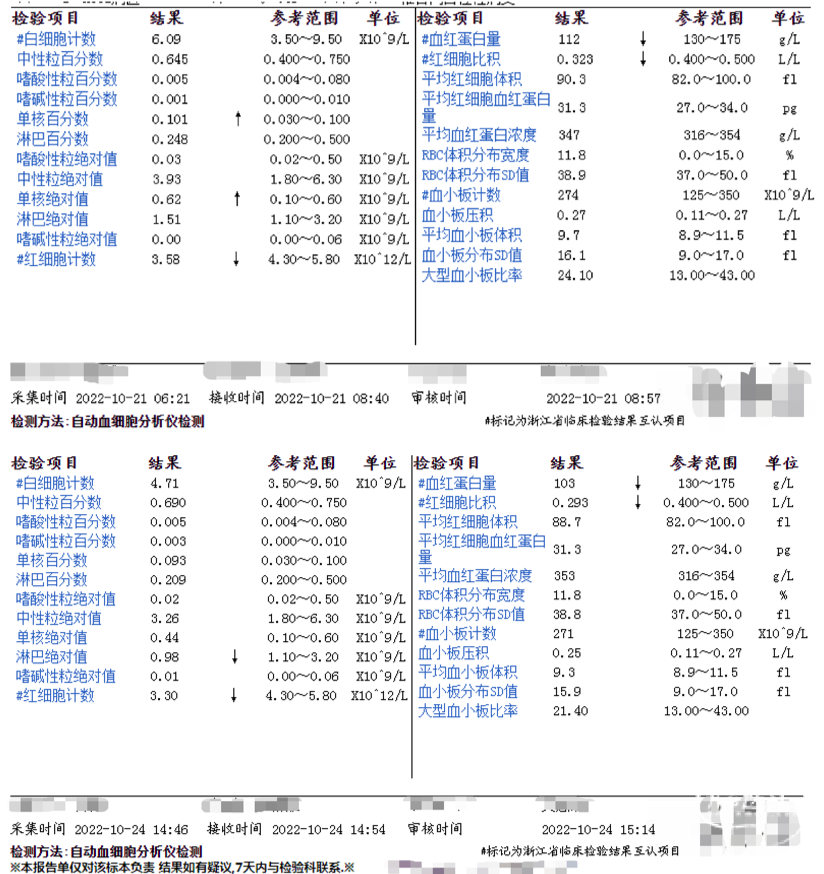

术后血像

改用利福平+米诺环素抗感染后

术后MRI

讨论

布鲁氏菌病

布鲁氏菌病(又称布鲁菌病,简称布病)是由布鲁氏菌感染引起的一种人畜共患疾病。患病的羊、牛等疫畜是布病的主要传染源,布鲁氏菌可以通过破损的皮肤黏膜、消化道和呼吸道等途径传播。急性期病例以发热、乏力、多汗、肌肉布鲁氏菌病(又称布鲁菌病,简称布病)是由布鲁氏菌、关节疼痛和肝、脾、淋巴结肿大为主要表现。慢性期病例多表现为关节损害等。[1]

布病是我国《传染病防治法》规定的乙类传染病。

临床表现

辅助检查

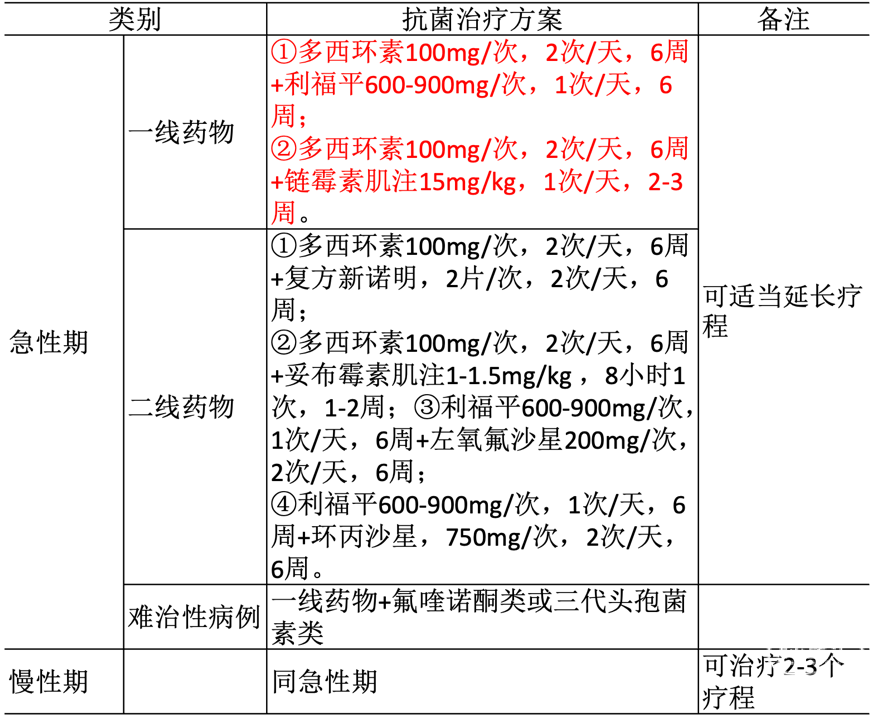

治疗

参考文献

图文 倪浩棋

审核 曾 博

终审 苏志鹏

编辑 张伟忠

科室主任

苏志鹏 主任医师

医学博士,主任医师,温州医科大学附属第一医院神经外科主任

擅长颅脑肿瘤的微创手术及垂体瘤的内镜手术、颅脑外伤及脑出血的救治

中国中西医结合学会神经外科分会委员,中国垂体瘤协作组委员,长三角神经内镜创新与转化联盟理事会常务理事,浙江省抗癌协会神经肿瘤专委会副主任委员,浙江省医师协会脑胶质瘤专委会副主任委员,浙江省医学会神经外科学分会常务委员,浙江省医师协会神经外科医师分会常务委员,温州市医学会神经外科分会主任委员

浙江省高校中青年学科带头人,浙江省医坛新秀,温州市青年拔尖人才

科室介绍

1952年,温州医科大学附属第一医院外科专家、时任院长林镜平教授实施浙江省首例颅内取弹手术获得成功,开创了浙江省神经外科的手术历史。1975年,温州医科大学附属第一医院正式创建神经外科。上世纪90年代,在省里率先全面开展显微神经外科手术,现已成为浙东南闽北地区集医、教、研于一体且在国内具有一定影响力的区域性神经外科中心。目前系中华医学会神经外科分会委员单位、浙江省外科学重中之重学科、浙江省首批医学重点学科、浙江省医学创新学科,是国家神经外科住院医师培训基地,设有浙江省神经老化与疾病研究重点实验室。

科室现有144张床位、4个病区、3个百级洁净手术间、1个复合手术间、2个急诊手术间,拥有神经导航系统、手术显微镜、电生理监测系统、神经内镜、超声吸引器、视频脑电监测系统、三维DSA等现代化高精仪器设备;年手术量近4300台,学科规模、临床诊治病例数及手术量均居浙江省第二位,2019中国医院科技量值STEM排名全国第21位。

科室成员中有博士生导师1人,硕士生导师10人,主任医师10人,副主任医师11人,国务院政府特殊津贴人员1人,浙江省151人才1人,浙江省医药卫生高层次创新人才1人,浙江省高校中青年学科带头人3人,浙江省医坛新秀1人,温州市青年拔尖人才2人;2人次担任神经科学领域国际学术组织副主席和委员,有23人次担任神经外科领域全国性学术组织常务委员、理事、委员;成员荣获浙江省科技进步奖及中华医学奖11项,浙江省医药卫生创新奖及温州市科技进步奖19项。科室在神经肿瘤、脑血管病、神经创伤、脊柱脊髓、功能神经外科等方面具有鲜明的特色和优势,系列研究成果发表在Brain、ACS-NANO、PNAS等国际顶尖期刊杂志。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。