颅内动脉粥样硬化性狭窄(Intracranial atherosclerotic stenosis,ICAS)是缺血性卒中的主要原因之一,具有较高卒中复发风险,也是卒中预后不良的重要危险因素之一。在我国,ICAS在卒中/短暂性脑缺血发作(Transient ischemic attack,TIA)患者中的发生率高达46.6% 。

血管内治疗是ICAS治疗的手段之一,解剖学狭窄程度被认为是血管内介入治疗的临床指征,但对脑血流动力学状态和缺血风险的评估准确性有限;而患者只有经过严格的术前评估筛选才能够通过手术获益,这也一直是困扰临床医生决策的难点。

在此背景下,东方脑血管病研究协作组(OCEAN-Consortium)牵头开展了“基于造影的血流分数指导的介入治疗对比药物治疗对症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄患者预后的影响(ICAS-MT)”多中心临床研究,将功能学引入ICAS患者的评估当中,以检测该引入方法是否能够筛选出真正高危的患者。研究于今年5月11日正式启动,海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)于近日完成首例患者入组,该研究对将来术者如何精准筛选ICAS患者,以及如何进一步进行干预具有重要意义。

研究背景

随着影像学技术不断发展,血流储备分数(Fractional flow reserve,FFR)成为指导冠脉介入治疗的金标准,相比于传统的基于狭窄率的诊疗策略,FFR指导的诊疗策略可以显著提高患者预后和生活质量。受到FFR的启发,许多研究者尝试将类似概念应用于ICAS诊断,提出了血流分数(Fractional flow,FF),并证实了其在ICAS患者中的可行性。

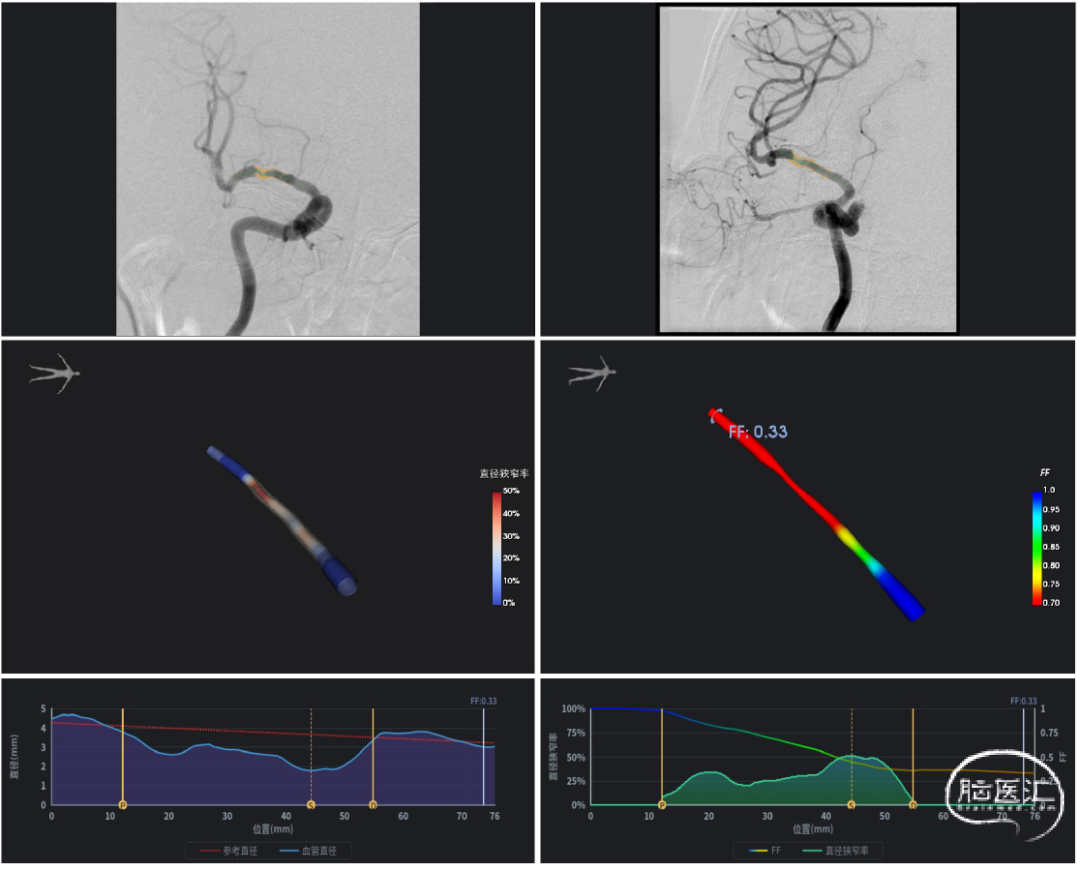

近年来,一种基于颅内动脉造影的FF计算技术(Angio-FF)显示出了与导丝FF的高度一致性,其无需导丝、可即时评估狭窄血流动力学意义的特性,避免了冠脉测压导丝因颅内血管迂曲、壁薄等原因潜在的操作相关并发症风险,使其或成为一种更好的患者筛选工具。

首例入组患者

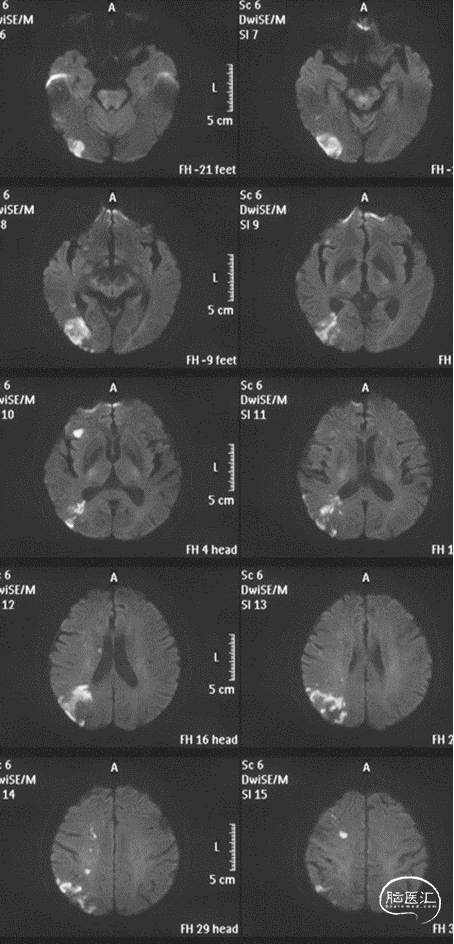

患者为71岁男性,突发左侧肢体麻木1月,当地给予抗血小板治疗症状稳定;既往高血压病史;外院磁共振提示分水岭及顶枕叶多发脑梗病灶;本院DSA提示右侧大脑中动脉M1段重度狭窄。

患者FF计算0.33,符合Group A入组条件,随机后进入强化药物治疗组。

首例患者的成功入组,拉开了此项大型研究的序幕,相信在全体参研中心的精诚合作和支持下,研究会快速推进,期待研究未来能够为ICAS治疗提供高质量、高级别的循证医学证据。

OCIN专区

点击上方图片

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。