01

病例信息

患者:女性,73岁。

主诉:头痛伴呕吐半月。

现病史:

患者于2023年10月28日突发头痛、呕吐,至当地医院急查头部CT提示:蛛网膜下腔出血;急性脑血管造影示:双侧颈内多发斑块伴狭窄形成,小脑上动脉瘤破裂出血。遂在当地中心医院(三等甲级)行介入栓塞治疗,但由于血管情况复杂,未按计划完成急诊手术。

一周后,因头、颈部疼痛加剧,再次行CT及造影检查,提示蛛网膜下腔出血增多,再次行介入栓塞治疗,但由于载瘤动脉过于纤细,弹簧圈微导管无法超选进入动脉瘤,被迫中止手术。

家属为求进一步治疗,以“蛛网膜下腔出血,小脑上脑动脉瘤破裂”急诊收入我院。

循环系统症状:高血压30年,最高收缩压180mmHg。

02

影像信息

➢术前急诊CT

➢术前造影

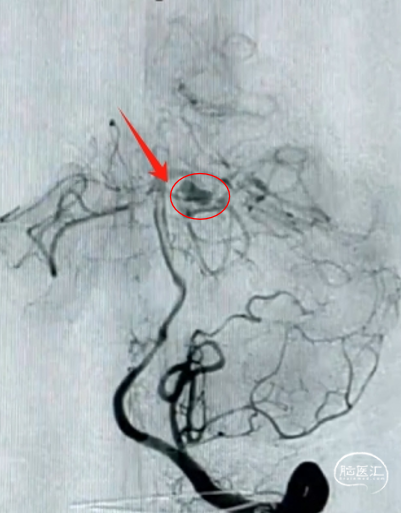

术前正位造影

术前侧位造影

术前通过反复造影确认,出血病灶为“小脑上动脉动脉瘤破裂出血”。

载瘤动脉-小脑上动脉

破裂出血动脉瘤

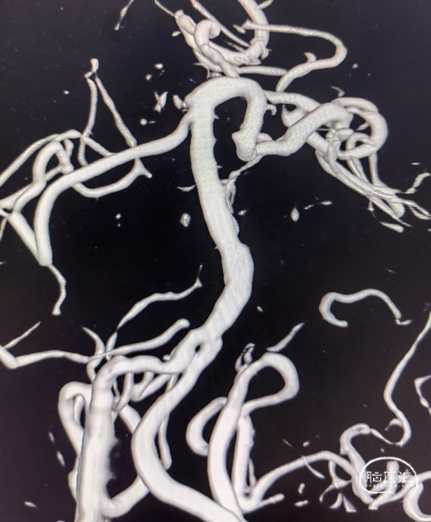

➢术前3D重建

术前3D,无法重建小脑上动脉血管及血管开口的位置;

患者出血位置较深血管纤细,前期接受过两次治疗,再次治疗的难度较大。

03

手术策略

➢原手术计划

超选入小脑上动脉,跟进弹簧圈导管,采用弹簧圈填塞止血的方案。

先对破裂动脉瘤止血后,再采取进一步治疗;术中由于载瘤动脉纤细无法采用通过栓塞导管,故弹簧圈栓塞策略无法实施。

04

手术耗材

6F 短鞘

Envoy DA导管

Hybrid 1214D微导丝

Echelon-10

05

手术过程

➢微导丝超选到位

微导丝超选:经过多次微调角度尝试超选,无法成功超选入载瘤动脉。更换Hybrid 1214D导丝,再次尝试超选,最终超选入小脑上动脉,术中测量载瘤动脉直径仅仅0.5mm 。多次尝试跟进弹簧圈导管进入载瘤动脉,均以失败告终。

➢调整手术计划

造影测量小脑上动脉≤0.5mm,且无法通过栓塞导管。

调整手术方案计划采用:“微导丝+电凝治疗”的方式治疗破裂动脉瘤。

➢微导丝电凝准备

电凝方案:45s /2次(电池 9V 150mA )

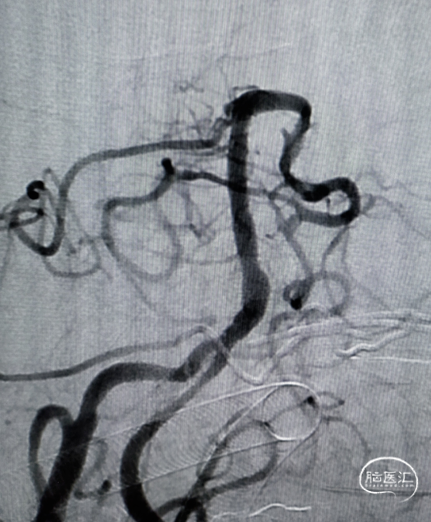

➢动脉瘤电凝后造影

06

术前与术后对比

➢术前造影

电凝治疗术前

电凝后造影

电凝后3D重建

后循环动脉瘤的特点:

①常无先兆症状,因临近脑干等脑内重要结构,一旦发生破裂出血,很快出现昏迷、呼吸停止,早期死亡率高,失去检查治疗的机会;

②后循环动脉瘤出血,容易影响脑脊液循环,致血管痉挛发生率高,对手术过程造成极大困扰;

③椎基底动脉细小穿支为脑干供血,容易导致脑干梗死,造成致命的后果;

④较大的动脉瘤体还常常占位效应,压迫脑干、颅神经等重要结构,造成面瘫、吞咽困难等颅神经麻痹症状。

患者小脑上动脉动脉瘤破裂出血,载瘤动脉经过术中测量血管直径≤0.5mm,载瘤动脉过于纤细,常规的支架辅助弹簧圈栓塞或血流导向装置均难以到位治。原计划通过弹簧圈止血方法,也由于栓塞导管无法进入载瘤动脉,不得不放弃此方法。

因载瘤动脉只能通过小直径的微导丝,所以术中临时调整手术方案:采用电凝的方式闭塞破裂出血动脉瘤。电凝术式的成功与否对于微导丝的选择与要求是成功的关键,微导丝既要有很强的到位能力,又要有很好的导电性。

Hybrid系列导丝:采用头端缠绕设计能有效的保护小血管和穿支血管,在小血管超选过程中比较不容易造成血管损伤或血管夹层的发生。同时Hybrid 1214D系列导丝,远端导丝直径0.012~0.014渐变的设计使得在治疗0.5mm左右的血管疾病成为可能。

HYBRID1214系列

镍钛芯丝远端搭配独家配方亲水涂层,柔软无创,安全到位。

不锈钢芯丝近端搭配PTFE涂层,强力支撑,方便扭控,易于跟踪。

远端3cm显影段清晰可视。

直头1214D型号,轻松塑形,持久耐用。

预塑形双弯1214DA型号,反复操作形状依旧。

![]()

术者简介

朱明欣

华中科技大学同济医学院附属同济医院

神经外科副主任,副教授,副主任医师,硕士生导师。

中国康复医学会脑血管病介入与康复专委会委员。

中国卒中学会神经调控分会委员。

湖北省病理生理学会脑血管病介入学组常务副组长。

湖北省神经血管介入质控中心副主任委员。

湖北省脑血管病防治学会复合手术专委会副主任委员

武汉医学会神经外科分会委员兼秘书。

约翰霍普金斯(Johns Hopkins)大学神经外科国家公派联合培养博士,现任《Stem Cell Res Ther》杂志编委,主持及参与国家自然科学基金3项,以第一作者或通讯作者发表SCI论文十余篇,多项研究成果对临床工作有指导意义,年均完成各类脑血管病介入手术及开颅显微手术600余台 。

吴增宝

华中科技大学同济医学院附属同济医院

神经外科,主治医师,医学博士。

中国医师协会神经介入委员会成员。

湖北省病理生理协会神经介入学组委员。

以第一作者发表SCI及核心期刊论文多篇,参与多项国家自然科学基金科研项目,擅长脑血管疾病的介入微创的诊断和治疗。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。