提示

前言

浙大二院神经外科脑血管病亚专科由张建民主任牵头组建,现由王林主任和祝向东主任具体负责脑血管外科,许璟主任和虞军主任具体负责脑血管(神经)介入。是科室的最主要亚专科之一。经过二十余年的发展,积累了丰富的经验,取得了丰硕成果。从406期开始第二轮系列报道科室脑血管病亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

诊治经过

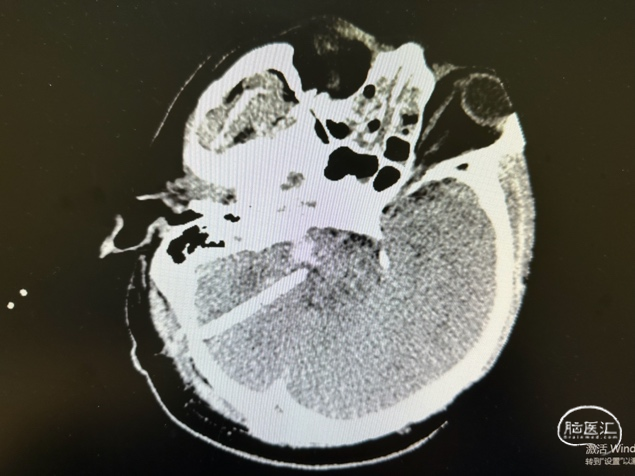

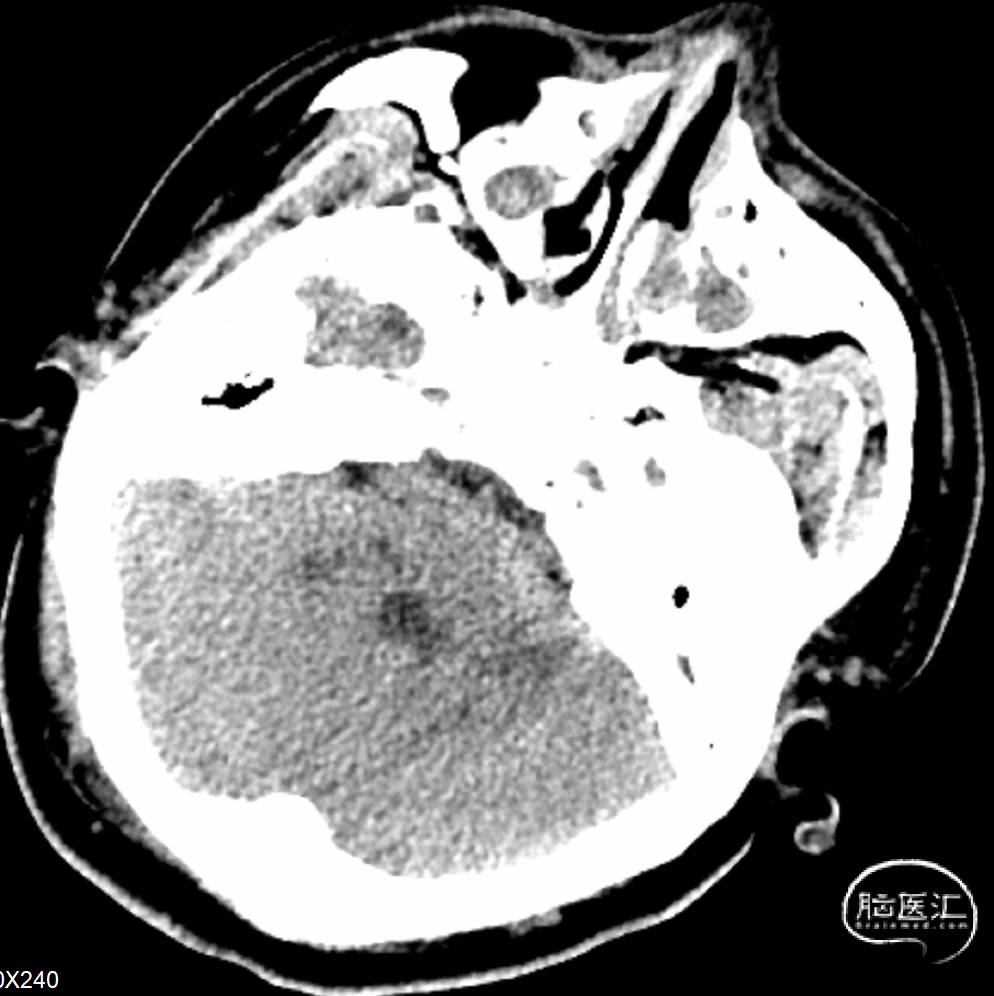

入院后完善头颅CT+CTA,头颅CT提示脑干血肿(图1)。CTA未见明确动脉瘤征象。

手术经过

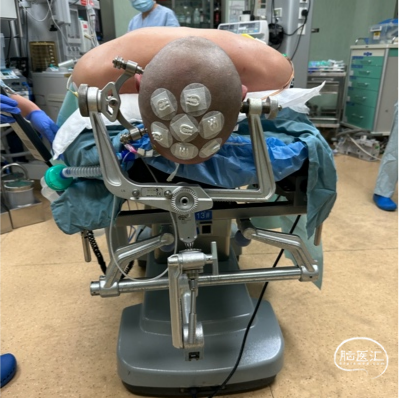

准备remebot机器人导航中规划血肿穿刺点,穿刺路径(路径1:脑干血肿穿刺引流;路径2:右侧脑室外引流)。全麻插管后,取俯卧位,常规消毒铺巾,按路径1规划机器人定位后,导向针指引下切开头皮、钻孔、切开硬膜,直径4mm套针缓慢进针,由靶点处抽出血肿约10ml,抽血血性脑脊液10ml,再予生理盐水沖洗血肿腔,至洗出液明显变淡,置12号引流管于靶点,尾端经头皮引出并固定,外接引流装置。同样方式穿刺右侧脑室,外接引流装置。封闭脑膜,缝合帽状腱膜、皮下、头皮。穿刺过程中血压、心率等生命体征无异常变化(图2)。

图2. 机器人连接头部标记点,沿着血肿到最大平面和最长轴设计目标和穿刺路径。以及术中血肿和血性脑脊液抽吸量。

图4. 引流管拔管后。

讨论

原发性脑干出血(primary brainstem hemorrhage, PBSH)是指排除了外伤、血管畸形、肿瘤等可溯源继发性因素等自发性脑干出血。在无法溯源的PBSH中、多数伴发高血压病,在国内常称为高血压性脑干出血。此外,PBSH是高血压性脑出血最严重的亚型,占所有高血压性脑出血的6%~10%,最常见部位发生在桥脑[1]。

目前临床上对脑干出血预后的判断基本上认为单侧被盖出血的预后相对良好,而累及双侧的预后最差。不同学者团队对脑干出血的不同类型的提出了多种分型。Russell将脑干血肿分为三型:中央型,背外侧被盖型和被盖基底型[2]。但该分型未能更好地反映血肿量的大小,可供粗略地判断预后。浙大二院神经外科提出的“浙二分型”先根据CT脑干血肿最大截面,将其分为0-3四个类型:0型为第四脑室铸型;1型为单侧型,未过中线;2型为双侧型,但不同时越过脑干两侧3/4分界线;3型的范围更广,同时越过脑干两侧3/4分界线;再根据血肿在脑干背腹侧的相对位置将2、3型进一步分为A(腹侧型)、B(背侧型)、C(中央型)3个亚型[3, 4]。

PBSH患者相对年轻,患者家属通常有较强的救治意愿,PBSH的主流治疗方法是保守治疗,重点是密切监测神经症状,但因内科治疗的总体预后不佳,是否考虑终止医疗干预或采取更为积极的外科治疗是非常困难的选择。近年来一些手术技术--包括显微及内镜开颅血肿清除术、立体定向抽吸术、脑室外引流术已被提议和应用到PBSH的治疗[1]。尽管对发病情况和治疗理念的不同导致国内外对高血压脑出血进行积极手术干预存在一定的争议,但国内外多项针对PBSH的研究结果表明微创手术较保守治疗能获得更好的预后[3, 5]。目前《原发性脑干出血诊治中国神经外科专家共识》认为PBSH的手术指征是:血肿体积≥5mL,GCS ≤ 7分;血肿体积3~5mL,保守至起病72 h以上仍GCS≤5分, 或并发急性脑积水;家属有强烈手术意愿;年龄<65岁,“浙二分型”0、1 型患者的手术获益可能更大[1]。

自20世纪80年代以来,立体定向精确抽吸已被用作治疗脑出血的微创方法[6, 7]。由于具有显著的微侵袭优势,能够有效降低医源性损伤水平,立体定向精确抽吸具有创伤小、手术时间短、术后恢复快等优点,立体定向精准穿刺已成为PBSH治疗的热点[8]。2019年浙大二院神经外科基于立体定向手术计划系统的术前规划,确定最优穿刺路径,抽吸作业点、侧孔方位角及抽吸量,指导术中精准抽吸,术后无需常规使用尿激酶溶血,基本达到直视下清除效果,与保守治疗相比,立体定向手术能够明显改善患者30 d生存率(85.9%比50.0%)和90d清醒率(39.0%比22.1%)[3]。需要指出的是,各种基于简易定位原理的穿刺技术也被应用于脑出血手术中,但能否满足脑干出血的操作精度存在异议,共识建议谨慎应用于PBSH手术治疗中[1]。

针对脑干出血对操作精度的高要求,机器人辅助治疗将是未来完善脑干出血立体定向抽吸术的一种及时、安全、有效的治疗技术。机器人辅助立体定向技术提供3D可视化与多模态图像融合技术帮助医生规划最佳穿刺路径,机械臂可以自由地定位到手术目标精度控制在1mm以内[9]。

浙大二院神经外科自2014年开始探索开展立体定向精准抽吸治疗原发性脑干出血,经过上百台的手术病例的实验,并通过积累和总结经验,提出了相应的脑干出血的“浙二分型”。此次是首次在立体定向机器人辅助下,充分掌握手术指征,准确术前目标定位和轨迹规划,术中正确操作,“定点、定量、有序”抽吸血肿,减轻占位效应、脑水肿以及继发性脑损伤,加快患者恢复。与此同时,浙大二院神经外科将会利用立体定向机器人实现远程手术,利用5G联网的机器人,可以将最好的手术方案和当地机器人最精准的定位结合起来,提高诊疗效率,有望利用远程手术实现更多成功病例。

参考文献

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。