前言

病例展播

病例简介

患者:女性,75岁。

主诉:突发意识障碍3小时入院,入院CT见自发性蛛网膜下腔出血。

影像资料

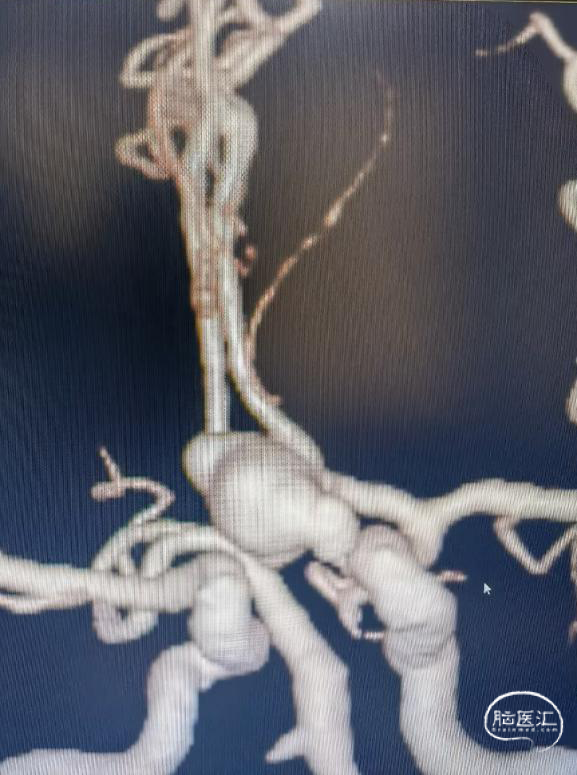

CTA:见前交通动脉瘤,大脑前动脉共干,动脉瘤16*10*9大小,双侧A2均由动脉瘤上发出,右侧A2开口呈180°回旋。

术前造影显示大脑前动脉瘤。

治疗策略

支架辅助动脉瘤栓塞。

术中器械

手术过程

1、常规消毒、铺巾,全麻,穿刺右侧股动脉置入8F短鞘。

2、超滑导丝结合5F多功能导管进入右颈内动脉,在导管支撑下将6F输送导管引入颈内动脉C1远段(鞘管内持续肝素盐水点滴,浓度:肝素50mg/500ml 0.9% NS)。

3、造影确认工作位,0.014" 导丝(0.014 200cm)结合微导管(0.017" 微导管)将通桥银蛇®颅内支持导管引至右侧颈动脉C4段加强支撑,通桥银蛇®颅内支持导管顺利到位。

4、0.014" 导丝(0.014 200cm)结合微导管(0.017" 微导管)进入大脑前交通段。

5、0.014" 导丝(0.014 200cm)将微导管(0.017" 微导管)引至动脉瘤瘤腔,固定微导管。

6、0.014" 导丝(0.014 200cm)将微导管(0.021" 微导管)引至大脑前左干,固定微导管。

沿微导管(0.017" 微导管)填入第一个通桥凤®弹簧圈AEC-12-40-S,成篮,圈填塞一半后,沿0.021" 微导管半释放ENCR402300 (4.0*23mm)支架进行辅助栓塞。

填塞第一个成篮圈:通桥凤®弹簧圈AEC-12-40-S,半释放EP2支架。

沿微导管(0.017" 微导管)继续填塞第一个成篮圈:通桥凤®弹簧圈AEC-12-40-S,成功解脱;填塞第二个通桥凤®弹簧圈AEC-09-30-S,成功解脱后依次填塞弹簧圈。

填塞第七个通桥凤®弹簧圈AEC-04-12-S。

继续填塞第七个通桥凤®弹簧圈AEC-04-12-S,进行收尾,释放EP2支架。

在填塞过程中,通桥凤®弹簧圈能很好的顺应瘤体形态,钻孔能力较强,圈体比较柔软,在填塞过程中几乎不踢管。机械解脱释放比较稳定,一折一拉,即刻解脱。

术后造影:弹簧圈致密填塞。

栓塞后造影:动脉瘤致密填塞。

遂小心撤出微导丝,再次复查造影,显影如前。以血管缝合器缝合右股动脉,常规加压包扎。术毕,全麻清醒如术前,安返病房。

复查造影。

合理的弹簧圈选择是手术成功的先决条件。通桥凤®弹簧圈超柔软的特性,顺应性更好,更容易进入更小的空间,对瘤壁压力更小,顺应瘤体形态,对于不规则动脉瘤、小动脉瘤和破裂动脉瘤安全致密填塞优势显著。

良好的微导管塑形能够提高手术的成功率。恰到好处的塑形,可使微导管到位简单,避免不必要的到位尝试及导丝导管对动脉瘤的过多骚扰,进而缩短手术时间,减少并发症。满意的塑形使栓塞过程中微导管位置稳定,按预定栓塞策略完成治疗,达到满意的栓塞效果。

针对不同大小类型的动脉瘤,应当遵循个体化原则,反复观察其与载瘤动脉的关系,选择合适的技术。

术者简介

杨涛

黔西市人民医院

黔西市人民医院神经外科主任。

中华医学会贵州省神经外科分会青年委员。

西南三省一市脑血管专业委员会常委。

贵州省第一届神经介入专业委员会委员。

承办全省会议一次,全市学术会议两次,主持省级科研课题一项,发表国家级学术论文8篇 。

擅长领域为:独立完成神经外科颅内、脊髓病变手术,如脑膜瘤、胶质瘤、听神经瘤、血管母细胞瘤、海绵状血管瘤、畸胎瘤、室管膜瘤、神经鞘瘤、颅内动脉瘤夹闭术及颅内动静脉畸形切除手术,如血管狭窄支架形成术、颅内动静脉取栓术、动脉瘤弹簧圈栓塞术等。

刘亚军

黔西市人民医院

神经外科副主任,主治医师。

2004年毕业于贵阳中医学院中西医结合专业,2013年至贵州医科大学神经外科进修学习,2021年至重庆医科大学第三附属医院神经疾病中心进修学习。

擅长领域:颅内血肿清除术、开放性颅脑损伤手术、颅骨修补术、大脑凸面肿瘤切除术及神经介入手术,如:脑血管造影术、急性脑梗塞的介入取栓术、动脉瘤介入栓塞术、脑动静脉畸形介入栓塞术、缺血支架植入术等。

本内容仅供医学专业人士作线上专业交流

本内容不向非医学专业人士开放,敬请理解

讲课内容仅代表专家个人观点,非通桥医疗推广产品

点击上方二维码

查看更多“介入”内容

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。