桡动脉直径、无TRA专用介入耗材设备和特殊血管成角是限制TRA在神经介入应用的主要因素

本期为大家特别分享:山东大学齐鲁医院王东海教授的精彩会议内容,欢迎大家阅读和分享!

*本文来源于会议,为方便读者阅读,仅做简要整理

会议内容

TRA背景与解剖基础

背景介绍

经股动脉路径(TFA)是神经介入传统方式,但存在一些缺点:

1. 会阴部备皮,增加患者不适感

2. 术后患者需卧床制动24小时,增加下肢血栓形成风险

3. 并发症(穿刺点出血、腹膜后血肿、假性动脉瘤、动静脉瘘)

4. 增加住院天数,增加费用

桡动脉入路简介

1. 1989年,Campeau描述了经桡动脉路径(TRA)完成冠脉造影的可行性

2. 1993年,Keimneij公布了TRA冠脉支架置入术的临床数据

3. 我国在2007年成为首个TRA经皮冠状动脉介入治疗(PCI)数量超过经股动脉的国家

4. TRA与经股动脉途径(TFA)的比较优势

· 穿刺部位血管并发症明显减少

· 患者痛苦小

· 住院时间短

· 下床活动早

神经介入较少采用TRA的原因

1. 脑血管与冠脉方向的区别

2. 传统神经介入多采用经股动脉,导致对经桡动脉途径经3. 验缺乏,进而对相关并发症及处理缺乏经验

4. 对经桡动脉行神经介入困难程度过分担心

5. 桡动脉路径较细,大直径导管难以进入,给治疗造成不便

6. 目前没有经桡动脉行神经介入的合适的导管系统

解剖及路径

1. (右侧)桡动脉-肱动脉-腋动脉-锁骨下动脉-头臂干-主动脉弓

2. 尺动脉与桡动脉末端共同构成掌浅弓(>80%存在)和掌深弓(>90%存在)

3. 桡动脉直径:右侧2.38 ± 0.56 mm,左侧2.38 ± 0.47 mm

患者的筛选

改良Allen试验:可以评估侧支循环开放情况,但没有确凿证据表明可以预测或有效降低手缺血发生率

TRA穿刺技巧及并发症

TRA穿刺技巧

1. 穿刺点不要过于靠近远端,也不要过于靠近近心端

2. 穿刺点:一般选择在桡骨茎突近端1cm处。因为该部位RA的走行较直且相对表浅,穿刺更易成功

3. 理想穿刺点应选择在RA走行较直且搏动明显的部位

4. 用“两步法”给予局麻药物:第一步,穿刺前皮下少量注射麻药;第二步,穿刺成功后在鞘管置入前再补充一定剂量的麻药

5. 在注射麻药时进针不宜过深,以免损伤RA

6. 患者腕部垫高,保持腕关节处于过伸状态

7. 进针角度一般为30°~45°

8. 轻柔送入导丝,避免生硬粗暴

9. 避免反复穿刺

桡动脉穿刺常见并发症·原因·对策

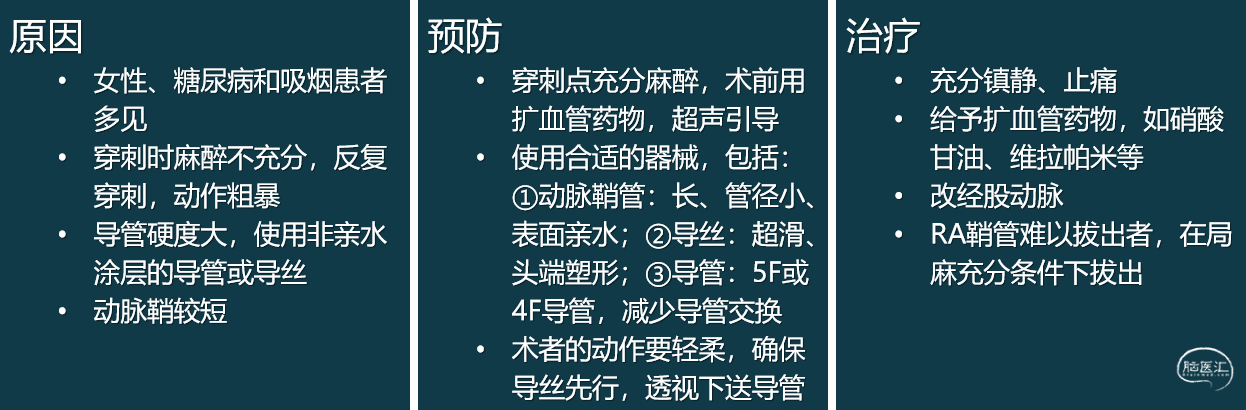

RA痉挛:

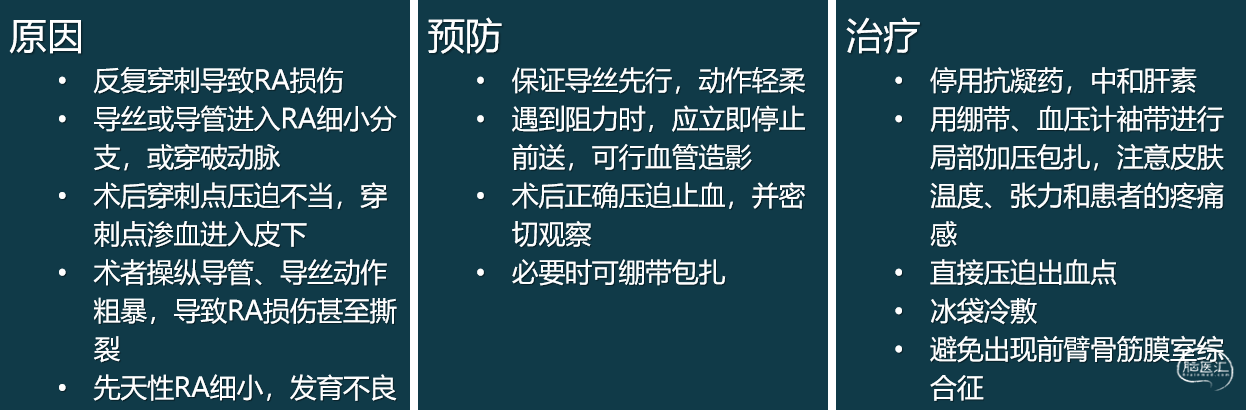

前臂血肿:

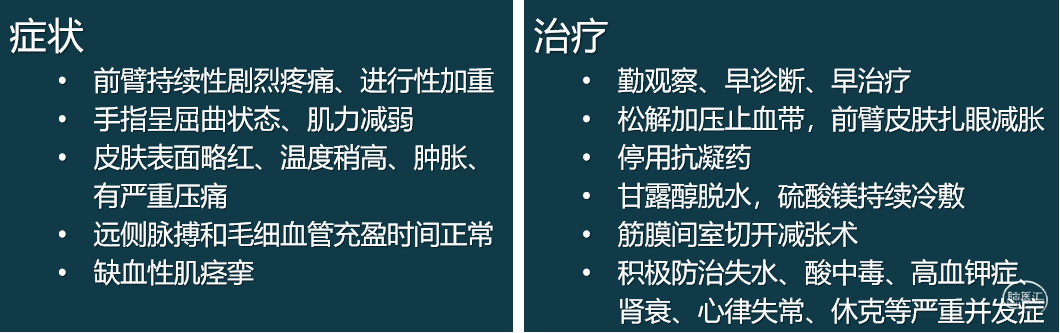

前臂骨筋膜室综合征:

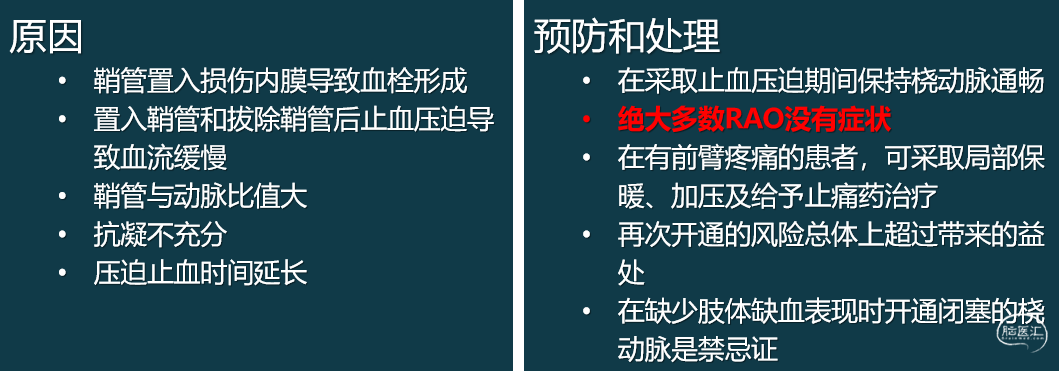

桡动脉闭塞(RAO):

导管操作

1. 造影首选使用Simmons 2导管和泥鳅导丝

2. 治疗需行导管交换,常见以下四种方法:

· 前循环病变:将260mm长交换导丝置于病变侧的颈外动脉内,然后交换导管;

· 左侧椎动脉:将260mm长交换导丝置于左侧椎动脉内,然后交换导管;

· 右侧椎动脉:可直接利用泥鳅导丝配合导管进入;

· 如无需全脑动脉造影,则可将125cm Simmon-3导管置于导引导管内,然后直接泥鳅导丝配合下同轴技术进入目标血管。

TRA病例应用

本组病例(2021年1月-12月)

N=72,男40例,女32例;

Guiding Catheter:Navien、DA、Tracline®等

· 桡动脉穿刺未成功1例

· 右侧颈内动脉通路建立未成功2例

原因:右侧锁骨下动脉与右侧颈总动脉呈锐角转折

· 6F 中间导管术中弯折2例

原因:右侧锁骨下动脉与左侧颈总动脉呈锐角转折

· 高位桡动脉解剖变异1例

· 无穿刺点和通路相关并发症

高位桡动脉变异

· 0.032泥鳅导丝和125多功能单弯导管正常通过

· 6F中间导管阻力大,无法通过

· 手推造影见高位桡动脉纤细

· 路途下经交通支进入肱动脉继续完成手术

· 所有操作均在透视下的必要性

· 桡动脉起自腋动脉,较粗大

· 桡动脉起自腋动脉,在肘关节处与尺动脉、肱动脉有交通支

· 腋动脉发出细小的桡动脉,但在肘关节处与尺动脉、肱动脉有较粗大的交通支

· 正常解剖

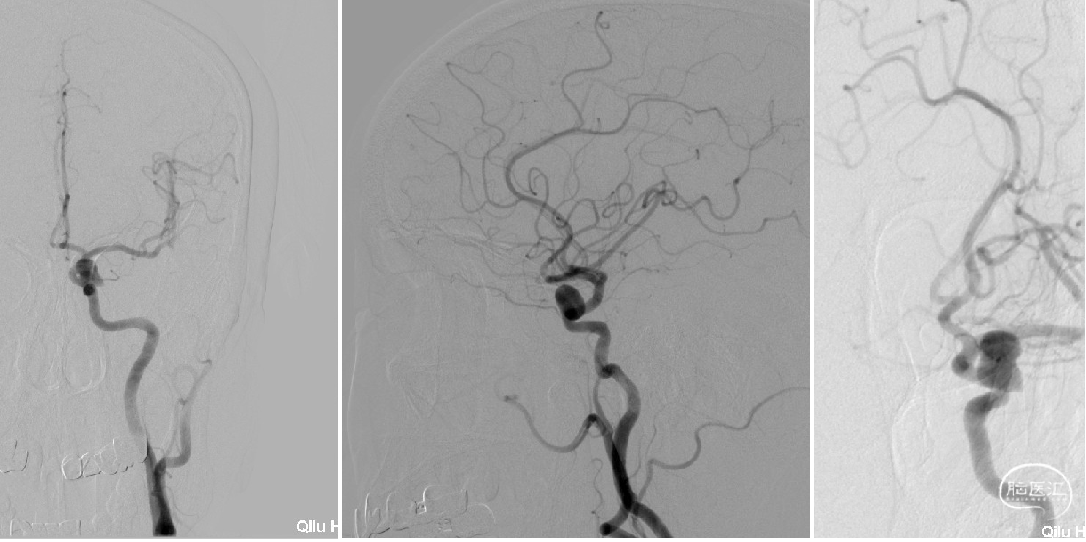

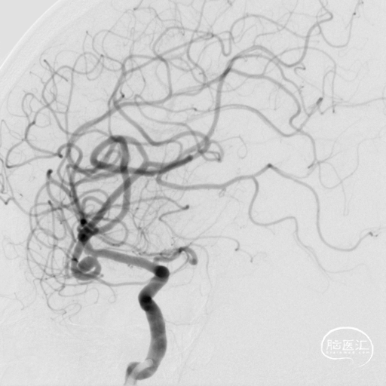

Case-1: L-CCA床突段宽颈未破裂AN支架辅助栓塞术

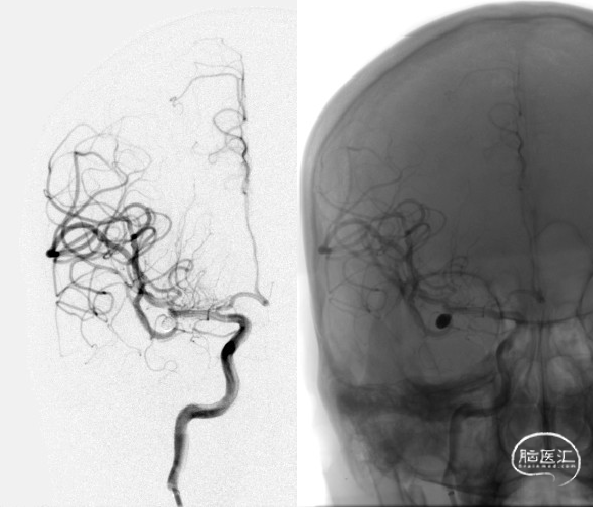

影像资料

260cm加硬泥鳅导丝引导中间导管无法到位—simmon导管进入左侧CCA,采取260cm泥鳅导丝交换中间导管到位未果

125cm单弯塑形Simmon-3,同轴引导

3D融合重建:支架贴壁良好

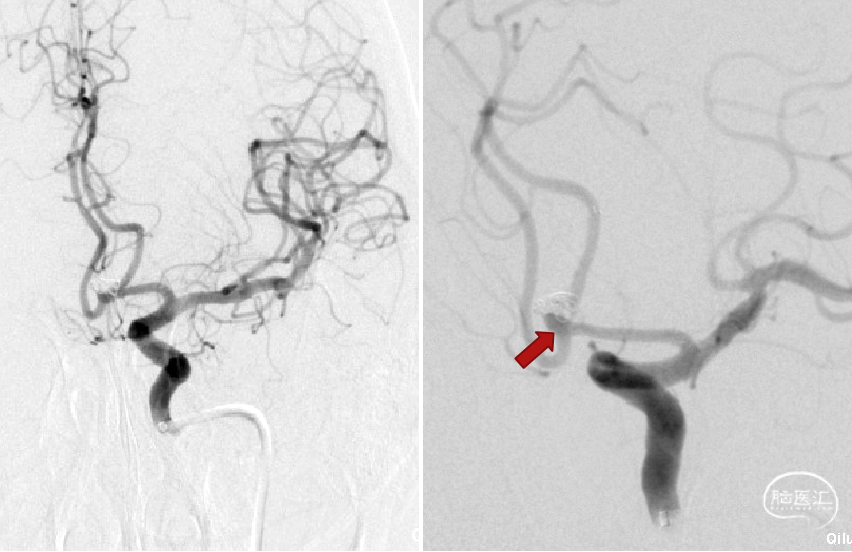

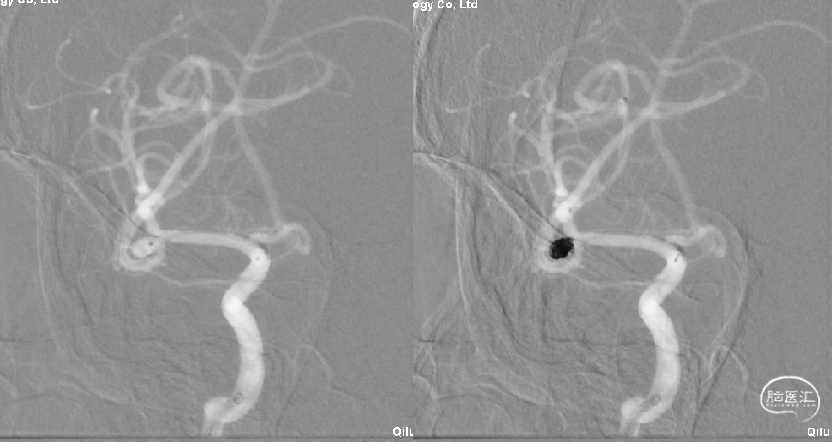

Case-2:左侧前交通复发宽颈动脉瘤Y型支架辅助栓塞术

箭头所示为第一次放弹簧圈的位置

经右侧桡动脉途径入牛弓中间导管轻松到位

125cm多功能管与中间导管同轴进入无名动脉猪尾状泥鳅引导导管进入牛弓左侧CCA

同轴技术中间导管到达岩谷段,撤出泥鳅导丝及多功能造影管

Rebar-18穿网孔至对侧A2

SL4*20支架导入目标血管

SL支架Y型辅助微弹簧圈栓塞复发AN

栓塞后造影

Case-3:经桡动脉右侧MCA-An支架辅助栓塞术

把输送系统输送到位的情况

支架导管、栓塞导管到位-EMB

最终栓塞结果

Case-4: 经右侧桡动脉双侧V-4段动脉瘤栓塞

🧡点击下图跳转查看详细内容

Case-5: 前交通动脉瘤WEB置入术

🧡点击下图跳转查看详细内容

Case-6: 右侧椎动脉V4段夹层动脉瘤Lattice置入术

🧡点击下图跳转查看详细内容

TRA应用优势

总结和展望

1. TRA应该成为神经介入医生的必备技能

2. 与文献报道相似,本组病例较TFA有较小的穿刺并发症率和较短的术后卧床、住院时间

3. 桡动脉直径、无TRA专用介入耗材设备和特殊血管成角是限制TRA在神经介入应用的主要因素

4. 新型国产通路导管有望成为更适宜的新选择

5. 牛弓和Ⅲ型弓的R-VA/ICA和L-ICA,左桡动脉至L-VA

6. 入路选择、不必强求、适合为宜、灵活转换

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。