提示

前言

浙大二院神经外科脑血管病亚专科由张建民主任牵头组建,现由王林主任和祝向东主任具体负责脑血管外科,许璟主任和虞军主任具体负责脑血管(神经)介入。是科室的最主要亚专科之一。经过二十余年的发展,积累了丰富的经验,取得了丰硕成果。从406期开始第二轮系列报道科室脑血管病亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

患者为女性,52岁,因“头晕头痛5小时余”入院。

患者5小时前在家里做家务时突然感到剧烈头痛,伴有恶心,无意识不清,无肢体抽搐,无视物重影,休息后无明显缓解遂急诊送往当地医院检查,头颅CT提示“蛛网膜下腔出血”,进一步头颅CTA检查提示“颅内动脉瘤”。当地行气管插管。为进一步诊治转来我院。

入院查体:生命体征平稳,气管插管及镇静状态,双瞳孔等大等圆,直径3mm,光反射灵敏,口角无歪斜,颈抵抗阳性。肌张力无亢进。四肢感觉和肌力检查不能配合,双侧病理征阴性。

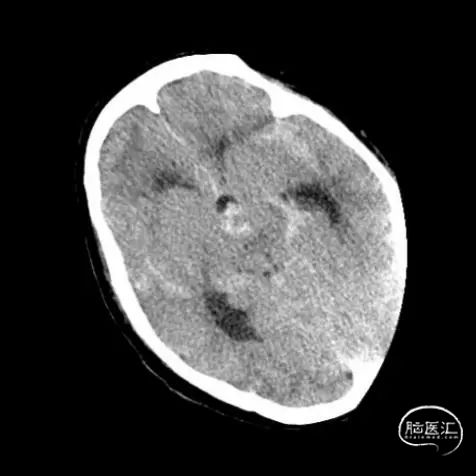

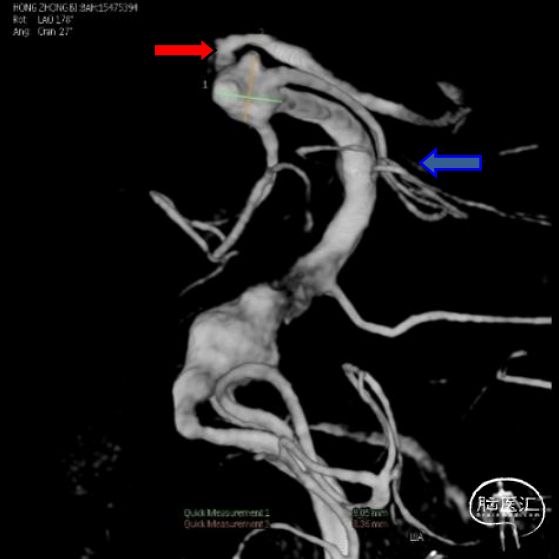

复查头颅CT提示广泛蛛网膜下腔出血,脑室扩张。基底动脉远端扩张请结合临床。急诊CTA提示:基底动脉两枚动脉瘤(图1)。

A

B

C

D

诊治经过

入院后立即行脑血管造影提示椎基底冗长扩张(基底动脉脑桥部分最宽处约5.2mm),伴有基底动脉多发动脉瘤,基底动脉尖动脉瘤(最大径约8mm)伴子囊和基底动脉下段动脉瘤(最大径约11mm)(图2)。

A

B

C

D

E

A

B

C

D

图3. 双侧颈总动脉造影:A和B为右侧颈总动脉造影提示颈内动脉颅内段迂曲,后交通动脉开放;C和D为左侧颈总动脉造影也可见颈内动脉迂曲,后交通动脉开放供应同侧大脑后动脉。

A

B

C

D

E

F

G

H

图4. 基底动脉尖动脉瘤支架辅助栓塞。A和B为headway21微导管超选到位录像;C和D为enchlon10微导管超选到达动脉瘤内并朝向动脉瘤子囊的造影图像;E和F为第一个成栏圈完成并完全释放LVIS支架后造影确认微导管朝向动脉瘤子囊的造影图像;G和H为完成基底动脉尖动脉瘤栓塞后的造影图像。I为LVIS支架按摩影像。

A

B

C

D

E

图5. A和B为LVIS支架半释放,enchlon10微导管到位行弹簧圈填塞;C、D和E为完成支架辅助弹簧圈栓塞以及对侧椎动脉V4段远端血管闭塞的影像。

A

B

C

图6. A为患者术后1天CT平扫;B为患者术后5天CT平扫;C为患者术后5天DWI影像,可见大脑皮层、小脑、脑干散在新发梗塞灶。

讨论

椎基底冗长扩张(vertebrobasilar dolichoectasia,VBD)是一类比较少见的脑血管病,约占脑卒中患者的7%-18%,在普通人群中约占1%-4%[1]。其典型影像表现为椎基底动脉扩张、延长以及迂曲,其病因尚不明确可能和高血压、胶原血管病等等有关。目前大多数学者认为该疾病的发病机制是由于血管壁的结缔组织内基质金属蛋白酶和抗蛋白酶之间的平衡失调以及异常的血管重建导致[2,3]。病理上VBD常常表现为血管壁内出血和血栓形成循环交替出现。VBD的自然病史差异很大,患者可能表现为长期稳定,然后突然快速进展出现脑干压迫、神经压迫、脑积水、颅内出血从而导致病人死亡。有研究报道进展型VBD 5年死亡率超过30%,疾病诊断时无明显症状相对预后较好[4]。Smoker等学者将患者的CTA表现将患者分为轻、中、重度[5,6]。轻度VBD患者预后较好,中、重度VBD患者病情容易进展,预后相对较差[7]。

对于轻度VBD患者外科干预(无论是血管内治疗还是手术)并未表现出优势,围手术期并发症远高于随访观察。对于表现为缺血性卒中的患者,抗血小板治疗目前认为是有益的。对于中、重度VBD患者血管内治疗具有一定的价值,尤其对于伴有大型动脉瘤或者高出血风险的患者。血管内治疗的目标是改善椎基底动脉血流、降低动脉瘤破裂风险和减轻脑干或颅神经压迫症状,但是治疗方案需要个体化考虑。

该患者在发病前并无症状,发表后为典型的动脉瘤性蛛网膜下腔出血的表现,剧烈头痛,CT平扫表现为广泛蛛网膜下腔出血和脑积水。CTA提示椎基底冗长扩张伴有动脉瘤。VBD患者伴有动脉瘤破裂常常分为两种,一种是囊状动脉瘤破裂,治疗方式与其他部位囊状破裂动脉瘤类似;另一种是梭形动脉瘤,大的梭形动脉瘤处理相对困难。有文献报道多个编织支架重叠的方法能够改善患者预后[8]。对于出现脑干压迫症状的患者血管内治疗效果欠佳,近一半的患者死亡[9]。此患者有两个动脉瘤,基底动脉尖动脉瘤更接近囊状动脉瘤,而基底动脉下段动脉瘤为大型梭形动脉瘤。对于基底动脉尖动脉瘤我们采取常规的动脉瘤栓塞策略,弹簧圈填塞集中在动脉瘤囊内,尤其是动脉瘤子囊的填塞。对于基底动脉下段动脉瘤我们采取大尺寸弹簧圈在梭形动脉瘤内均匀分布,使用大尺寸的LVIS支架尽可能使其与基底动脉能够较好贴壁从而能够促进血管壁的重建。对于弹簧圈结合支架治疗的方法有脑干穿支血管闭塞风险。近期有学者使用高分辨CTA对VBD患者进行分析,发现基底动脉扩张明显处的脑干穿支血管消失,而由其上、下方的血管通过软膜血管吻合提供代偿性血流[10]。因此在基底动脉明显扩张甚至形成梭形动脉瘤处使用弹簧圈疏松填塞是相对安全的,从此患者术后的神经功能以及CT和DWI结果得到了验证。此外进一步闭塞一侧椎动脉促使动脉瘤内血栓形成提高血管壁重建的可能[11]。

结论

VBD是一种特殊类型且比较少见的脑血管病,轻度患者自然史较好,而中重度患者预后不良,对于症状较重且高出血风险患者比如伴有明显的动脉瘤可以采取血管内治疗。治疗的方法需要个体化设计,多个编织支架结合弹簧圈栓塞是比较常用的方法,如果患者后交通动脉发达可以考虑闭塞椎动脉达到改善症状的目的。

参考文献

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。