提示

前言

浙大二院神经外科脑血管病亚专科由张建民主任牵头组建,现由王林主任和祝向东主任具体负责脑血管外科,许璟主任和虞军主任具体负责脑血管(神经)介入。是科室的最主要亚专科之一。经过二十余年的发展,积累了丰富的经验,取得了丰硕成果。从406期开始第二轮系列报道科室脑血管病亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

患者,70岁女性,因“左侧耳鸣2月”入院。

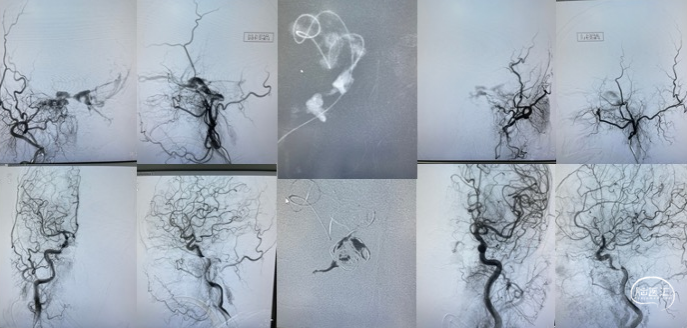

患者入院2月前无明显诱因下出现左侧耳鸣,呈吹风样,持续性,节律与脉搏一致,无明显加重缓解因素,声音与头位或体位无关,无头痛头晕,无恶心呕吐,当时就诊当地医院对症处理,无好转。入院1天前就诊于当地医院查MRA(图1)及脑血管造影(图2)提示“左侧颈外动脉造影见咽升动脉供血通过岩上窦、海绵间窦向双侧颈内动脉引流的动静脉瘘。左侧椎动脉造影显示左侧椎动脉开口无狭窄,椎动脉硬膜支供血向同侧椎旁静脉引流的瘘形成”,现为进一步治疗来院。

既往高血压病史10余年。查体:神经系统未见明显阳性体征。

诊治经过

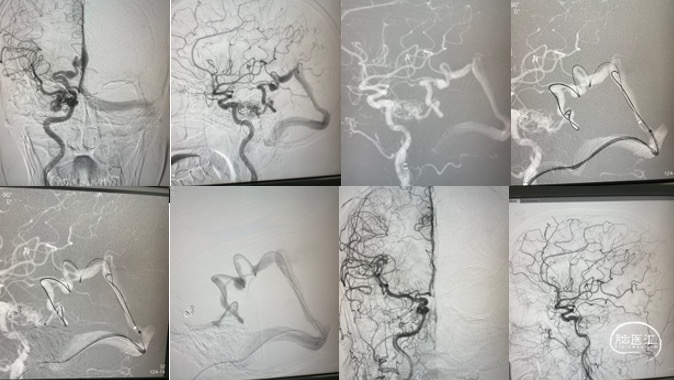

根据病史及当地医院辅助检查,诊断后颅窝硬脑膜动静脉瘘明确。分析当地医院MRA及血管造影结果,大致可判断该患者瘘口位于左侧舌下神经管或髁前汇区。详细读片可见左侧颈外动脉造影及椎动脉造影所示引流模式相同。入院后完善脑血管造影检查,并应用双容积影像后处理技术进行三维重建(图3)。便于进一步分析血管构筑,制定手术策略。

根据患者术前血管造影表现,该例病例确诊为左侧舌下神经管区硬脑膜动静脉瘘。分析其血管构筑特点:供血动脉为颈外动脉咽升动脉分支,椎动脉脑膜支,瘘口位于左侧舌下神经管区,经岩下窦向同侧海绵窦-海绵间窦-对侧海绵窦引流,并经髁前静脉向椎旁及椎管内静脉引流。患者有显著的搏动性耳鸣症状,且引流静脉具有出血风险,手术指征存在。笔者所在的中心既往诊疗的病例表明,舌下神经管的引流模式多种多样,但多数可见髁前静脉向岩下窦汇合。该患者亦有此静脉引流通道(图3黄色箭头所示),因此介入栓塞的路径上可考虑经要岩下窦-髁静脉路径。

术中将导引导管置于左侧颈内静脉,并引导至左侧岩下窦,Echelon-10微导管经由髁静脉超选至瘘口处。微导管到位后再次进行双容积三维后处理,验证微导管到位位置为术前所判断的瘘口处(图4),随后在瘘口放置一枚弹簧圈,并在阴性路图下注入Onyx胶0.8ml(图5)。复查造影见瘘口完全栓塞,异常引流彻底消除(图6)。

栓塞术后即刻CT未见颅内出血或Onyx胶异位栓塞。麻醉复苏后患者诉耳鸣消失,未诉其他不适,查体无新发神经系统体征。术后第二日,复查CT未见异常(图7),患者顺利出院。

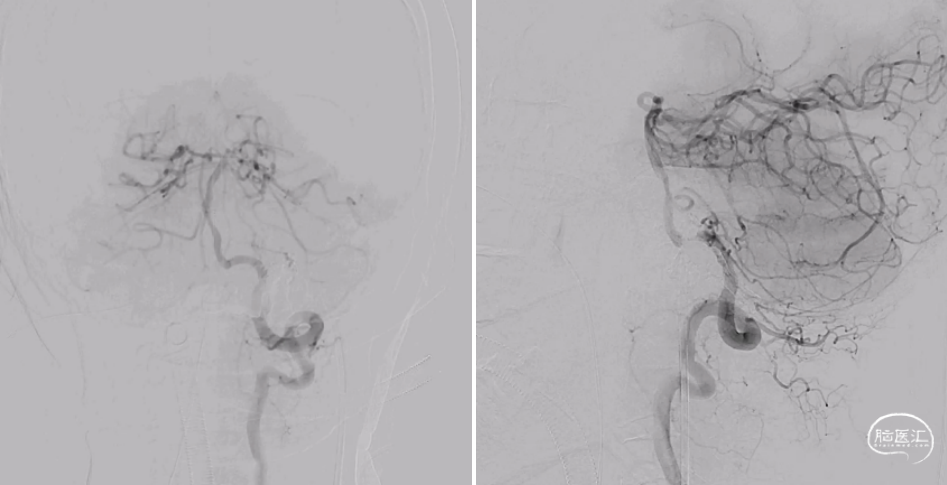

患者术后半年于当地医院复查血管造影,提示瘘口完全栓塞,未见复发(图8)。

图8. 术后半年复查脑血管造影。

讨论

硬脑膜动静脉瘘(Dural arteriovenous fistular, dAVF)是临床上少见的一类颅内血管畸形,本质是一种发生在硬脑膜的动静脉直接分流[1,2]。与脑血管畸形(AVM)不同的是,硬脑膜动静脉瘘没有畸形血管巢[3]。其中颅底dAVF发生率较高,依据瘘口的位置,通常将dAVF分为前颅底、海绵窦区、侧窦区、边缘窦区、矢状窦区以及天幕区dAVF等[2,4,5]。

本例患者瘘口位于左侧舌下神经管区,该部位dAVF的介入栓塞目前仅局限于少量的病案系列报道。舌下神经管区dAVF(hypoglossal canal dAVF, HCdAVF)是一种罕见的涉及髁前静脉丛(ACC)和/或髁前静脉(ACV)亚型,仅占颅内所有dAVF的3.6-4.2%[6,7]。由于定位的特殊性,HCdAVF常与眶区、后颅窝硬膜静脉窦、椎内外静脉系统等复杂静脉连接。这种复杂的静脉连接直接导致了多形态的临床症状,除搏动性耳鸣外,舌下神经管区的dAVF可有其他类型的临床表现,诸如头痛、球结膜水肿、舌下神经痛等。患者的临床症状通常与引流静脉的血流动力学相关[8,9]。据此,Spittau等研究者根据引流静脉的不同将HCdAVF分为三型:1型主要顺行静脉引流至颈内静脉和/或椎静脉丛,伴或不伴横窦、乙状窦、下岩窦或海绵窦回流,常以耳鸣为常见症状;2型以海绵状窦和/或眶静脉逆行引流为主,伴或不伴颈内静脉和/或椎静脉丛逆行引流或皮质静脉回流,以视觉系统症状为主要表现;3型主要引流至小脑软膜或髓周静脉,典型表现为出血或者脊髓病变[10]。

dAVF的治疗无外乎手术切除瘘口、血管内栓塞以及放射治疗三种。显微外科手术是治疗dAVF的传统方式,术中瘘口显露和出血控制是手术的核心,而根治性切除瘘口的关键则是离断瘘口所有引流静脉,这与根治性栓塞的理念并无二致。一般来说,dAVF瘘口通常位于颅底,或邻近重要的静脉窦,并且伴有大量异常扩张的皮层静脉和高压的引流静脉,因此术中瘘口暴露困难和潜在难以控制的出血,是开颅手术最大的风险[11]。而舌下神经管或髁前汇dAVF瘘口位置虽然固定,但瘘口位于后颅窝深部,手术暴露瘘口困难,且术中出血常难以控制,因此这一部位dAVF的治疗通常不考虑手术切除。随着现代数字剪影血管造影技术的进展,神经介入材料的的发展,尤其是Onyx时代的到来,经血管内途径治疗以往认为的难治性dAVF获得了突飞猛进的进展[12]。文献报道,经静脉途径栓塞dAVF已经日益成为dAVF血管内治疗的一线治疗方案。然而,复杂多变的引流模式和静脉连接使得HCdAVF的治疗策略具有挑战性,特别是经静脉栓塞(TVE)。

介入治疗地成功实施非常依赖于影像技术。以往的三维数字减影血管造影(3D-DSA)为许多治疗方式的成功结果,它为外科医生在手术前和可治愈的靶血管关键点提供了不受角度限制视图[13]。对于HCdAVF而言,当仅有髁前静脉引流时,供血和引流较为单一的情况下,识别瘘口和选择栓塞途径对于有经验的神经介入医生而言,并无太大难度。但当瘘口流量较大,供血和引流复杂时,传统的多角度二维造影,乃至三维造影都无法很好地识别瘘口。本病例即属于复杂HCdAVF,传统的3D-DSA很难清晰的构建我们所需要的解剖细节。因此,我们在术前术中均采用了双容积影像后处理技术来获得全程的影像指导下精准栓塞治疗。该方法首先对采集到的任意两个数据体分别进行重建,然后再进行融合。多容积重建技术可以最大限度地减少伪影,并在颅内治疗方式中显示更高水平的细节[14,15]。实践结果表明,多容积重建三维后处理影像技术的实施,可以帮助神经介入医生在术前做好手术规划,选择合适的路径;在术中验证导管到位的准确性,指导精准栓塞;在术后验证术前的判断,进一步加深对影像解剖尤其是影像病理解剖的认识。本例患者在双容积影像后处理技术指导下,看似极其复杂的HCdAVF,最终仅使用一个圈一支胶就完全栓塞瘘口,将手术耗材费降至最低程度,临床效果最佳而手术风险最低。

术者总结了本中心有关舌下神经管dAVF的手术经验。众所周知,静脉路径是目前dAVF介入治疗的黄金通路和热门话题。本中心自开展静脉通路治疗治疗dAVF以来,一直大力拓展静脉通路在各部位dAVF中的应用。其中舌下神经管区的静脉路径可采用:经髁静脉路径、经斜坡静脉路径、经小脑皮层引流途径以及经面静脉-海绵窦途径等(图9)。静脉路径的选择基于dAVF的引流模式以及术者对引流静脉的认知程度和超选经验。本中心对dAVF路径的选择以及栓塞策略的制定通常根据以下三个原则:1.“所见即所得”,尽可能采用造影上可见的静脉引流通路;2.“一个圈一支胶的精准栓塞”,通过影像后处理技术,尤其是双容积影像后处理技术在术前分析血管构筑时精准判断瘘口,从而术中尽可能做到精准栓塞。虽然单纯弹簧圈栓塞比液体栓塞剂更可控,但并非在所有病例中均能顺利完成,而且单纯弹簧圈栓塞会增加手术费用及时长,通过在不同病例中实施“一个圈一支胶”的钢筋混凝土技术,我们发现在合适的病例中,这一技术可以大大降低dAVF介入治疗的费用,缩短手术时长,同时并不造成风险增加;3.“适度栓塞”,液体栓塞剂的不可控性使得多数临床医生担心过度栓塞和异位栓塞所造成的严重并发症。然而,笔者认为,通过一枚弹簧圈作为“钢筋”,可以将Onyx(混凝土)固定在可控的范围内。重要的是,术中需要把控好注胶的速度,在不追求过度栓塞的前提下,多数dAVF都可以做到安全有效的完全栓塞。

结论

舌下神经管区硬脑膜动静脉瘘是所有硬脑膜动静脉瘘中占比较低的一个亚型。经静脉途径栓塞治疗是这一部位dAVF安全有效的治疗方法。术前、术中经双容积影像后处理技术指导可以大大提高栓塞的精准性,安全性和有效性。

(特别感谢:绍兴市中心医院神经外科血管介入团队转诊本病例,并提供相关的临床和影像资料。)

参考文献

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。