涂通今教授(1914.09-2023.04.03),传奇的红军博士,开国少将,第四军医大学第一附属医院(今空军军医大学西京医院)神经外科的创始人,新中国神经外科的开拓者和奠基人之一,曾历任第四军医大学副校长/校长、总后勤部卫生部副部长、军事医学科学院院长等职务,是当之无愧的中华神经外科“一代宗师”。

明势笃行、开拓争先。从农村放牛娃,到共和国将军,涂通今教授完成了自己的信仰轨迹;从普通红军看护,到新中国神经外科创始人,涂通今教授成就了自己乃至更多中华神外同仁的事业历程。时值涂通今教授诞辰109年之际,我们承其遗志,扬其精神,不忘初心,砥砺前行。

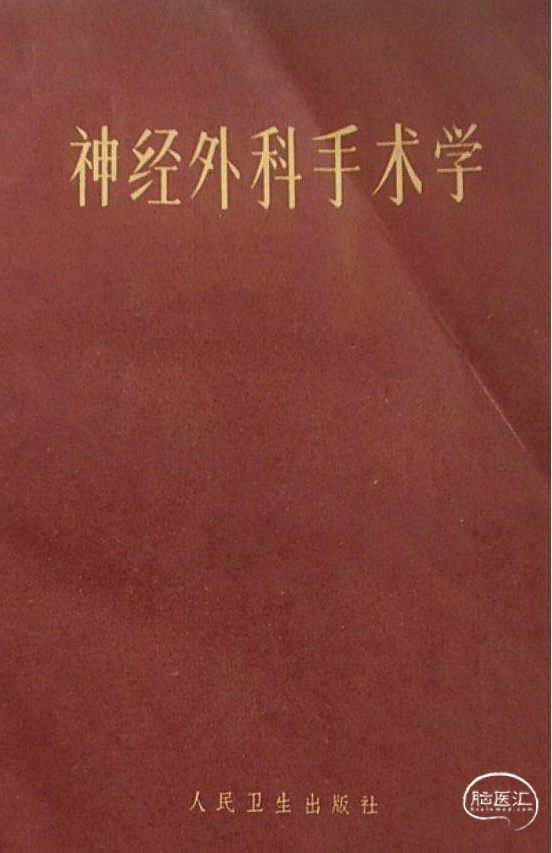

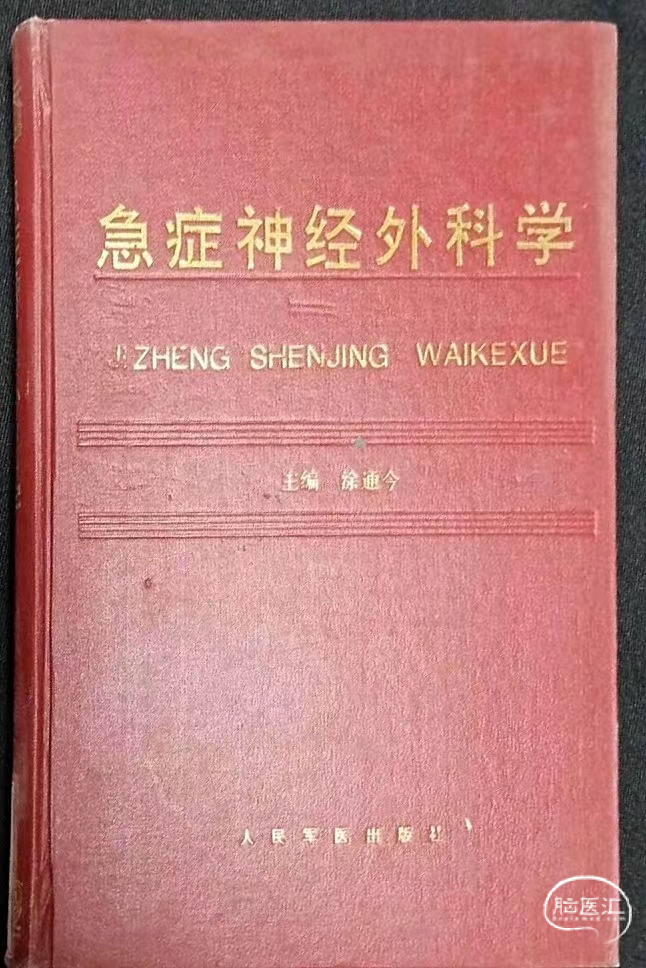

1962年翻译出版了苏联《神经外科手术学》;1963年主译出版苏联《神经外科手术学》,后又编审了《实用神经外科学》等;1984年主持翻译苏联《血管内神经外科学》,引进了脑血管疾病治疗新技术;1995年主编了《急症神经外科学》;还曾担任《中国医学百科全书》和《新中国预防医学历史经验》的副主编。

选择革命,却被医学选择

1914年9月,涂通今教授降生在福建省长汀县涂坊镇涂坊村一个贫苦的农村家庭。其祖父是清末贡生,以开办私塾为生,涂教授一出生,祖父便根据《三字经》习诸史,为他冠以“习史”的名(后在长征途中,自己改名为通今)。其父是目不识丁的普通村民,因为家贫,涂教授在父母的拼命支撑和同族祖宗“裔资谷”的资助下,读了5年私塾,10岁便从私塾考上乡里的高小。

1928年,适逢大旱,涂通今教授的父亲被军阀抓去当挑夫,涂教授不得不因此辍学回家。此后,放牛、耕田,就成了涂教授的日常生活。

1929年,毛泽东和朱德在涂坊镇召开6000余人的军民大会,号召乡亲们“打土豪分田地,用革命武装粉碎反革命武装”。当时,15岁的涂通今教授挤进人群,第一次聆听了毛泽东关于革命的一场演讲,这让盼着“耕者有其田”的涂教授,看到了革命的美好愿景。从此,加入红军的种子在涂教授心里播下。

中国工农红军卫生学校第二期毕业生合影(右一为涂通今)

跨越了二万五千里长征,却跨不过身为医者的那道“坎”

1933年7月,涂通今教授从中国工农红军卫生学校毕业后,成为了红3师8团(后与红12军合并为红9军团)军医。1934年9月30日,红9军团从福建省长汀县钟屋村出发,开始了举世闻名的二万五千里长征,涂通今作为随队军医随军出征。

长征路上,既有敌人的围追堵截,也有极端恶劣的自然环境,更有时局之艰,各方面的因素相互交织,让本就缺医少药、经常饥寒交迫的红军战士举步维艰。作为珍稀的医务人员,涂通今教授不仅要对抗敌人、保存自己,更要照料伤员。血战湘江时,涂教授穿梭在炮火中,将药箱举过头顶蹚过齐胸的河流;在第一次抢渡赤水时,他一脚踏空滑下悬崖,幸被一棵树接住,得以死里逃生。

日常行军中,再苦再累,涂通今教授和卫生人员的工作也不能有丝毫懈怠。每到一地,涂教授必须检查、督促部队的卫生防病工作,他首先选择一块比较干燥的山坡,搭起帐篷支上炉灶,捡来干牛粪点上火,消毒医疗器材,给病人看病、换药,包括给伤病员烫脚、开饭,再准备第二天的行军事宜,往往忙完,已是最后一个躺下休息的人。

行军途中,没有救治条件,也没有药品,涂通今教授只能用门板代替手术台,剪刀代替手术刀,撕碎布条代替绷带,尽量挽救生命,但仍有不少红军战士由于没有得到手术和输血、输液的机会,永失生机。

涂通今教授的小儿子涂西华回忆父亲谈及这段经历时说:“他见过太多的生死,却还是很难冷静面对死亡,那些因伤情过重、无法救治而倒在他怀里的战友,一直是他心里的坎。”

不断深造,成新中国第一批留苏生

组建全军首个神经外科,成“桃李布三军”的宗师

创新领跑——制定颅脑损伤分类法

国内首创多种术式——开创我国神经外科新局面

1958年,涂通今教授开展的我国第一例“小脑桥脑角胆脂瘤手术”告捷,继而又在临床中相继开展了“经小脑幕上入路切除晚期听神经瘤”(1961年)、“在延脑实行三叉神经脊髓束切断术以治疗三叉神经痛”(1961年)、“采用改良的Dandy’s中线入路切除第三脑室后部脑瘤”(1963年)等属当时国内首创成功的手术方法。这些创新的手术方法填补了国内空白,开创了我国神经外科的新局面,也让我国医疗水平逐渐走向国际先进水平。

著书立说、开学办班,打造神经外科人才培养摇篮

1962年,涂通今教授主译、张天锡教授审校的苏联《神经外科手术学》出版,成了我国神经外科学习和借鉴的重要读本;1973年,涂教授和段国升教授、曾广义教授编审了我国第一本自编的神经外科参考书——《实用神经外科学》;1986年,涂通今教授在王忠诚院士牵头组建的“中华医学会神经外科学分会”,担任第一届名誉主任委员,该分会统一了全国神经外科病例和疾病诊断标准,促成了我国神经外科网络的形成,建立了神经外科学术阵地。除此之外,涂教授还协助国家卫生部老部长钱信忠教授完成了《中国医学百科全书》、《新中国预防医学历史经验》两部巨著的编写工作。1995年,涂通今教授又主编出版了《急症神经外科学》,并获得军队科技进步二等奖。

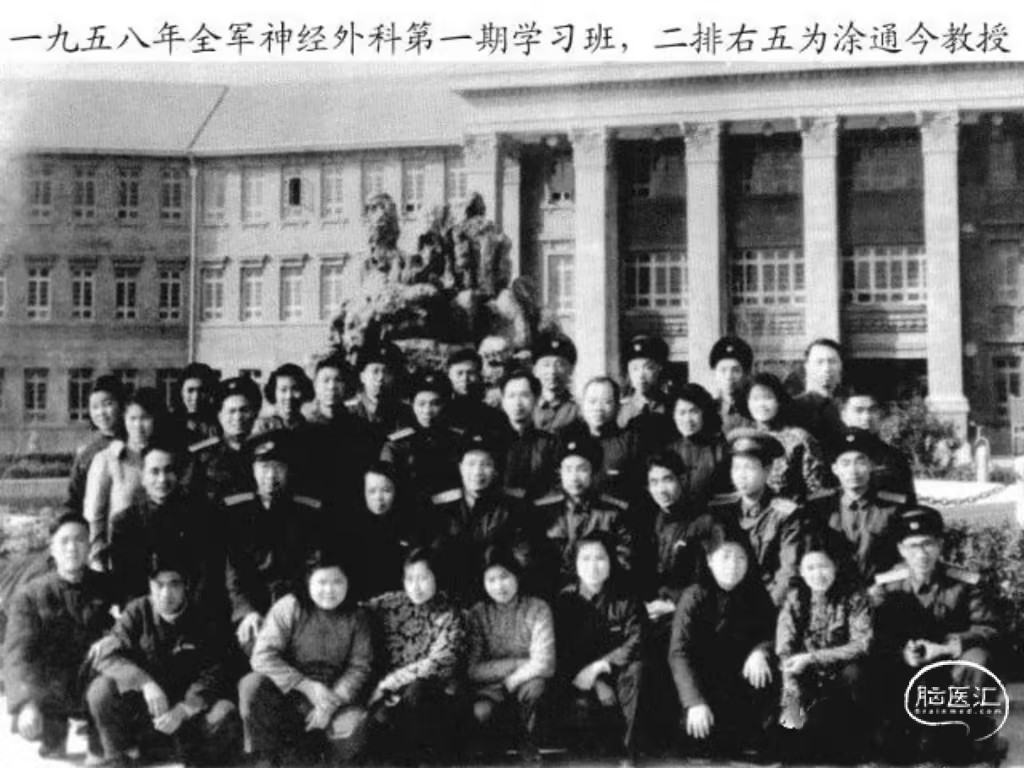

临床、科研工作之余,涂通今教授还很注重神经外科人才的培养。四医大第一附属医院神经外科创科之初,涂通今教授就在“边建科边办班”的口号中,于1958年开办了全军神经外科第一期专科进修班。此后,涂教授又以培训或进修的形式,在10多年内接连不断地为全军以及地方医疗单位培养了百余名神经外科骨干和领导,为后来我国神经外科的发展奠定了坚实的基础。四医大第一附属医院神经外科也在此过程中,由单一的治疗颅脑疾病场所,逐渐成为培训神经外科医生的摇篮,四医大的神经外科也以其深厚的技术积淀和优秀的学术成果,在国内甚至国际上取得良好的声誉。

大胆革新,解决唐山大地震后顾之忧

1994年10月,为表彰涂通今教授的卓越贡献,中华神经外科学会、湖南医科大学湘雅医院、张家界市人民医院等组织了全国50余位著名的神经外科专家,在张家界为涂通今教授举办了80寿辰庆贺会。主持会议的王忠诚院士,称赞涂通今教授是中华神经外科的“开拓者”和“一代宗师”。

1995年11月5日,在中华医学会成立80周年纪念大会上,涂通今教授被授予“对医学科学及学会发展建设有突出贡献的专家”称号。

1997年,时任国家卫生部部长的陈敏章称涂通今教授:“奉献育新人,桃李布三军”。

退而不离,怡然自得

年轻的时候,涂通今教授就很喜欢舞文弄墨,但由于调动频繁,工作量又大,涂教授难以抽出时间练习,唯有搁置。不能练笔,也成了涂教授人生的一大遗憾。

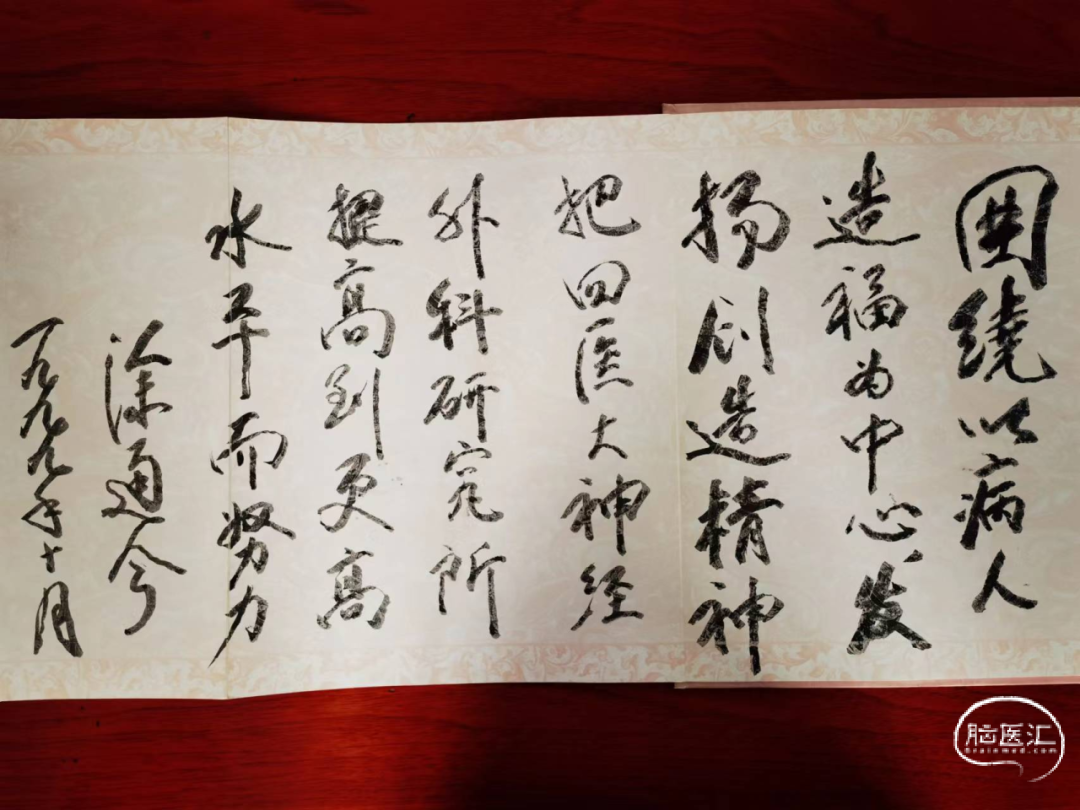

1985年,涂通今教授正式离休,已是古稀之年的他却干劲满满,每天不是挥毫泼墨练书法,就是一笔一画描丹青。对此,涂通今教授说:“离休前每天都在忙工作,很多想做的事情都没有时间做,离休后我要完成所有的梦想。”而在经过多年的刻苦练习后,涂通今教授的书法作品有所成就,曾先后参加过总后、中国书法协会、红军老干部、长征胜利70周年等各种大型书画展,并获得中国书法协会颁发的“德艺双馨”荣誉证书。

除了练字画画,涂通今教授还笔耕不辍,先后有十几部著作问世:如《中国医学百科全书》,涂教授负责其中有关军事医学九个分卷本的编审工作,约有300多万字;在《新中国预防医学历史经验》一书中,涂教授承担第一分卷的主编工作,为此他不辞辛劳先后几次到江西、湖北、安徽、河南等革命老区考察和收集资料,还亲自撰写了7000余字的导言。涂通今教授说:“我要把我的经验全部写在书里,传给后人,使他们少走弯路。”

在谈及长寿秘诀时,涂通今教授更是不吝赐教,他提倡积极运动、辛勤劳动、快乐活动,但不主张千篇一律地运动,他认为应该具体事情具体分析,“适合自己的才是最好的”。因此,涂教授根据自己的身体条件,独创了一套“关节运动操”,并反复揣摩、不断修改,以使全身的每一个关节都能得到锻炼。

除此之外,涂通今教授还一直保持军人的生活习惯,每天按时作息,早晨除了练习“关节运动操”外,还会打太极拳或太极剑,在小区内的健身器材上练习腰腿;上午练习书法、散步后,就开始读书看报。闲暇之余,涂通今教授还常与夫人珠联璧合,来一段京剧。在小院里栽花种树、养猫养鸟,也是涂通今教授离休后缤纷多彩生活中的一个乐趣所在。

回顾往昔,涂通今教授感叹:“我的一生,过得很充实”。

涂通今教授生于乱世,家国危亡,个人命运亦随之飘摇,身为底层贫民,生活尤其艰难。然而,他敢于抗争,入红军,转行医,毕生致力于治病救人和培养新一代医学人才,希望医学进步而人民健康。最终,他以医学之所长,建神经外科、办培训班,开一世之功,使西方先进医学技术、理念进入中国,救人民、荫及后世。回首中国神经外科的发展历程,一路走来,虽艰辛坎坷,但是神外的薪火却点点相传,永未止息。

空军军医大学西京医院

章翔主任、费舟主任、蒋晓帆主任

发至本刊的文末寄语

涂通今教授是从长征中走出来的开国少将,为新中国的红军博士、我国神经外科事业的开拓者之一、西京医院神经外科学奠基人,也是我的恩师。

记得第一次聆听涂通今教授的故事是在1979年。那年,我报名参加了国家研究生考试,选择了在军中享有盛誉的第四军医大学,有幸成为国内著名颅脑外科专家易声禹教授的学生。初进科室,导师带我来到荣誉墙前参观,介绍科室发展历程:“创办科室的是大名鼎鼎的涂通今教授……”从那以后,一有机会就去了解他的经历,走进他的故事。

我第一次见面是在1983年。此前一直是电话联系和请教,久慕英才、拜谒如渴,于是专程赴京拜访。当时已有80多岁高龄的涂老和爱人王黎老师一起到小区门口迎接。他高高的个子,银灰色头发,戴着角质架的眼镜。迎上前几步,握着我的手,“章医生,你来看我,我高兴得不得了啊!”见到“偶像”的我激动又紧张。进了家门,他没歇一下,拿出很多珍藏已久的宝贵资料。翻开笔记,工整的字迹和精美的手绘人体解剖图谱一下子映入眼帘。师母王黎为我们端上提前准备好的水果后,赶忙帮着涂老一起小心地取、放资料。在与我交流时,他仍谦逊地把双手放在双膝之上耐心聆听,讲起话来措辞严谨,声音也低沉和蔼,亲切极了!“我认为你们在战伤救治方面做的工作很有价值,成绩很不错”!“我们可以继续做一些工作好吗?”……他像平辈一般地交谈着,探讨着,给予晚辈极大的关怀与鼓励。期间,我们谈到了很多对于学科发展的设想,深感获益匪浅。那时,涂老已经正式离休5年,却仍挂念着我们学科的发展,感念他的支持与指引,同时也深知这里倾注了他诸多心血......从那以后,除了通信与电话往来,只要有机会就赴京看望二老,心中也常常牵挂着他们。

在学科建设方面,他把毛主席的“救死扶伤,实行革命的人道主义”作为建科宗旨,将“治好病人,对病人负责到底”作为崇高职责,要求全体人员工作以“严”字当头,在“细”字上下功夫。当时,涂教授学习和引进苏联神经外科的先进经验,积极推行布尔登科研究所的晨会制度,并采取多学科协作的模式,由来自神经外科、神经内科、神经眼科、神经耳鼻咽喉科、神经放射、神经病理、神经电生理和颅-颌面外科等多学科的医护共同参与诊疗。1956年8月26日,西京医院神经外科正式成立。这在当时科室的规模、人才优势、技术力量都位列全国前列。其多学科协作的组织形式和工作方法,深得当时国内专家同行的赞誉,被誉为“四医大模式”,并不断派人前来学习与取经。

涂教授除了查房、手术外,还编写教案,每周一次的大查房必定参加,每周一台疑难手术由他主刀,对每一位手术患者的体征亲自复核,并在不久后主刀我国首例小脑桥脑角胆脂瘤手术。在他的带领下,科室开展诸多疑难、复杂病例的诊断、治疗和手术:“从小脑幕上入路切除听神经瘤”、“延脑三叉神经脊髓束切断术治疗三叉神经痛”等等,这些都是在国内率先开展的。

1964年,涂通今教授担任第四军医大学校长并授予少将军衔,仍旧兼任神经外科主任。除了每天忙于行政工作之外,还参加神经外科业务查房、病人诊治和施行开颅手术等,经常没日没夜地忘我劳顿。利用业余时间,涂教授还翻译出版《苏联神经外科手术学》,在学校工作的15年期间,涂教授用心带领学科不断开拓创新,1971年10月调离至北京后,还一直关心学科成长与发展。在涂教授的奠基和带领下,西京医院神经外科逐步走上先进学科行列。1965年获得“全军红旗单位”,1983年获 “全国三八红旗单位”,1999年建立“全军神经外科研究所”(图1),2001年创建“中华神经外科疾病研究杂志”,2002年入列国家级重点学科……每当看到这些变化,老人心中无比的高兴和自豪。

一朝沐杏雨,一生念师恩。于我而言(图2),在西京度过的40多年时光,得益于在涂教授的指引下不断成长,在各位恩师的点拨下得以精进,在组织的培养下砥砺前行,才取得了一点成绩。现今在这片创业的沃土上,我不敢有丝毫止步,希望传承好前辈师者的殷殷嘱托,为学科发展尽力再做些事,为科室发展再烧一把柴火。前辈创业不易,我辈定当珍惜。一代人有一代人的理想,一代人有一代人的担当。写下这篇寄语,为的也是用自己的一点光热和感触与大家共勉,把西京人的传统与基因代代延续下去。我们通过奋斗,披荆斩棘,走过了万水千山。我们还要继续奋斗,勇往直前,创造更加灿烂的辉煌!

章翔 教授

空军军医大学第一附属医院

主任医师、教授、博士生导师

空军军医大学第一附属(西京)医院神经外科原主任、神经外科党支部书记

第四军医大学西京脑科医院 原院长

解放军神经外科研究所 所长

解放军神经外科专业委员会 主任委员

中华医学会陕西神经外科学会 主任委员

《中华神经外科疾病研究杂志》 主编

国际杂志:《W J Neurol》《J Tumor》《G J Bioch》 编委

中华医学会理事

中华医学会神经外科分会常务委员

中国医师协会神经外科分会常务委员

中国抗癌协会神经肿瘤学会副主任委员

世界华人神经外科协会委员

亚洲神经外科医师协会委员

国务院学位委员会学科评议组专家评委

国家自然科学基金委员会生命科学部专家评委

费舟

空军军医大学第一附属医院神经外科

费舟 教授

空军军医大学第一附属医院

主任医师、教授,博士生导师,全军神经外科研究所所长。曾赴英国1年、美国半年进行博士后研究

长期从事颅脑损伤与神经系统肿瘤发生机理与救治研究,在颅脑创伤后继发性脑损害及脑卒中的发生机理与诊治新技术应用研究中取得重大突破。临床上以颅脑损伤、颅内与椎管内肿瘤、闭塞性脑血管病的诊治为特长。承担国家863、国科金重点项目等国家及省部级课题22项;获得国家科技进步一、二等奖3项,省部级一、二等奖13项;国家发明专利4项;计算机软件著作权1项;以第一或通讯作者发表论文320余篇,其中125篇被SCI收录,主编、副主编专著14部,参编16部

兼任中国医师协会创伤外科医师分会顾问、中国医师协会脑胶质瘤专业委员会常委、全军神经外科学专业委员会副主委、陕西省医师协会常务理事、陕西省医师协会神经外科医师分会会长,中华医学会神经外科学分会委员, Mil Med Res、J Clin Neurosci、Neural Regen Res杂志副主编及国际编委,《中华神经外科杂志》、《中华创伤杂志》等20余种杂志副主编及编委。被评为总后科技新星、科技银星和军队学科拔尖人才,获全军院校育才奖银奖与“王忠诚中国神经外科医师学术奖”。享受政府特殊津贴,军队优秀专业技术人才一、二类岗位津贴,陕西省“三秦人才津贴”。荣立二等功1次,三等功2次

蒋晓帆

空军军医大学第一附属医院神经外科

蒋晓帆 教授

空军军医大学第一附属医院

神经外科主任,教授、主任医师,博士生导师

中国医药教育协会神经外科专业委员会主任委员

中国医师协会神经外科医师分会委员

中国医师协会脑胶质瘤专业委员会委员

中国医师协会神经修复学专业委员会委员

中国医师协会神经外科医师分会脑血管病专家委员会委员

中国医师协会整合医学医师分会整合神经外科学专业委员会委员

中华医学会神经外科学分会脑血管病学组委员

全军神经外科学专业委员会脑血管病学组委员

陕西省医师协会神经外科医师分会副会长

第一或通讯作者发表SCI论文27篇

主持国科金、“863”计划、“166”工程等省部级以上课题9项

获军队科技进步一等奖1项,中华医学科技奖一等奖1项,军队医疗成果二等奖2项

参考资料

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。