神外公译

神外经典传播者

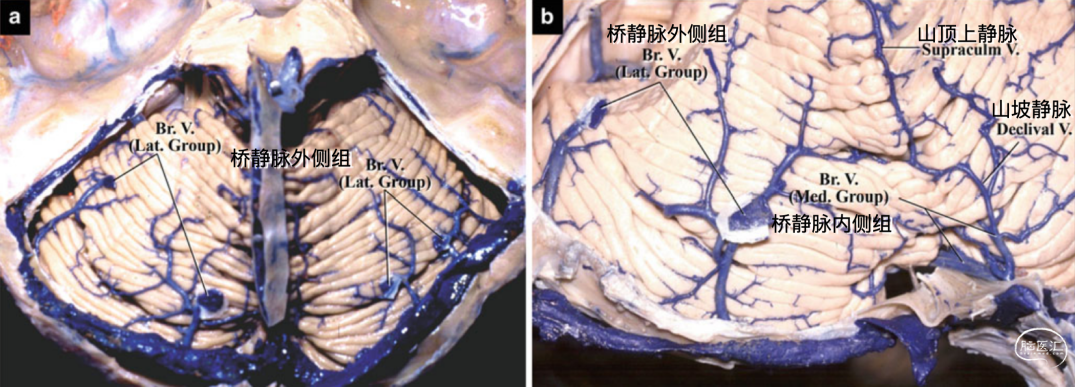

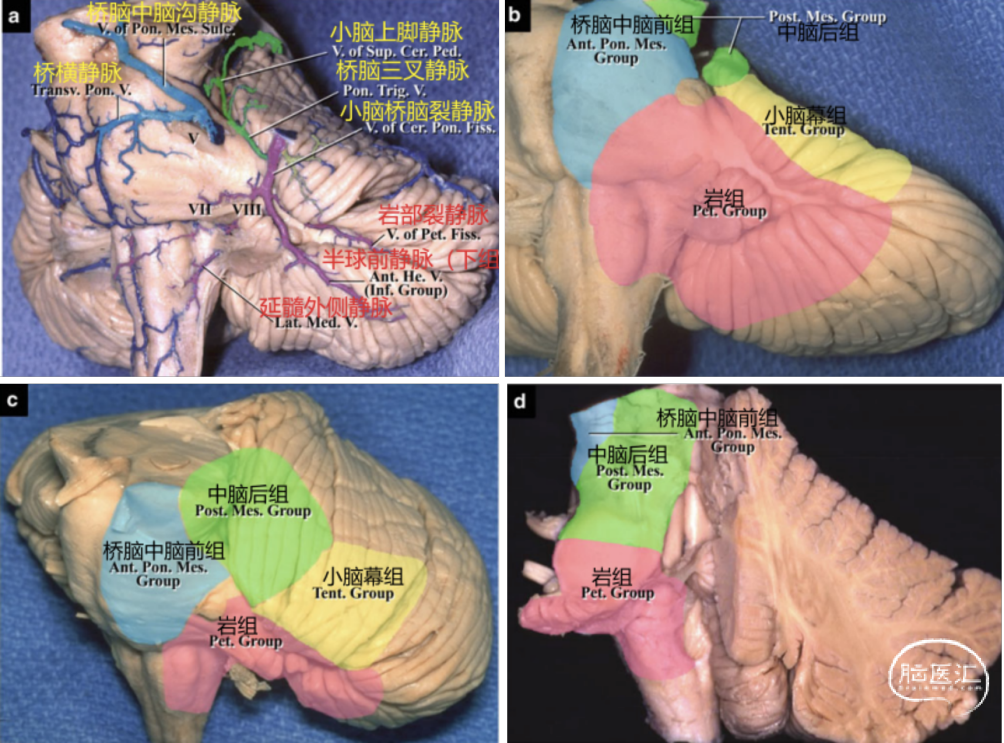

桥静脉的半球组由半球上静脉和半球下静脉的末端部分组合形成,并汇入幕窦(图5.1、5.2和5.4)。因此,半球桥静脉的存在和数量取决于半球上静脉和半球下静脉的走向。当半球下静脉在小脑枕下表面纵向向上走行至后外侧边缘时,通常在小脑幕表面形成半球组桥静脉。然而,当半球下静脉在枕下小脑表面的水平裂中斜行时,在小脑幕表面上不会形成半球组桥静脉(图5.2a,c)。水平裂连通小脑岩面的岩裂和下蚓沟上端。在每侧后斜裂附近通常有1 - 3个半球桥静脉组。还包括第2组幕窦的起源,后面将进行描述。因此,充分了解第2组小脑幕窦的解剖特征有助于识别桥静脉的半球组,这可以在三维计算机断层扫描和脑血管造影中看到。由于桥静脉的半球组汇入小脑幕窦,小脑幕窦的分类,特别是第2组,将在下一节中解析。

“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去”——柏拉图

最后作者单独列出了幕面的另一个桥静脉——小脑蚓部山顶附近的桥静脉。

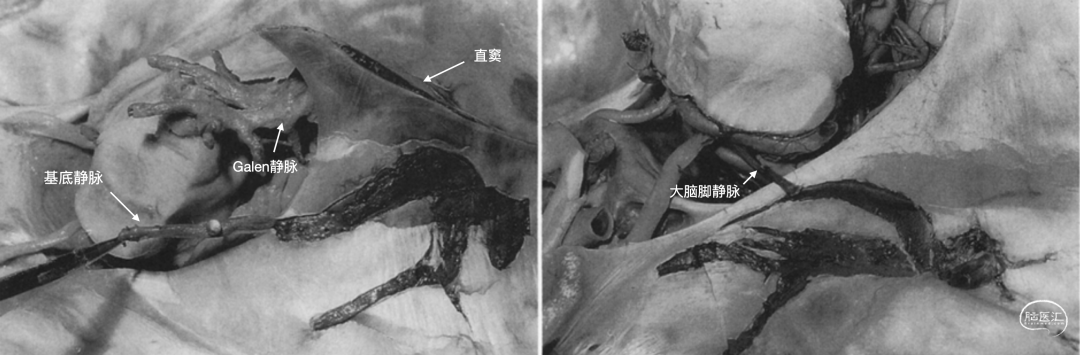

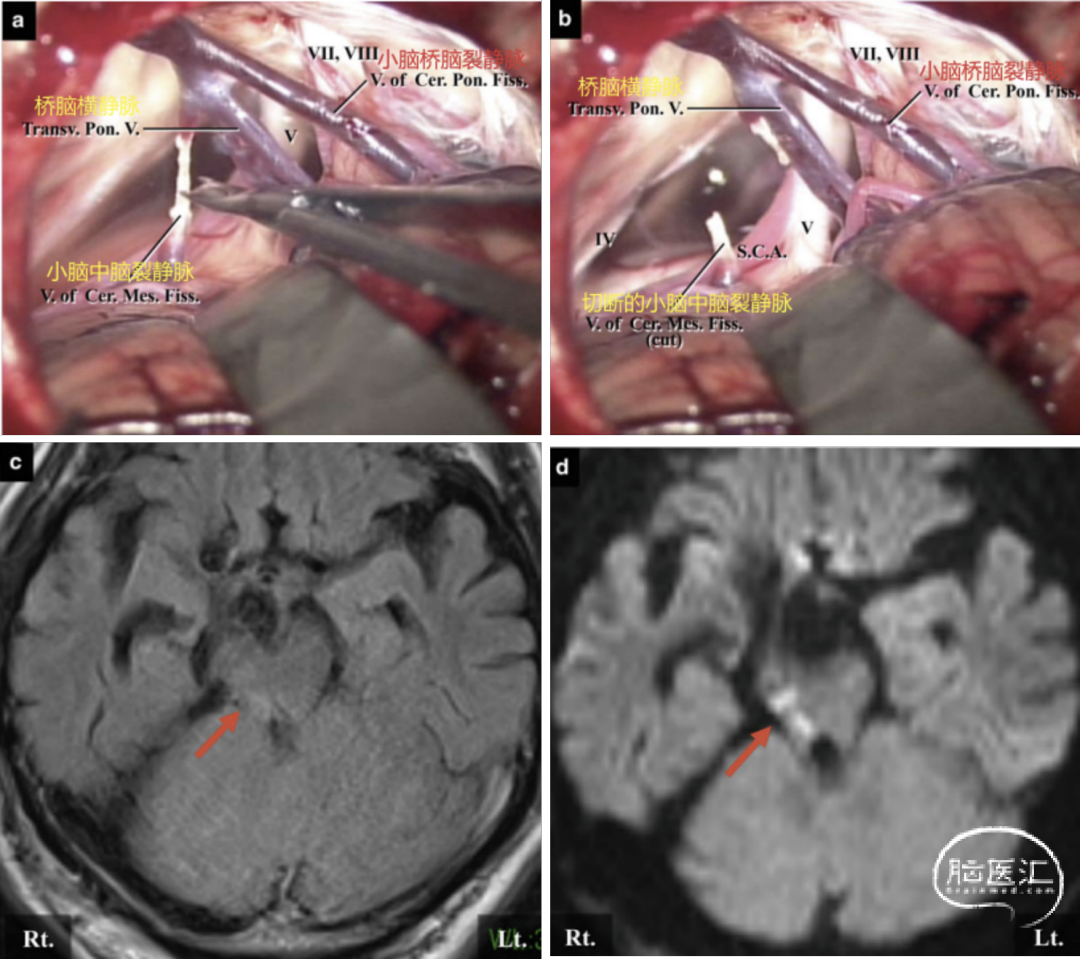

中脑后组(中脑外侧静脉+小脑中脑裂静脉)

内侧引流点组引流至内听道内侧的岩上窦内

作者研究表明,通常情况下岩上静脉有两个常见的干最多有三个,最常观察到的引流点是内侧型。

参考文献(正文):

[1].Matsushima T, Suzuki SO, Fukui M, Rhoton AL Jr, de Oliveira E, Ono M. Microsurgical anatomy of the tentorial sinuses. J Neurosurg. 1989 Dec;71(6):923-8.

[2]. Huang YP, Wolf BS (1974) Veins of the posterior fossa. In: Newton TH, Potts DG (eds) Radiology of the skull and brain, Vol II. Book 3. CV Mosby, St Louis, pp 2155–2216.

(如有侵权,请联系删除!)

译者简介

柏明涛 主治医师

日照市人民医院

日照市人民医院神经外科,硕士研究生

主要研究颅脑外伤,脑血管病以及功能神经外科,国内核心期刊发表3篇文章,参编著作1部,参译著作1部

笔者简介

王伟功 主治医师

六安市中医院

硕士,六安市中医院神经外科主治医师

六安市神经外科医学会委员

曾于皖南医学院附属弋矶山医院神经解剖与转化医学实验室进修学习,师从江晓春教授,爱好神经解剖,擅长脑血管类疾病的显微手术治疗

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。