机械取栓术(MT)已成为多项随机临床试验结果后对前循环大血管阻塞(LVO)进行治疗的黄金标准。现代取栓支架在这种中风治疗范式转变中发挥了重要作用,因为它们在实现成功再通(>70%)方面效率很高。后来,具有改进的导航性能的大口径远端抽吸导管因其广泛使用的Aspiration Direct First Pass技术(ADAPT)而受到欢迎。目前,首发抽吸被认为不劣于基于取栓支架的LVO MT。然而,大多数抽吸导管的线性管道设计使吸力依赖于大直径以有效地取出血栓。虽然这在治疗LVO时不是问题,但它是治疗中等血管闭塞(MeVOs)的限制因素,这代表了急性缺血性卒中血管内治疗的下一个前沿。MeVOs发生的远端动脉直径较小且可能更加迂曲,如果使用大口径导管进行取栓,则增加了导管入路失败、夹层和血管穿孔的风险。

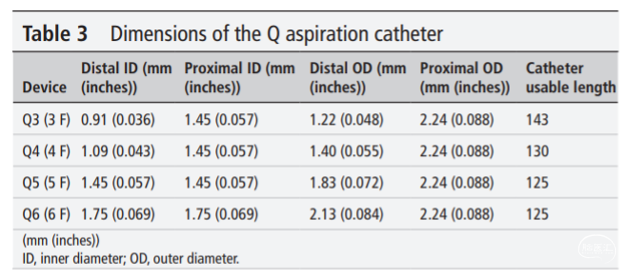

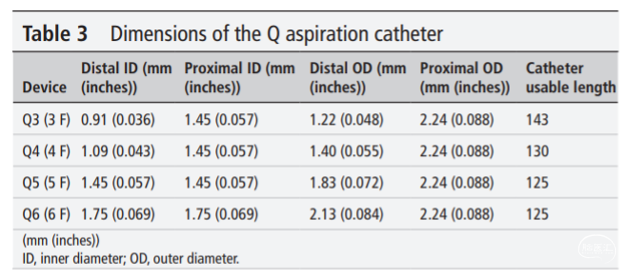

Q抽吸导管(MIVI Neuroscience Inc,Minnesota USA)具有新颖的设计,用104cm长的0.020英寸不锈钢推送丝替换了导管近端的四分之三。这将允许利用8F导管腔进行抽吸,并已报道将抽吸流量提高了高达240%。在本研究中,我们报告了使用Q导管治疗MeVOs的国际多中心经验,旨在评估这些器械的有效性和安全性。

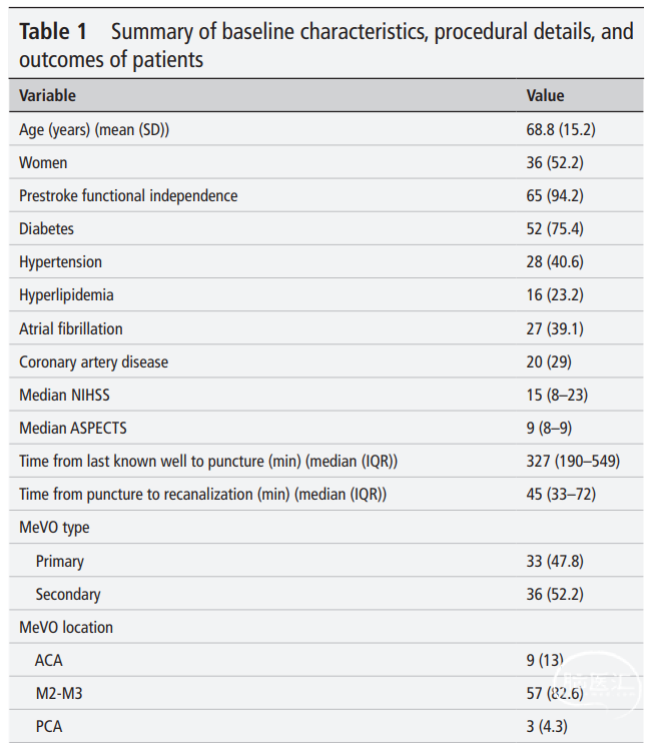

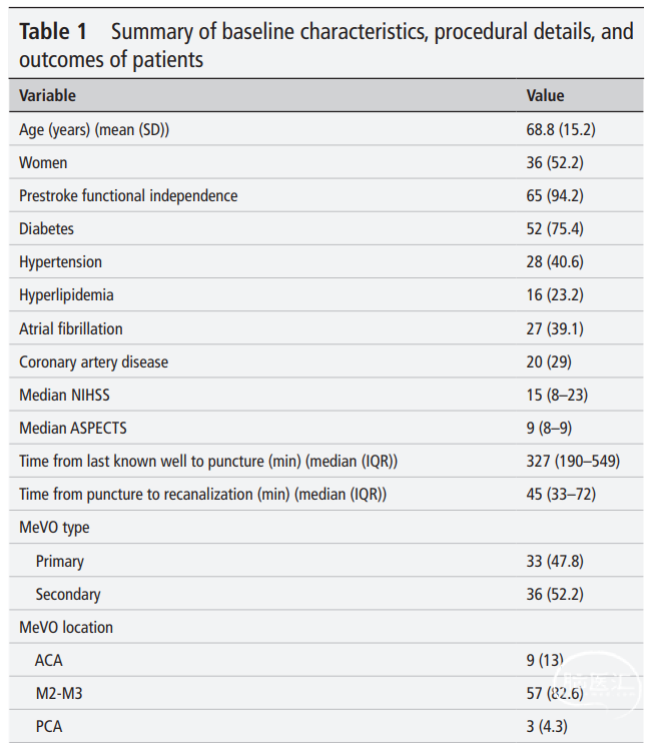

本研究在四个中心(其中两个位于美国,两个位于英国)回顾性检索了急性缺血性卒中血管内治疗的数据库。本研究中使用的MeVO定义为M2-M3、大脑前动脉(ACA)或大脑后动脉(PCA)的闭塞,并分为原发性(无近端LVO)或继发性(尝试再通近端LVO后的远端闭塞)。M2节段被定义为在M1岛叶段的第一个分叉(或三叉)之后的血管。只要M2主干出现闭塞,就将其包括在研究范围内。因此,我们纳入了所有使用Q导管治疗原发性或继发性MeVOs的年龄≥18岁的患者。提取的变量包括年龄、性别、合并症、国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、阿尔伯塔早期CT评分(ASPECTS)和后ASPECTS、操作细节(入路部位、其他使用的器械和Q导管尺寸)、并发症以及血管造影和临床结果。血管造影结果基于改良的脑梗死溶栓(mTICI)评分,成功再通定义为mTICI≥2b。改良Rankin量表(mRS)用于评估90天内的术前功能和临床结果。功能独立定义为mRS≤2。首通效应(FPE)和改良FPE(mFPE)分别定义为使用Q导管单次对远端闭塞完成血管再通的mTICI≥2c和mTICI≥2b。根据海德堡分类评估术后出血情况,其中具有症状的颅内出血(sICH)定义为NIHSS增加≥4分的脑实质血肿2型。本研究纳入了69名患者。中位年龄为71岁(IQR 56-82.5),其中36名患者(52.2%)为女性。合并症包括28名患者(40.6%)的高血压、27名患者(39.1%)的房颤、52名患者(75.4%)的糖尿病、16名患者(23.2%)的高脂血症和20名患者(29.4%)的冠心病。65名患者(94.2%)术前mRS评分≤2(表1)。入院时,中位NIHSS评分为14(IQR 8.5-23),中位ASPECTS为9(IQR 8-9)。30名患者(43.5%)接受了静脉注射阿尔替普酶。

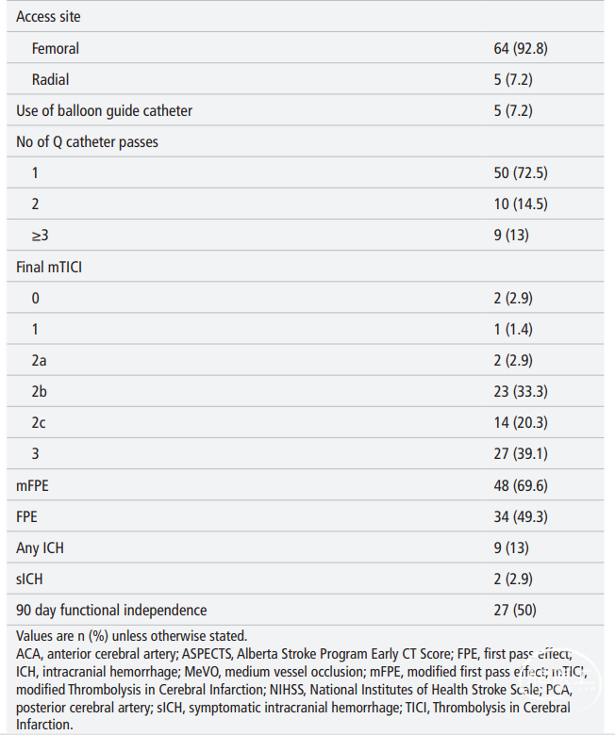

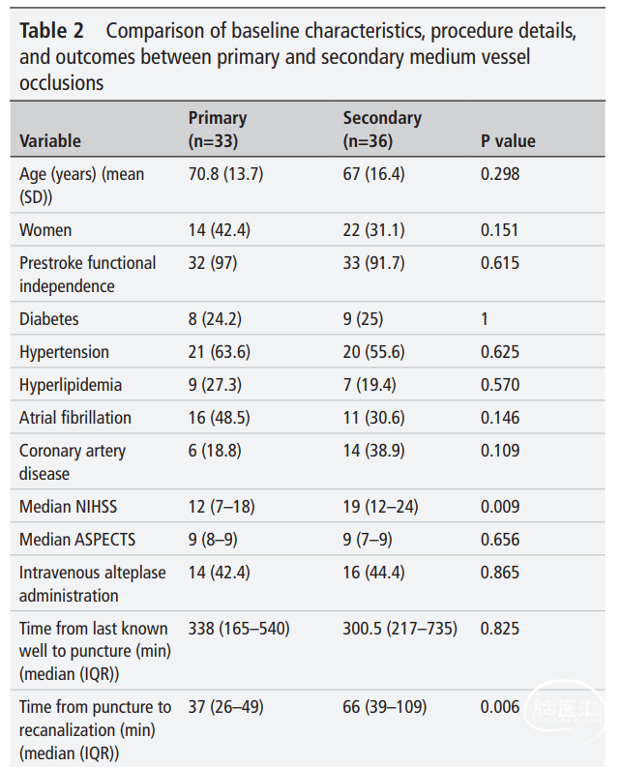

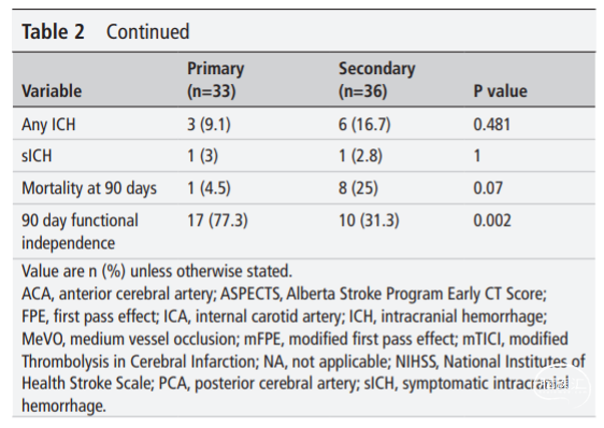

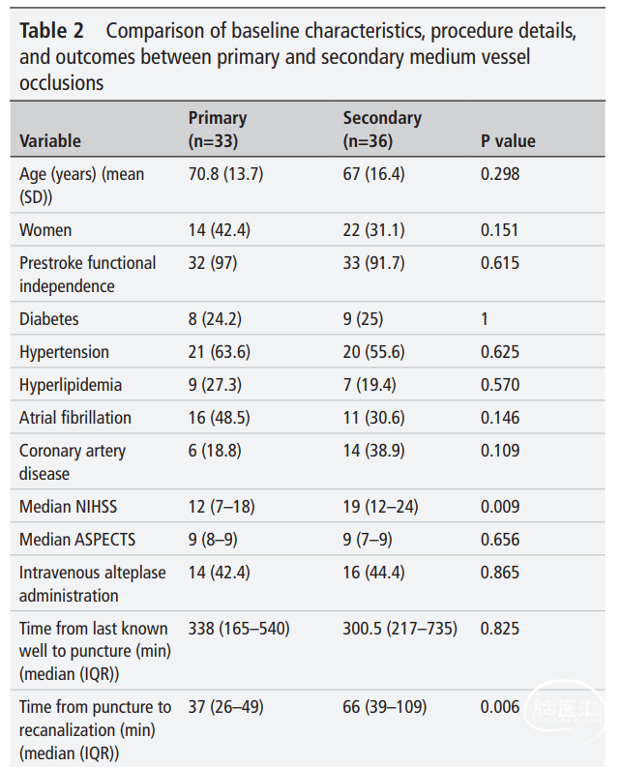

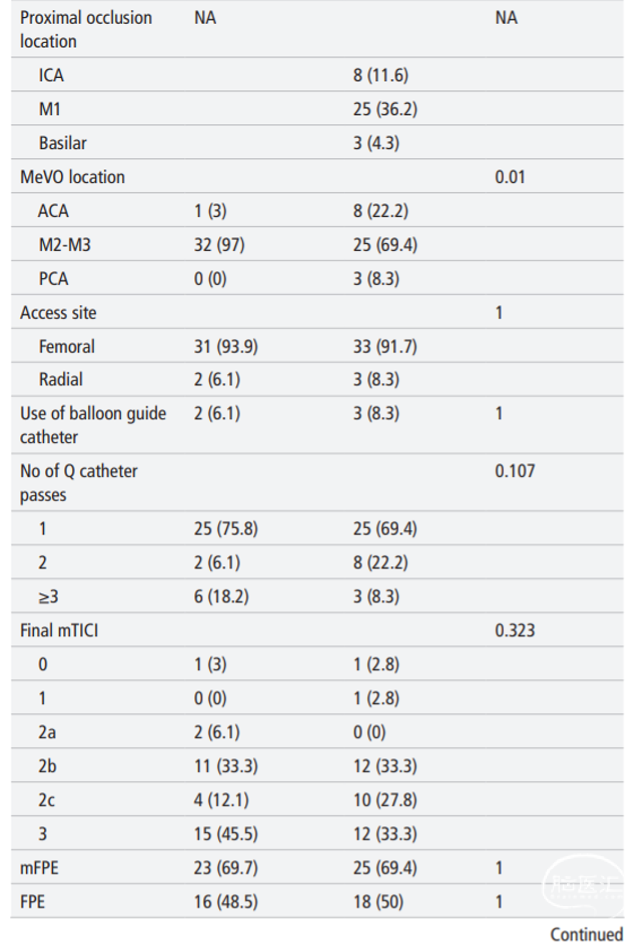

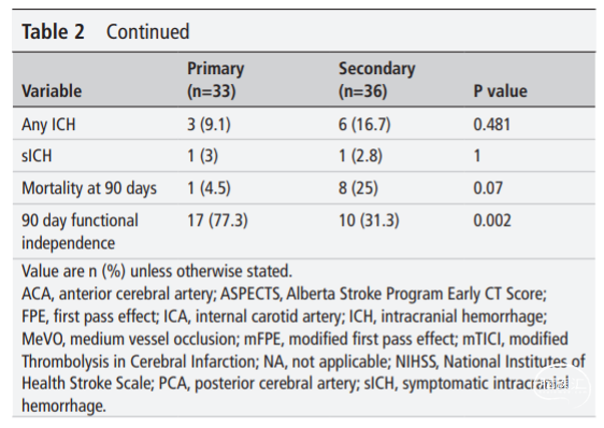

64名患者(92.8%)的入路部位为股动脉,5名患者(7.2%)的入路部位为桡动脉。33名患者(47.8%)患有原发性MeVOs,36名患者(52.2%)患有继发性MeVOs。原发性MeVOs的闭塞位置列于表1中。继发性MeVOs的近端闭塞位置为ICA有8名患者(22.2%),M1有25名患者(69.5%)和基底动脉有3名患者(8.3%)。在尝试再通MeVO时有6名患者(8.7%)使用了不同的器械。使用的Q导管尺寸包括33名患者(47.8%)使用了Q3、23名患者(33.3%)使用了Q4、7名患者(10.1%)使用了Q5和6名患者(8.7%)使用了Q6。仅在5例(7.2%)中使用了球囊导引导管。在64名患者(92.8%)中实现成功再通(mTICI≥2b)。34名患者(49.3%)实现FPE,48名患者(69.6%)实现mFPE。仅发生了两例(2.9%)术中并发症:一例严重血管痉挛和一例由交换导丝引起的ICA夹层。术后任何类型的ICH在9名患者(13%)中被观察到。2名患者(2.9%)发生了sICH。在90天的随访中,54名患者中有27名(50%)的mRS评分≤2。9名患者(13%)在90天内死亡。原发性和继发性MeVOs在年龄、合并症、术前功能独立、ASPECTS、静脉注射阿尔替普酶、入路部位、取栓次数、球囊导引导管使用、最终mTICI、FPE、mFPE、任何ICH、sICH和90天死亡方面没有显着差异(表2)。入院时,中位NIHSS评分在继发性MeVOs中显着高于原发性MeVOs(19vs12,P=0.009)。与原发性MeVOs相比,继发性MeVOs的ACA(3%vs22.2%)和PCA(0%vs8.3%)闭塞率显著较高(P=0.01),而M2-M3(69.4%vs97%)闭塞率显着较低。在90天的mRS评分≤2的比率在原发性MeVOs中显著高于继发性MeVOs(77.3%vs31.3%,P=0.002)(表2)。对于失败的血栓切除病例,使用的其他器械包括Catch Mini、Sofia和Embotrap。用于继发性MEVO病例的初始器械包括Sofia 6F中间导管、Solitaire Stentretriever、Embotrap、Vecta 74和Q6 MIVI导管。Q6 MIVI导管仅在5例继发性MEVO病例中用作主要器械(表3)。

表2 原发性和继发性中血管闭塞的基线特征、手术细节和结局比较

针对所有变量,建立了预测90天功能独立的单变量回归模型。继发性MeVOs(OR 0.13,95%CI 0.03至0.46,P=0.002)、NIHSS(OR 0.85,95%CI 0.77至0.93,P<0.003)和穿刺到再通时间(OR 0.96,95%CI 0.93至0.99,P=0.024)显著预测了90天功能独立的减少可能性。然后使用这三个变量建立了多元逻辑回归模型,穿刺到再通时间(OR 0.95,95%CI 0.92至0.98)和NIHSS(OR 0.76,95%CI 0.62至0.094,P=0.011)独立预测了90天功能独立的减少可能性。在mFPE组中,21名患者(38.9%)在90天内取得了良好的功能结果,而FPE组中有15名患者(27.8%)。这种差异在统计上没有显著性(P=0.221)。

我们报道了一项使用新型Q导管治疗MeVOs患者的国际多中心经验。原发性和继发性MeVOs均匀分布,每个组约占群体的一半。导管在实现再通方面非常有效,包括一把再通,且没有重大并发症。总体而言,我们的患者在90天内取得了高水平的功能结果。但是,我们发现原发性MeVOs的病情较轻,取得了比继发性MeVOs更好的结果。此外,继发性MeVOs和较高的卒中严重程度被发现是不良结局的独立预测因素。当前研究是使用新型Q导管治疗的患者中最大的系列研究。多项研究表明,抽吸血栓切除术与基于取栓支架的血栓切除术在治疗LVO方面具有类似的疗效和安全性,并目前被认为是非劣的。此外,抽吸血栓切除术首发策略被认为比取栓支架首发策略具有财务优势。在MeVOs中进行抽吸血栓切除术与取栓支架首发策略的比较研究较少。在评估141例原发性孤立性P2和P3闭塞的TOPMOST研究的亚组分析中,研究者报告称,抽吸血栓切除术首发策略和取栓支架首发策略在FPE比率(抽吸血栓切除术53.7%vs支架取回器44%,P=0.297)和90天mRS评分为0-1(抽吸血栓切除术60.5%vs取栓支架68.6%,P=0.4)方面具有类似的效果。Barchetti等进行了一项对494名患者进行的荟萃分析,其远端闭塞定义与我们类似(A2-A3,M2-M3,P1-P2),比较了ADAPT与0.017微导管兼容的取栓支架。作者发现再通率相当,但取栓支架患者的功能独立性较低且死亡率较高。抽吸血栓切除术中的吸力取决于与血栓表面接触的面积。因此,预计使用较大直径的导管将产生更高的吸力。然而,这种导管的直径与小型血管(如ACA,PCA和M2-M3)不兼容。在这些位置,必须使用较小的导管或取栓支架,分别具有再通几率降低和治疗成本增加的缺点。Q导管的设计消除了导管的近端部分,并用导丝替换它,允许连接更大内径的导管,而头端保持小尺寸,从而最大限度地提高远端血管中的吸力。目前还没有直接比较与小口径远端闭塞兼容的标准抽吸导管与Q型导管设计的研究。在文献中,Barchetti等人的荟萃分析报告了远端闭塞的2b-3再通率约为80%,其中大多数研究使用标准抽吸血栓切除术导管。然而,在比较时,抽吸血栓切除术失败时使用的辅助技术和取栓次数等细节非常重要。在我们的研究中,在尝试了Q导管后,92.8%的成功再通率是在不使用辅助技术的情况下实现的。Vargas等人在评估使用5MAX、4MAX和3MAX导管进行ADAPT治疗远端闭塞的研究中,发现仅抽吸血栓切除术的2b-3再通率为77.1%,没有对原发性和继发性MeVOs进行细分。除了报告新型Q导管的大量经验外,我们的研究还提供了有关原发性和继发性MeVOs的稀缺文献信息。Goyal等人报告称,继发性MeVOs可能由于自发血栓碎片化、溶栓药物的碎片化(例如静脉注射alteplase后)或机械取栓的碎片化(例如在机械血栓切除尝试期间)而发生。由于在我们研究和其他MeVOs系列中,通常无法确定继发性MeVOs的机制,因此我们将任何具有近端LVO的MeVO分类为继发性MeVOs。重要的是,我们的研究支持文献中关于继发性MeVOs的一些假设。例如,我们发现继发性MeVOs在入院时的NIHSS评分更高,再通时间更长,并且90天的预后更差。相反,继发性MeVOs可能有更广泛的梗死区域,正如以前描述的不一致梗死区域的MeVOs一样,但我们没有观察到继发性MeVO患者ASPECTS更差。有人推测,在治疗时,继发性MeVOs可能存在更高的出血转化风险,但我们观察到原发性和继发性MeVO患者任何ICH和sICH的发生率相似。此外,在治疗中,继发性MeVOs可能更脆弱且容易进一步碎裂的假设也未在我们的研究中得到证实,因为原发性和继发性闭塞再通率相似。有趣的是,在多变量回归模型中加入了穿刺到再通时间和NIHSS时,继发性MeVO状态并没有独立预测更差的结果。这可能是一个建议,即即使是原发性MeVOs如果再通时间延迟,也可能出现不良结果,因此突出了高效血栓切除器械实现一次性再通在这些患者中的重要性。我们的研究存在一些局限性。这是一项回顾性观察研究,受试人群有限。不同的治疗方案可能在不同机构中得到实施,这些机构来自两个不同的国家,因此限制了技术上的一致性。尽管有很多证据表明球囊导引导管在LVO中的潜在益处,但只有7.2%的病例使用了球囊导引导管。这不足以得出任何结论。此外,由于四个不同的中心为本研究提供了数据,因此各种操作者偏好导致了使用率低下。此外,所有中心的患者都由经验丰富的操作者进行治疗,降低了我们发现的普遍适用性。因此,本研究的结果必须谨慎对待。这项研究表明,使用新型Q导管治疗MeVO急性缺血性卒中患者可获得高再通率、mFPE和FPE、低并发症率以及90天高功能独立率。继发性MeVOs在入院时的严重程度更差,并且90天的预后更差。最后,只有更严重的NIHSS评分和从穿刺到再通的时间更长才是整个队列结果不良的预测因子。

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。

![]()