提示

前言

浙大二院神经外科脑血管病亚专科由张建民主任牵头组建,现由王林主任和祝向东主任具体负责脑血管外科,许璟主任和虞军主任具体负责脑血管(神经)介入。是科室的最主要亚专科之一。经过二十余年的发展,积累了丰富的经验,取得了丰硕成果。从406期开始第二轮系列报道科室脑血管病亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

患者男,48岁,因“体检发现颅内动脉瘤8月”入院。

患者8个月前体检过程中发现颅内动脉瘤,外院MRA提示基底动脉顶端动脉瘤,无头痛头晕等不适主诉,1周前在外院检查,头颅CTA提示“基底动脉顶端动脉瘤”,为进一步诊治转来浙医二院。

入院查体:神志清,双瞳孔等大等圆,直径3mm,光反射灵敏,眼球活动正常,口角无歪斜,颈抵抗阴性,Hunt-Hess 0级。四肢肌力5级,肌张力正常。四肢感觉正常,双侧病理征阴性。

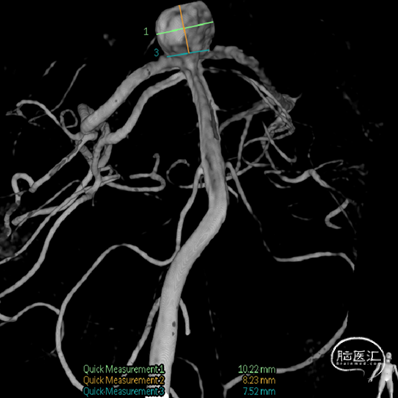

入院后行头颅CTA检查见基底动脉顶端动脉瘤(图1)。

术前头颅DSA检查:基底动脉顶端动脉瘤,瘤颈7.52mm,瘤体横径*纵径为10.22mm*8.23mm(图2)。

诊治经过

术前阿司匹林 100mg qd,氯吡格雷75mg qd,双抗5天,安排予介入治疗。该部位宽颈动脉瘤常用方案为支架辅助弹簧圈栓塞技术,但费用高且风险大。另外也可以予WEB装置栓塞动脉瘤,但该患者瘤体大、瘤颈宽,在瘤颈处不易稳定且费用高。患者住院期间,我院正好有临床试验用瘤内封堵系统:上海微密医疗公司的MeshCoil扇形瘤内扰流装置(图3),手术操作方便且术后无需双抗处理,知情同意后予临床使用。

图3.上海微密医疗公司的MeshCoil扇形瘤内扰流装置,在体外及模型内的成型状态。

全麻后采用Seldinger法穿刺股动脉成功后置入7F90cm长鞘。全身肝素化后5F115cmNavien中间导管至右侧椎动脉V4段。路图下使用VIA33微导管和0.014Traxcess微导丝作为超选动脉瘤的材料,成襻塑形的Traxcess微导丝超选进入基底动脉。将VIA33微导管沿导丝上行至动脉瘤附近,释放出MeshCoil扇形瘤内扰流装置(扇形直径16mm,适用于直径8.5mm~10mm),造影复查显示封堵器在瘤内贴壁良好,瘤内造影剂滞留明显,载瘤血管通畅(图4)。

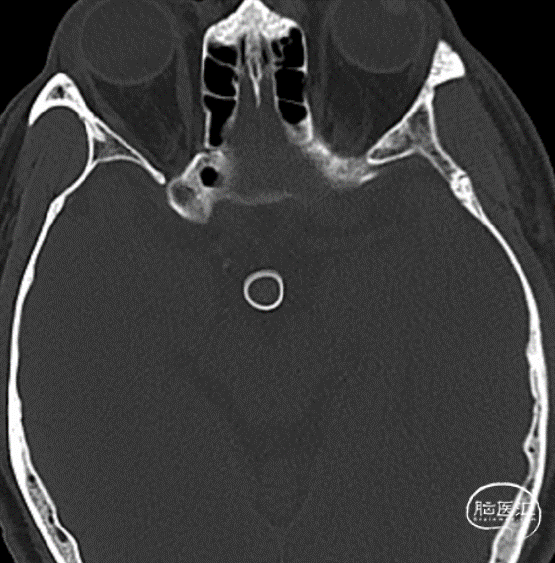

术后次日复查头颅CT提示颅内未见出血等异常,扇形装置瘤内膨起良好,无塌陷(图5)。患者一般情况良好,无手术操作相关并发症及神经功能障碍,术后3天予出院。

现术后2月余,患者目前无不适,尚未行造影复查。

讨论

基底动脉顶端动脉瘤(basilar apex aneurysms,BAA)是一种复杂的颅内动脉瘤,开颅动脉瘤夹闭风险高,一旦破裂致临床症状严重,病死率及致残率极高,介入手术亦不容易,但随着神经介入技术发展,目前介入栓塞此类动脉瘤已是首选[1]。

目前对于BAA的血管内治疗有如下几种常用方法[2]:

1.单纯弹簧圈填塞。对于瘤颈<4mm,体颈比>1.5的瘤体,尤其是急诊出血性动脉瘤,可考虑予弹簧圈单栓,可先用三维弹簧圈在瘤内贴壁以形成稳定的框架,再逐步填塞二维弹簧圈达到瘤体致密填塞。术后无须使用抗血小板凝聚药物。但BAA的瘤颈普遍较宽,单纯使用弹簧圈难度太大。双微导管技术有助于弹簧圈的贴壁成型,可将其中1条微导管作为临时支架的作用来帮助成型的做法。双微导管技术对术者操作要求较高且对瘤颈、瘤体比有要求,适应证仍较窄。

2.支架辅助弹簧圈填塞。基底动脉瘤多数瘤颈较宽,常规的支架释放方法是将支架远端释放于一侧大脑后动脉,近端则位于基底动脉,在支架保护下通过微导管输送弹簧圈完成动脉瘤填塞。目前在院常用支架有史赛克Neuroform EZ,强生Enterprise,EV3 Solitaire,Microvention LVIS,第一种是开环式支架,后三种是闭环式支架;前三种是雕刻型支架,最后一种是编织型支架。应当说这四种支架各有千秋,基本通用。但是支架的使用增加了手术难度并导致手术时间延长[3]。材料的增加势必增加手术费用,同时尚有支架移位、血栓形成等风险。有时大脑后动脉与基底动脉的管径大小差别使常规支架释放方式不尽如人意。于是,依据支架使用的数量及释放方法又衍生出“Y”型支架技术、“T”形支架技术、“冰激凌”技术、基底动脉横行支架技术等方法[4][5]。

3.扰流装置瘤内置入术。自膨式动脉瘤瘤内栓塞系统WEB器械是2018年获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准,用于治疗前交通动脉、颈内动脉终末、大脑中动脉分叉和基底动脉尖的宽颈动脉瘤,直径在3毫米到10毫米之间,是一种有效治疗宽颈分叉部动脉瘤的方法,其安全性明显高于传统的弹簧圈加支架辅助的治疗方法,在WEB-IT研究中观察到的完全闭塞率优于其他治疗方式,由于WEB器械是一种血管内解决方案,因此载瘤血管无植入物,不需要双联抗血小板药物,不会妨碍分支血管[6][7]。然而,WEB装置有几个重要的限制。在动脉瘤破裂的情况下,该装置不会立即固定动脉瘤,其球形可能与特定形态的动脉瘤不相容(如具有不合适纵横比的细长动脉瘤)。为了解决这些局限性,支架辅助WEB置入术已用于少数破裂和复杂动脉瘤病例,并取得了可接受的结果。另外目前在国内市场售价仍较高,限制了在宽颈动脉瘤的广泛使用。

近年来国内医疗器材迎头赶上,大量优秀的神经介入产品投入研发,本次我们所使用的临床试验产品为上海微密医疗公司的MeshCoil扇形瘤内扰流装置,根据造影提示瘤体大小,我们选用展开直径为16mm的规格,输送导管到位后,在瘤内缓慢推出扰流装置,确认位置后电解脱释放在瘤内,即刻造影复查见瘤内造影剂滞留明显,扰流装置呈花瓶样展开在瘤内,近端解脱点无塌陷,血流扰动不明显,载瘤血管通畅。整个手术过程相较于支架辅助栓塞,明显缩短手术时间,降低手术操作难度,减少对载瘤血管的干扰,优势非常明显。该产品类似于美国Cerus Endovascular公司生产的囊内血流导向装置-Contour[8],Contour装置(Cerus Endovascular Inc,Fremont,CA,USA)是一种自膨胀的腔内扰流器,专门针对颅内动脉瘤颈部。Contour由编织镍钛合金和铂金记忆网构成。与WEB的球形设计相比,Contour的半球形状仅针对动脉瘤瘤颈,最大限度地减少了动脉瘤顶部的腔内操作,并有助于治疗不适合WEB放置的具有复杂形态的动脉瘤。此外,Contour装置治疗不需要双重抗血小板治疗。该装置与内径为0.027英寸的微导管兼容,有四种尺寸类型可治疗直径为2毫米至8.5毫米的动脉瘤。目前,该设备未经FDA批准在美国用于临床。

本次临床试用感受提示MeshCoil扇形扰流装置能更好的填塞瘤顶部,瘤内呈大弧形的花瓶样卷边对瘤壁的干扰更少,另外装置的电解脱只需不到3秒即可,我们认为这是一种很有前途的新型瘤内扰流装置,但仍需进一步研究确定该装置的长期疗效和安全性。

结论

目前血管内栓塞治疗已成为基底动脉顶端动脉瘤首选治疗方案,相对于开颅手术,其优势是创伤小、病残病死率低。如何选用更安全有效的方式来降低手术风险,提高动脉瘤致密栓塞率和降低动脉瘤复发率,是未来临床研究方向。随着各种新技术新材料的涌现,我们相信肯定会让更多的患者获益。

参考文献

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。