泰国法政大学医学院附属医院神经外科的Raywat Noiphithak等开展ES与CC治疗幕上脑出血的安全性和有效性的随机临床试验,并进行亚组分析,以确定ES患者受益状况。结果发表在2023年6月的《Neurosurgical Review》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Noiphithak R, et al. Neurosurg Rev. 2023 Jun 6;46(1):136. doi: 10.1007/s10143-023-02035-y.】

研究背景

自发性脑出血(ICH)是神经外科的常见疾病,死亡率为高达40%-50%。随着微创手术(minimally invasive surgery,MIS)技术的不断发展,立体定向穿刺(SA)伴或不伴使用溶栓药物、锁孔手术和内镜下小骨窗开颅术(ES),可以实现最小损伤的清除血肿,从而使患者可获得更好的功能预后。而传统开颅手术(conventional craniotomy,CC)由于未能明显改善功能预后而作为一种挽救生命的手术。泰国法政大学医学院附属医院神经外科的Raywat Noiphithak等开展ES与CC治疗幕上脑出血的安全性和有效性的随机临床试验,并进行亚组分析,以确定ES患者受益状况。结果发表在2023年6月的《Neurosurgical Review》在线。

研究方法

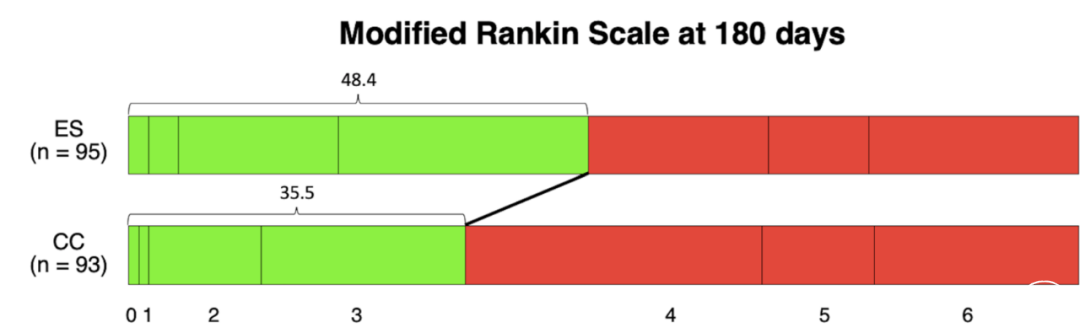

研究纳入2019年3月至2022年6月期间在该医疗中心接受治疗的200例自发性脑出血患者。患者按照1﹕1随机分配到ES与CC组各100例。所有患者均按照美国心脏病协会关于自发性脑出血的指南治疗。手术中,静脉输注尼卡地平以维持血压在140/90mmHg。必要时给予脱水剂和抗癫痫药。术前控制水电解质和凝血功能在正常水平。根据放射学检查提示的血肿位置及血肿与皮质的距离选择入路点:基底节区血肿选择额部(Kocher’s)点,丘脑血肿选择顶部(Keen’s)点,脑叶血肿选择靠血肿最近的皮质点(图1)。然后在内镜下行小骨窗开颅手术。打开硬脑膜后,置入透明鞘(Neuroport,Olympus)和4毫米内窥镜(Karl Storz Endoscopy)。然后,用8-F和10-F吸引器导管吸出血肿,直到周围脑组织逐渐塌陷到鞘中心。在血肿清除过程中,鞘向由外向内推进,利用其侧壁保护大脑,同时将鞘的尖端保持在血肿的中心,使血块不断迁移到鞘中心。为控制出血,尽量避免使用电凝灼烧,尤其是在血肿的深部,以减少对周围脑组织的损伤。止血后,持续生理盐水冲洗,向血肿腔周围探查残余出血点和血凝块。最后缝合硬脑膜,螺钉固定颅骨骨瓣。CC手术时,在离血肿最近的脑沟或脑回行经皮质入路,显微镜下清除脑内血肿。用双极电凝或止血材料止血。经充分减压后,按常规进行关颅缝合。所有患者术后均在重症监护病房治疗至少24小时。然后在30天、90天和180天时随访神经功能(如GCS评分、mRS评分和NIHSS评分)。所有患者术后第1天和第三天行头颅CT平扫。采用OsiriX软件对CT影像数据进行分析,在每层切面中使用40-100阈值的半自动分割计算血肿体积。通过术前术后血肿体积变化,得出血肿清除率。主要观察指标为两组患者180天时mRS评分差异。次要观察指标为30天和90天时mRS评分、死亡率、并发症发生率、手术时间、术中出血量、血肿清除率和住院时间。

图1. 脑出血的手术路径示意图。基底节区血肿(蓝色肿块)经额点(蓝线)入路。丘脑血肿(红色肿块)通过顶骨点(红线)入路。脑叶血肿(黄色肿块)通过最近的皮质点(黄线)入路。

研究结果

研究结论

综上所述,对于有手术指征的幕上脑出血患者,ES比CC对功能结局更有利。而且采用ES清除脑出血手术时间短,出血量少。这些结果还需要在多中心试验研究中进一步验证。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。