脑医汇,由外而内,融“汇”贯通

本文带来中国科学技术大学附属第一医院王国平教授在<第八届金陵脑血管病多学科高峰论坛暨长三角医院协调发展神经内科联盟会议·内科诊治分会场>分享的《卒中后出血转化的研究进展》内容,欢迎大家阅读、分享。

NO.1

卒中后出血转化现状分析

出血转化的定义及临床分类

·出血转化(hemorrhagic transformation)定义:脑梗死后首次头颅CT/MRI未发现出血,再次头颅CT/MRI检查发现颅内出血,或根据首次头颅CT/MRI可以确定的出血性梗死

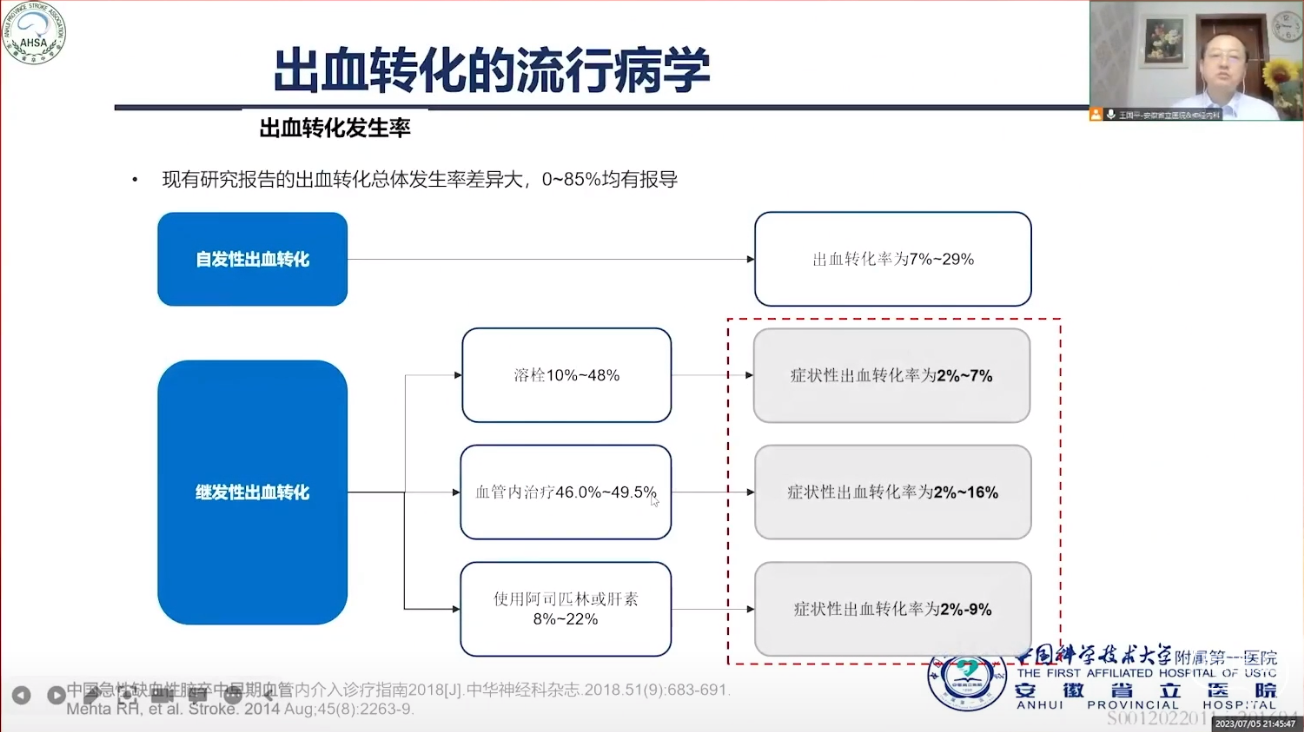

·根据治疗情况可分为:自发性出血转化和继发性(或治疗性)出血转化

·根据有无临床症状加重可分为:症状性颅内出血和无症状性颅内出血

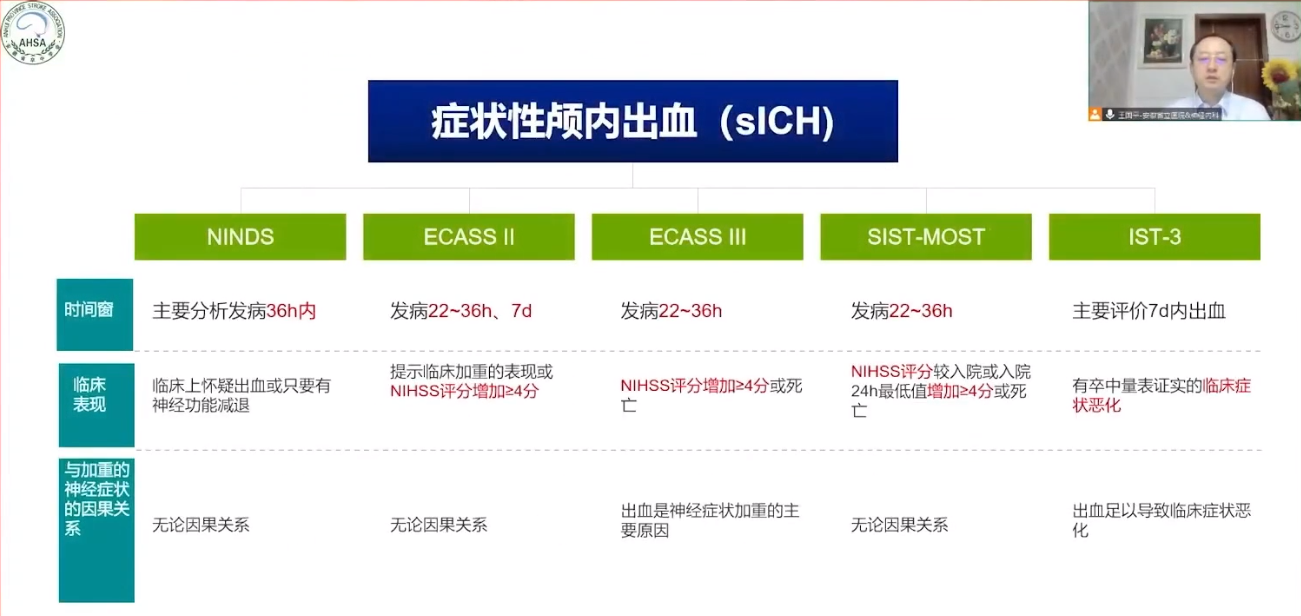

症状性颅内出血(sICH)

无症状性颅内出血(aICH)

·aICH定义为颅内出血无明显不良影响,不影响患者的预后情况,因此关注度及研究均较少;

·近年研究提示一些无症状性出血转化也可致不良预后,尤其对患者远期的认知和神经功能方面的损害,或可转化为症状性出血转化

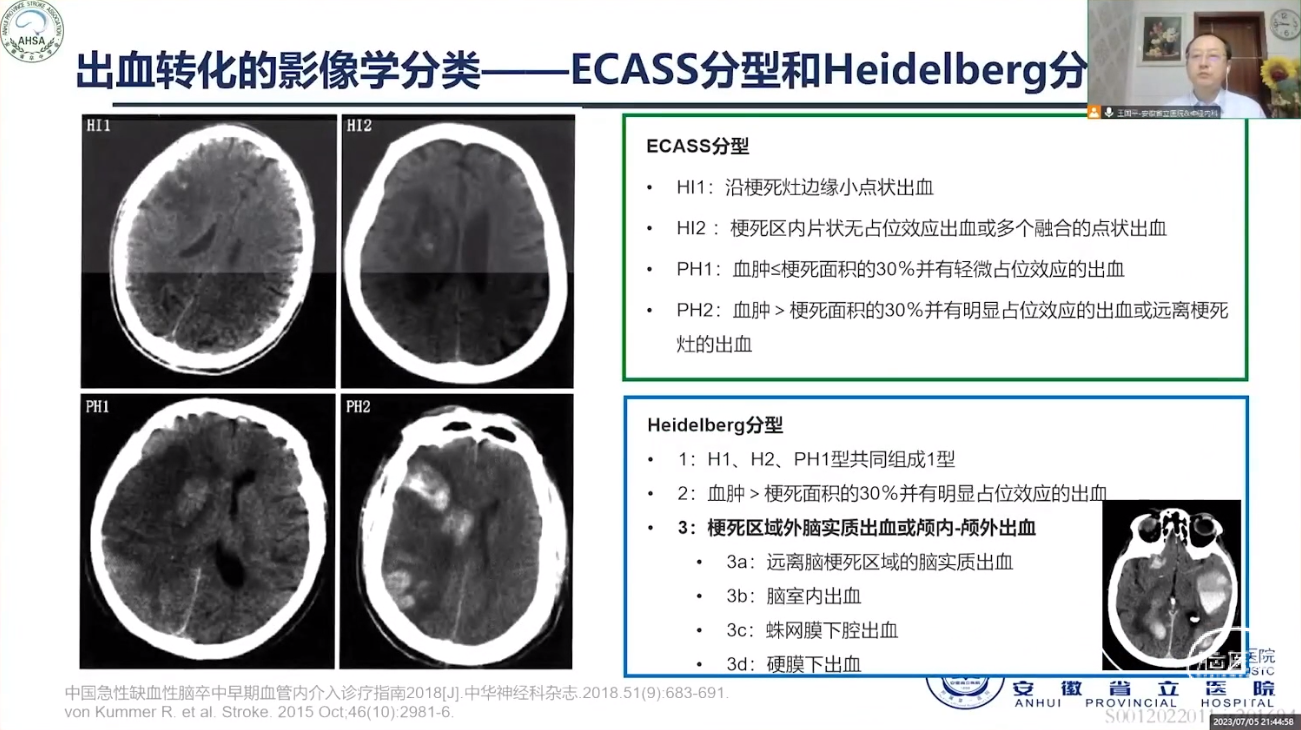

出血转化的影像学分类——ECASS分型和Heidelberg分型

出血转化的流行病学

亚洲人群出血倾向

·亚洲人群发生出血的倾向明显高于西方人群,回顾性分析GWTG数据的研究发现,亚洲人群溶栓后sICH发生率是白人1.5倍;

·中国人群出血转化的大样本临庆流行病学数据较少,有待更多研究

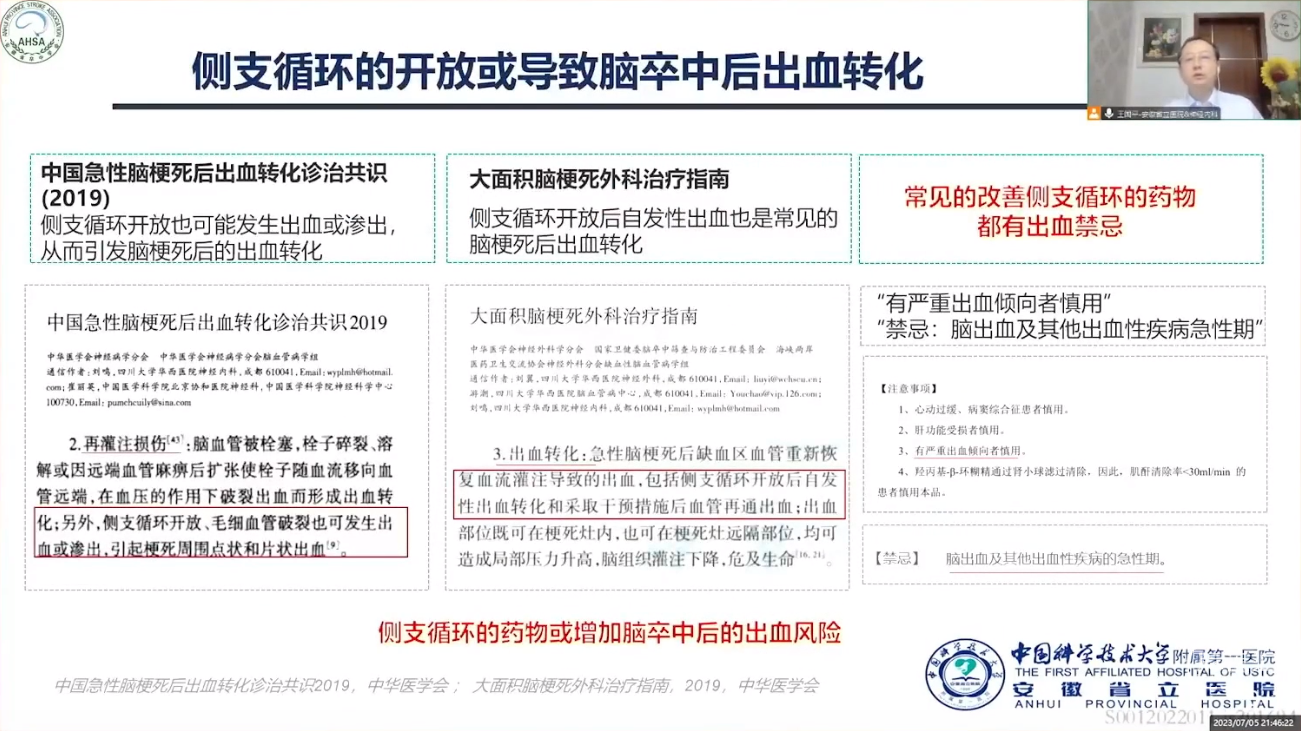

侧支循环的开放或导致脑卒中后出血转化

出血转化对预后的影响

症状性:与患者的不良结局风险相关

·IST-3研究:仅8%的溶栓后发生sICH的患者在6个月时能生活自理

·影像亚型的出血转化与结局的关系;

-PH2:ECASS Ⅰ/Ⅱ研究提示PH2型出血与早期神经症状加重和3个月死亡相关,ECASS Ⅱ中PH2型患者病死率接近50%

-PH1:与早期神经症状加重有关,但不影响患者的长期预后

-HI:与患者的不良预后无明显相关性

无症状性:结果仍不一致

·国内一项研究提示,无症状性出血的患者3个月预后较差

·荟萃NINDS和ATLANTIS研究提示无症状性出血转化对90d结局无影响

NO.2

出血转化危险因素及预测

出血转化的危险因素

临床因素

·溶栓(剂量、用药途径、时间窗、不同溶栓剂)、取栓及抗凝等治疗因素

·卒中严重程度

·年龄

·糖尿病史

·高血压

·心衰、肾衰史

血生化标志物

·基质金属蛋白酶-9(MMP-9)

·细胞纤维结合蛋白

·纤维蛋白原

·S100β

·血清铁蛋白

·活化的C反应蛋白

·凝血酶活化的纤溶抑制剂和纤溶酶原激活物抑制剂-1

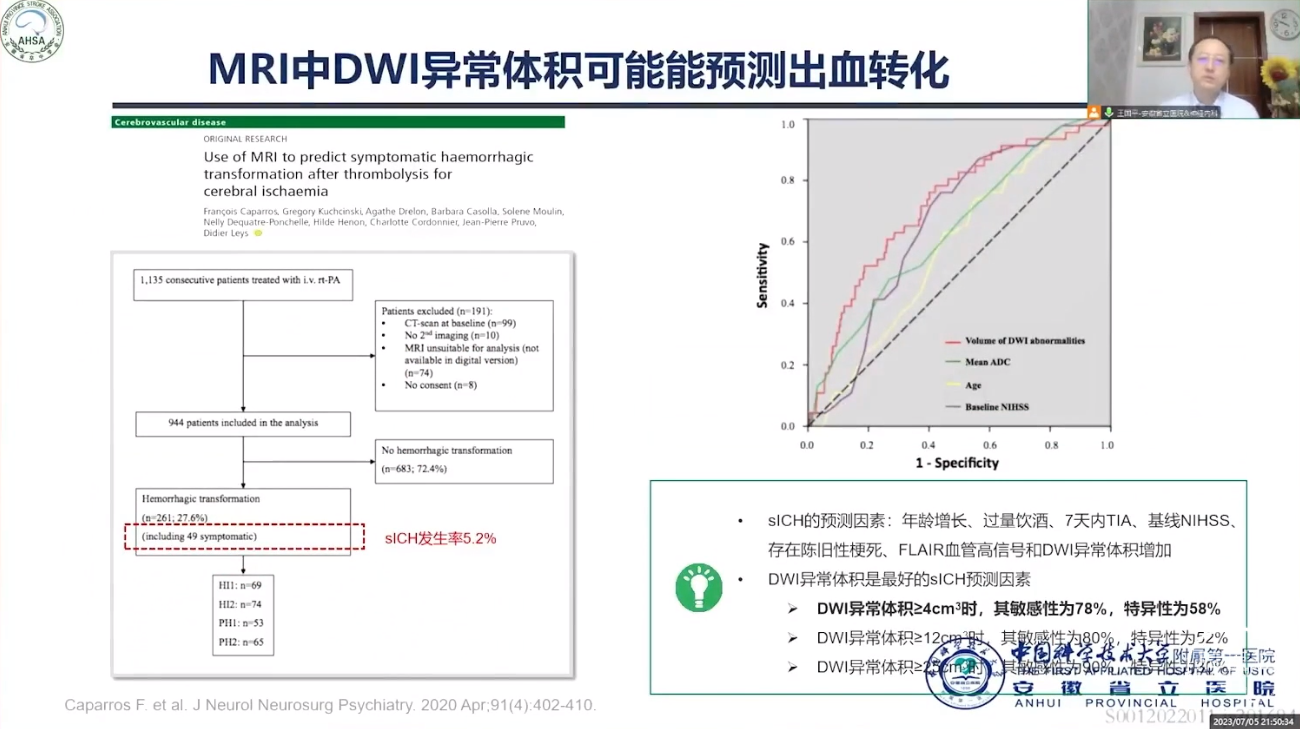

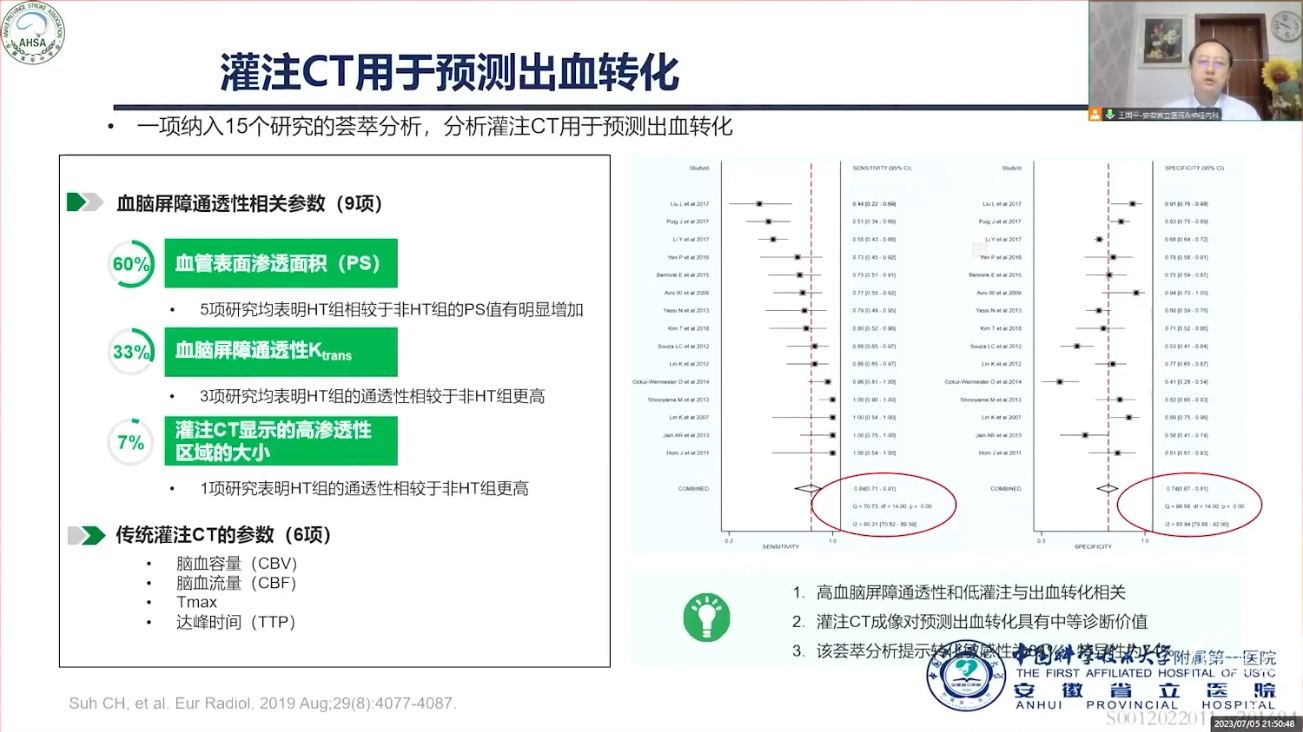

神经影像

·CT和MRI(DWI)显示的梗死面积或梗死体积

·CT的早期梗死征和致密动脉征

·MRI上有脑白质疏松或微出血

·侧支循环

·高密度急性损伤标志物

遗传因素

·α2巨球蛋白、凝血因子XⅡ和XⅢ基因以及白细胞相关6种其因(amphiregulin、C3HC4、SMAD4、INPP5D、MCFD2和VEGFI)与出血转化发生可能相关

·遗传因素的研究相对较少

出血转化临床相关的危险因素

·除溶栓、取栓及抗凝等引起出血的治疗因素外,卒中严重程度(NIHSS评分)和影像显示的大面积梗死是当前较为公认的出血转化相关危险因素

·尽管已发现较多可能与出血转化相关的因素,但单个因素对于脑梗死出血转化的预测价值有限

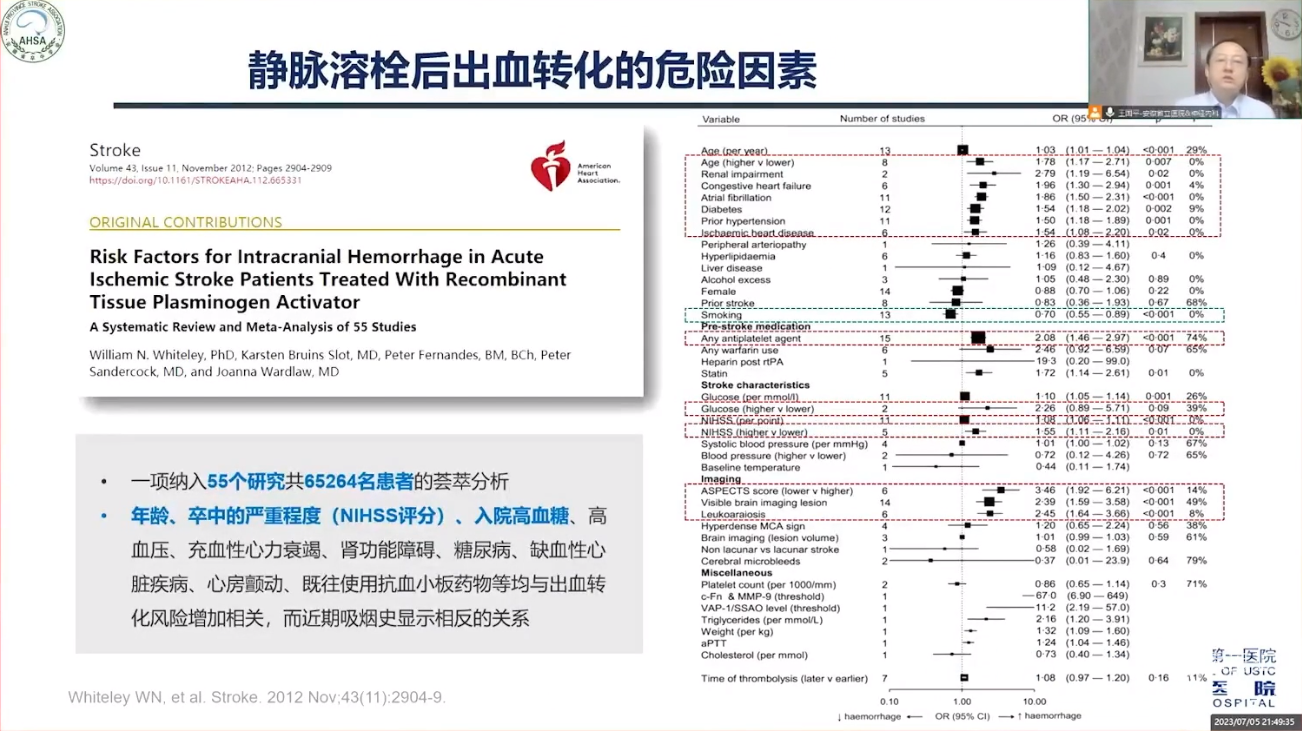

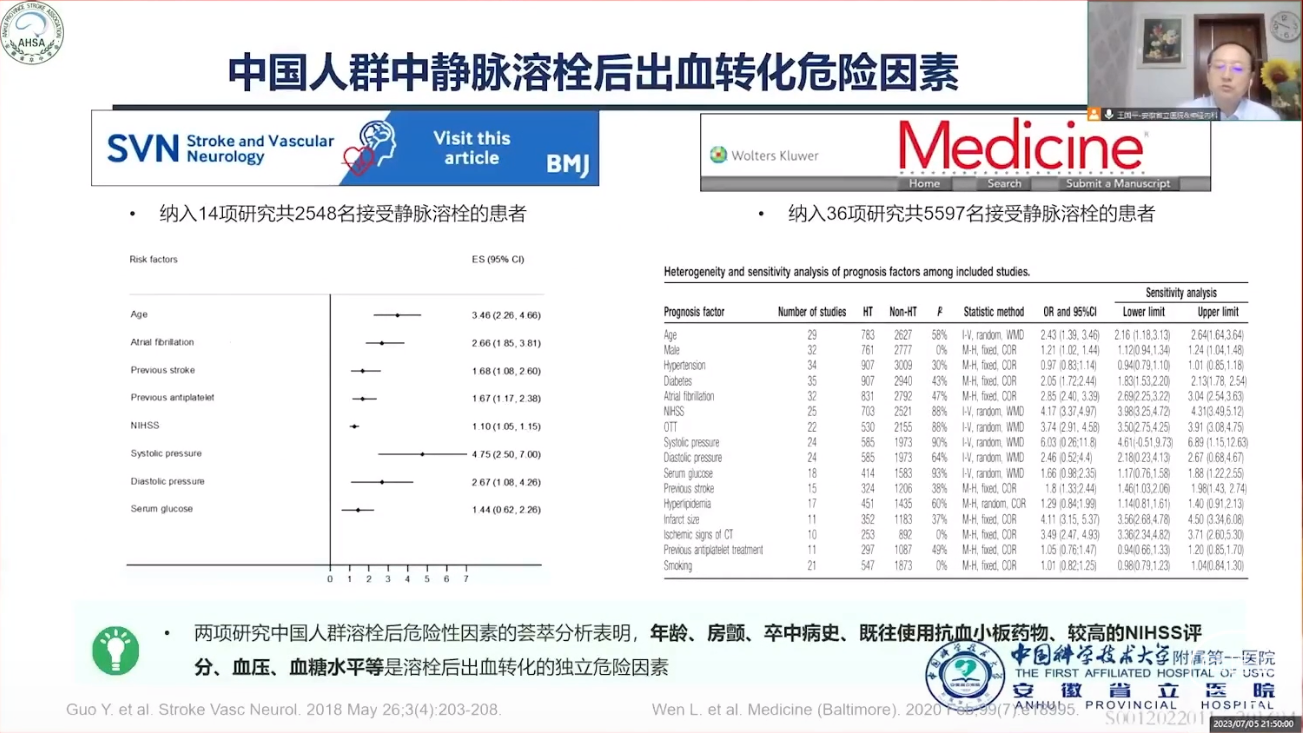

静脉溶栓后出血转化的危险因素

取栓手术后出血转化的危险因素

1.NIHSS评分:越高可能预示着更大的梗死灶提示血脑屏障破坏程度越严重,因此出血性转化的概率越高;

2.心房颤动:Yu Bin Lee等人的一项研究中证实心房颤动是急性大血管闭塞血管内治疗后HI的预测指标;

3.血糖:入院血糖增高及术后血糖增高都会影响出血性转化的发生;尤后血糖增高会增加血管内治疗后HT的风险

4.总胆固醇及低密度脂蛋白水平:低水平的总胆固醇及低密度脂蛋白值可增加溶栓后出血性转化的风险而高密度脂蛋白与甘油三酯水平与梗死后出血转化尚无关联;

5.侧支循环:较差的侧支循环会限制有效的再灌注;而严重低灌注区域上游的再通则可能会增加出血转化;

6.取栓次数及时间:血管内治疗手术中取栓次数大于3次是发生HT的危险因素并造成了死亡风险增高;超过60分钟的血栓切除术则增加了术后SICH的风险的良好预后的机会。

小结

·除溶栓、取栓及抗凝等引起出血的治疗因素外,卒中严重程度(NIHSS评分)和影像显示的大面积梗死是当前较为公认的出血转化相关危险因素

·如何早期识别出血转化的危险因素并应用于临床仍待进一步的研究

NO.3

出血转化机制及血脑屏障破坏

出血转化明确机制仍待深入研究

针对出血转化病理生理研究的机制研究较为公认的是以下4种,而溶栓后出血转化及血脑屏障的破坏研究较多,但其明确的机制尚不完全清楚,且早期出血转化和晚期出血转化机制不同,因此也需要深入研究。

缺血损伤

·脑梗死后缺血使内皮细胞损伤和基底膜降解,导致神经血管单元功能和结构破坏,血液内的成分(包括血细胞)逐渐渗出,从而导致出血转化。

再灌注损伤

·脑血管被栓塞,栓子碎裂、溶解或因远端血管麻痹后扩张使栓子随血流移向血管远端,在血压的作用下破裂出血而形成出血转化;

·侧支循环开放、毛细血管破裂也可发生出血或渗出,引起梗死周围点状和片状出血

凝血功能紊乱

·溶栓、抗凝、抗血小板等药物的使用,可致凝血因子功能异常或血小板减少而增加出血转化的发生风险

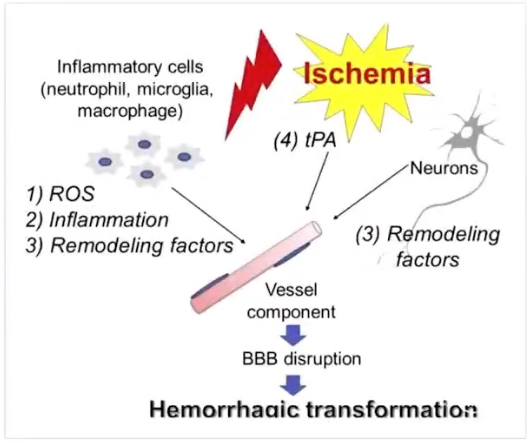

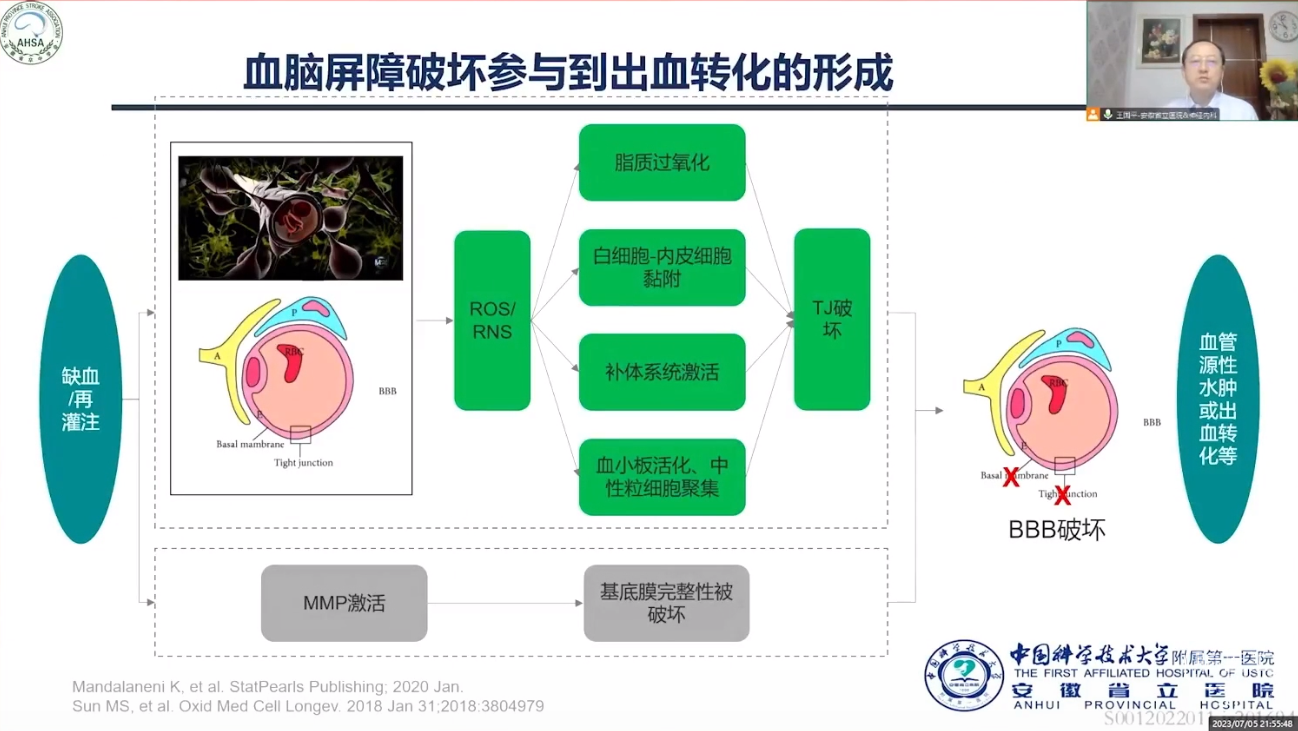

血脑屏障破坏

·脑梗死后氧化应激反应、炎性反应和血管反应的激活释放一系列炎性因子、氧自由基和细胞因子破坏血脑屏障致出血转化发生;

·缺血后细胞外基质蛋白溶解酶(主要为MMP)的激活可降解细胞外基质(包括胶原蛋白、层黏蛋白),破坏内皮细胞之间的紧密连接,导致血脑屏障破坏,最终致出血转化发生

溶栓后出血转化的发生机制

(1)ROS生成

·缺血再灌注可产生多种来源的ROS,包括细胞内线粒体、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶(NADPH氧化酶)、黄嘌呤氧化酶、细胞膜受体和炎症介质。

·ROS增加可通过损伤内皮细胞、周细胞、平滑肌细胞和星形胶质细胞破坏神经血管单元,导致血脑屏障通透性增加,HT的可能性增加。

(2)炎症

·炎症也是介导再灌注损伤的重要因素。tPA诱导的再灌注导致中性粒细胞、小胶质细胞和巨噬细胞数量增加。

·炎症介导许多信号级联反应,增加血脑屏障通透性并诱导HT。

(3)血管再生重建因子

·在血管生成过程中,血管内皮生长因子(VEGF)、血管生成素-1、MMP-9等重建因子在急性期介导BBB破坏,导致HT发生

(4)tPA直接毒性

·tPA可以直接作用于蛋白酶激活受体1从而增加MMP-9的表达;

·tPA可作用于血小板来源的生长因子受体α(PDGFRα)来增加BBB通透性;

·tPA可直接与脂蛋白受体蛋白(LRP)受体结合,增加MMP-3和MMP-9的表达

取栓后出血转化的发生机制

(1)当局部缺血组织获得再灌注时BBB的破坏连同脑血管系统的自身调节功能的损害易引起血液外渗;

(2)随着血管再通的时间延长血脑屏障的破坏变得更加广泛,同时出血性转化的风险更加显著。

(3)使用机械方法可以帮助进行再灌注,但可能会增加血管损伤导致血管痉挛或动脉夹层;

(4)取栓装置在展开或缩回时可能会引起微穿孔从而造成出血风险增大。

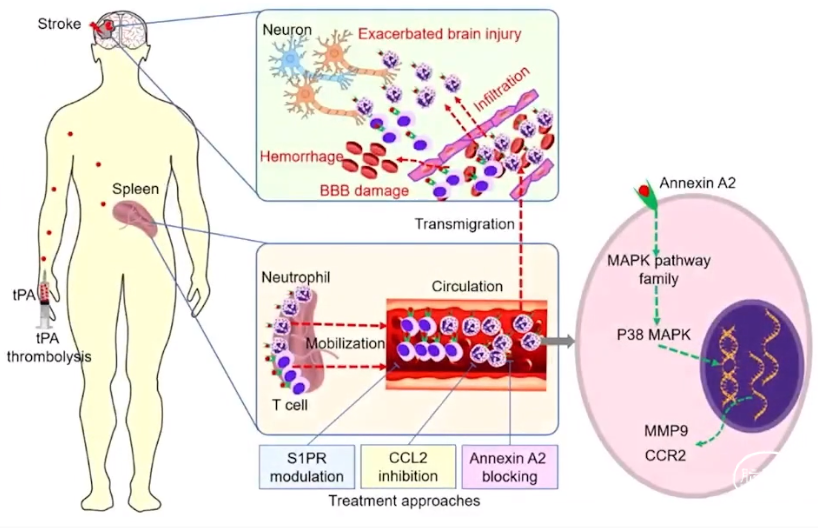

tPA活化免疫细胞加重卒中后出血转化

·在缺血性脑卒中患者和大鼠模型中,tPA迅速诱导循环免疫细胞激增。

·tPA通过结合膜联蛋白A2(annexin A2)作用于免疫细胞,调控这些细胞的转录组基因表达,迅速活化外周免疫细胞,进而加重血脑屏障破坏,促进溶栓后的出血转化。

·通过调节剂抑制外周淋巴细胞迁移,均可以显著降低溶栓后出血风险,并改善神经功能。

血脑屏障破坏参与到出血转化的形成

荟萃分析显示血脑屏障破坏与出血转化相关

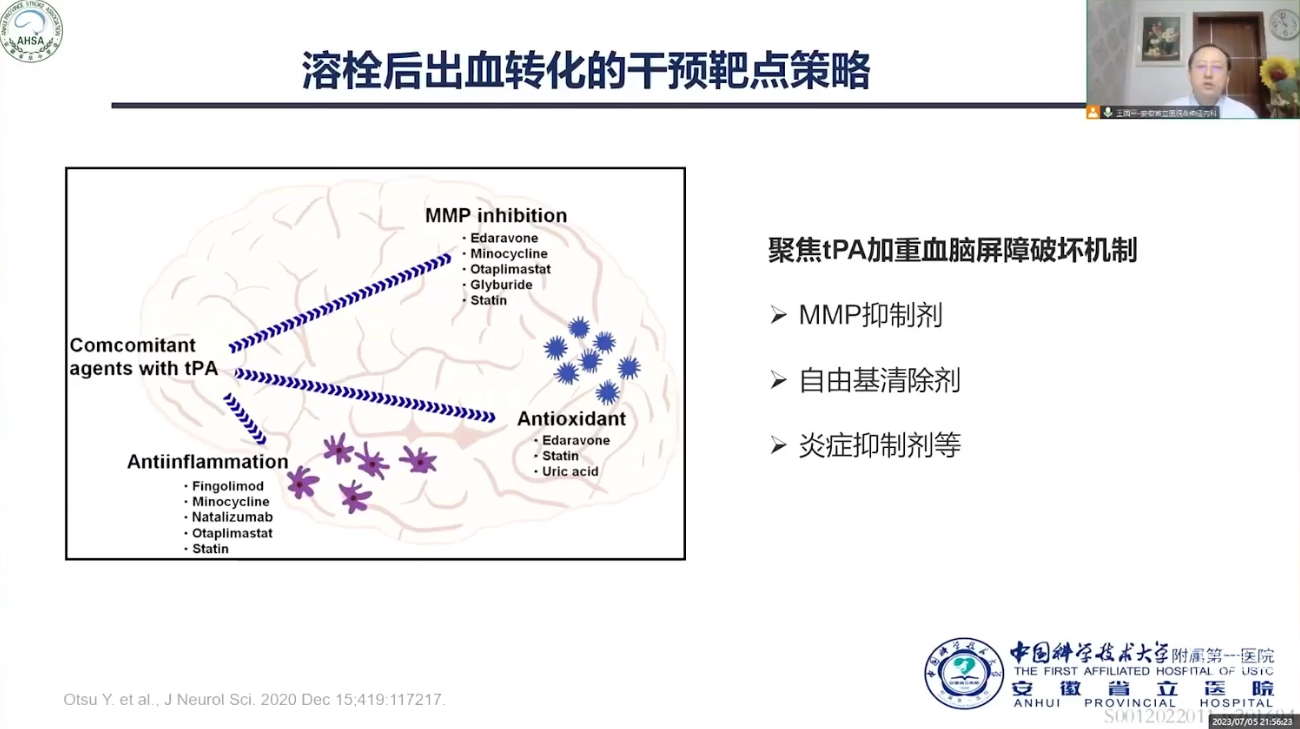

溶栓后出血转化的干预靶点策略

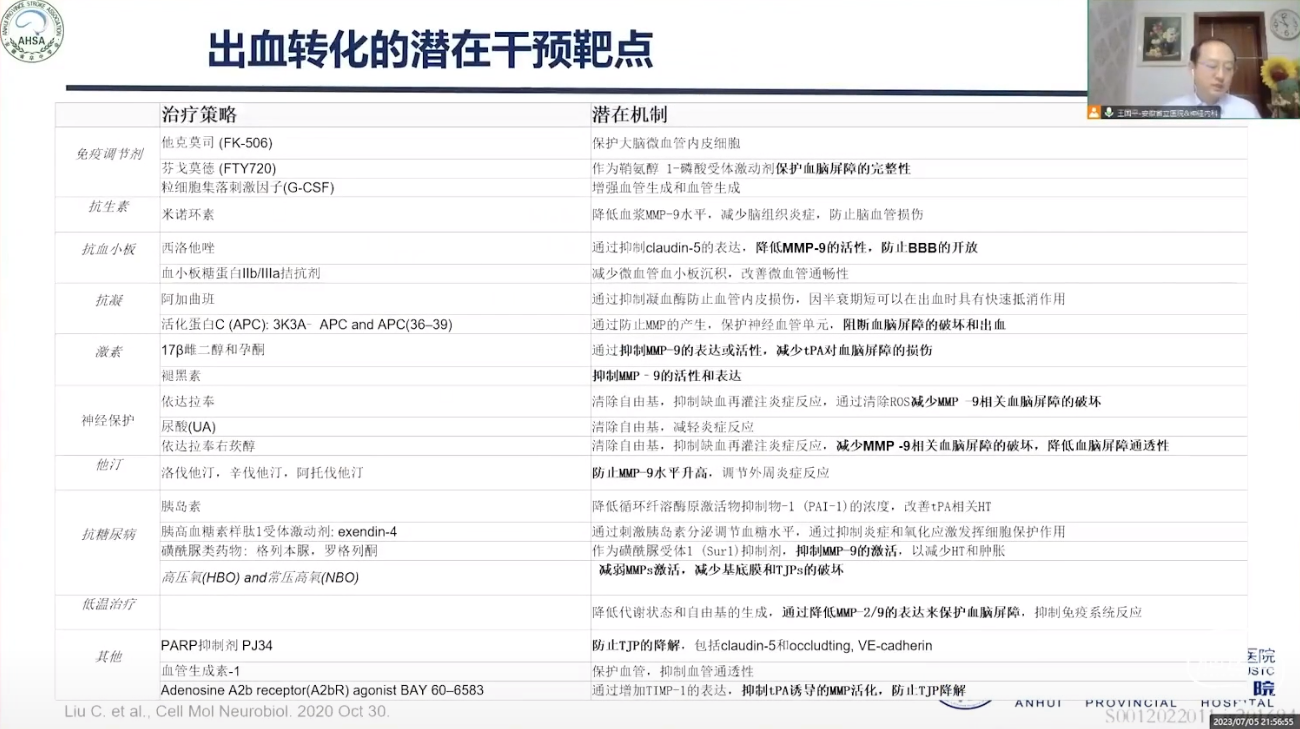

出血转化的潜在干预靶点

小结

·出血转化机制研究较多,但其明确机制仍待深入研究

·血脑屏障破坏在出血转化中起着重要作用,且与出血转化存在相关性,血脑屏障保护或可成为减少出血转化的干预策略

总结 & 启示

出血转化导致不良预后

·出血转化是缺血性脑卒中患者常见并发症

·症状性出血转化与患者的不良结局风险相关

出血转化风险因素与预测

·大量风险因素被证明和出血转化风险存在相关性,但目前仍缺乏非常有利的出血转化风险预测模型

·影像学的发展可能能为出血转化的预测带来契机

聚焦血脑屏障保护

·血脑屏障的破坏在出血转化中起着重要的作用

·聚焦血脑屏障保护的药物或可减少出血转化

讲者介绍

王国平 教授

中国科学技术大学

附属第一医院(安徽省立医院)

·主任医师、教授、硕士研究生导师、博士后指导老师

·中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)神经内科主任

·中国卒中中心管理指导委员会督查专家

·中国医师协会睡眠医学专委会委员

·中国医师协会神经内科分会委员

·安徽省“江准名医”

·安徽省医学会神经病学分会副主任委员

·安徽省卒中学会会长

·安徽省脑血管健康管理协会会长

·安徽省睡眠研究会副理事长

·安徽省医学会心身医学会副主任委员

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。