专家访谈

刘建民

教授

刘建民

教授

刘建民

教授

刘建民

教授

本期病例

患者基本信息

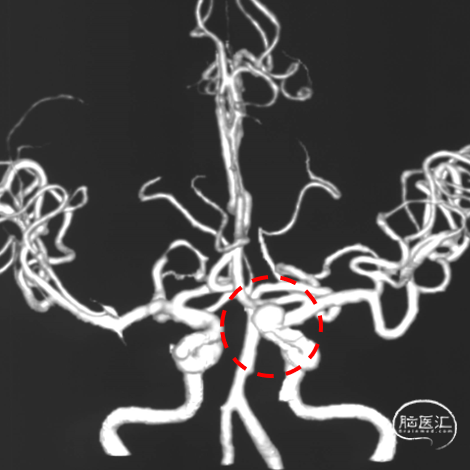

基本信息:女性,63岁。

病史:因口舌麻木行CTA检查,发现左侧颈内动脉眼动脉段动脉瘤。既往高血压病史。

手术方案

术前予阿司匹林100mg qd+氯吡格雷75mg qd抗血小板准备。

行血栓弹力图结果显示:AA抑制率100%,ADP抑制率60.8%,拟经桡动脉入路行Pipeline™ Flex with Shield Technology™ 血流导向密网支架置入术。

术中耗材

Phenom™ 27 微导管

Pipeline™ Flex with Shield Technology™ 血流导向密网支架 2.75×20mm

远端通路导引导管

0.014''微导丝

0.035''泥鳅导丝

125cm SIM导管

手术过程

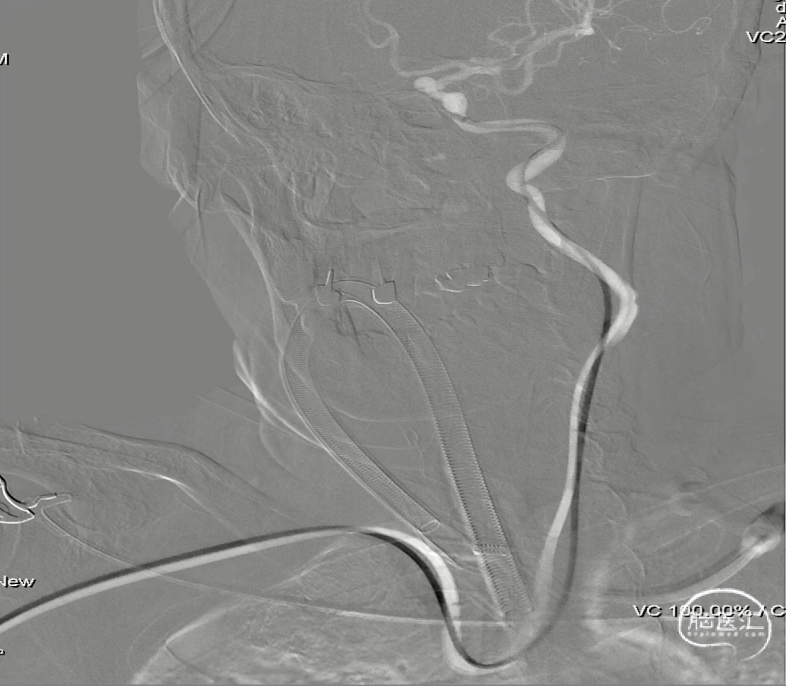

经桡动脉入路,0.035''泥鳅导丝配合SIM导管携远端通路导引导管置于颈内动脉海绵窦段。

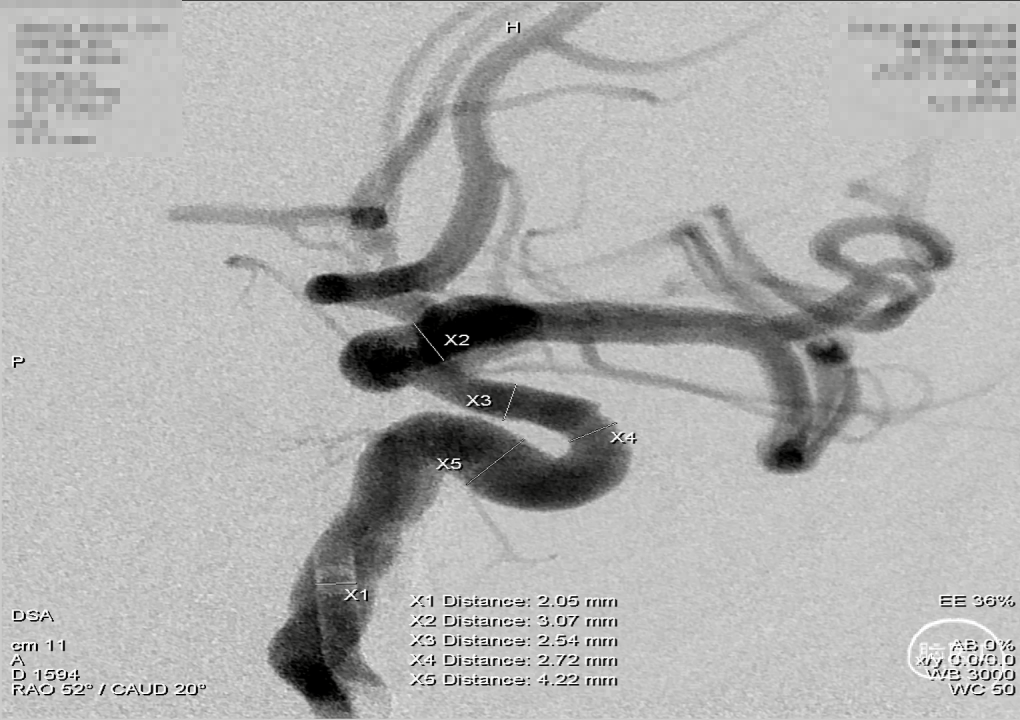

导管到位后,放大倍率下再次行造影,经校准后测量得出:靶动脉瘤远端血管直径2.93mm,近端血管直径2.83mm,拟释放节段血管长度约16.1mm。更换工作角度,再次校准后确认远端及近端血管直径。

Phenom™ 27 微导管置于大脑中动脉M2段。

微导管到位

根据血管测量结果,选择一枚Pipeline™ Flex with Shield Technology™ 血流导向密网支架 2.75×20mm,支架输送顺利,随后回撤微导管,将支架头端于大脑中动脉M1段血管平直处打开。

支架输送

支架头端打开

见支架头端打开良好后,回撤系统,将支架头端锚定于A1开口处近端,透视及造影下确认支架头端位置理想,随后进一步通过推拉结合的方式释放支架。

支架头端释放及造影确认

支架中段释放

支架中段释放后造影确认

支架尾端释放及造影确认

常规行微导丝按摩进一步促进支架打开和贴壁。

微导丝按摩

术后情况

工作位透视下观察可见支架打开良好,复查造影可见支架打开良好,动脉瘤内可见造影剂滞留。

术后工作位造影

术后标准正位造影

总结

Pipeline™ Shield 血流导向密网支架终于进入到中国,作为初次的使用体会,操作本身过程与Pipeline™ Flex 血流导向密网支架并无差异。我们也期待Shield表面改性技术,在功能上能给患者带来更快速的内膜修复。也非常期待它能够降低病人抗血小板药物的剂量,缩短病人用药的时间,减少因为抗血小板药物带来的副作用,为患者带来更安全的选择。

术者简介

刘建民

海军军医大学第一附属医院

主任医师,博士生导师

脑血管病中心主任,战创伤中心主任,全军脑血管病研究所所长

加拿大多伦多大学客座教授

国家卫健委脑卒中防治工程专家委员会秘书长;国家卒中中心管理专家委员会副主任;中国卒中专科联盟副主席;中国医师协会介入医师分会副会长;中国医师协会神经外科医师分会常务委员;中华医学会神经外科分会常务委员;全军神经外科专业委员会副主任委员

世界神经介入大会(WLNC)执委;2011世界颅内支架大会(ICS)主席;2016/2021WLNC主席;东亚神经介入大会(EACON)主席

李强

海军军医大学第一附属医院

副主任医师,医学博士

海军军医大学附属长海医院脑血管病中心副主任

副主任医师,副教授,硕士研究生导师

美国加州大学旧金山分校访问学者

国家卫健委能力建设和继续教育神经介入专委会委员

中国医师协会介入医师分会神经介入学组副组长

中国中西医结合学会神经外科专委会委员

上海市医学会神经外科专委会委员,脑血管病学组副组长

吕楠

海军军医大学第一附属医院

毕业于第二军医大学,医学博士

脑血管病中心副主任医师、副教授,美国Houston Methodist医院访问学者,上海理工大学联合硕士生导师。

长期从事脑血管病的临床诊疗与基础研究,主持/参与国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家、省部级课题10余项,第一作者或通讯作者发表SCI论文20余篇,参编专著6部,多次应邀在世界神经介入治疗大会(WFITN)等国内外学术会议发言。

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容