Brief Introduce

✦

最近,在神经介入实践中,越来越多的趋势是使用经桡动脉入路(TRA)进行神经血管内手术,最近研究的集体证据表明,与经股动脉入路(TFA)相比,TRA的入路部位并发症更少。这源于介入心脏病专家向TRA的过渡,因为它具有更好的安全性,更低的并发症和更高的患者满意度。在一些研究中,两种方法的比较扩展到术后过程,包括患者的活动,术后护理需求和住院时间,这些都影响成本效益。目前,在随机临床试验的基础上,测试了机械取栓(MT)对大血管缺血性卒中患者的疗效,TFA被确立为MT的金标准方法,然而,一些非比较研究将TRA作为一种潜在的替代方法。此外,文献中也有一些研究在MT中将TRA与TFA在手术时间指标、安全性和临床结果方面进行了比较。然而,这些研究的证据是不一致的,不确定的。因此,我们进行了这项系统综述和荟萃分析,以提供有关TRA与TFA在MT手术中和临床益处以及安全性的综合证据。

方法

1

合格标准

2

文献检索

从研究开始到2022年5月1日,我们对4个电子数据库(PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane CENTRAL)进行了全面的文献检索,使用以下搜索查询(“Transradial”或“TRA”)和(“Transfemoral”或“TFA”)以及(“Mechanical thrombectomy”或“MT”或“endovasocular thrombectomy”或“Stroke”)。所有重复数据均删除并手动筛选纳入研究的所有参考文献。此外,我们交叉参考了检索到的文章和综述论文的参考书目,以确保我们纳入了所有相关研究。此外,我们对会议摘要和/或海报进行了手工检索,以将其公开可用的数据纳入我们的荟萃分析。

3

文献检索结果的筛选和数据提取

4

结局指标和结果综合

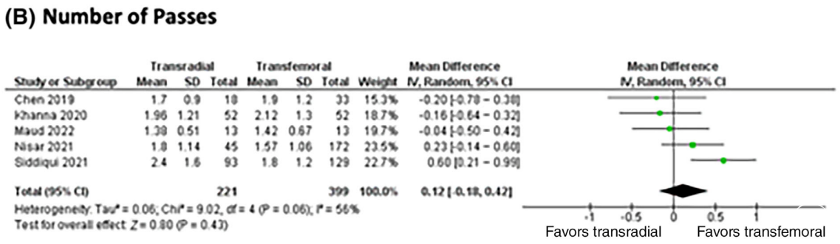

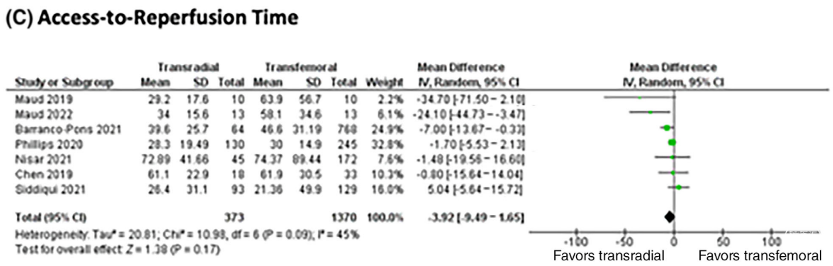

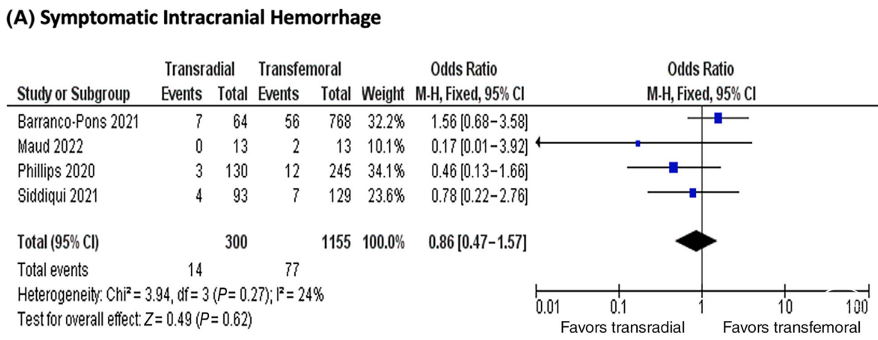

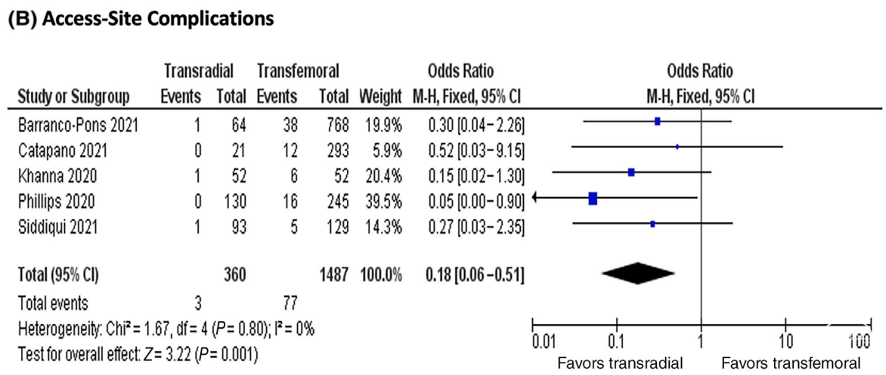

对于构成连续数据的结局,将两组间的平均差(MD)及其SD合并。为了估计研究报告中位数和四分位数范围的MD或SD,使用Wan方法。对于构成二分类数据的结局,将每组的事件发生频率和患者总数合并为两组间的比值比(OR)。为确定异质性,采用χ 2和I2检验。除异质性显著的情况下采用随机效应模型外,其余分析均采用固定效应模型,以P<0.05为有统计学意义。所有统计分析均由Review Manager软件(RevMan version 5.4:The Cochrane Collaboration, Oxford, UK)完成。

5

跨研究的偏倚风险

结果

1

文献检索结果和研究选择

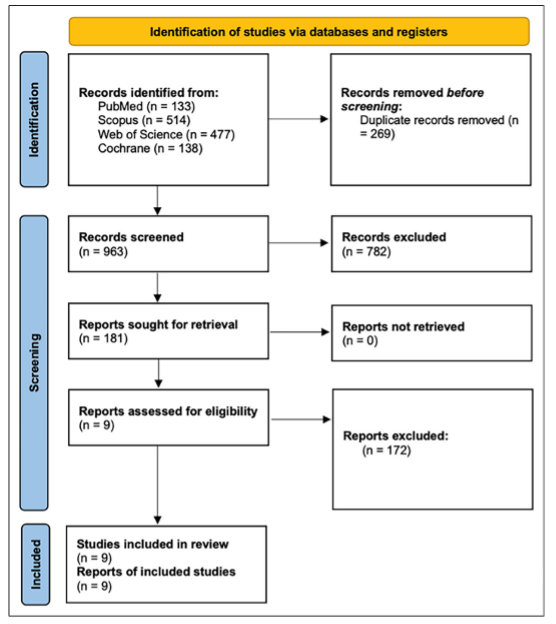

图1:系统综述首选报告项目和meta分析(PRISMA)流程图

2

研究特征

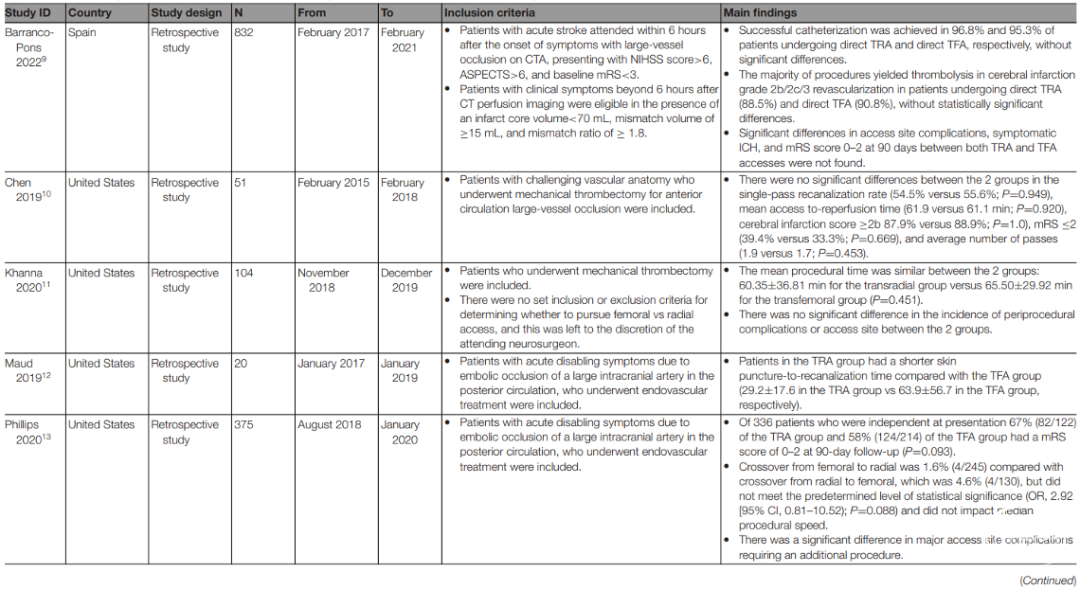

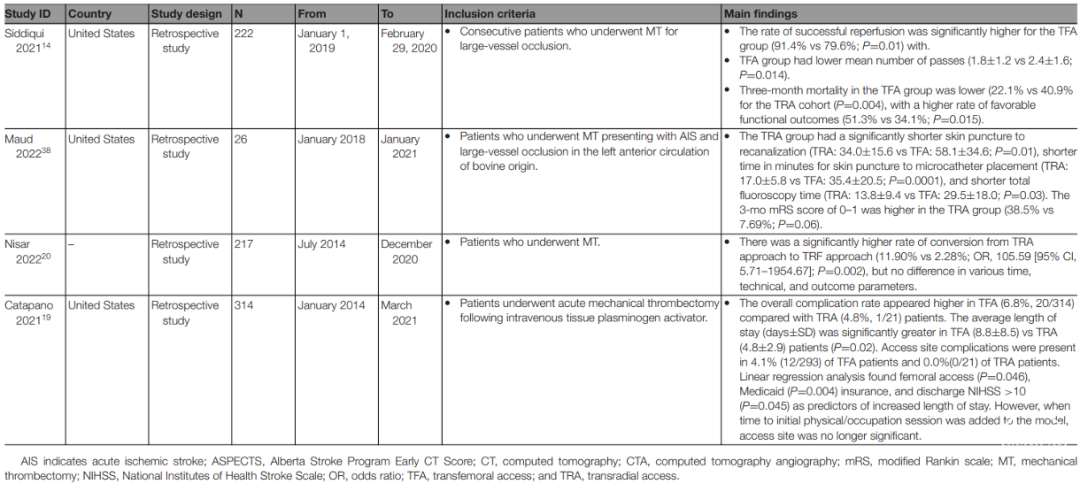

表1:本系统综述和荟萃分析中纳入的研究摘要

3

研究中的偏倚风险

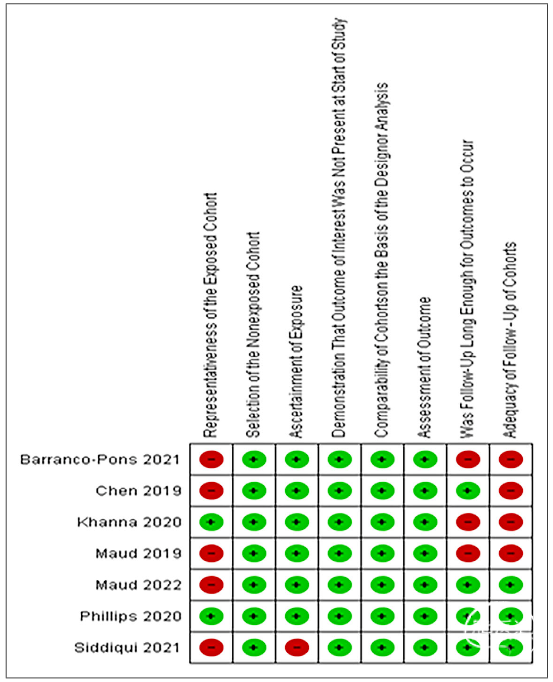

图2:纳入的2项随机对照试验的偏倚风险评估总结:绿色,偏倚风险低;红色,偏倚风险高;或黄色,偏倚风险未知。

4

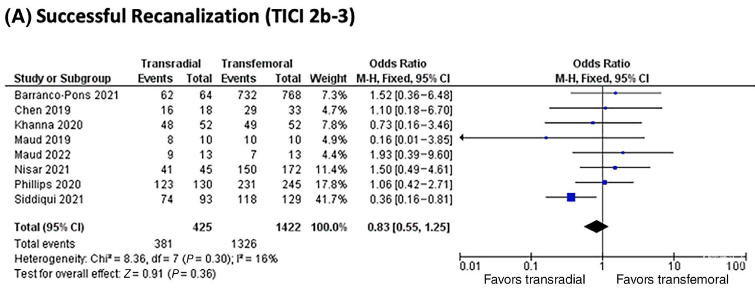

成功再通(TICI 2b-3)

5

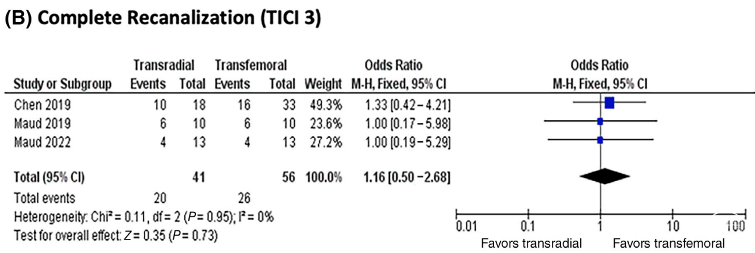

完全再通(TICI 3)

6

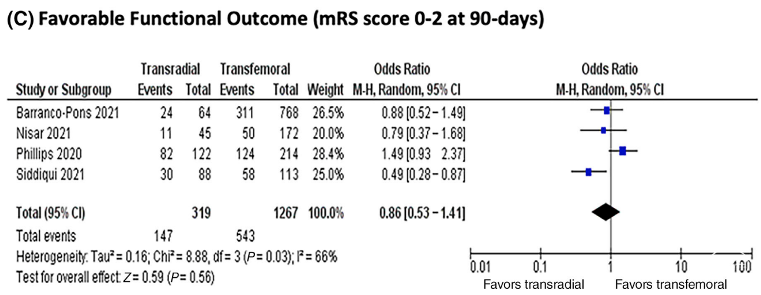

良好功能结局(90天改良Rankin量表评分为0~2分)

7

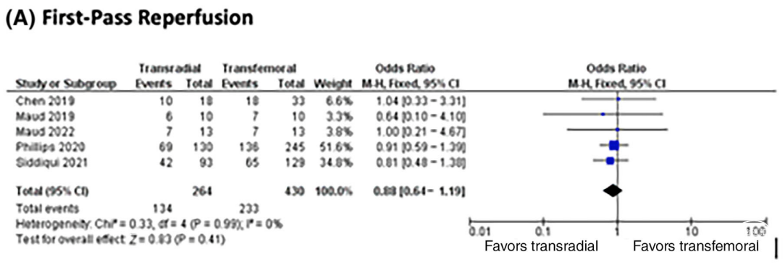

一把再通灌注率

8

平均再通次数

9

穿刺到再通时间

10

症状性颅内出血

11

穿刺入路部位并发症

讨论

优势与局限性

总结

点评

这是目前最新和最大的一篇荟萃分析。对于经桡取栓,相信结论激励了所有TRAer,两种入路在成功再通、完全再通、功能结局、一把再通的灌注率、平均再通次数、穿刺到再灌注的时间和症状性颅内出血方面相似。即便我们目前面临不少实际挑战和技术难题,但未来是光明的,挑战是可以克服的。路漫漫其修远,吾将上下而求索。

长按识别二维码

进入CNIT神经医学创新与转化联盟学术主页,查看更多文章

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容