导语

尊敬的专家同道:

大家好!“沙场点兵,有史可鉴”是史赛克公司推出的一档病例展示及点评栏目,旨在手术技术交流,产品特点演示,与各位神经介入专家共同进步。让我们相约线上,博采众长,共同探讨手术技术。精彩内容,敬请期待。

病例一展示

1

患者基本信息

患者:女,57岁。

主诉:发作性头晕2天,再发伴左侧肢体乏力2小时。

既往史:高血压病史5年。

入院查体:血压150/80mmHg,意识清,口齿含糊,NIHSS评分7分,双侧瞳孔对称,直径约3mm,光反射量好,无凝视,左侧鼻唇沟变浅,左侧肢体肌力3级,右侧肢体肌力5级。

静脉溶栓:未行;急诊予替罗非班针微泵静推。

术前CT平扫

术前DWI

术前T2 Flair

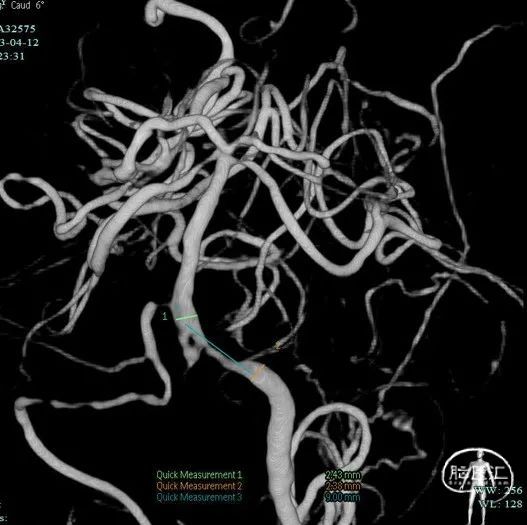

术前CTA

2

诊断及治疗方案

诊断:脑梗死,左侧椎动脉V4段闭塞,高血压。

病因:考虑左侧椎动脉动脉粥样硬化性狭窄闭塞。

治疗方案:先局麻造影血管评估,必要时全麻下行闭塞开通,狭窄处球囊扩张,备支架成形。

3

手术器械

长鞘:AXS Infinity LS导管鞘(80cm)

中间导管:Catalyst 6

微导丝:Synchro-14(2m、3m)

微导管:Rebar-18

球囊:Gateway球囊(2.0*15,2.5*15)

支架:自膨支架

4

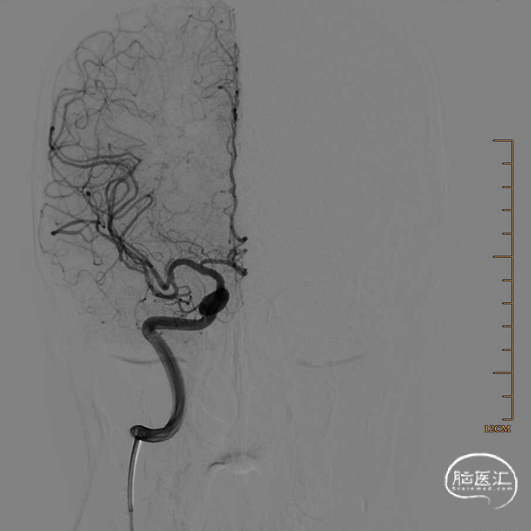

造影过程

5

手术过程

微导丝带微导管进入远端真腔。

回撤微导管造影见左侧椎动脉末段重度狭窄伴远端血栓形成。

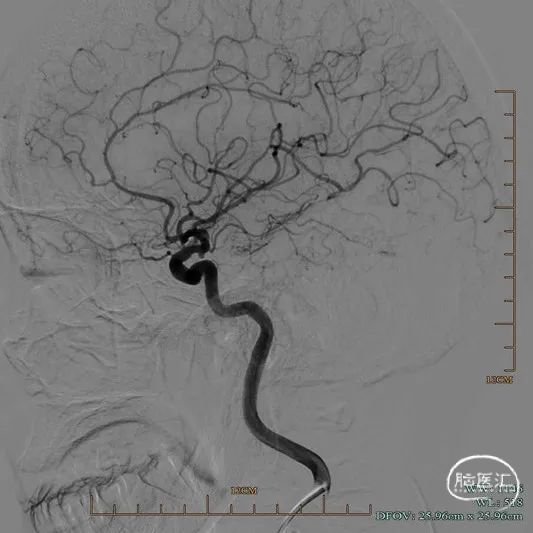

2.0*15球囊6atm扩张后,卸球囊同时BAT技术跟进中间导管至远端抽吸。

回撤中间导管后造影见残余狭窄仍明显。

更换2.5*15球囊6atm再次扩张。

撤出微导丝后观察10min再造影。

术后三维造影。

术后CT平扫

患者术后NIHSS评分下降为2分,口齿含糊,右侧肢体肌力4级。

术后DWI

术后一周CTA

患者术后一周NIHSS评分下降为0分。

专家点评

这是一例经典的后循环ICAS病变的急诊血管内治疗病例。随着ATTENTION研究和BAOCHE研究两大后循环RCT研究结果的发表,后循环大血管闭塞的急诊血管内治疗有了充分的循证医学证据,刚刚发布的《急性缺血性卒中血管内治疗中国指南2023》对急性基底动脉闭塞的血管内治疗给予了高级别推荐。ICAS病变是中国人群急性大血管闭塞的常见病因,具体的治疗策略包括支架取栓、抽吸取栓、球囊成形、支架植入等方法。

该病例责任血管为左侧椎动脉V4段闭塞,合并基底动脉血栓形成,处理过程中如何避免血栓逃逸是术中必须考虑的问题。同时,左侧椎动脉颅外段路径迂曲,建立稳定的治疗通路也至关重要。术中采用Infinity长鞘和CAT6中间导管建立通路,长鞘可以高到位提供强支撑,CAT6既是通路导管,又可以进行血栓抽吸。球囊扩张狭窄病变后辅助中间导管到达远端进行血栓抽吸,可以有效避免血栓逃逸。针对此类病变,陈文伙教授团体提出的“BASIS”技术,先释放取栓支架固定血栓,然后沿取栓支架微导丝送入球囊进行扩张,再跟进中间导管进行抽吸,更加科学合理。至于补救性支架植入的有效性和安全性,目前还没有循证医学证据。但当单纯球囊扩张成形不能有效维持前向血流时,支架植入也是必要的。同时配合足量的抗血小板药物应用,防止支架内再闭塞。该病例的术前评估完善,手术指征明确,治疗方案合理,实现了血管成功再通和患者良好预后!

病例二展示

1

患者基本信息

患者:女,58岁。

主诉:左侧肢体乏力伴言语不能2.5小时。

既往史:房颤、风湿性心脏病史多年,二尖瓣及主动脉瓣机械瓣置换术史多年,口服华法林2.5mg qd,未行凝血谱复查。

入院查体:血压138/71mmHg,意识模糊,GCS评分E3V2M5,NIHSS评分18分,双侧瞳孔等大对称,直径约3mm,光反射存在,双眼向右侧凝视,左侧鼻唇沟变浅,心律绝对不齐,可及金属音,左侧肢体刺痛有屈曲,右侧肢体刺痛有定位,肌力检查不配合。

静脉溶栓:未行。

术前CT平扫

术前CTA

术前CTP

2

诊断治疗方案

诊断:右侧颈动脉闭塞脑梗死,心房颤动,风湿性心脏病,二尖瓣机械瓣置换状态,主动脉瓣机械瓣置换状态。

病因:心源性栓塞。

治疗方案:立即急诊全麻下行经皮颅内动脉取栓,先予近端阻断后抽吸,必要时支架取栓。

3

手术器械

导引导管:FlowGate 2

中间导管:Catalyst 7

微导丝:Synchro-14

微导管:Pro-18

支架:Trevo ProVue

4

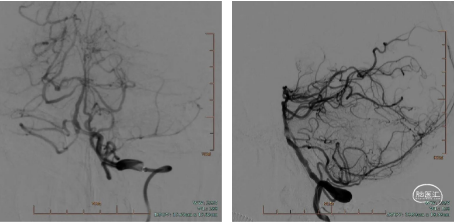

手术过程

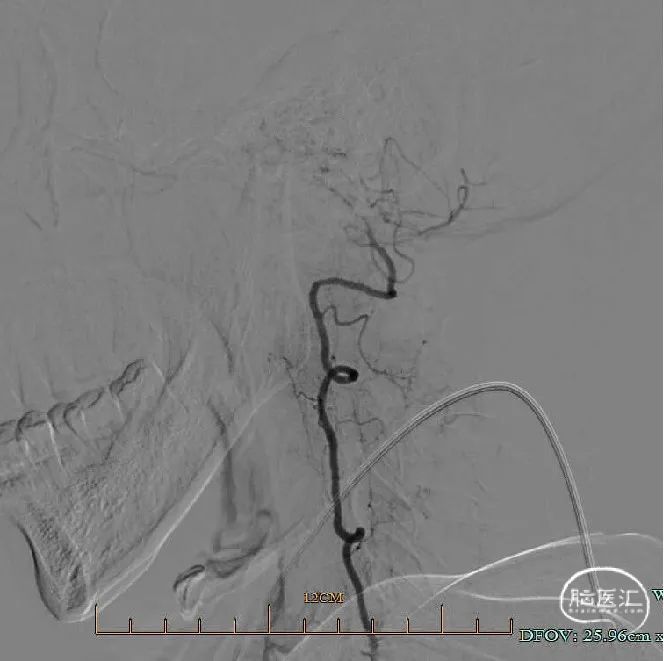

FlowGate 2与125cm造影导管及0.035”泥鳅导丝同轴超选进入右侧颈内动脉起始部后造影见血栓位于右侧颈内动脉末段。

微导管微导丝将Catalyst 7带至右侧颈内动脉末段后充盈球囊负压抽吸,颈内动脉三级再通。

5

术后CT平扫

患者出院NIHSS评分下降为0分,mRS评分0分。

专家点评

该病例为心源性栓塞导致的右侧颈内动脉大负荷血栓。此类患者急诊取栓的难点在于血栓量大且多为机化质韧的栓子,无论首选支架取栓还是抽吸取栓,难以实现首次再通,容易发生栓子逃逸,而球囊导引导管的使用则是获得首次再通的关键。有多项回顾性研究发现,在取栓过程中使用球囊导引导管可以显著减少取栓次数,提高首次再通率,缩短手术时间,改善患者预后。欧美地区的前循环取栓,球囊导引导管使用率超过50%,而国内的使用率据估算不到10%,只是在少数中心得到应用。

术者使用Flowgate2 球囊导引导管阻断近端血流,配合大内腔的CAT7进行抽吸,远端使用Trevo取栓支架,通过三件套的“TRAP”技术或“BADDASS”技术方案实现了首次再通,患者也获得了良好预后。目前,国内正在进行关于球囊导引导管取栓疗效的随机对照试验,如果能得到阳性结果,相信会对球囊导引导管在国内的广泛应用起到推到作用。

点评专家

韩红星

临沂市人民医院

副主任医师,医学博士,硕士生导师

临沂市人民医院神经内科主任

中国卒中中心管理指导委员会督察专家

中国卒中学会第一届青年理事会理事

中国医师协会神经内科医师分会神经介入学组委员

中国老年医学学会脑血管病专业委员会委员

中国医药教育协会血管微创医学专业委员会委员

山东省医师协会神经内科介入医师分会副主任委员

山东省医学会神经内科学分会委员

临沂市医师协会脑卒中专业委员会主任委员

奥地利维也纳大学总医院访问学者,主要研究方向是脑血管病,擅长缺血性脑血管病的介入治疗和卒中中心建设管理工作,发表SCI及核心期刊论文20余篇

术者简介

关

键

词

产品:Catalyst 6,Gateway,Catalyst 7,Flowgate 2,Trevo ProVue

技术:TRAP

部位:BAV,ICA

END

扫码进入史赛克品牌专区

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容