近期,南方医科大学南方医院神经外科陆云涛研究团队在神经外科期刊《Neurosurgery》发表了题为《Exploring the Pathogenesis of Atlanto-Occipital Instability in Chiari Malformation With Type II Basilar Invagination: A Systematic Morphological Study》的研究论文。

本研究在前期研究的基础上,扩大样本量,采用Mimics 20.0软件建立三维几何模型,系统化测量后颅窝(PCF)、枕骨髁(C0)、寰椎(C1)和枢椎(C2)的相关影像学数据,证实伴有或不伴有II型颅底凹陷(II-BI)的Chairi畸形(CM)患者都存在颅颈交界区(CVJ)骨骼发育畸形,但程度不同。其中,斜坡发育不足和枕骨鳞部短小在两者中均有发生,但CM+II-BI的上述颅底骨骼发育不良更为明显,且同时伴有C0和寰椎侧块(C1-LM)上部分的扁小畸形,由此出现了寰髁关节(AOJ)的形态异常,即由经典的“球窝状”关节变成明显的平面关节。更为重要的是,CM+II-BI的C1-LM上关节面前后关节突高度差和关节面倾斜角异常增大,从而导致AOJ变得不稳定。因此,CM+II-BI患者除了PCF容积减小外,AOJ骨骼形态畸形所带来的寰髁关节不稳定(AOI)是另外一个重要的发病机制,故应在枕骨大孔减压(FMD)的基础上,联合采用枕颈固定融合术(OCF)治疗。

汕头大学医学院第二附属医院神经外科黄钦国博士为第一作者;南方医科大学南方医院神经外科陆云涛教授为通讯作者。

REF: Huang Q, Yang X, Zheng D, et al. Exploring the Pathogenesis of Atlanto-Occipital Instability in Chiari Malformation With Type II Basilar Invagination: A Systematic Morphological Study. Neurosurgery. 2023;92(4):837-853. doi:10.1227/neu.0000000000002284

PMID: 36700733 PMCID: PMC9988292

前言

方法

结果

人口统计学特征

对照组、CM组和CM+II-BI组中女性患者的比例分别为48.8%、63.5%和59.5%(χ²,P=0.19)。对照组、CM组和CM+II-BI组患者的平均年龄分别为45.0±13.3岁、43.1±11.8岁和41.0±12.7岁(Wilcoxon秩和检验,P=0.26)。

寰髁关节形态特征

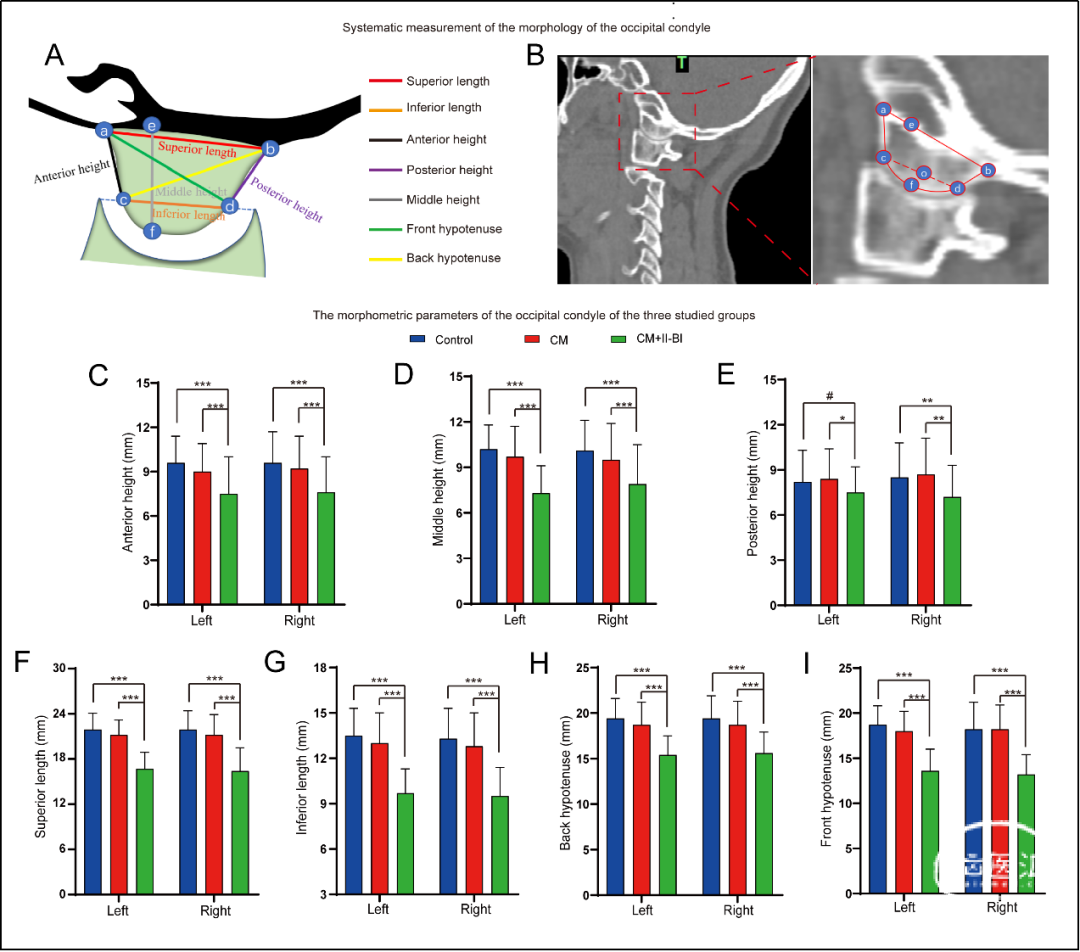

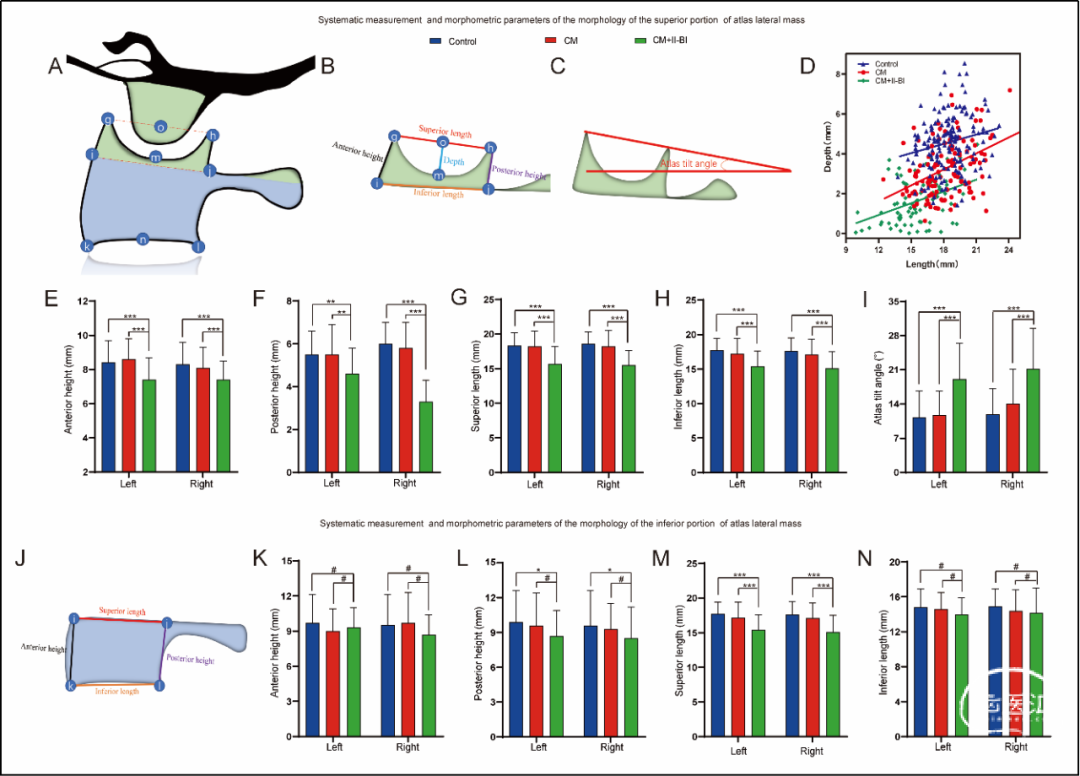

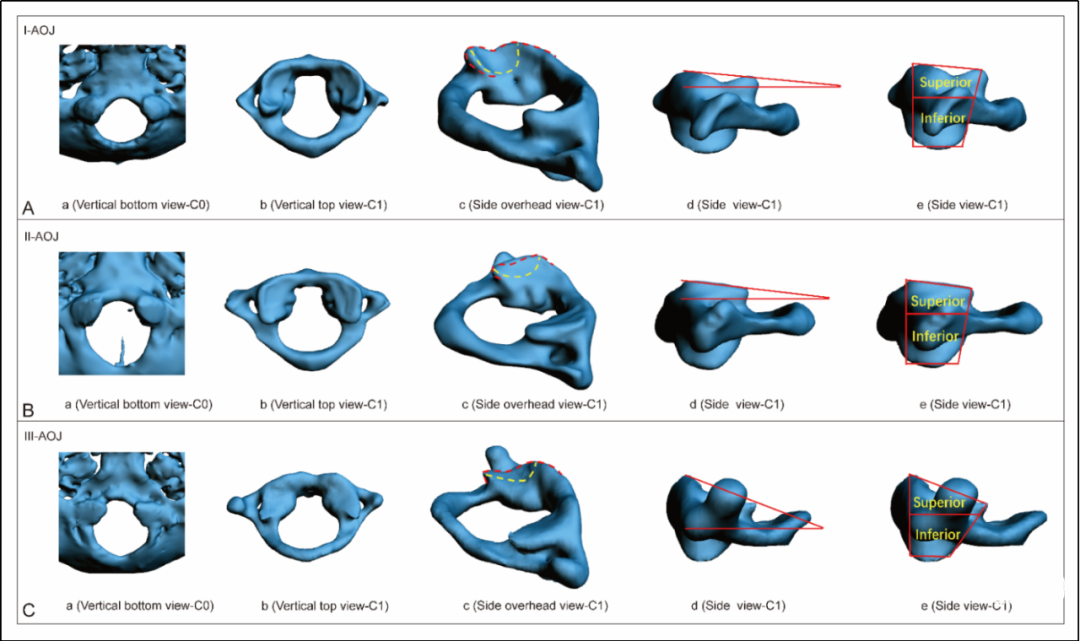

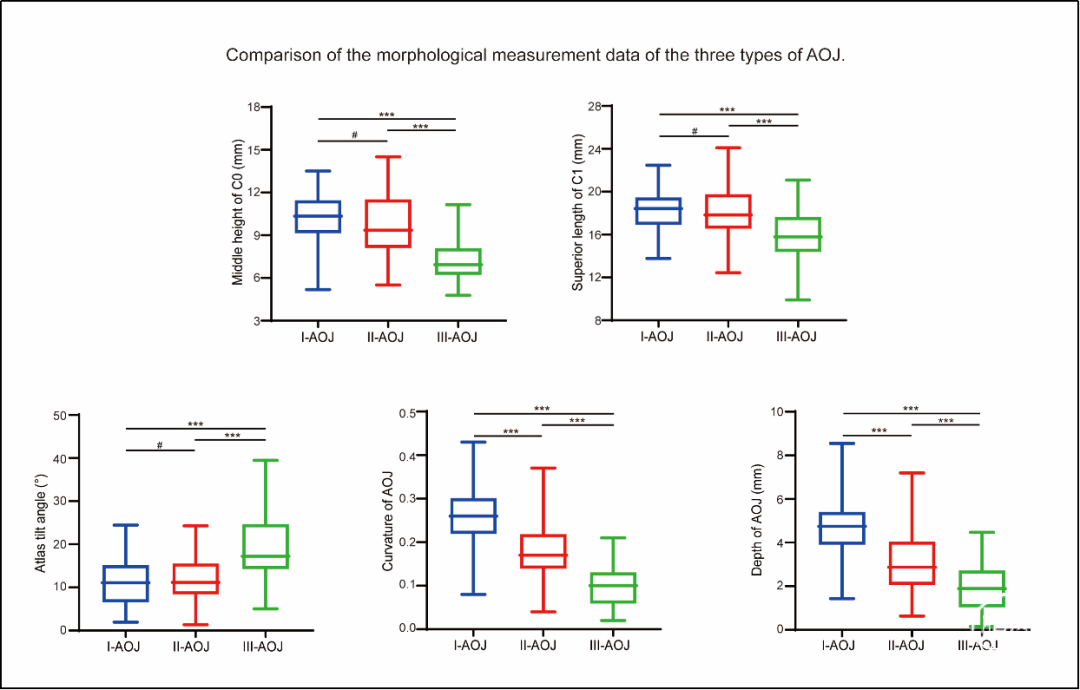

CM+II-BI组的C0和C1-LM的长度和高度显著小于其他2组(图1和2)。特别是,C1-LM上部分在CM+II-BI患者中表现出显著的形态学异常,这些患者的AOJ深度最浅,曲率最低,其次是CM组和对照组。然而,C1-LM下部分的参数在3组中是相似的(图3)。

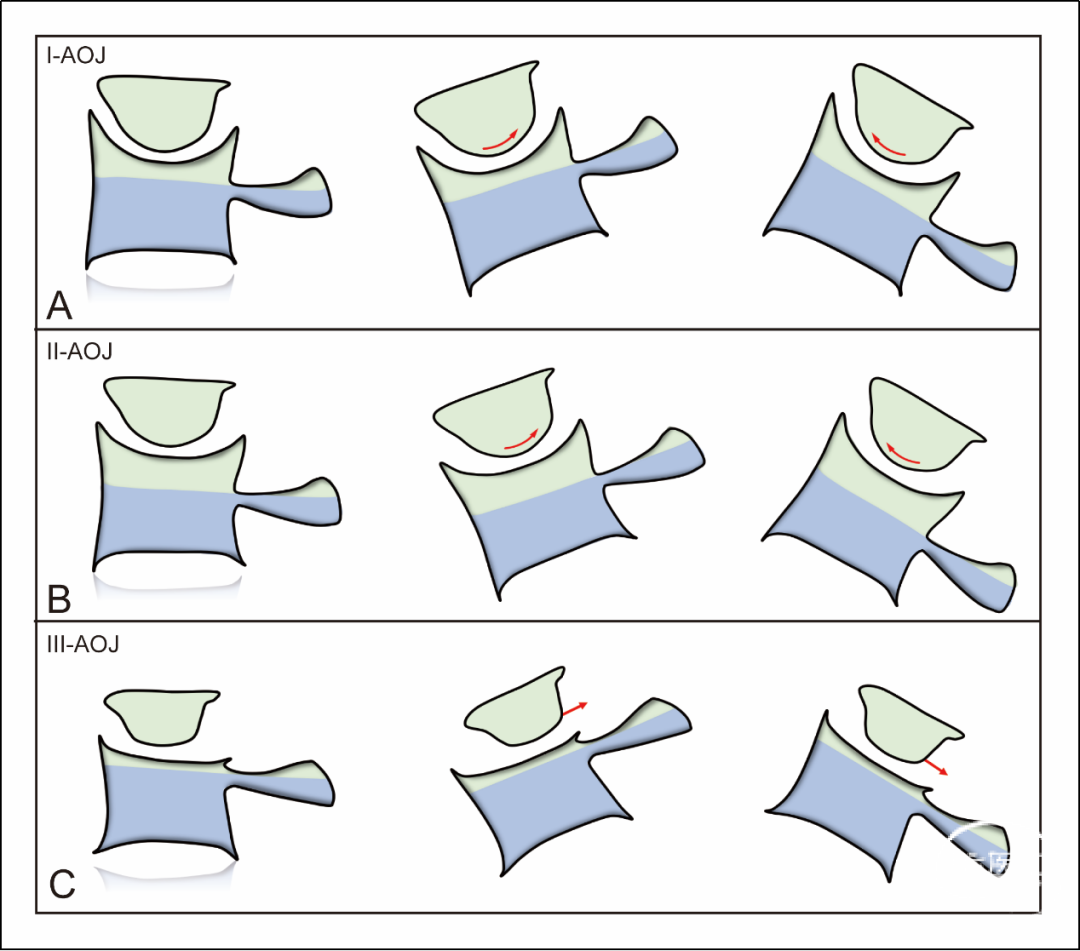

寰髁关节的形态分类

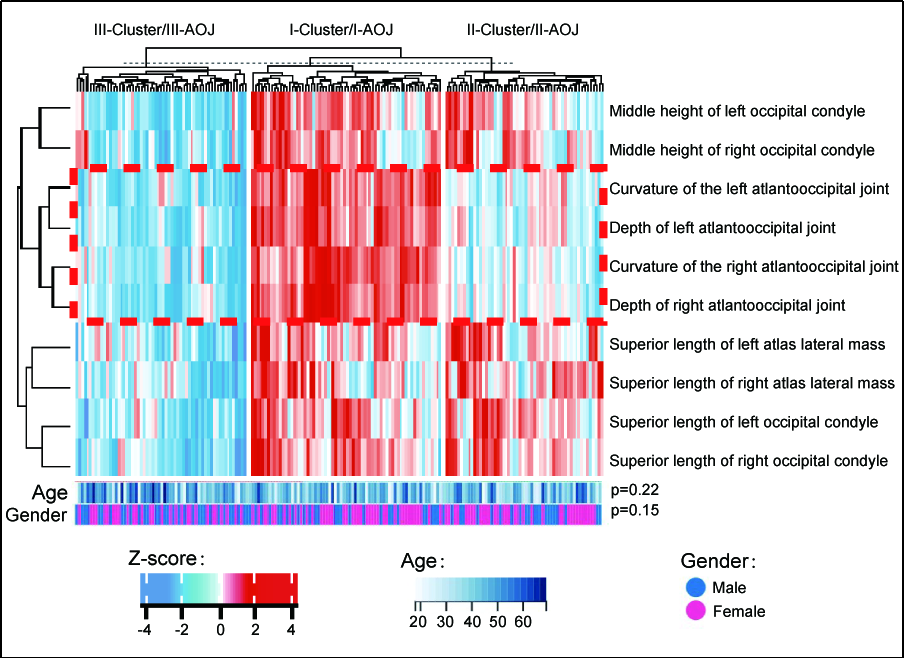

图4. 三种类型AOJ主要形态测量数据的聚类可视化结果。

图5. 枕骨髁(C0)和寰椎侧块(C1-LM)的三维重建模型。

图6. 比较三种AOJ类型的形态测量数据。

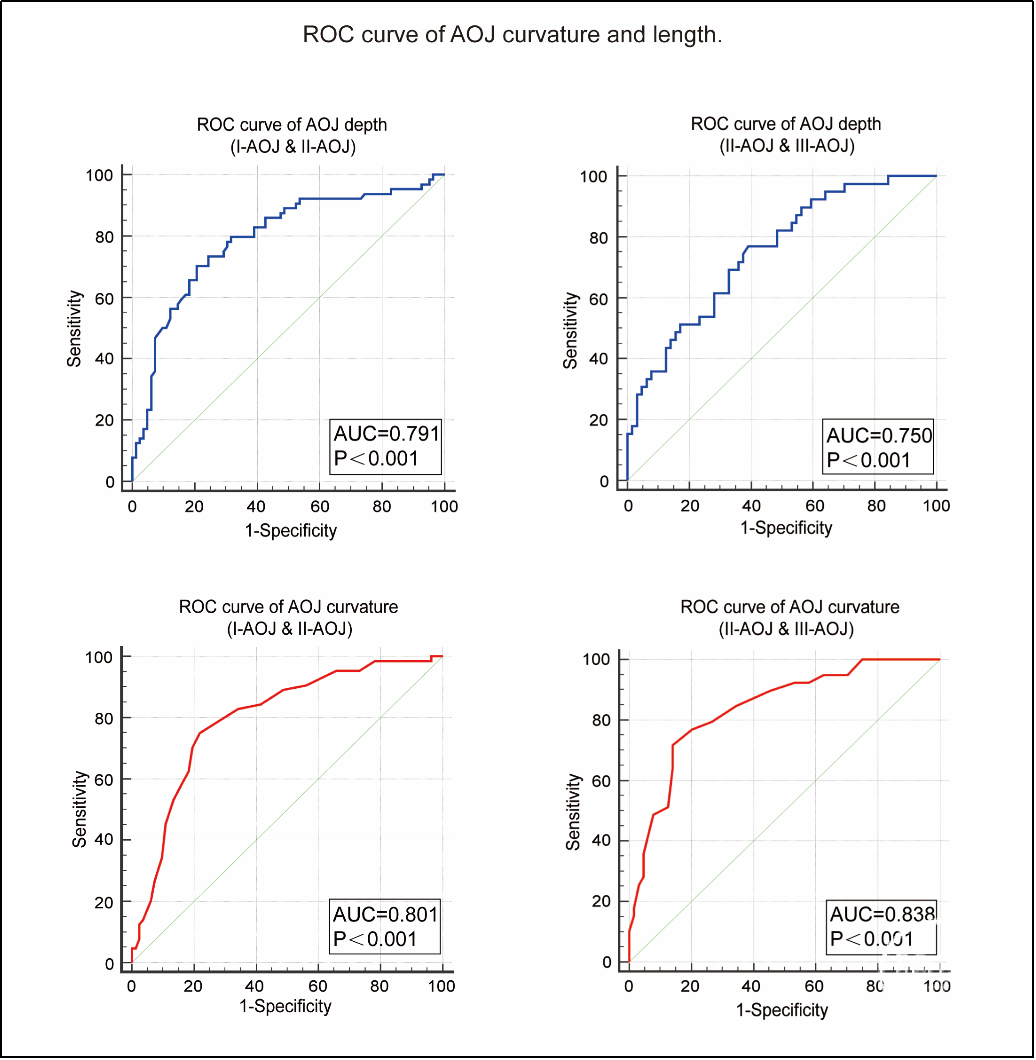

图7. AOJ曲率和深度的ROC曲线。

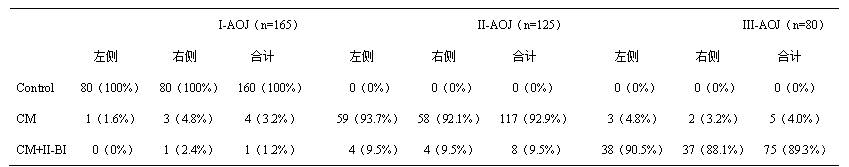

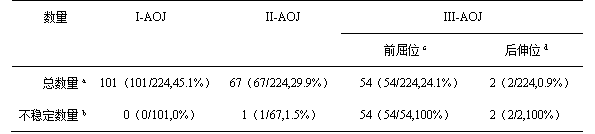

表1. 三组受试者(185名)的AOJ形态分布

寰髁关节稳定性分析

表2. 矢状面上,动力位CT显示的寰髁关节和寰枢关节运动情况

表3. 三个研究组和三个形态类型中的AOJ稳定性数据(n/%)

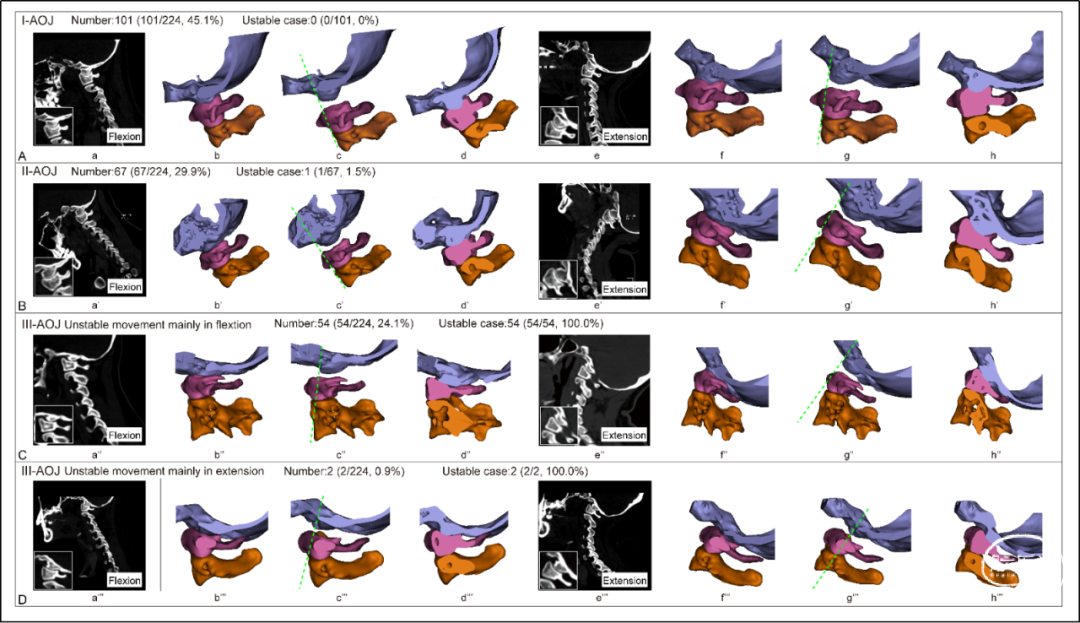

图8. 三个寰髁关节(AOJ)形态类型的动力位CT影像和相应的几何模型图像。

表4. 所有受试者中,三种AOJ形态类型的稳定性情况

a代表所有受试者中,每个AOJ形态类型的数量和比例。b代表在不同AOJ形态类型中,不稳定AOJ的数量和比例。c代表AOJ不稳定运动主要发生在前屈位。d代表AOJ不稳定运动主要发生在后伸位。

寰髁关节稳定性的影响因素

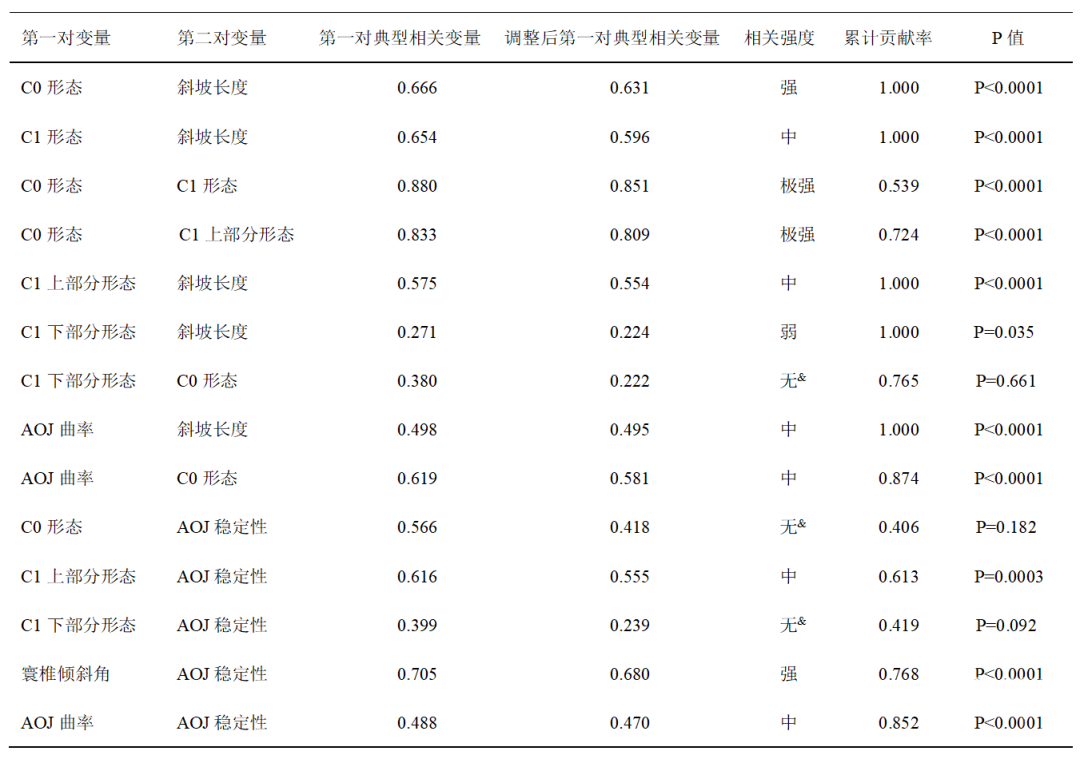

如表5,通过CCA来探索与AOJ稳定性相关的因素,结果发现C0和C1-LM下部分的形态特征与AOJ的稳定性无关,而C1-LM上部分的形态特征是AOJ稳定性的影响因素。进一步分析,表明寰椎倾斜角和AOJ曲率是影响AOJ稳定性的两大因素,且前者是主要因素,后者是次要因素。

讨论

CM和II-BI患者寰髁关节的胚胎发育

从胚胎学看,枕骨鳞部起源于头三个枕生骨节的中轴部,枕骨髁来源于前寰椎的外侧部。然而,寰椎侧块的胚胎发育起源存在争议,Pang等人提出,第一个颈生骨节的外侧部最终发育形成整个C1-LM;不同的是,Menezes等人认为C1-LM应该分为两部分(以寰椎后弓为界),上部分由前寰椎外侧部致密区发育而来,下部分则起源于第一颈生骨节外侧部致密区。然而,这些作者都没有提供有力的证据来支撑自己的观点。为此,我们有意地按照Menezes等人的观点,将C1-LM分为上下两部分并测量两者的形态学数据。CCA表明,就每个个体而言,C0与C1-LM上部分的形态具有极强相关性,而与C1-LM下部分没有相关性。这从一定程度说明C1-LM上部分与C0更可能是起源于同一胚胎发育中心,具有同步发育的解剖学特点。而C1-LM下部分与这些结构形态并不相关,提示C1-LM上部分和下部分可能属于不同的发育模式。具体而言,C1-LM上部分同C0一样,均来源于前寰椎外侧部;而C1-LM下部分由第一颈生骨节外侧部发育而来。由此,我们认为II-BI和CM均起源于前三个枕生骨节中轴部和前寰椎外侧部的发育异常,两者之间存在一个连续的中胚层畸形,II-BI是一种更强烈的畸形形式。

CM和II-BI的可能发病机制及其手术策略

综上所述,就发病机制而言,我们认为CM+II-BI可能来自于PCF狭小和AOI的协同作用。其中,根本的原因是AOJ的骨骼畸形。枕骨鳞部长度缩短导致PFV不足,并促进了CM的发生。加之伴有C0扁小和斜坡缩短畸形,共同致使颅后点的位置下沉,Chamberlain线也随着移动到相对于齿状突尖部更低的位置,最终导致BI。此时,随着齿状突的上移,进一步占据了CVJ的空间,阻碍脑脊液的正常流动,从而加重了原有的小脑扁桃体下疝。值得注意的是,随着头部的前屈和后伸活动,继发于骨骼畸形的AOI导致C0在C1-LM上关节面出现渐进性向后下方滑移,这一过程类似于腰骶椎的椎体滑脱。随着C0的滑移,PFV进一步缩小,进而加剧小脑扁桃体对脊髓的挤压。因此,制定CM+II-BI的治疗方法,应同时重视PCF的减压和AOJ稳定性的重建。之前,单独采用其中任何一种方法总是效果不佳,强调两种术式联合使用的必要性。

第一作者简介

黄钦国 博士

汕头大学医学院第二附属医院

神经外科主治医师、全科医师、执业药师

神经外科学博士,神经血管外科-卒中中心秘书;主要研究方向为神经脊髓脊柱及神经血管相关疾病

硕士研究生阶段,师从汕大附二院神经外科谢泽宇主任,获“优秀研究生奖”、广东省首届住院医师临床技能大赛二等奖、汕头大学首届住院医师临床技能大赛外科学项目第一名

博士研究生阶段,师从南方医科大学南方医院神经外科陆云涛教授。在陆教授的精心教导之下,完成了多项研究任务,较好地掌握多种研究思路和技术,以第一作者发表SCI收录论文3篇,承担广东省医学科研基金资助项目1项,获“南方医院神经外科学术成果奖励二等奖”

曾获李嘉诚基金会资助赴澳洲西澳大学医学院交流学习

目前兼任广东省中西医结合学会神经外科专业委员会委员;广东省精准医学应用学会颅神经专业委员会委员;广东省医疗行业协会脑血管病管理委员会委员;中国针灸学会会员;汕头市医学会血管病学专委会委员

通讯作者简介

陆云涛 教授

南方医科大学南方医院

神经外科副主任,脊髓脊柱及神经痛疼痛亚专科主任,教授,博士生导师

学术任职:现担任中华医学会、中国医师协会神经外科分会脊柱脊髓学组委员,中国研究型学院学会脊柱脊髓专委会委员,中华医学会神经外科青委会委员,广东省医学会神经肿瘤委员会副主委,广东省医学会神经外科分会脊柱脊髓学组副组长。《中国临床解剖学杂志》《南方医科大学学报》编委,《Journal of hematology and oncology》《Autophagy》《中华神经外科杂志英文版》审稿专家

临床上负责神经脊柱脊髓相关疾病的治疗,擅长各种椎管内外肿瘤、椎间盘突出及其伴发的肩颈痛和腰腿痛的微创治疗,Chiari畸形及其伴发的寰枕交界区畸形和寰枢椎脱位,先天性脊柱裂、脊髓脊膜膨出,各种颅脑肿瘤等

科研工作上一直致力于中枢神经系统恶性胶质瘤的治疗抵抗研究,近五年主持国家自然科学基金3项,省部级基金6项,总经费258万元,以第一和通讯作者发表SCI文章18篇(总IF:85),获“广东省杰出青年基金”资助、“广东省杰出青年医学人才”“王忠诚青年医师奖”称号

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。