脊髓是含水分丰富的柔软组织,对外来机械压力及缺血缺氧的耐受能力差,脊髓压迫症与机械压迫、血供障碍及占位病变直接浸润破坏有关。

脊髓压迫症是指一组具有占位效应的椎管内病变。脊髓由于受到外界的压迫而产生一系列的病理生理变化。脊髓受压后的变化与受压迫的部位、外界压迫的性质及发生的速度有关。一旦外界压迫超过脊髓的代偿能力,脊髓受压症状可进行性加重,最终可造成脊髓水肿、变性、坏死等病理变化,从而导致脊髓功能的丧失,出现受压平面以下的肢体运动、感觉、反射及括约肌功能障碍。脊髓压迫症常见的原因有:椎管内肿瘤、外伤、感染、脊髓血管畸形、椎间盘突出以及先天性脊柱病变等。

急性压迫型:多由急性硬膜外血肿、伤后椎管内血肿、椎管内出血等引起,变发展快,在较短时间内 (1~3天内)速压迫脊髓,使脊髓动脉血供减少,静脉回流受阻,受损区神经细胞、胶质细胞及神经轴突水肿、变性,若不能及时解除病因,可出现脊髓坏死。

慢性压迫型:常由先天性脊柱畸形和椎管内良性肿瘤引起,病变发展速度较慢,可在一定的时间内不表现出相应的临床症状。发病后期出现失代偿症状,机械压迫表现为神经根脊髓半切或横贯性损害。脊髓受压后,脊髓表面静脉怒张,血液中蛋白质渗出,脑脊液蛋白质含量增多。

临床表现

急性脊髓压迫症病情进展迅速,脊髓功能可于数小时或数日内完全丧失,多表现为脊髓横贯性损害,常有脊髓休克。慢性脊髓压迫症起病隐袭,进展缓慢,典型的临床表现经过可分三期:

①根痛期 (又称神经根刺激期):表现为脊神经根痛及脊膜刺激症状;

②脊髓部分受压期:表现为脊髓半切综合征,同侧损害节段以下上运动神经元性瘫痪,腱反射亢进 、病理征阳性,同侧深感觉障碍及病变对侧损害节段以下痛温觉减退或丧失,而触觉良好,变侧损害节段以下血管舒缩功能障碍;

③脊髓完全受压期:出现脊髓完全横贯性损害,以上三期的表现并非各自独立,常可相互重叠。

感觉障碍:脊髓丘脑束受损出现受损平面以下对侧躯体痛温觉减失;后索受压出现受损平面以下同侧身体深感觉缺失;贯性损害上述两束均受损,表现为受损节段平面以下一切感觉均丧失。髓外压迫,感觉障碍由下肢向上发展;髓内压迫,觉障碍自病变节段向下发展,鞍区感觉保留至最后才受累,称为 “马鞍回避 ”。此感觉障碍对判断髓内外病变有重要参考价值。

运动障碍:单侧锥体束受压,引起病变以下同侧肢体痉挛性瘫痪;双侧锥体束受压,则引起双侧肢体痉挛性瘫痪,初期表现为伸直性截瘫,后期表现为屈曲性截瘫。急性脊髓损害早期表现为脊髓休克,2~ 4周后表现为痉挛性瘫痪。

反射异常:受压节段因后根、前根或前角受损出现相应节段的腱反射减弱或消失 , 锥体束受损则损害水平以下同侧腱反射亢进、病理反射阳性、腹壁反射及提睾反射消失。脊髓休克时各种反射均引不出。

自主神经症状:髓内病变早期出现括约肌功能障碍。双侧锥体束受压出现尿潴留和便秘,晚期出现反射性膀胱。圆锥、马尾受压出现尿、便失禁,同时可出现病变水平以下泌汗功能障碍。

脊膜刺激症状:表现为与病灶对应的椎体叩痛、压痛和活动受限,多由硬膜外病变引起。

辅助检查

脑脊液检查:腰椎穿刺测定脑脊液动力变化,常规及生化检查是诊断脊髓压迫症的重要方法。

脑脊液动力学改变:①脊髓蛛网膜下腔无阻塞;②部分阻塞:压力偏低,偶有正常或升高者;③完全阻塞:压力一般均低,颈试验时测压管见不到脑脊液平面波动。

脑脊液细胞计数:一般均在正常范围,炎性病变多有白细胞升高,肿瘤有出血坏死者红细胞和白细胞均升高。

脑脊液颜色与蛋白含量:脊髓压迫症脑脊液蛋白含量少者脑脊液呈无色透明,蛋白含量高者则呈淡黄色或桔黄色。一般阻塞越完全,阻塞时间越长,阻塞水平越低,蛋白含量也越高,可有蛋白 -细胞解离现象。

影像学检查:①脊柱X线:可观察有无骨折、脱位和椎间隙狭窄, 良性肿瘤约50%为阳性,转移性肿瘤常见骨质破坏。②脊髓造影:可显示脊髓的形态位置及脊髓腔状态,随着 CT、MRI应用,这种方法很少应用。③CT或 MRI:能更清楚显示脊髓压迫影像,可提供脊髓的病变部位、下缘界线及性质等有价值的信息。

诊断和鉴别诊断

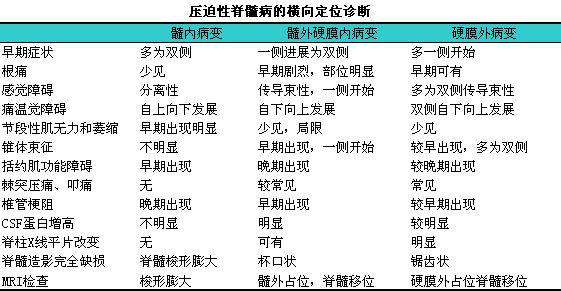

首先明确脊髓损害为压迫性或非压迫性;而后明确受压部位及平面,病变是髓内、髓外硬膜内、髓外硬膜外;最后确定压迫性病变的病因及性质。

非压迫性病变:脊髓压迫症刺激期应与以疼痛为主要表现的疾病鉴别,如心绞痛、肾结石、胆囊炎、胸膜炎等,从疼痛规律、特征及伴随症状不难鉴别。

髓内与髓外病变鉴别:髓内病变较早出现脊髓功能破坏症状而脊神经根刺激症状少见,椎管阻塞程度轻,脑脊液改变不明显,MRI可明确病变部位及性质;髓外硬膜内病变对脊神经根的刺激或压迫明显,出现典型根痛症状,椎管阻塞严重时,脑脊液蛋白含量明显升高,脊髓造影可见脊髓移向病变对侧;髓外硬膜外病变有神经根及脊膜刺激表现,脊髓损害相对出现较晚,程度较轻,CT可发现硬脊髓囊移位。

定性诊断:髓内慢性病变多为肿瘤或囊肿,急性病变多为脊髓内出血;髓外硬膜内病变多数为神经鞘瘤和脊膜瘤;硬膜外病变可为炎症、外伤、转移癌等。

治疗

治疗原则是尽快祛除脊髓受压的病因。

手术是惟一有效的治疗方法,如切除椎管内占位性病变,椎板减压术及硬脊膜囊切开术等。

急性压迫应力争在起病 6小时内减压。

硬脊膜外脓肿应紧急手术并给予足量抗生素,脊柱结核在根治术同时进行抗结核治疗。

恶性肿瘤或转移瘤针对情况进行手术,术后进行放疗、化疗。

高龄及瘫痪病人应注意防治肺炎、褥疮和尿路感染等并发症。

点击或扫描上方二维码,查看更多“脊髓脊柱”内容