编者观点

✦

经桡取栓一直是难点,对于所有同侧后循环LVOS的取栓,都可以经桡入路,从锁骨下到椎动脉可以显著缩短穿刺再通时间。对于前循环LVOS,如果是牛角变异弓、II或III型弓也可以首选经桡入路。虽然经桡取栓受到一定程度器械和导管的限制,然而随着经验的积累、效率的提高和器械的发展,结果会逐步改善,比例进一步提高。

介绍

与经股动脉入路(TFA)相比,经桡动脉入路(TRA)与较低的血管入路部位并发症发生率、较高的患者舒适度以及较早下床活动和出院相关。因此,TRA越来越多应用于神经介入领域。最近的研究描述了通过TRA使用传统的直型经股动脉导管系统进行机械血栓切除术(MT)。然而,在主动脉弓上血管走形不利的患者中,使用这些系统进行经桡动脉行颈动脉插管在解剖学上仍然具有挑战性。在这种情况下,经股动脉入路神经介入导引导管在经桡动脉操作中偶尔会引起导管打折和/或系统疝出,导致TRA失败。

已有多项研究评估了使用6F预塑形Simmons的导管鞘(外径2.70mm,内径0.088'',6F Axcelguide stiffness-j,90cm;Medikit,Tokyo,Japan)用于前循环动脉瘤弹簧圈栓塞和颈动脉支架置入术。结果表明,该手术对于所有主动脉弓类型和靶颈总动脉(CCAs)均具有高成功率,且无导管打折或系统不稳定。带有聚四氟乙烯内层的6F Simmons导管鞘是一种桡动脉专用神经介入无鞘导引导管,其远端具有抗折的Simmons形状,是专门为CCA插管设计的(图1)。本研究评估了一种带有预塑形6F Simmons导管鞘的新型经桡动脉导管系统在治疗前循环大血管闭塞患者中的可行性和安全性。此外,我们还对导管系统进行了文献回顾。

图1所示 6F(外径2.7mm;内径0.088'')Simmons导管鞘用于经桡动脉的颈总动脉插管。具有聚四氟乙烯内层的6F Simmons导管鞘是一种经桡专用的神经介入无鞘化导管,其远端具有抗打折的Simmons形状。

材料与方法

患者选择

本研究获得了机构审查委员会批准,并按照1964年《赫尔辛基宣言》及其后来修正案的伦理标准进行。由于本研究具有回顾性,因此免去了书面知情同意的要求。我们回顾性分析了我们机构数据库中从2020年1月至2022年3月因急性前循环大血管闭塞而接受MT的连续患者的数据。经桡动脉行MT的患者被纳入分析。根据治疗医师的偏好,使用计算机断层扫描血管造影评估主动脉弓解剖结构。大血管闭塞经磁共振血管造影和(或)血管造影证实。入路部位由主治医师决定。

经桡动脉血管内手术

桡动脉插管

1%利多卡因局部皮下麻醉诱导后,使用22g静脉导管(Surflo IV Catheter;Terumo,Tokyo,Japan)。在透视引导下小心地将0.025in亲水导丝推进至肱动脉,然后拔除22g静脉导管。通过导丝,将4F桡动脉鞘管置入桡动脉,取出导丝。通过4F鞘进行桡动脉血管造影,以获得肱动脉分叉处的视图。

在路图引导下,将4F导管通过0.035英寸的亲水导丝(Radifocus guidewire M Standard type,150cm;Terumo)小心地推送至肱动脉,并在透视引导下引入主动脉弓。将导丝交换为0.035英寸的加硬亲水导丝(Radifocus Guidewire M Stiff type,260cm;Terumo)。拔除4F导管和4F鞘后,将6F Simmons导管鞘及其扩张器经导丝推进至右锁骨下动脉近端,拔除导丝和扩张器。

CCA插管

若目标为右侧颈总动脉或左侧牛型颈总动脉,则使用推进技术将6F Simmons导管鞘插入右侧颈总动脉。如果目标为非左侧牛型颈总动脉,则使用回拉技术将6FSimmons导管鞘插入左侧颈总动脉。6F Simmons导管鞘的远端Simmons形状与目标颈动脉完全接合。这些插管技术之前已经有详细描述。

MT

颅内血管取栓术(CAPTIVE)前的持续抽吸技术被用于取栓术。经6F Simmons导管鞘行CCA血管造影发现腔内血栓。以三轴方式,0.027英寸(Marksman or Phenom 027 microcatheter,150cm;Medtronic,Minneapolis,MN, USA)或0.021英寸支架微导管(Trevo Trak 21 microcatheter, 162 cm;Stryker Neurovascular,Fremont,CA,USA)通过大口径抽吸导管(ACE68 reperfusion catheter, 132 cm;Penumbra,Alameda,CA,USA)经0.014英寸微导丝(Asahi Chikai,200 cm;Asahi Intecc,Aichi,Japan)推送。通过微导丝将微导管穿过血栓上方,抽吸导管位于血栓的近端。通过微导管进行温和的造影剂注射,以确认微导管已放置在血栓之远。

使用Penumbra ENGINE抽吸泵(Penumbra)对抽吸导管进行抽吸。取栓支架(SR)(Solitaire;美敦力公司,Trevo;Stryker Neurovascular,或EmboTrap;Cerenovus,Irvine,CA,USA)根据标签适应证选择,并通过微导管从远端到近端穿过闭塞部位释放。将抽吸导管推送至SR和微导管近端,直至抽吸延长管内滴速减慢或停止,表明血栓被抽吸导管嵌合。移除微导管,以增加用于抽吸的横截腔面积。SR和抽吸导管作为一个整体缓慢撤出。同时,我们监测了延长管的滴速,接近淤滞。然后通过位于CCA内的6F Simmons导管鞘将SR和抽吸导管作为一个单元移除。随后进行血管造影以评估血运重建,并根据需要重复该操作。

管理

术后立即拔除6F Simmons导管鞘,使用止血装置进行止血。关于止血的详细信息在之前的研究中已有描述。术后24h内行ct和磁共振弥散加权成像检查。

评估

回顾性分析经桡动脉插管成功情况、操作成功率、取栓次数、穿刺至再灌注时间、治疗后血管闭塞程度、操作相关并发症、血管入路部位并发症、桡动脉闭塞(RAO)和功能结局。

成功的颈动脉插管定义为技术成功,将6F Simmons导管鞘完全插入目标CCA,且无导管扭结。手术成功定义为经桡动脉取栓,未转换TFA。采用改良脑梗死溶栓治疗(mTICI)分级定义治疗后血管闭塞程度。重新血运重建成功定义为mTICI评分≥2b。手术相关并发症包括血管夹层/穿孔、栓子位移到新的区域和有症状的颅内出血,颅内出血定义为治疗后临床检查结果恶化(美国国立卫生研究院卒中量表评分≥4分)。

血管入路部位并发症定义为入路部位出血(血红蛋白水平为2g/dL)、需要输血、需要关闭假性动脉瘤、血管入路部位并发症定义为入路部位出血(2g/dl)、需要治疗的假性动脉瘤、动静脉瘘和RAO引起的手部缺血(定义为术后24h和30d入路部位无可触及的桡动脉搏动,并根据多普勒血流信号证实)。在卒中发病后90d采用改良Rankin量表(modified Rankin Scale,mRS)评估功能结局。

结果

7例患者在研究期间连续接受了17次MT治疗急性前循环大血管闭塞。其中,经桡动脉行MT的13例患者被纳入分析。13例患者的TRA均采用三轴系统(6F Simmons导管鞘/ACE68再灌注导管/0.027英寸或0.021英寸微导管)作为一线入路方式。其余4例患者均采用经股动脉使用球囊导引导管(BGC)行MT。

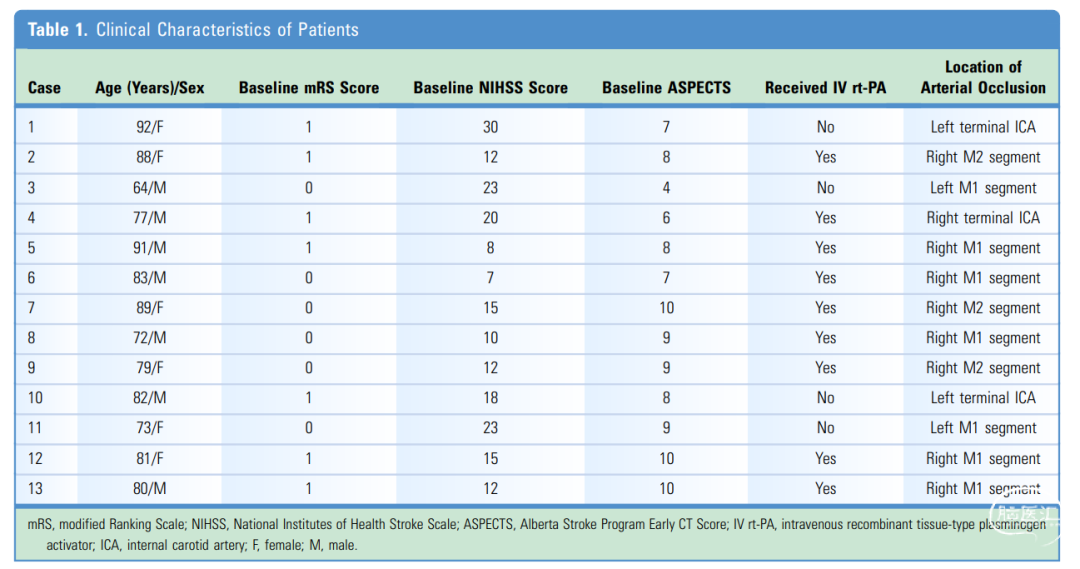

表1显示了13例接受经桡动脉血管内取栓术患者的临床特征。平均年龄80.8岁,其中男性7例。中位基线mRS评分、美国国立卫生研究院卒中量表评分和阿尔伯塔卒中项目早期CT评分分别为1分(范围:0~1分)、15分(范围:7~30分)和8分(范围:4~10分)。造影时的闭塞部位包括右侧M1(n=5),右侧M2(n=3),右侧颈内动脉末端(n=1),左侧M1合并非牛型左侧CCA(n=2),左侧颈内动脉末端合并非牛型左侧CCA(n=2)。

表1 患者的临床特征

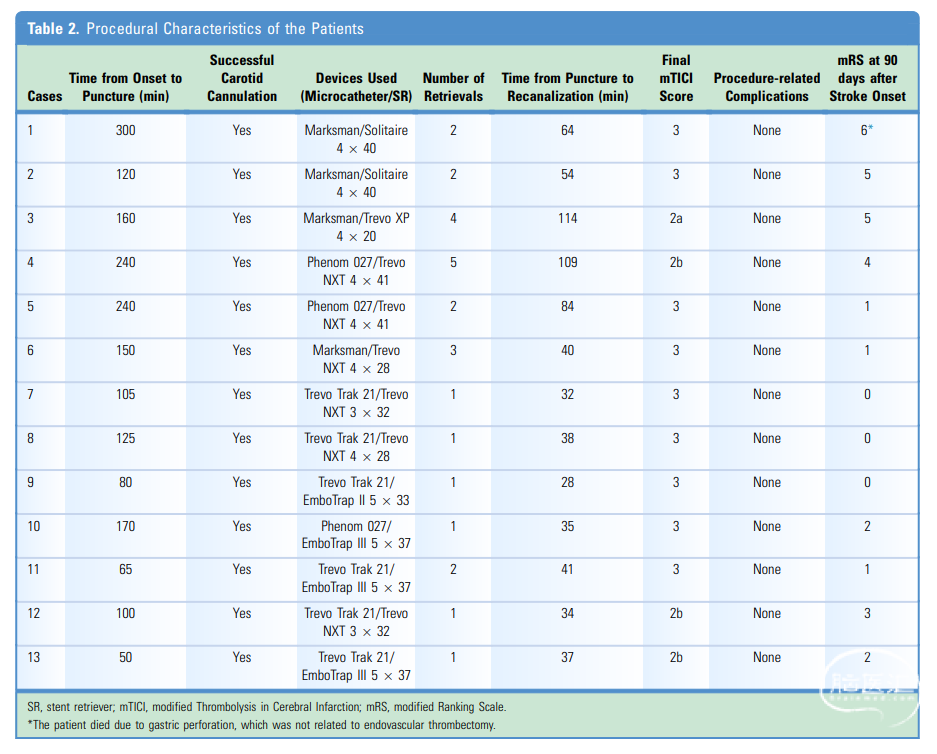

表2显示了患者的手术操作特点。从发病到桡动脉穿刺的平均时间为146.5分钟(范围:50-300)。13例患者均成功行经桡动脉颈动脉插管,无一例发生严重桡动脉痉挛导致导管卡嵌和/或转换至TFA。本研究使用了三种SR装置(Solitaire [n=2]、Trevo [n=7]和EmboTrap [n=4])。达到最终再通所需的平均取栓次数为2.0(范围:1-5)。从桡动脉穿刺到血管再通的平均时间为54.6分钟(范围:28-114)。

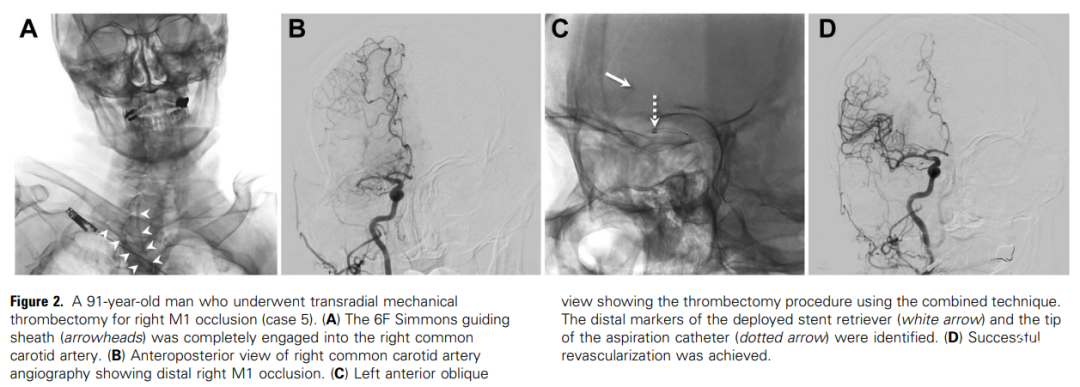

13例患者中,12例最终获得mTICI 2b,9例最终获得mTICI 2c。13例患者术中导管系统均维持稳定,无系统疝入主动脉弓,未放弃TRA或改为TFA。13例手术均获成功。共有12例患者完成90d随访。8例预后良好(mRS评分为0-2),4例mRS评分为3~5分。1例患者因胃穿孔死亡(mRS评分6分),与血管内取栓术无关。无手术相关并发症和血管入路部位并发症,无RAO发生。图2显示了一个说明性病例(病例5)。

表2 患者的手术特征

图2。一名91岁男性因右侧M1闭塞接受了经桡动脉机械血栓切除术(病例5)。(A)6F Simmons导管鞘(箭头)完全插入右侧颈总动脉。(B)右侧颈总动脉血管造影正位图显示右侧M1远端闭塞。(C)左前斜视图显示使用联合技术进行血栓切除术。可识别出已打开的取栓支架的远端标记物(白色箭头)和抽吸导管的头端(虚线箭头)。(D)成功实现血运重建。

讨论

据我们所知,这是使用桡动脉专用神经介入系统治疗前循环大血管闭塞的首个经桡动脉MT病例系列。结果显示,经桡动脉MT系统(6F Simmons导管鞘/ACE68/支架微导管)具有较高的手术成功率和安全性。该MT系统被成功导入。术后13例患者均顺利完成取栓手术,未出现导管打折、系统不稳定或者并发症等。

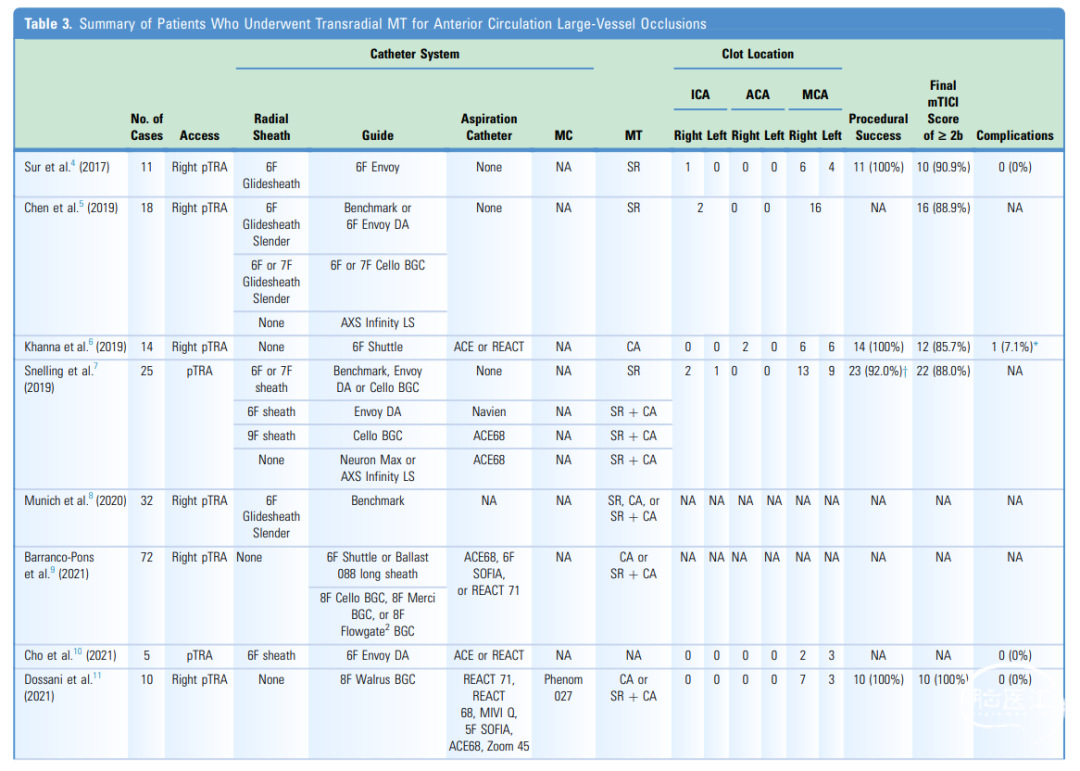

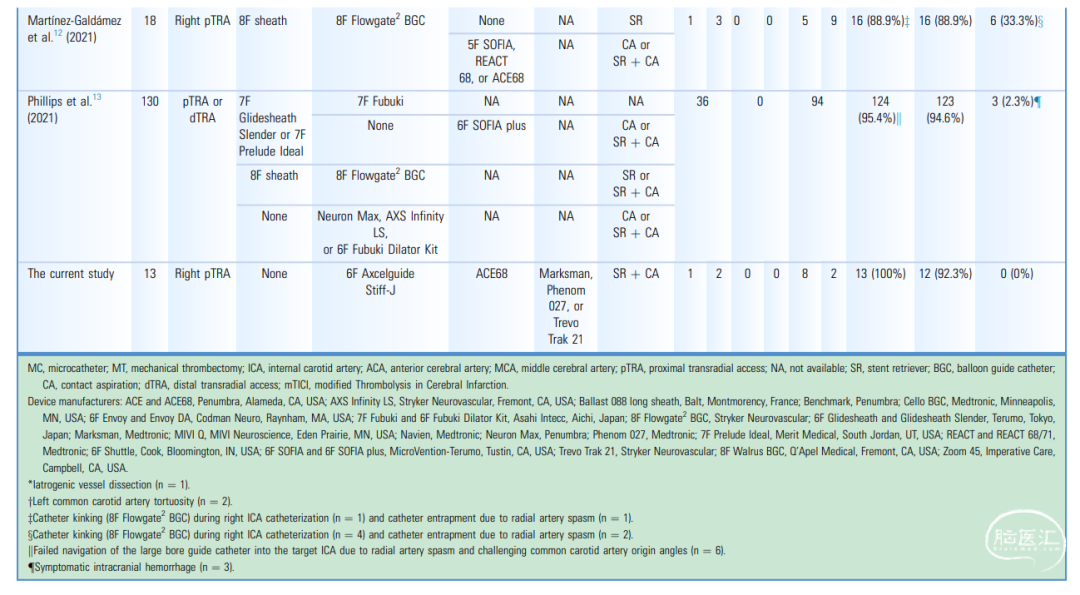

在心脏介入治疗中,有大量证据支持TRA与TFA相比的有效性和安全性。TRA在全球范围内的神经介入治疗中受到越来越多的关注和广泛接受。文献回顾确定了10例经桡动脉前循环MT的病例系列,均使用传统的直型导管系统。这些病例的总结,包括我们的病例,见表3。Snelling等人发现,由于9.0%的患者存在解剖困难,经桡动脉神经介入治疗失败。直型导管系统,包括Rist导引导管(Medtronic)和Zoom 88导引导管(Imperative Care,Campbell,CA, USA),在目标颈总动脉出现不利的陡峭起始角度(包括与右侧锁骨下动脉成陡峭角度的右侧颈总动脉或与无名动脉成陡峭角度的非牛型左侧颈总动脉)的情况下,可能导致无法进行导管置入、导管打折和/或系统不稳定。

最近,Hanaoka等报道采用桡动脉专用神经介入无鞘化导管(6f Simmons导管鞘)经桡动脉前循环介入具有较高的操作成功率和安全性。6F Simmons导管鞘刻与大口径抽吸导管兼容,包括ACE68、Catalyst 7(Stryker Neurovascular)、REACT 71(Medtronic)和SOFIA plus(microventition-terumo,Tustin, CA, USA)。为提高经桡动脉行颈动脉插管的成功率,在经桡动脉前循环MT系统中采用6F Simmons导管鞘。随后,13例患者成功将鞘管置入目标CCA,完成后续MT手术,未发生导管打折或系统不稳定。该方法可以提高经桡动脉MT治疗前循环大血管闭塞的成功率。

如表3所示,目前使用的经桡动脉MT导管系统如下:(1)单独SR通过桡动脉鞘/非球囊导管(non-BGC)/微导管,桡动脉鞘/BGC/微导管,或无鞘化非BGC导管/微导管;(2)单独抽吸的方法有:桡动脉鞘管/抽吸导管、桡动脉鞘管/非BGC导管/抽吸导管、桡动脉鞘管/BGC/抽吸导管、无鞘化非BGC导管/抽吸导管、无鞘化BGC导管/抽吸导管;(3)联合技术(SR+抽吸):桡动脉鞘/抽吸导管/微导管、桡动脉鞘/非BGC导管/抽吸导管/微导管、桡动脉鞘/BGC导管/抽吸导管/微导管、无鞘化非BGC导管/抽吸导管/微导管、无鞘化BGC/抽吸导管/微导管。

如果经桡动脉的MT系统包括桡动脉鞘和/或BGC,则更有可能是一个大口径的系统(表3),这是发生严重桡动脉痉挛、导管卡嵌和RAO的潜在危险因素。Martínez-Galdámez等表明,在18例患者中,使用大口径系统(8F桡动脉鞘/8F BGC/抽吸导管/微导管)的经桡动脉MT导致2例(11.1%)患者出现严重桡动脉痉挛导致器械卡嵌。为了在不使用桡动脉鞘管或BGC的情况下实现满意的血运重建,我们采用了联合使用非BGC导管和大口径抽吸导管的CAPTIVE技术。与传统的抽吸技术相比,该技术具有更高的成功再通率和更短的再通时间。

最近的一项系统综述研究表明,使用BGC的导管系统从穿刺到血运重建的时间为52.6分钟,而使用非BGC的导管系统为62.2分钟。我们的经桡动脉MT使用了CAPTIVE技术,有一个可接受的成功再通/再通时间的结果,且没有任何并发症。因此,使用桡动脉专用神经介入导管鞘的经桡动脉MT可作为急性前循环大血管闭塞的有效治疗选择。桡动脉痉挛是TRA术中常见的并发症。动脉内给予解痉鸡尾酒可降低桡动脉痉挛的发生和严重程度。

表3 因前循环大血管闭塞接受经桡动脉MT患者的总结

本研究有几个局限性。也就是说,这是一项单中心、非随机、回顾性研究,只纳入了少量患者。我们采用6F Simmons导管鞘的经桡动脉系统可能存在一个缺点。导管鞘的头端位置位于CCA这一层上,这可能会影响血运重建时间和影像学/临床结果。

因此,需要进行进一步的研究,以完全阐明使用6F Simmons导管鞘的经桡动脉前循环MT的有效性,并客观评估TRA相对于传统TFA的益处(例如,血运重建时间、并发症、住院时间和影像学/临床结果)。潜在的解剖限制,如桡动脉发育不良(1.7%),桡尺动脉袢(0.9%)和迷走右锁骨下动脉(0.2%-1.7%)也应被考虑。

总结

桡动脉专用神经介入系统可提高经桡动脉MT治疗前循环大血管闭塞的成功率。基于我们的初步经验,采用桡动脉专用神经介入导管鞘行经桡动脉MT治疗前循环大血管闭塞是可行和安全的。

CNIT

关于CNIT

神经医学创新与转化联盟(CNIT)是由首都医科大学宣武医院神经外科主任张鸿祺教授联合神经医学各方创新主体,进一步搭建神经医学领域创新交流平台、开展神经医学领域深度创新研究、促进神经医学领域成果转化落地。

联盟致力于培养一批神经医学创新人才,筛选和孵化一批神经医学创新成果,推出一份神经医学年度创新报告,探索一条神经医学创新转化路径,做好一个神经医学创新各类主体沟通交流的平台。

长按识别二维码

进入 CNIT神经医学创新与转化联盟学术主页,查看更多文章

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容