技术背景:

近年来,随着神经介入技术的普及与发展,材料学的进步,经桡动脉入路(Trans radial access,TRA)在颅内血管内诊疗中的临床应用不断增加。多项研究提示颅内脑血管造影及颅内病变治疗,采用TRA建立通路的目标血管超选成功率与经股动脉相当[1][2],且行桡动脉入路诊断及治疗的相关并发症和神经系统并发症的发生率均较低,增加患者舒适度及满意度,缩短住院时间[3][4]。经桡动脉入路行颅内血管内治疗备受临床关注。

最初开始经桡治疗,通常使用的交换技术,在使用泥鳅导丝高到位进行导管交换,操作过程中不稳定,操作难度较高,并且有一定的风险。桡动脉通路建立目前仍需借用股动脉常用的通路材料,常规使用的Guiding和长鞘经桡动脉使用越来越多,但仍存在弊病,使用长鞘有的需要交换,且术后桡动脉痉挛及闭塞率明显较高[5]。以DA导管一类的Guiding高到位难,且部分路径使用易打折。

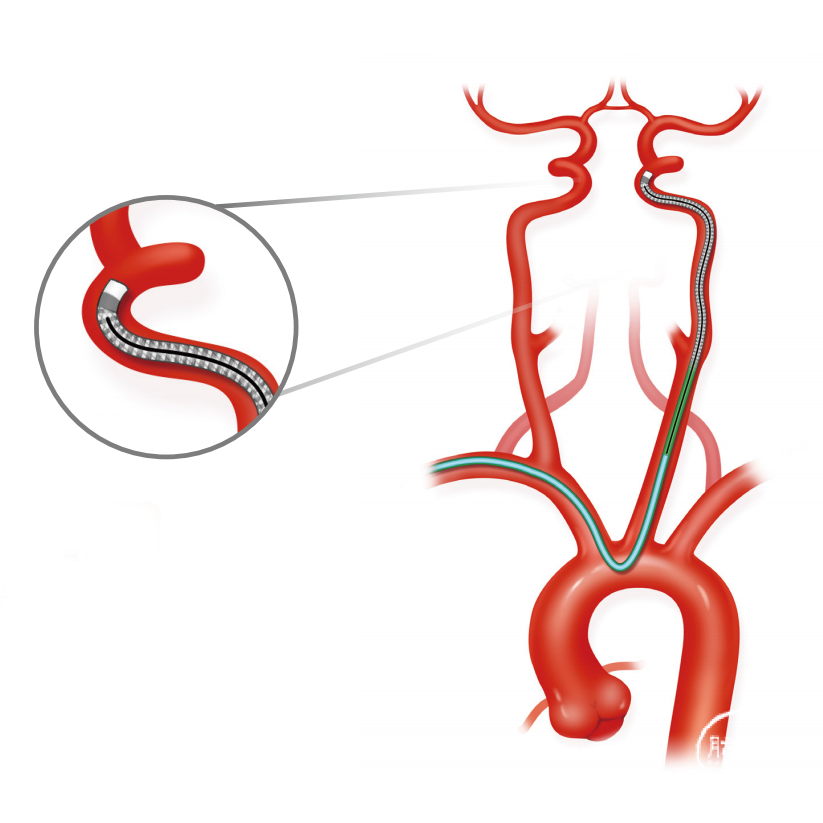

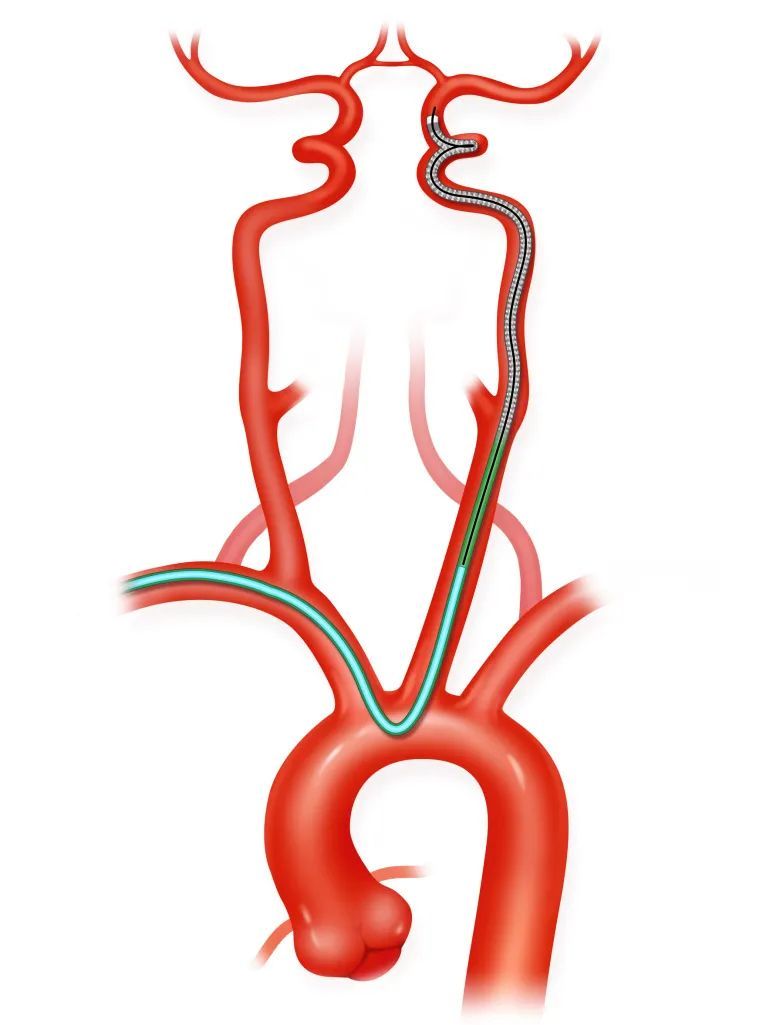

海军军医大学第一附属医院的黄清海教授团队基于加奇生物公司Tethys®中间导引导管在经桡入路建立通路的使用过程中的经验,创新性的提出了TRUST经桡中间导管同轴技术(Trans-Radial coaxial catheter technique Using a short sheath,Simmons catheter and Tethys intermediate catheter),使用短鞘+Simmons导管+Tethys®中间导引导管的组合。

使用短鞘配合中间导管,降低使用长鞘的高闭塞率;

中间导管内衬Simmons造影导管同轴操作,提供内支撑及超选,并简化操作步骤,降低器械交换造成的并发症风险;

利用Tethys®中间导引导管远端柔软导管先行优势,弓部支撑不易折,远端高到位的特点进行通路搭建。

TRUST技术操作详解:

01

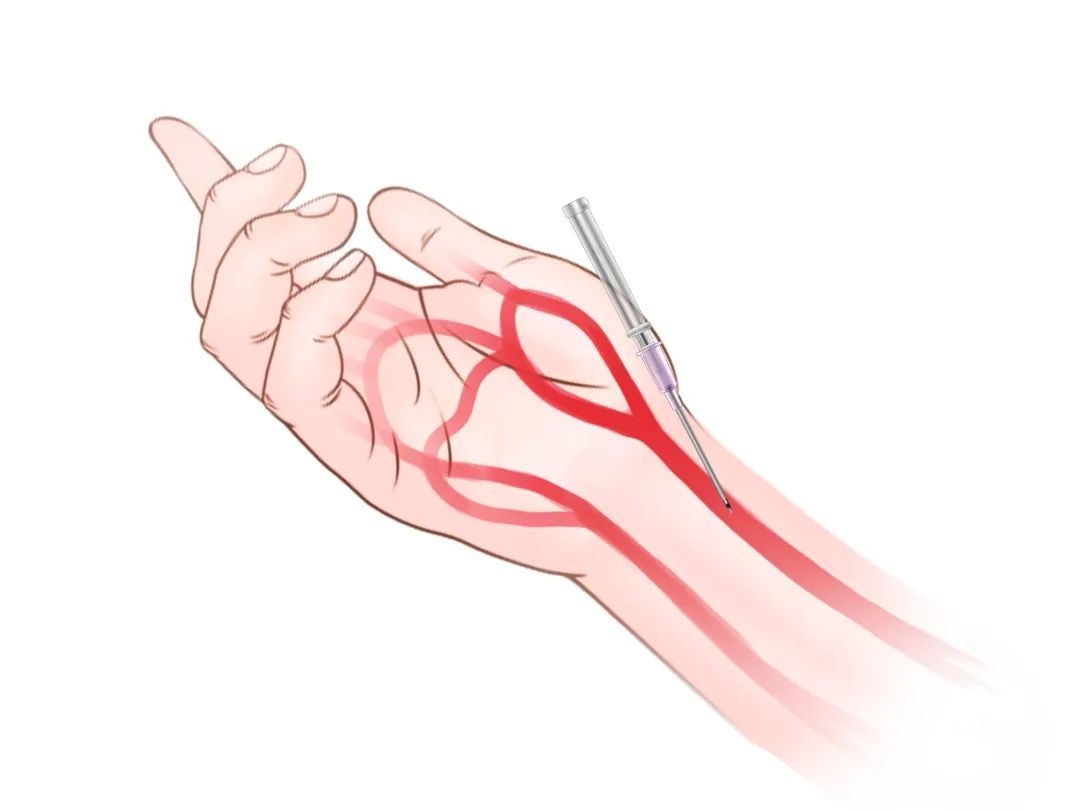

经皮缓慢穿刺,置入血管短鞘

Tips:采用透壁穿刺法或用改良的Seldinger穿刺法进行穿刺,沿穿刺针送入导丝,沿导丝方向缓慢置入桡动脉短鞘。

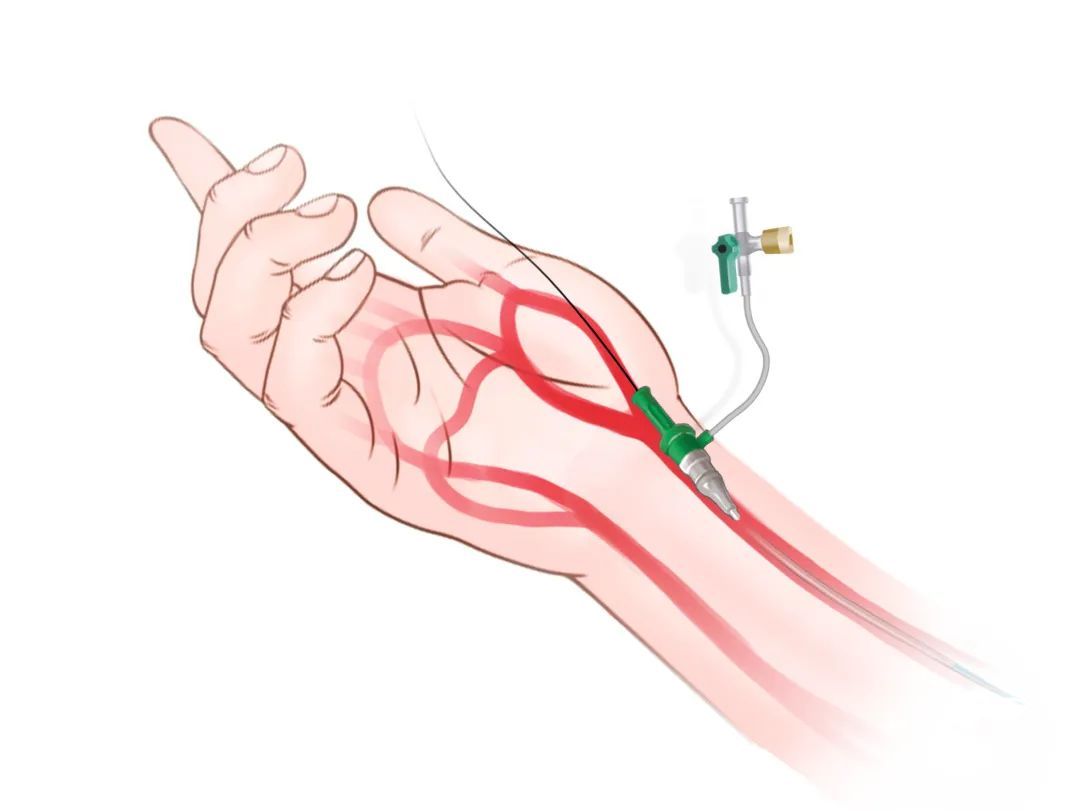

中间导管同轴,输送至锁骨下

02

Tips:Tethys®中间导引导管内衬Simmons 2造影导管。Simmons 2造影导管头端及泥鳅导丝位于Tethys®中间导引导管头端柔软段以近,提供内支撑。同轴沿桡动脉血管走行“裸奔”输送Tethys®中间导引导管至右侧锁骨下动脉处。(注:此处“裸奔”概念为内衬Simmons 2造影导管在中间导管内衬,不“出头”,利用Tethys®中间导引导管远端柔软的特性进行输送。)

03

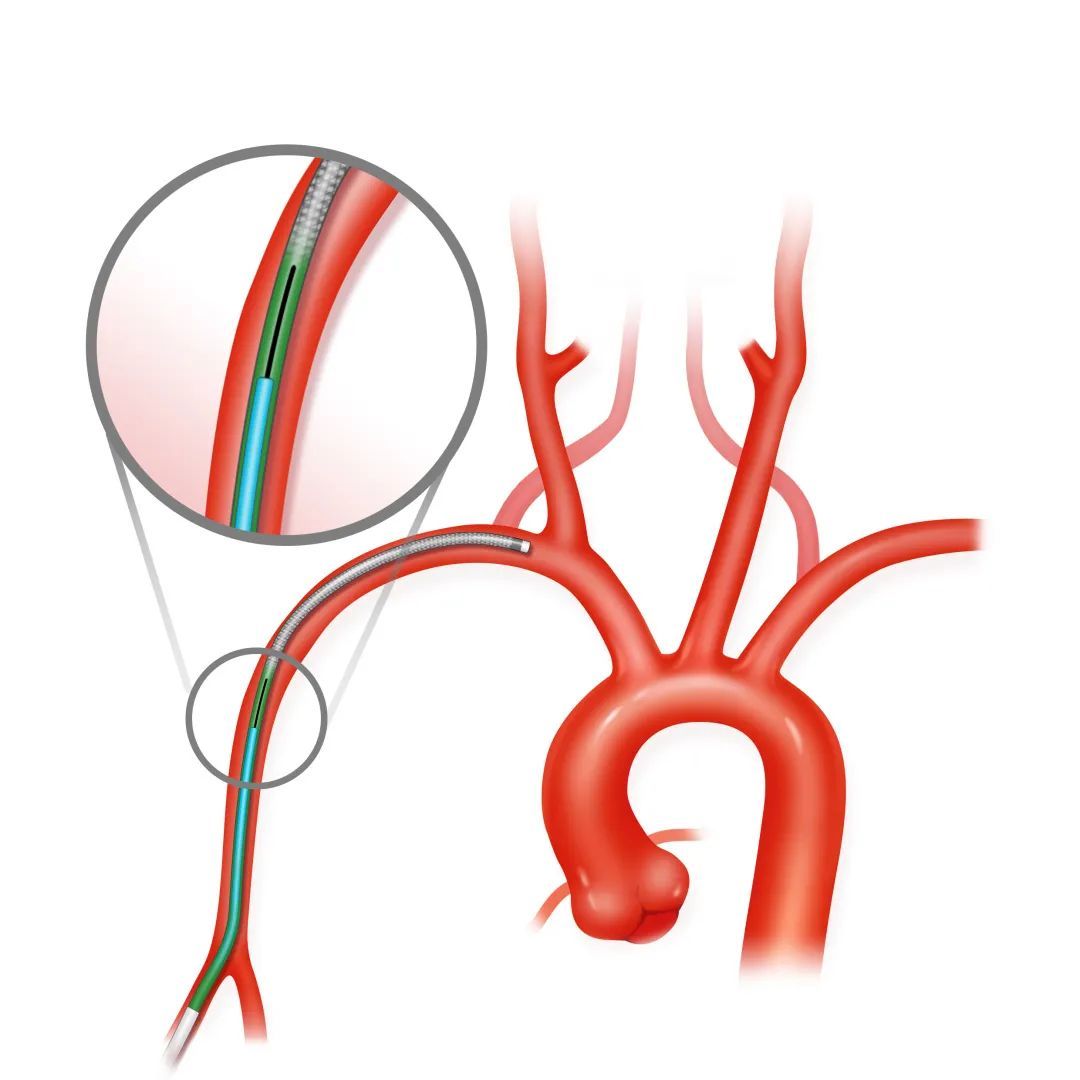

泥鳅导丝引导,Sim2导管进弓

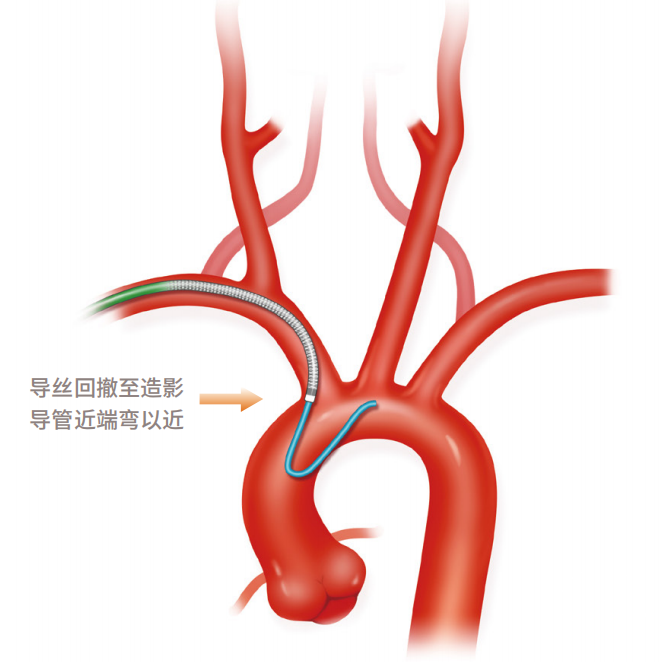

回撤泥鳅导丝,Sim2导管塑形

04

Tips:Simmons 2造影导管及泥鳅导丝出头,并超选至降主动脉,回撤泥鳅导丝至Simmons 2造影导管近端弯以近,Simmons 2造影导管弓上成袢。

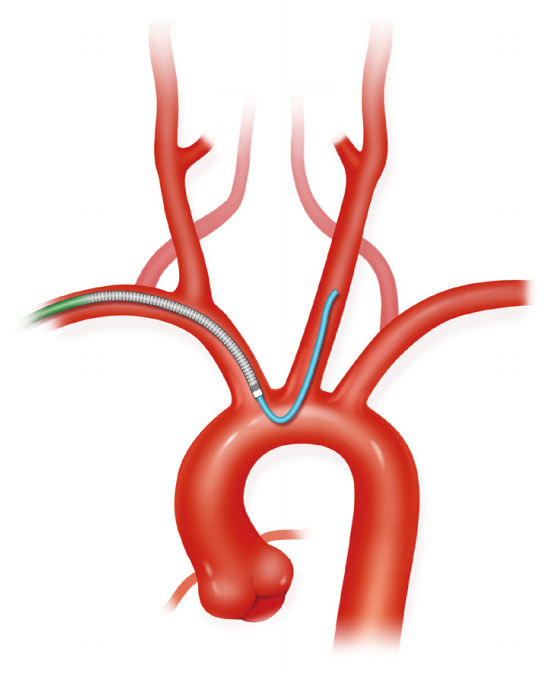

05

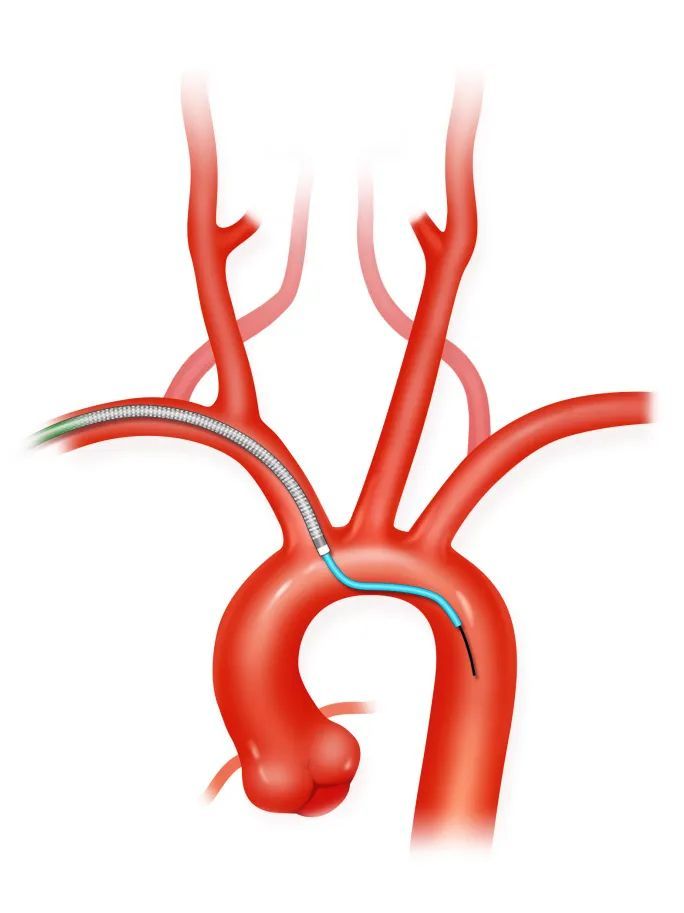

Sim2导管超选,定位目标血管

Tips:通过旋转-回拉-输送方式,将Simmons 2造影导管头端送至左侧颈总动脉并使Simmons 2造影导管近端弯卡在左侧颈总动脉起始部。将Tethys®中间导引导管顺着Simmons 2造影导管跟进至颈总动脉。

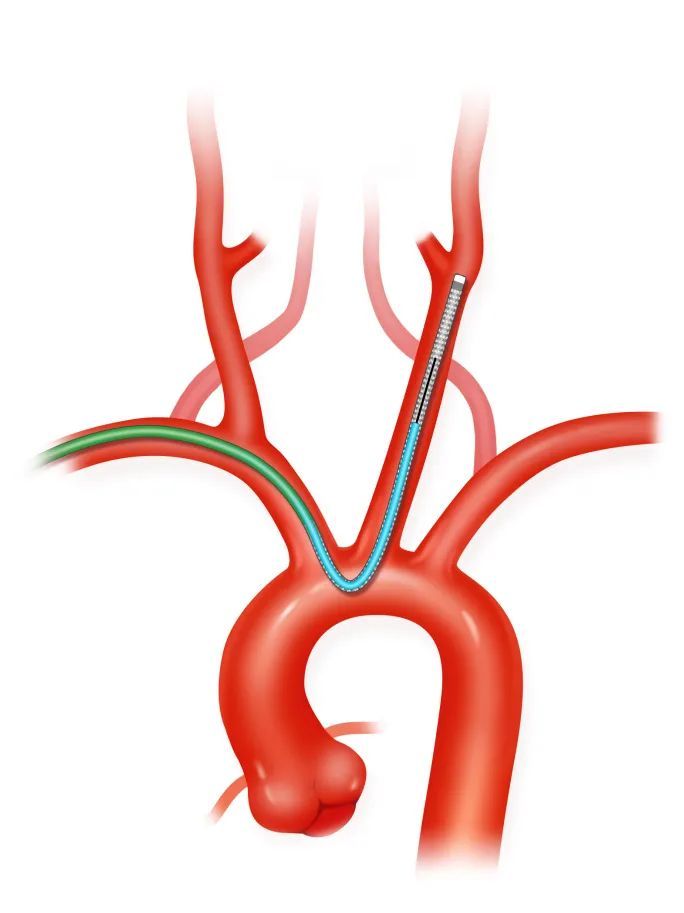

内衬泥鳅导丝,Tethys®输送到位

06

Tips:泥鳅导丝超选至左侧颈内动脉岩骨段或者破裂孔段,Tethys®中间导引导管顺着泥鳅导丝输送到位。(注:如单纯泥鳅导丝支撑力不够时,先将Simmons 2造影导管向上输送至颈内动脉颈段)

07

中间导管到位,开始进一步治疗

Tips:完成通路建立,开始进一步治疗。(注:如治疗过程中支撑力不足,可考虑使用0.018''导丝(V18/SV5)在Tethys®中间导引导管内支撑。)

TRUST技术应用优势:

经桡通路

并发症率低,患者舒适度高,护理难度小,住院时间短;

同轴技术

简化操作步骤,减少器械交换降低反复交换器械,造成的并发症风险;

中间导管

Tethys®中间导引导管,远端柔顺高到位,弓部支撑不易折,大内腔兼容多系统。

Tethys®中间导引导管

规格型号:

注意事项:

应用TRUST技术经桡同轴建立通路时推荐使用:Tethys®中间导引导管5F及6F外径,长度为105cm与115cm的规格型号;

最常用组合推荐:

105cm Tethys®中间导引导管+125cm Simmons2造影导管。

专家简介

黄清海 教授

海军军医大学第一附属医院

脑血管病中心主任医师、教授,博士生导师。

中华医学会神经外科分会神经介入学组副组长;

中国医师协会介入医师分会全国委员;

中国神经科学协会神经外科基础与临床分会全国委员;

上海医学会脑卒中分会副主任委员;

《中国脑血管病杂志》杂志副主编。

吴一娜 教授

海军军医大学第一附属医院

脑血管病中心主治医师、讲师。

主要从事脑血管病的基础和临床研究,在颅内动脉瘤、颅内外狭窄、动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘的诊疗方面积累了一定的经验。

发表核心期刊论文7篇,参编专著5部。

参考文献(上下滑动阅览):

Stone JG, Zussman BM, Toneti DA, et al. Transradial versus transfemoral approaches for diagnostic cerebral angography:a prospective, single-center, non-inferiority comparative effective-ness study[J].J Neurointerv Surg,2020,12(10):993-998.DOI:10.1136/neurintsurg-2019-015642.

Bhatia K, Guest W, Lee H, et al. Radial vs. femoral artery access for procedural success in diagnostic cerebral angiography: a randomized clinical trial[J]. Clin Neuroradiol,2021,31(4):1083-1091. DOI:10.1007/s00062-020-00984-1.

Li Y, Chen SH, Spiotta AM, et al. Lower complication rates associated with transradial versus transfemoral flow diverting stent placement[J]. JNeurointerv Surg,2021,13(1):91-95.DOI:10.1136/neurintsurg-2020-015992.

Khandelwal P, Majmundar N, Rodriguez GJ, et al. Dual-center study comparing transradial and transfemoral approaches for flow diversion treatment of intracranial aneurysms[J]. Brain Circ,2021,7(2):65-70. DOI:10.4103/bc.bc_38_20.

Boeken T, Altayeb A, Shotar E, et al. Prohibitive Radial Artery Occlusion Rates Following Transradial Access Using a 6-French Neuron MAX Long Sheath for Intracranial Aneurysm Treatment[J]. Clin Neuroradiol. 2022;32(4):1031-1036.DOI:10.1007/s00062-022-01177-8.

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容