临床传统认为咽鼓管可切除,但有造成中耳炎和传导性耳聋的风险。美国马里兰大学医学院的Mohamed A. Labib等提出前外侧咽鼓管移动方法,将咽鼓管从软腭上断开,并对翼板进行钻孔。最近,作者设计新的经对侧上颌通道的入路。该入路的入口称为“第三鼻孔”,位于对侧眼眶的底部,可通过睑下切口到达。作者认为内镜下经鼻入路联合经上颌入路可以在咽鼓管、翼板及相关肌肉后操作,避免损伤。作者将该发现与现有咽鼓管处理方法进行定性定量比较,结果发表在2023年3月的《J Neurosurg》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Labib MA, et al. J Neurosurg. 2023 Mar;31(3):1-10. doi:10.3171/2023.1.JNS221854.[Epub ahead of print].】

咽旁间隙的岩下区域解剖复杂,前界为由颈动脉鞘前部形成的茎突隔膜,外侧界为乳突尖,上界为岩骨下部。该区域的神经血管,包括颈静脉、岩下窦和穿过颈静脉孔的舌咽、迷走和副神经以及颈内动脉咽旁段。

内镜下经鼻极内侧入路可治疗起源于岩斜裂隙和岩下区域的病变,并可将后组颅神经向背侧和外侧移位。咽鼓管(ET)是内镜下经鼻进入该区域的解剖学障碍之一。临床传统认为咽鼓管可切除,但有造成中耳炎和传导性耳聋的风险。美国马里兰大学医学院的Mohamed A. Labib等提出前外侧咽鼓管移动方法,将咽鼓管从软腭上断开,并对翼板进行钻孔。最近,作者设计新的经对侧上颌通道的入路(图1)。

图1. 内镜下经鼻联合经上颌入路。A. 暴露咽鼓管后面的总体轨迹示意图。B. 内镜下经鼻经上颌入路至岩下区域的全景图。a. 动脉;v. 静脉。

该入路的入口称为“第三鼻孔”,位于对侧眼眶的底部,可通过睑下切口到达。作者认为内镜下经鼻(EEA)入路联合经上颌入路(subtarsal contralateral transmaxillary,ST-CTM)可以在咽鼓管、翼板及相关肌肉后操作,避免损伤。作者将该发现与现有咽鼓管处理方法进行定性定量比较,结果发表在2023年3月的《J Neurosurg》在线。

作者在8个注射硅胶的尸头上,通过Karl Storz内窥镜进行鼻内、唇下和睑下解剖研究。手术步骤如下:

1. 内镜下经鼻经翼突入路:扩大经蝶入路,包括同侧中下鼻甲、前筛和后筛切除和双侧蝶窦切开,切除钩突和切开上颌窦内侧壁显露窦后壁。打开蝶腭孔,切开窦后壁暴露翼腭窝。由眶下裂向外继续磨除骨质,通过翼上颌裂点从翼腭窝到颞下窝。暴露和辨认翼腭神经孔,分离其内容物以更好暴露翼突内侧板。

2. 内镜下经鼻下斜坡入路:完成内镜下经鼻经翼突入路后,磨除蝶窦到斜坡隐窝水平骨质。去除鼻咽粘膜、咽筋膜、头长肌和头直肌,从下斜坡暴露至枕骨大孔水平,并在髁上沟钻孔,直到暴露硬脑膜(图2)。

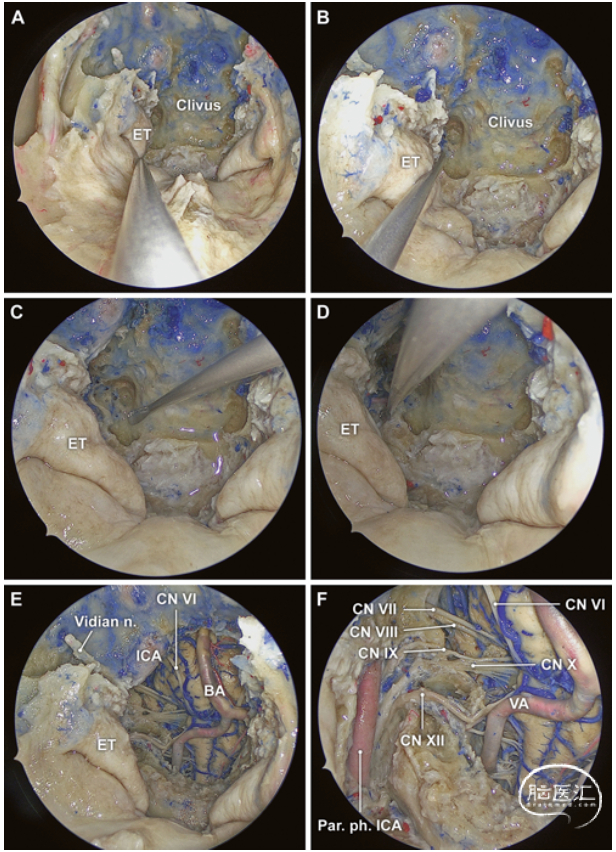

图2. 经对侧睑下-上颌翼突斜坡入路解剖。A. 切除鼻中隔、双侧筛窦、蝶窦和右侧上颌骨的内镜图。B. 打开蝶腭孔,确定蝶腭动脉。C. 将蝶腭动脉和视神经血管分开以暴露翼突内侧板。D. 磨开翼管,去除鼻咽粘膜、咽筋膜、头长肌和头直肌,暴露下斜坡到枕骨大孔水平。E. 磨除斜坡的下三分之二。F. 磨除斜坡暴露出舌下神经管两边的结节和髁间室。G. 经鼻对侧上颌骨切除术。H. 眶下神经沿眶底在眶下沟走行。C:管;ION:眶下神经;max:下颌;n:神经;PGG:翼腭神经节

睑下经对侧上颌窦入路(图3):内镜下完成经鼻经翼突下斜坡入路后,睑下经对侧上颌窦入路分3步进行:①下睑入路到达眶板,钝性分离眼轮匝肌,到达骨膜下平面,暴露眶下神经。②对侧经眶入路进入上颌窦时,使用Kerrison咬骨钳咬除眶底薄骨,在窦顶形成2×2厘米骨窗。手术结束时取钛网重建眶底。③扩大上颌窦开口,有助更好地进行眶底操作。图3. 内镜下经鼻联合对侧经睑下-上颌-咽鼓管后入路的解剖。A. 左侧睑板切除术后,切开皮肤识别眼轮匝肌。B. 骨膜下钝性剥离肌肉暴露眶缘和眶底,在其沟内识别眶下神经。C. 去除眶底薄骨,形成神经内侧和外侧两条通道。D. 通过通道底部开口插入解剖探针。E. 探针很容易地向咽鼓管后面的岩下区域推进。F. 通过对侧经睑下-上颌通道可以看到舌下神经管出口。打开厚筋膜可见咽旁颈内动脉和咽升动脉。通过第三鼻孔有助于打开这个筋膜。咽升动脉的神经脑膜支进入舌下神经管和颈静脉孔。G. 打开舌下神经管和颈静脉孔,分离岩下窦和岩下区域全景图。三叉神经在前往Meckel囊途中离开脑干。展神经出现在脑干延髓交界处,并以45°角向Dorello氏管行进。

4. 上颌窦根治术(Caldwell-Luc法):在黏膜牙龈交界处作横切口,牵拉上唇,骨膜下剥离暴露上颌骨前壁。在眶下神经下方钻孔进入上颌窦,磨除上颌骨扩大至颧骨和上颌窦壁外侧。5. 移动咽鼓管:咽鼓管分为3部分:①后外侧沿蝶窦裂向上附着于咽鼓管沟;②中部位于侧裂孔下方并与软骨部分相连;③前内侧位于翼突内侧板。作者提出3种移动咽鼓管方法:①下外侧移动咽鼓管;②进一步下外侧移动咽鼓管;③前外侧移动咽鼓管。下外侧移动咽鼓管将咽鼓管中部和破裂孔下方软骨组织分离。进一步下外侧移动咽鼓管后对翼突钻孔,在下外侧方向最大限度移动咽鼓管;向后进行剥离,将咽鼓管沿着蝶窦裂分离到卵圆孔水平。采用前外侧移动咽鼓管方法分离咽鼓管与软腭,并向前侧完全移位。作者使用神经导航系统定量分析,对6具尸头按顺序进行不同入路组合,测量咽旁颈内动脉和第IX、X和XII颅神经的暴露长度,计算最大岩间暴露面积,使用手术自由度评估可操作性。

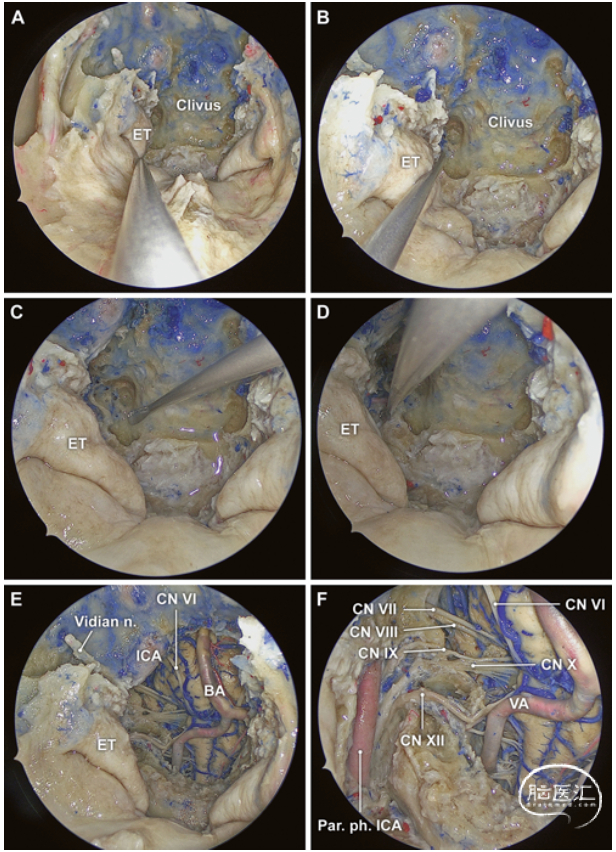

研究结果包括,对联合入路的定性评估:咽鼓管阻碍腹侧颈静脉孔处,接近舌下管出口外侧的岩下区域,内镜下经鼻入路和经上颌入路可以对后组颅神经和咽旁颈内动脉精细解剖(图4)。将经睑下-上颌入路添加到内镜下经鼻经下斜坡翼突入路,并进一步向下外侧移动咽鼓管,增加咽旁颈内动脉和后组颅神经的暴露范围(图5)。联合入路的定量评估:与3种不需移动咽鼓管入路的作比较分析,如内镜下经鼻的A组、内镜下经鼻联合唇下经对侧上颌入路的B组和内镜下经鼻联合经睑下-上颌入路的C组的暴露面积、神经血管长度和手术自由度;发现C组的暴露面积大于A组(分别为288.9±40.66mm²和91.7±49.9mm²;p=0.001)和B组(288.9±40-66mm²和137.3±145.7mm²;p=0.06)。B组与A组之间无差异(p=0.48)。C组中所有颅神经和颈内动脉暴露面积更大。C组进入岩骨段颈内动脉入口的手术自由度最高(C:A和C:B;p=0.002);进入咽旁颈内动脉外侧区域的手术自由度也最高(C:A和C:B;p<0.001)。与A组相比,C组进入腹侧颈静脉孔的手术自由度更高(p=0.002)。与C组相比,A组进入舌下神经孔的手术自由度更高(p=0.01)。根据不同咽鼓管移动方法又分为内镜下经鼻进一步下外侧移动咽鼓管的D组和内镜下经鼻前外侧移动咽鼓管的E组。C组的暴露面积(288.9±40.66mm²)显著高于D组(148.9±45.00mm²;p=0.001)和E组(207.7±58.56mm²;p=0.02)。与D组(p=0.002)和E组(p=0.0002)相比,C组在评估舌下神经管出口手术自由度最小。与D组相比,C组咽旁颈内动脉外侧区域的手术自由度更大(p<0.001);C组与E组之间无显著差异(p=0.36)。与C组相比,E组进入颈静脉孔的手术自由度较高(p=0.004),E组与D组之间无显著差异(p=0.2)。通过第三鼻孔测量舌下神经管和颈静脉孔的手术自由度在C组与内镜下经睑下-上颌/经鼻联合入路进一步下外侧移动咽鼓管的F组之间无差异(p=0.10和p=0.16)。舌下神经管和颈静脉孔的手术自由度在C组与内镜下经睑下-上颌/经鼻联合入路前外侧移动咽鼓管的G组之间无差异(p=0.37和p=0.11)。在联合入路经过第三鼻孔后进一步下外侧移动咽鼓管,可改善暴露岩骨段颈内动脉入口(C组:F组;p=0.008)和颈内动脉外侧(C组:F组;p=0.003)的手术自由度。在联合入路基础上增加前外侧移动咽鼓管,改善暴露岩骨段颈内动脉手术自由度(C组:G组;p=0.03),未影响暴露岩骨段颈内动脉入口手术自由度(C组:G组;p=0.53)。

图4. 对侧经睑下-上颌翼突斜坡入路与对侧经睑下-上颌-咽鼓管后或内镜下经鼻联合入路的定性比较。A. 采取对侧经睑下-上颌翼突斜坡入路,接近舌下神经管出口近侧区域时,咽鼓管阻碍探针移动。B. 在前往腹侧颈静脉孔区域途中也遇到类似的障碍。C. 采用对侧经睑下-上颌-咽鼓管后入路,发现一条位于对侧鼻孔外上方的新通路能够进入咽鼓管后面的鼻腔。D. 探针能不接触咽鼓管进入腹侧颈静脉孔。E. 采取对侧经睑下-上颌-咽鼓管入路显示岩下区域全景图。F. 不移动咽鼓管也很容易暴露咽旁颈内动脉,暴露舌咽和迷走神经节。

图5. 单纯下外侧移动咽鼓管和结合对侧经睑下-上颌入路定性比较。A. 采用内镜下经鼻经下斜坡翼突入路,并进一步下外侧移动咽鼓管,暴露咽旁颈内动脉的岩管入口。B. 向下移动咽鼓管更好显示颈内动脉岩骨入口。C. 单纯下外侧移动咽鼓管获得的暴露程度。D. 进入第三鼻孔,完全暴露咽旁颈内动脉、迷走和舌下神经。E. 舌咽神经离开颈静脉孔后,可在咽旁颈内动脉后面显露。F. 结合对侧经睑下-上颌入路后可以提高咽旁颈内动脉进入岩骨时的暴露程度。

研究表明,咽鼓管是内镜下经鼻极内侧入路到达岩下区和腹侧颈静脉孔的障碍。切除或移动咽鼓管可引起多种并发症。作者提出内镜下经鼻联合对侧经睑下-上颌-咽鼓管的新入路,并进行解剖学评估。通过标准睑板下切口和对侧眶底进入对侧鼻孔外上方鼻腔,并到达其后方的岩下区域,睑下入口起到第三鼻孔的作用。该方法可更广泛地暴露岩下及颈静脉孔腹侧,无需将ET移位,手术自由度优于单纯EEA。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。