介绍

入路是开始任何手术时的第一个组成部分,也是促成其成功的基本阶段之一。此外,入路有一定的定性和定量要求。在血管内手术中,这些要求包括自由度(足够大的尺寸,以确保器械的自由移动)、到主要手术部位的最佳距离、最小的血管创伤、简单性和可重复使用。在过去的几十年里,进行冠状动脉造影或经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的桡动脉通路(RA)已成为全世界大多数介入心脏科医师的标准,并且根据欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology)欧洲心胸外科学会(European Association for Cardiothoracic Surgery)关于心肌血运重建的建议,它是任何PCI的首选方法,无论临床情况如何。

与股动脉入路相比,经桡动脉入路在以下方面具有优势:穿刺部位出血的频率较低,患者可以早期活动,可能在手术当天出院,患者的舒适度,以及ST段抬高型急性心肌梗死(AMI)死亡率的降低。RA也比尺动脉入路(ulnar access, UA)有优势。然而,由于测力数据显示尺动脉的直径与手部压缩力减弱之间的关系,一些研究者仍然认为尺动脉是桡动脉(radial artery, RadA)的可能替代路径。近10年来,由于血管内器械的改进和外科医师操作技能的提高,RA已被积极用于治疗外周动脉和盆腔器官病变以及神经介入治疗。

然而,RA的使用有一定的局限性。与其他动脉相比,RadA由于直径较小,容易发生痉挛和明显迂曲,这可能需要转换入路部位,从而增加操作时间和不良事件的风险。RadA早期和晚期闭塞的发生率为0.8% ~ 30%,是最常见的并发症,可能会阻碍闭塞的RadA在后续血管内介入治疗中对形成的血液透析瘘进行进一步治疗或作为冠状动脉旁路移植术的通道材料。此外,通过左侧RadA进行的操作不完全符合人体工程学,给患者和外科医生造成了极大不便。

理论上,通过远端RadA入路可以减少并发症的发生,从而增加患者和术者的舒适度。自1977年以来,个别麻醉医师在解剖鼻烟壶(AS)中使用穿刺点进行儿童围手术期血压监测。Babunashvili于2003年在阿姆斯特丹首次报道了该入路点的介入应用,用于经桡动脉手术后的晚期RadA闭塞和早期闭塞的再通。2014年和2015年首次发表了关于远端桡动脉入路(DRA)作为诊断和治疗操作的主要通路的文献,与经典文献进行了比较。2017年以来,DRA在各种血管内手术中的应用在全球范围内迅速增加。根据2019年《经桡动脉诊断性血管造影和介入术后桡动脉闭塞预防最佳实践》共识,常规使用DRA可以减少桡动脉闭塞的次数。然而,这一理论仍需要大规模随机试验来检验。2017年,一项多中心、开放、随机(1:1)的“桡动脉传统穿刺点与远端桡动脉穿刺的比较”(TENDERA)研究(no. NCT04211584 at https://clinicaltrials.gov)回答了这个问题。

本综述的目的是分析有关DRA用于介入手术的文献(WoS, Scopus, EMBASE, eLIBRARY)。

DRA的解剖和生理学

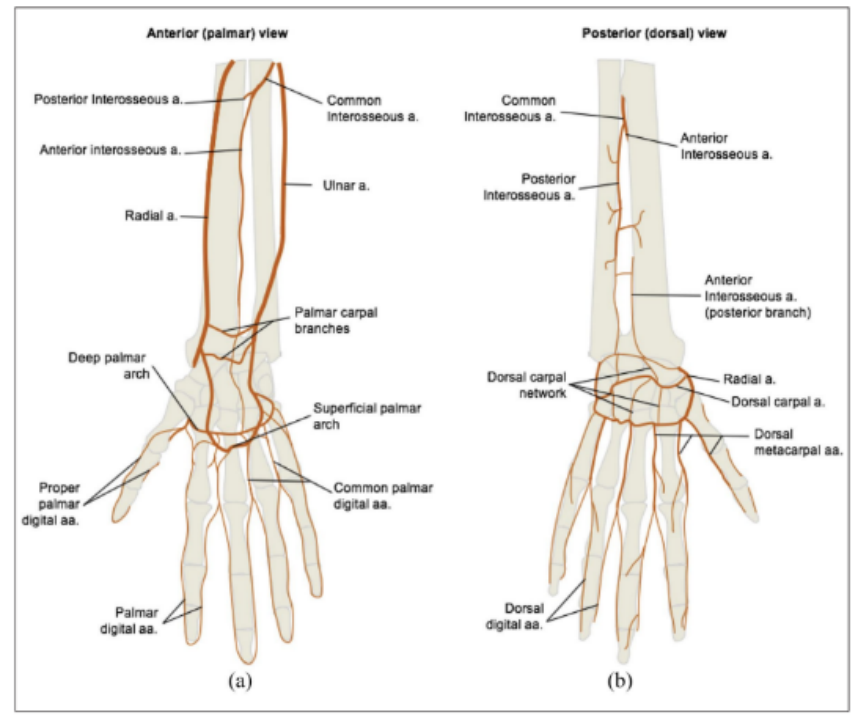

RadA为前臂和手部供血,位于肱桡肌、腕部桡侧屈肌和手指远端浅屈肌之间。它位于桡骨前表面,易被触诊。在桡骨远端,RadA分为以下分支:掌腕支,在腕关节水平分离,为腕关节和皮肤供血,并与UA的类似分支相连。掌浅支在桡骨茎突水平进入手部,与来自UA的类似分支相连,并参与从前臂前表面形成的掌浅动脉弓、RadA掌深支(DPBRadA)、腕背支、位于第一指长伸肌和短伸肌的肌腱下方,长肌使手指转向第一指间间隙,并进入手深动脉弓和拇指动脉(图1)。

在桡骨窝(AS)或第一指间间隙进行远端RadA穿刺是可能的。通过这样的穿刺,在穿刺部位血管闭塞的情况下,RadA应该仍然可以通过,因为之前存在偏转的分支。在导致RadA阻塞的复杂因素相互作用中,血流中断起着主要作用。在前瞻性研究中,止血期间无血流显著增加RadA闭塞的风险,而在比较最短和最长穿刺部位压迫时间的回顾性分析中,止血期间血流完全中断是唯一显著的预测因素。

另一项回顾性分析了RadA及其分支的直径,包括直径<2.1 mm,平均值为1.6 mm。从技术上讲,DRA组的穿刺操作更困难,花费的时间更长,成功率显著较低,但并发症的数量(包括RadA闭塞)在第1天和第30天无统计学意义。

图2 左侧远桡入路的冠状动脉造影

图2 左侧远桡入路的冠状动脉造影

DRA手术过程

DRA手术入路有一定的困难。当学习阶段过去时,它们就会被克服,这通常平均需要30-50次穿刺。即使作者对于成功标准定义的不同,回顾25项样本量超过20例的研究,DRA的成功率在70% ~ 100%。在一些文章中,成功与否取决于血管腔内的穿刺针,而另一些则定义为鞘管是否置入。例如,Kim等报道的动脉穿刺成功率为93.3%,但鞘管成功置入率仅为88.0%。进行DPBRadA穿刺时,需要清楚地感知其在AS或第一指间间隙的搏动。超声导航可以更准确地识别解剖标志,更准确地进入血管,增加DRA的成功置管次数。

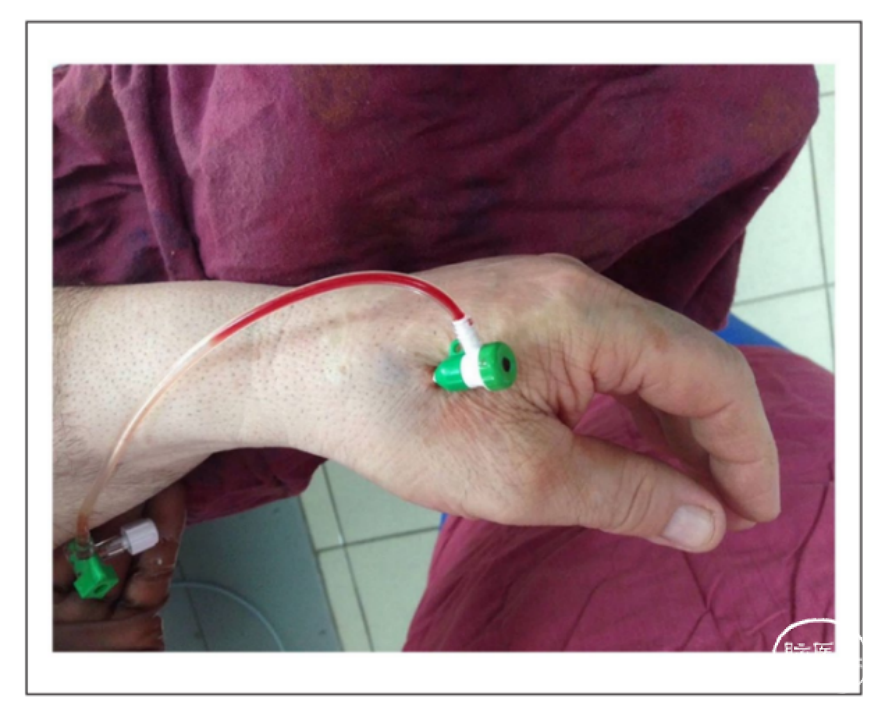

图3 6F短鞘用于DRA

图3 6F短鞘用于DRAGasparini等分享了他们使用7-Fr Glidesheath Slender («Terumo», Tokyo, Japan)在41例冠状动脉慢性完全闭塞患者中使用左侧DRA进行干预的成功经验。一种名为PreludeSYNC远端(Merit Medical, South Jordan, Utah, USA)的专利装置(图4)用于DRA止血。

图4 PreludeSYNC DISTAL® (Merit Medical), DRA止血的专利装置

图4 PreludeSYNC DISTAL® (Merit Medical), DRA止血的专利装置使用Kiemeneij F.技术应用安全防护加压装置(«Merit Medical»,Utah, USA, South Jordan)是可能的,先注入3.0 mL空气,然后移除鞘管,然后注入2.0 mL空气,33然后手动加压10-15分钟,然后应用轻绷带1-3小时,31或加压绷带2-3小时,直到完全止血。在患者出院前,有必要检查按压部位和RadA脉搏(图5)。多普勒超声虽然不是必需的,但可用于确认动脉通畅。

图5 24h后DRA穿刺部位

图5 24h后DRA穿刺部位DRA在各种病症中的应用

目前,DRA已成功应用于颈动脉狭窄的血管外科治疗。Kühn等人使用7-Fr Glidesheath Slender和Wahoo Access导管(«Q'apel Medical»,Fremont, California, USA)或6-Fr Fubuki(«Asahi Intecc»,Seto, Aichi, Japan)和Benchmark(«Penumbra Inc»,Alameda, California, USA)作为导引导管进行了20例颈动脉支架置入,为了成功置管,移除了鞘管和进行了额外的皮肤切口,与RA相比,在疗效和安全性方面没有显著差异。Ruzsa等描述了34例治疗股浅动脉闭塞性狭窄病变(包括慢性闭塞的再通)的高成功率病例,在复合主要终点(技术成功、主要心血管不良事件和并发症)和转换至股动脉方面无差异,仅在使用双(远端桡动脉+足背动脉)入路方面有显著差异。考虑到治疗血液透析的动静脉瘘狭窄,Watanabe和臼井描述了12例临床病例,当无法通过静脉入路时,对吻合口进行了球囊血管成形术。他们发现RadA入路极其困难,但有效率为100%,且无并发症。DRA应用于锁骨下动脉、肠系膜上动脉、髂总动脉、腹腔动脉和肾动脉支架置入术,以及用于出血的支气管动脉、肾动脉和肾动脉瘤栓塞术的临床病例也已有描述。

DRA已被用于介入肿瘤的肝化疗栓塞、选择性放射治疗和I-90标测、诊断性血管造影、子宫动脉栓塞以及肠系膜、盆腔和肿瘤出血(胃、肝、肾和肺),技术成功率几乎为100%。研究者注意到,在癌症患者的所有年龄组中,RadA和DPBRadA的直径(0.2±0.16 mm)均有统计学显著差异。性别亚组分析显示,男性差异为(0.21±0.17)mm(p< 0.001),女性差异为(0.17±0.16)mm (p< 0.001)。

RA最近被神经介入外科医生使用,但在他们的实践中有个别临床病例、研究和一项关于DRA的荟萃分析。

Srinivasan等描述了在12例患者中,11例使用同轴技术成功治疗后循环病变,其中7例属于卒中时的紧急机械血栓取栓。Goldman等进行了一项单中心比较RA和DRA在各种神经介入手术中的应用,报告组间无统计学显著差异;总体技术成功率为92.1%,其中7.6%(26例)需要转换为经股动脉入路。作者认为,7.6%是较高水平的入路改变,特别是如果发生在有卒中的急诊患者。因此,当手术不能立即通过上肢动脉进行时,术者应了解范围,在必要时穿刺股总动脉。在一项荟萃分析中,总体成功率为95%(91% ~ 98%)。41 然而,7项研究仅包括了24.2%的直接手术治疗,其中大多数是脑血管造影。因此,需要积累经验和前瞻性研究来评估通过DRA和RA进行神经介入手术的有效性、安全性和患者选择。

大多数与DRA相关的研究都是在接受冠状动脉造影或冠状动脉支架植入的心脏患者中进行的。在他们的综述中,Cai等分析了2017—2020年的25项研究,包括病例系列研究、非随机研究和去除重复数据后的随机研究,并发现了6,672例DRA使用病例。需要指出的是,根据这篇综述,俄罗斯使用DRA占所有病例的60.2%,属于最多经验。在同一时期,Babunashvili和Kaledin等人的数据也被给出,尽管来自俄罗斯的其他作者也取得了良好的结果。根据一项研究,12.5%的病例需要多次尝试才能获得成功的DRA。

并发症

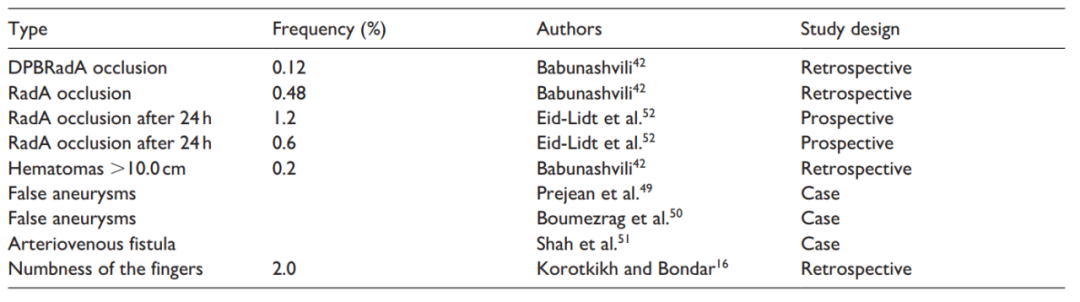

DRA具有较高的安全性,但必须考虑与入路相关的并发症,如RadA闭塞、动脉痉挛、出血和血肿。

图6 DPBRadA闭塞

图6 DPBRadA闭塞

值得注意的是RadA闭塞发生率可能随着介入治疗后时间的延长而增加。因此,Gasparini等发现术后1个月闭塞发生率可能略高于术后24h,这可能与血管重塑有关。在正在进行的TENDERA研究中,动脉通畅性在24小时进行监测;7天;以及3、6、12个月,具有实用性和科学性。

严重出血、假性动脉瘤和血肿的病例罕见,因为AS的结构是由肌腱包围的骨性基底。在较远端穿刺的情况下,动脉被掌骨形式的致密结构包围。在这一区域更快止血,可以减少患者的住院时间,减轻护士的负担。冠状动脉造影后,通过手动按压穿刺部位15 min即可达到止血效果,即使在PCI术后,对于术毕激活凝血时间(ACT)<250 s的患者,手动按压也可达到止血效果。DRA部位有时会出现<5.0 cm的小血肿,不需要治疗。在一项大型回顾性研究中,描述了大于10.0 cm的血肿出现在0.2%的病例中。压迫装置应用不当、双联抗血小板治疗联合抗凝剂、老年、皮肤松弛和多次穿刺可能导致大血肿。一例临床病例报道了一位63岁女性患者行PCI术,DRA部位成功止血后出现严重血肿,伴水肿、手臂疼痛、手指活动受限。交替应用血压计后,血肿逐渐稳定并消失,所有手功能完全恢复。

远端穿刺部位假性动脉瘤的发生极为罕见。Prejean等报道了一例左侧DRA后20小时发生的假性动脉瘤,经反复压迫后愈合。2019年,Boumezrag等报道了1例左侧远端穿刺部位的假性动脉瘤,在成功PCI后48h发生,需要使用Onyx粘合剂组合物进行血管内治疗。血管造影显示完全保留了掌弓的血管系统。

Shah等报道了一例DRA并发症的临床病例,包括一名71岁男性在慢性冠状动脉闭塞长期再通后发生的左动静脉瘘(AVF)。患者在AVF术后7天出现轻微体征(腕关节轻微肿胀和不适),经超声证实。反复压迫止血无效,患者症状轻微,血管外科医生建议保守随访动态观察。8个月后,未见上肢功能或力量恶化及瘘口增大。作者认为该并发症与同时穿刺动脉和头静脉(该解剖区域离动脉更近)以及术中使用大剂量肝素有关。

理论上,AS与第一指间间隙较窄,且桡神经浅支接近RadA。在AS区域反复穿刺和长时间压迫可损伤桡神经浅支,导致手指麻木。然而,手指麻木的临床报道很少,有一项研究报道该并发症的发生率为2.0%。

表1 DRA后的并发症

表1 DRA后的并发症总结

从保留RadA和患者及术者舒适度方面来看,DRA无疑是传统RA的最佳选择。然而,在临床实践中仍有一些突出的问题需要解决,例如在介入手术中所有在AS或第一指间间隙有可触及脉搏的患者使用DRA的可能性,以及在AMI或卒中患者中使用DRA的可行性。此外,对于身高较高的患者或不同水平动脉迂曲的患者,导管长度可能不足,导致入路部位的改变。

作者点评

关于CNIT

神经医学创新与转化联盟(CNIT)是由首都医科大学宣武医院神经外科主任张鸿祺教授联合神经医学各方创新主体,进一步搭建神经医学领域创新交流平台、开展神经医学领域深度创新研究、促进神经医学领域成果转化落地。

联盟致力于培养一批神经医学创新人才,筛选和孵化一批神经医学创新成果,推出一份神经医学年度创新报告,探索一条神经医学创新转化路径,做好一个神经医学创新各类主体沟通交流的平台。

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容