扫描左侧二维码

进入健适医疗品牌专区

//

近日,中国医科大学附属第一医院卒中中心在李志清主任带领下,由李宇罡医生、李进伟医生、付开磊医生等组成的神经介入治疗团队,成功完成东北地区首例、全国第二例Shockwave血管内冲击波导管斑块碎裂技术(Intravascular Lithotripsy,IVL)应用在颈内动脉闭塞伴严重钙化病变的治疗,体现了中国医科大学附属第一医院卒中中心的综合治疗水平。

01

病例简介

基本信息

患者:男性,65岁,2022年9月由于上肢无力伴麻木于外阜大型三甲医院就诊,经MRA检查提示:颅内散在缺血灶,右颈内动脉颅内段、右大脑中动脉重度狭窄,予患者药物口服治疗,今年3月,患者再次出现左腿无力,检查提示:右侧颈内动脉闭塞,于本市大型三甲医院住院行右颈内动脉闭塞开通手术,因病变处严重钙化斑块未能成功,为求进一步诊治遂转入中国医科大学附属第一医院卒中中心进一步诊治。患者既往高血压病史多年,平素血压控制不佳,吸烟史30余年。

02

术前检查

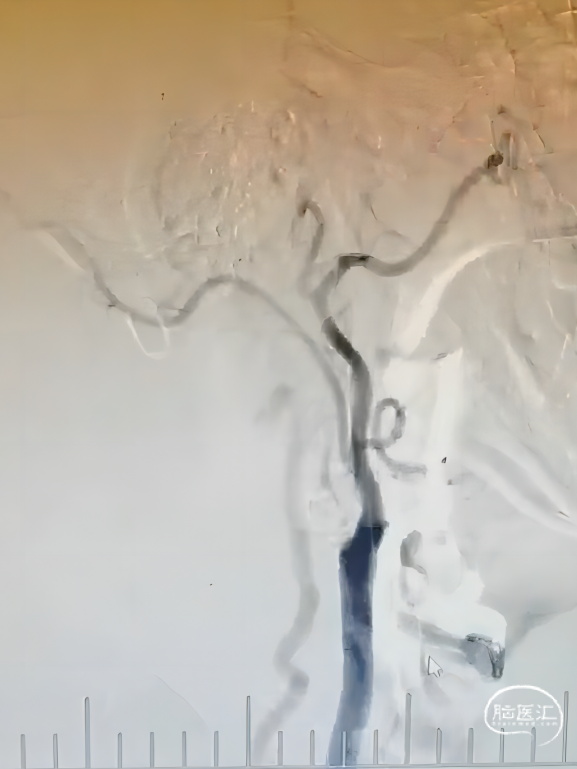

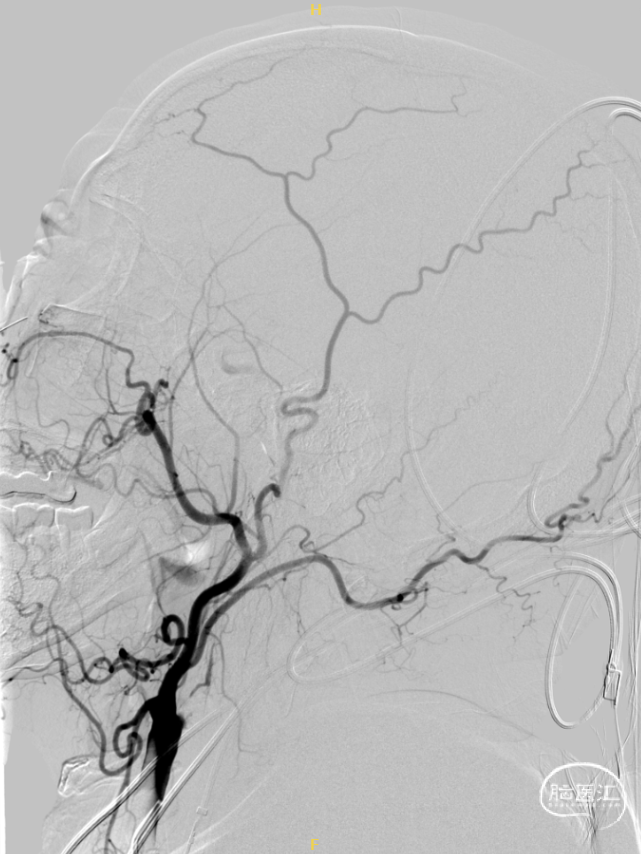

患者外院DSA造影提示右侧颈内动脉起始部完全闭塞,局部可见严重钙化斑块。

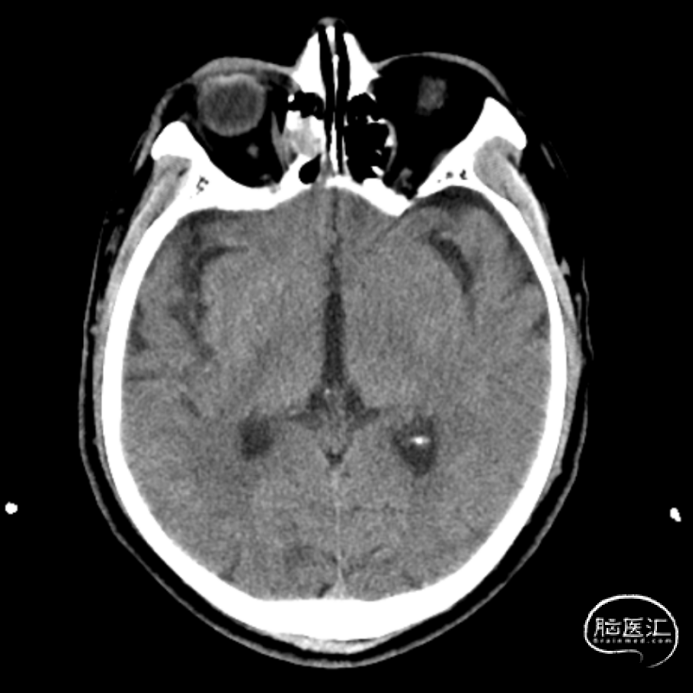

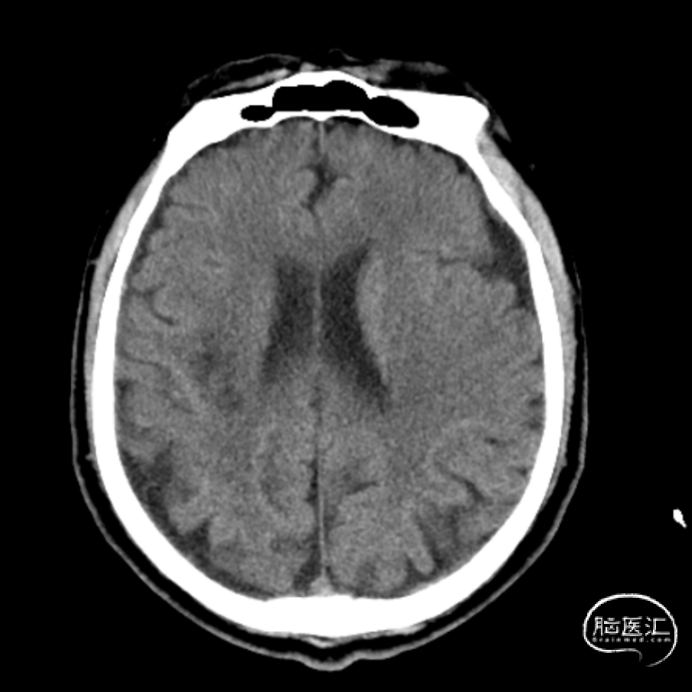

本次入院复查颅脑CT可见右侧多发斑片状低密度灶,术前颅脑灌注CT提示右侧大脑半球整体呈缺血低灌注状态,缺血半暗带与良性灌注不足区域约为247.1ml。

03

手术过程

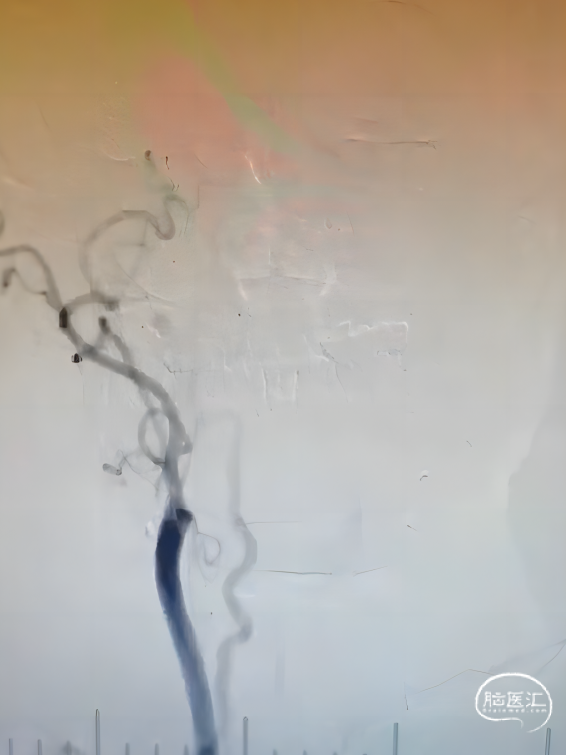

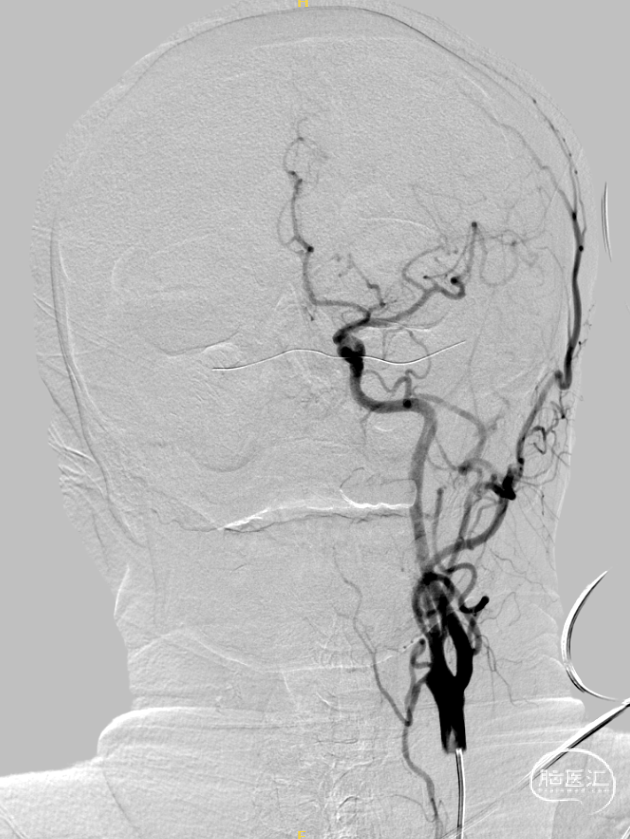

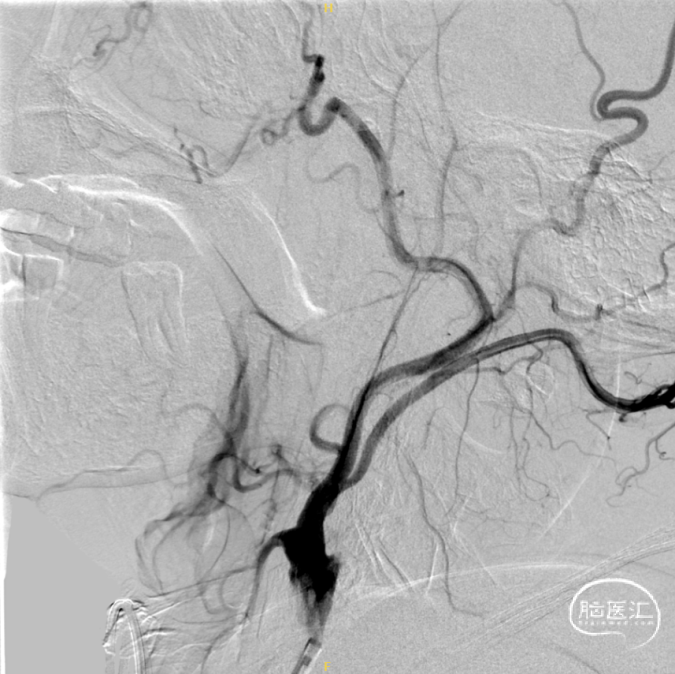

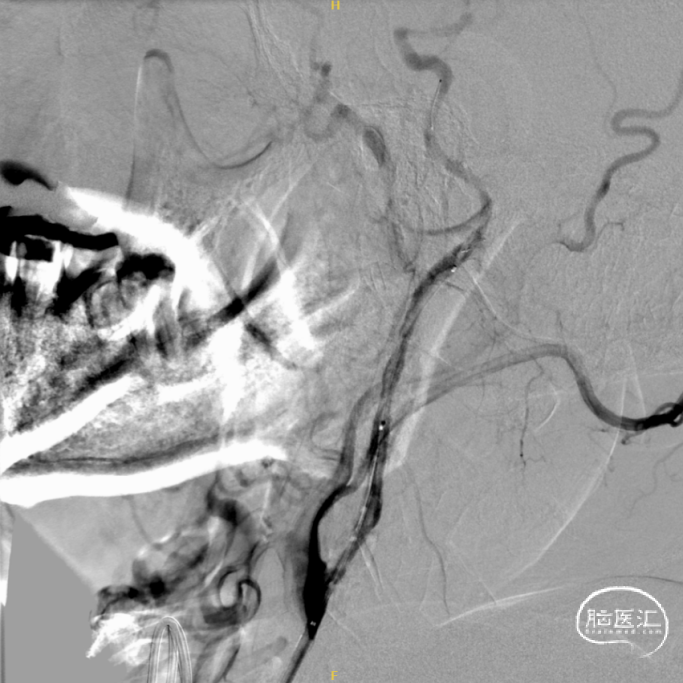

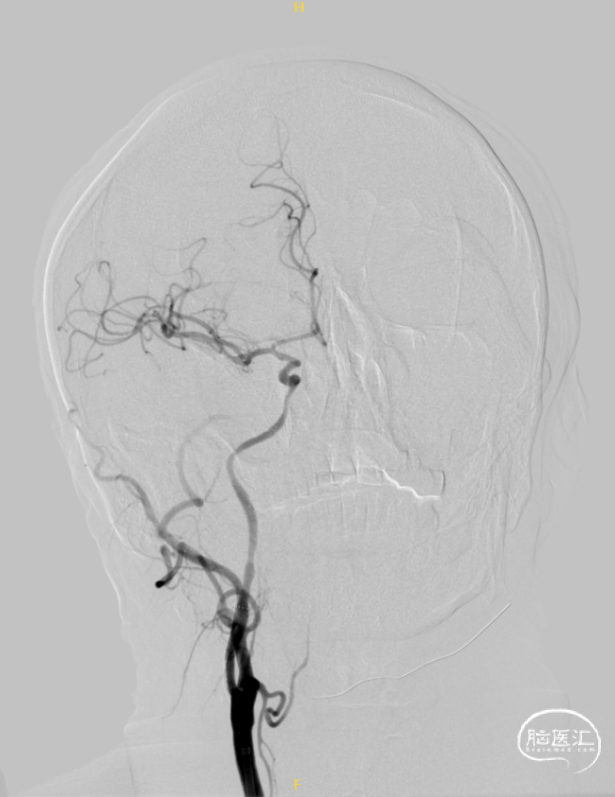

术中造影显示患者右侧颈内动脉起始部完全闭塞,局部重度钙化斑块,右侧颈内动脉颈段以远、右侧大脑中动脉、大脑前动脉未见显影;左侧颈内动脉可见造影剂显示,左侧大脑中动脉、大脑前动脉显影良好,前交通未见开放,未见左侧向右侧代偿供血。后循环造影可见后交通动脉开放,后循环通过交通动脉代偿供应右侧大脑半球血供。

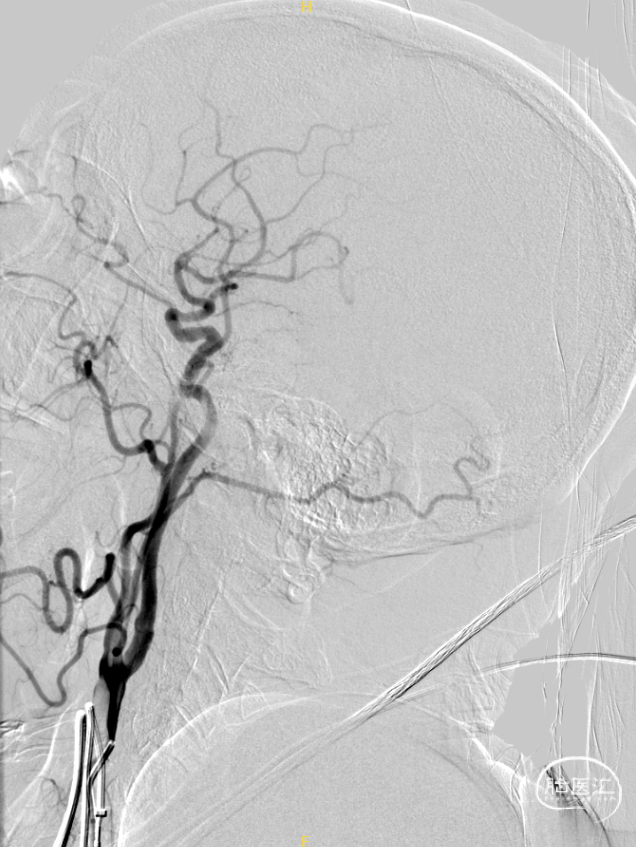

将8F导引导管送至右侧颈总动脉,于路径图辅助、多功能导管及微导管导引下,将微导丝小心越过钙化斑块,选入闭塞的右侧颈内动脉远端,微导管跟进冒烟确认血管真腔。

输送保护伞后,交换Shockwave血管内冲击波导管至颈内动脉起始部狭窄闭塞段,在4atm下击发Shockwave血管内冲击波治疗系统两组(每组30次能量脉冲),可见原狭窄闭塞处明显改善。

后于颈内动脉起始部顺利完成颈动脉支架植入及保护伞回收,复查右侧颈内动脉完全开通,颈内动脉及大脑中动脉显影充分,血流速度满意,颈内动脉支架管腔通畅,形态满意。

04

专家点评

颈动脉支架植入术是治疗颈动脉狭窄病变的重要疗法之一,但对于颈动脉严重钙化病变伴有狭窄甚至闭塞的患者,传统治疗方式存在一定的局限性。Shockwave血管内冲击波导管斑块碎裂技术则提供了新的治疗选择,将脉冲电极整合于球囊导管中,通过能量发生器发放脉冲,产生相当于50atm的瞬时冲击波,选择性作用于钙化病灶,安全穿过动脉内膜,有效作用于坚硬的钙化组织,断裂钙化,从而达到重塑钙化斑块、恢复管腔面积、改善血管顺应性的目的,为后续支架的植入提供更理想的管腔,手术成功率高、操作安全性佳,同时可以缩减手术时间,降低风险。

中国医大一院卒中中心神经介入手术团队术中精准评估患者颈动脉局部钙化形态及血流代偿分布情况,大胆采用Shockwave血管内冲击波导管治疗完全闭塞伴严重钙化颈动脉病变,最终取得良好的效果,再次体现了中国医科大学附属第一医卒中中心针对复杂、高危且有血运重建指征患者的神经介入综合治疗水平。

术者简介

李志清

中国医科大学附属第一医院

卒中中心

医学博士,博士后,硕士研究生导师

专注于脑血管病介入和显微外科治疗,致力于降低脑血管病治疗的并发症和改善远期疗效,对颅内动脉瘤、动静脉畸形、颈动脉及颅内动脉狭窄、颈内动脉海绵窦瘘、硬脑膜动静脉瘘等外科治疗具有较深的造诣,完成各类复杂脑血管病介入手术约12000例

在东北地区率先开展了颈内动脉、大脑中动脉及基底动脉闭塞血管内再通、颅内动脉栓塞急性期取栓、血流导向装置治疗大型宽颈动脉瘤、国产覆膜支架治疗颈内动脉海绵窦瘘和球囊辅助Onyx栓塞硬脑膜动静脉瘘、支架辅助弹簧圈结合Onyx栓塞大型颅内动脉瘤、球囊导引导管逆向抽吸辅助夹闭大型动脉瘤、颈动脉闭塞复合介入手术、静脉窦取栓等新技术

获得军队及省部级科技进步奖6项,主持国家自然科学基金面上项目1项,辽宁省自然科学基金3项,沈阳市重点研发项目1项。参与十一五支撑项目子项目1项,辽宁省社会发展计划项目1项。发表SCI及核心期刊论文80余篇

国家卫健委缺血性卒中委员会委员

中国生物医学工程学会介入医学工程分会神经介入学组委员

中国卒中学会复合介入神经外科分会委员

辽宁省卒中学会委员

辽宁省医学信息与健康工程学会副理事长

李宇罡

中国医科大学附属第一医院

卒中中心

医学博士,博士后

2018年毕业于中国医科大学,主要从事急性缺血性卒中超早期血管再通治疗及全程管理,已完成急性脑卒中患者评估逾千例,缺血性卒中静脉溶栓、动脉取栓及颈动脉支架、颅内动脉支架、动脉瘤介入等治疗500余例

辽宁省脑血管病专科联盟秘书

辽宁省细胞生物学会脑血管病专业委员会委员

参与国家级及省级科研课题4项,参与多中心临床研究项目5项,发表中英文文章8篇

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容