韩国首尔延世大学医学院江南Severance医院神经外科脊柱和脊髓研究所的Sun-Joon Yoo等回顾2008年1月至2018年12月期间156例接受后路颈椎椎板切除术和4个或以上节段内固定融合手术并随访2年以上的患者。采用多因素 logistic回归法分析年龄、性别、骨髓密度、BMI、机械并发症以及术前、术后影像学表现,探讨机械并发症相关因素。结果发表于2022年9月《Journal of Neurosurgery:Spine》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Yoo SJ, et al. J Neurosurg Spine. 2022 Sep 23;38(2):165-173. doi: 10.3171/2022.8.SPINE22298. Print 2023 Feb 1.】

研究背景

多节段后路颈椎内固定融合手术是多节段退行性颈椎疾病和颈椎畸形的标准治疗方法,可减轻疼痛,矫正矢状对线,稳定颈椎。多节段后路颈椎内固定融合手术后矢状面对齐的重要性、融合范围和手术方法已经有许多研究报道。但颈椎的形态和曲度矫正不当,可出现术后并发症,包括近端交界性后凸(proximal junctional kyphosis,PJK)、近端交界失败(proximal junctional failure,PJF)、远端交界性后凸(distal junctional kyphosis,DJK)、远端交界失败(distal junctional failure,DJF)和与螺钉相关的事件等,症状可以从无症状到急性疼痛和骨结构改变。预测并发症对改善患者预后和保持术后生活质量具有重要意义。然而,既往大多数有关颈椎内相邻节段病变的研究集中于颈椎前路,并发症发生率为2.4%-2.9%。Hilibrand等报告退行性变发生率为2.9%,并预测22.2%患者在术后10年内要作相邻节段再次手术。迄今为止,关于颈椎后路内固定融合后发生的机械并发症的研究很少。对于成人胸腰椎畸形患者术后机械并发症的预测已有大量研究,并开发分类系统,如脊柱侧凸研究学会-Schwab分类、整体对线和比例(GAP)评分以及调整年龄对线指标。研究发现,交界性问题的主要风险因素包括,术前矢状面参数(图1)显著异常、年龄大(>60岁)、骨髓密度(bone marrow density,BMD)低、BMI评分高以及下腰椎和骶骨融合。这为研究颈椎后路内固定融合后机械并发症提供参考。

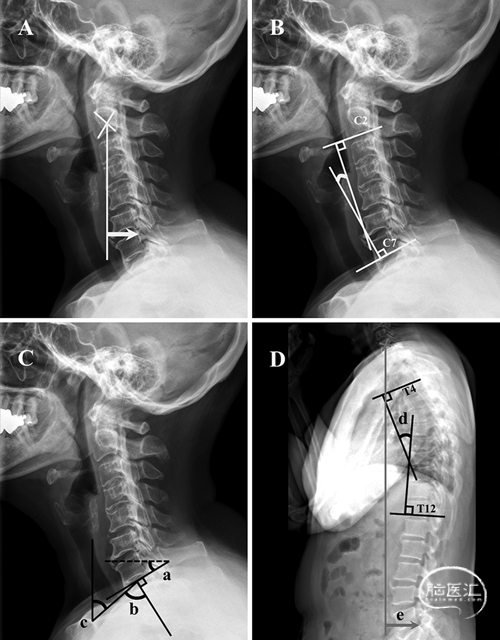

图1. 影像学矢状面参数的测量。A. C2-7矢状面轴向距离(SVA)是C7后上角与C2中心垂直线之间的距离(箭头)。B. C2-7前凸是C2与C7下终板之间的矢状Cobb角。C. T1斜率是T1上终板与水平线(a)之间的角度。胸椎入口角由垂直于T1上终板的直线与连接T1上终板中心和胸骨上端的直线组成(b)。通过在胸骨上端绘制的垂直线与连接T1上终板中心和胸骨上端的直线形成颈部倾斜。D. 胸椎后凸是T4与T12下终板之间的矢状Cobb角(d)。颈椎SVA是从S1椎体后上角到C7椎体中心垂直线的距离(e;灰线)。

韩国首尔延世大学医学院江南Severance医院神经外科脊柱和脊髓研究所的Sun-Joon Yoo等回顾2008年1月至2018年12月期间156例接受后路颈椎椎板切除术和4个或以上节段内固定融合手术并随访2年以上的患者。采用多因素 logistic回归法分析年龄、性别、骨髓密度、BMI、机械并发症以及术前、术后影像学表现,探讨机械并发症相关因素。结果发表于2022年9月《Journal of Neurosurgery:Spine》在线。

研究结果

研究结论

研究者认为,多节段后路颈椎内固定融合术后发生机械并发症常见,影响患者功能和生活质量。骨髓密度低、融合脊椎数较多、术前C2-7矢状面轴向垂直距离长和C2-7前凸角度小是颈椎后路融合手术后机械并发症的显著风险因素。术前应检测骨髓密度和整体对线,尽量减少融合椎体数量。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。