美国匹兹堡大学医学院神经外科的Huy Q. Truong等研究海绵窦内侧壁的解剖,并描述如何安全有效地切除或游离海绵窦内侧壁的手术技巧。结果发表于2018年9月的《J Neurosurg》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Truong HQ, et al. J Neurosurg. 2018 Sep 7;131(1):122-130. doi: 10.3171/2018.3.JNS18596.】

研究背景

海绵窦内侧壁构成垂体窝的外侧界,将垂体与颈内动脉海绵窦段和静脉通道分开。对部分侵袭性垂体腺瘤患者而言,手术全切除海绵窦内侧壁是控制功能性垂体腺瘤症状和非功能性垂体腺瘤复发率降低的关键。美国匹兹堡大学医学院神经外科的Huy Q. Truong等研究海绵窦内侧壁的解剖,并描述如何安全有效地切除或游离海绵窦内侧壁的手术技巧。结果发表于2018年9月的《J Neurosurg》在线。

研究方法

研究结果

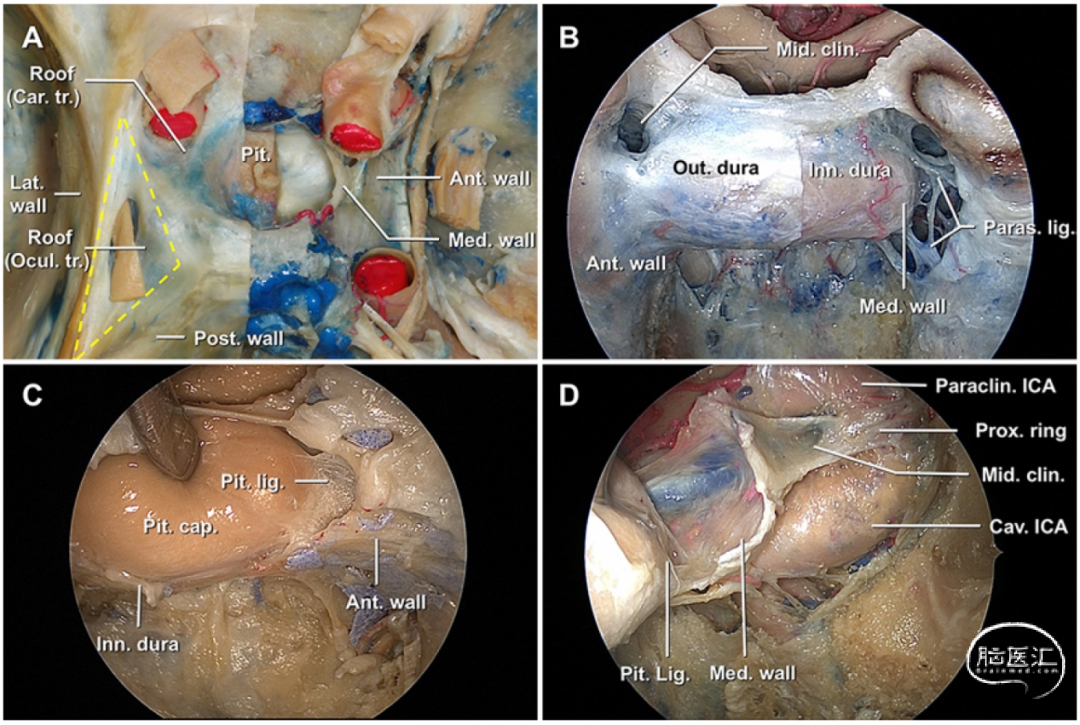

图1. 海绵窦内侧壁。A. 鞍区和鞍旁的上视图。B. 内镜下鞍底的前下方视图。C. 切除鞍底后观察垂体窝。D. 内镜下牵开垂体,观察其与海绵窦内侧壁的关系。Ant. wall=前壁;Car. tr.=颈动脉三角;Cav. ICA=颈内动脉海绵窦段;Inn. dura=硬脑膜内层;Lat. wall=外侧壁;Med. wall=内侧壁;Mid. clin.=中床突;Ocul. tr.=动眼神经三角;Out. dura=硬脑膜外层;Paraclin. ICA=颈内动脉床突段;Paras. lig.=鞍旁韧带;Pit.=垂体;Pit. cap.=垂体囊;Pit. lig.=垂体韧带;Post. wall=后壁;Prox. ring=近端环。

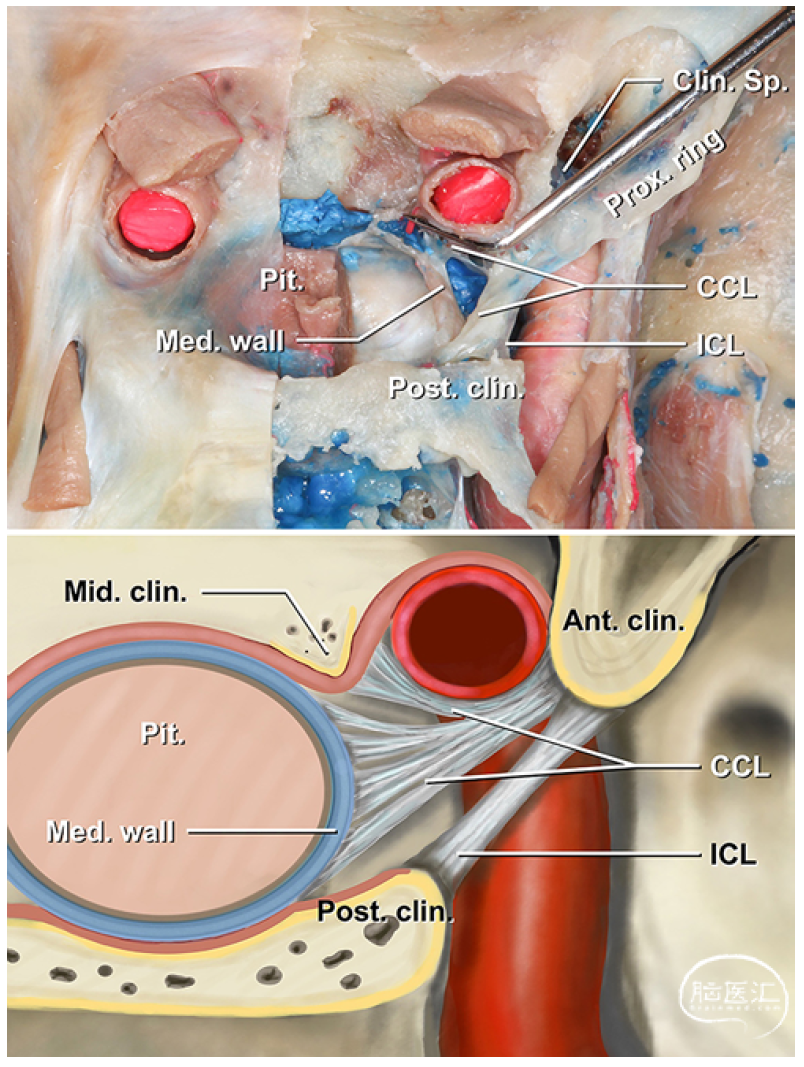

图2. 显微镜下的颈内动脉床突韧带。上图:鞍区和鞍旁区的上视图。下图:上述结构的简化示意图。Ant. clin.=前床突;CCL=颈内动脉床突韧带;Clin. Sp.=床突间隙;ICL=床突间韧带;Med. wall=内侧壁;Mid. clin.=中床突;Pit.=垂体;Post. clin.=后床突;Prox. ring=近端环。

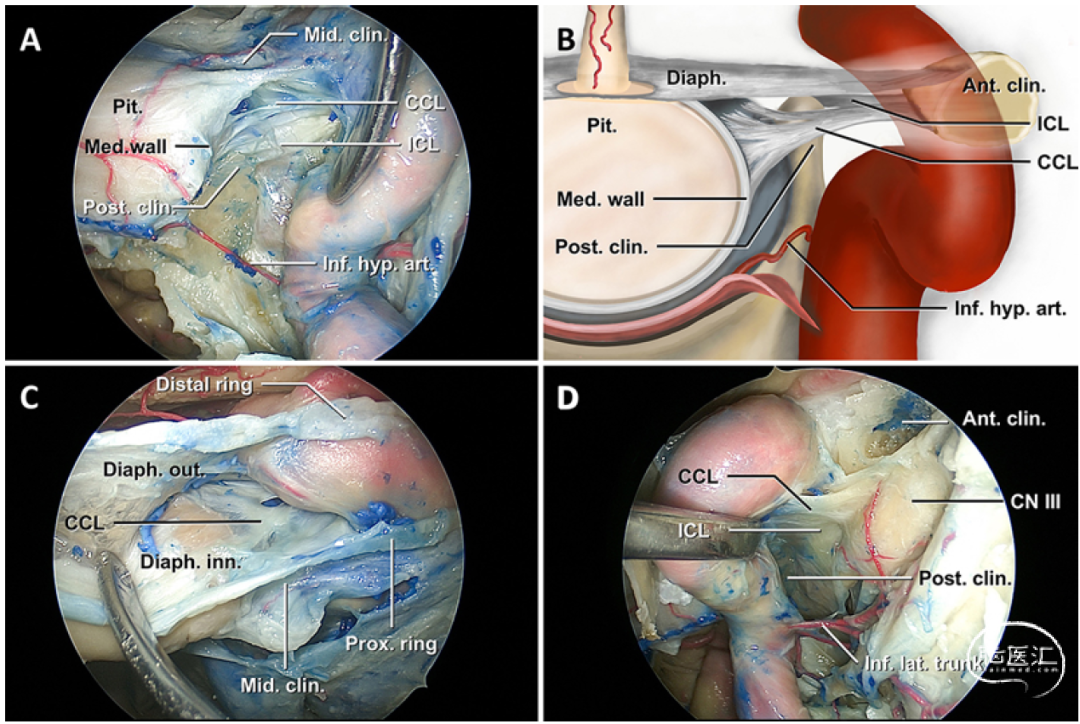

图3. 颈内动脉床突韧带的内镜视图。A. 颈内动脉床突韧带前下方视图。B. 图A所示解剖结构的示意图。C. 鞍上区和床突旁区的内镜视图。D. 牵开颈内动脉观察海绵窦外侧壁的内镜视图。Med. wall=内侧壁;Mid. clin.=中床突;Pit.=垂体;Post. clin.=后床突;Ant. clin.=前床突;CCL=颈内动脉床突韧带;CN III=动眼神经;Diaph.=鞍隔;Diaph. inn.=鞍隔内层;Diaph. out.=鞍隔外层;ICL=床突间韧带;Inf. lat. trunk=下外侧干;Inf. hyp. art.=垂体下动脉;Prox. ring=近端环。

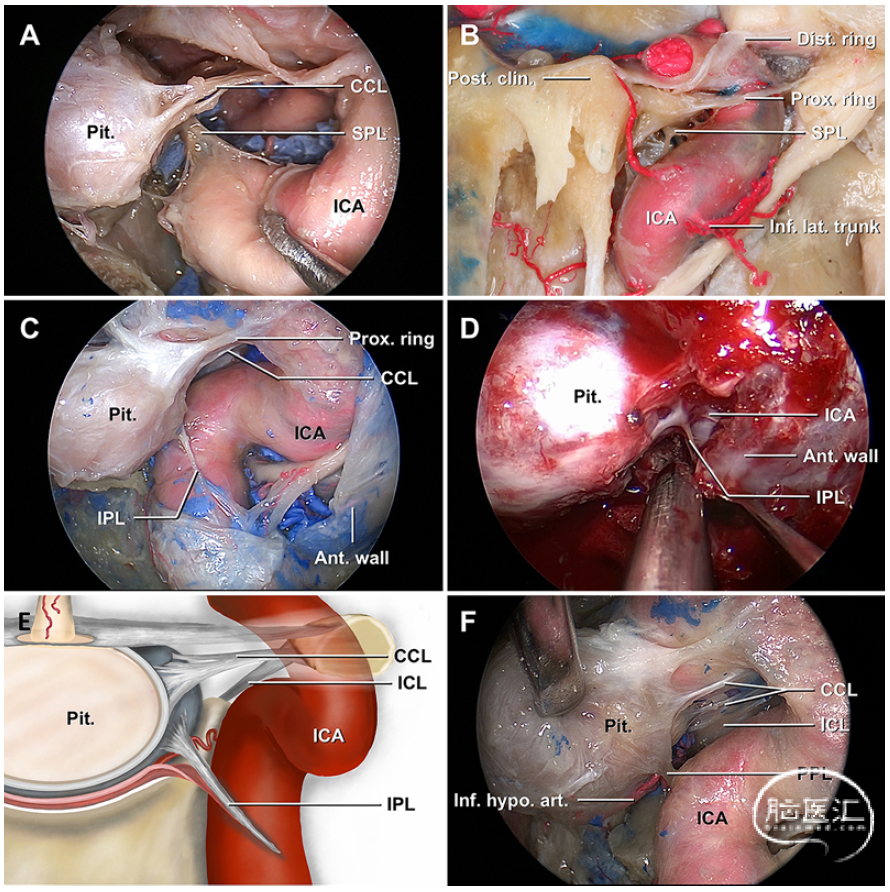

图4. 鞍旁韧带。A. 内镜下显示上鞍旁韧带的方向以及与ICA海绵窦段水平部的连接。B. 海绵窦上外侧视图。C. 内镜下显示下鞍旁韧带连接海绵窦内侧壁和前壁。D. 术中所见的下鞍旁韧带结构。E. 鞍旁韧带解剖结构的示意图。F. 图C标本内镜下进一步解剖暴露后鞍旁韧带。Ant. wall=前壁;CCL=颈内动脉床突韧带;Dist. ring=远端环;Inf. lat. trunk=下外侧干;Inf. hypo. art.=垂体下动脉;IPL=鞍旁下韧带;Pit.=垂体;Post. clin.=后床突;Prox. Ring=近端环;PPL=鞍旁后韧带;SPL=鞍旁上韧带。

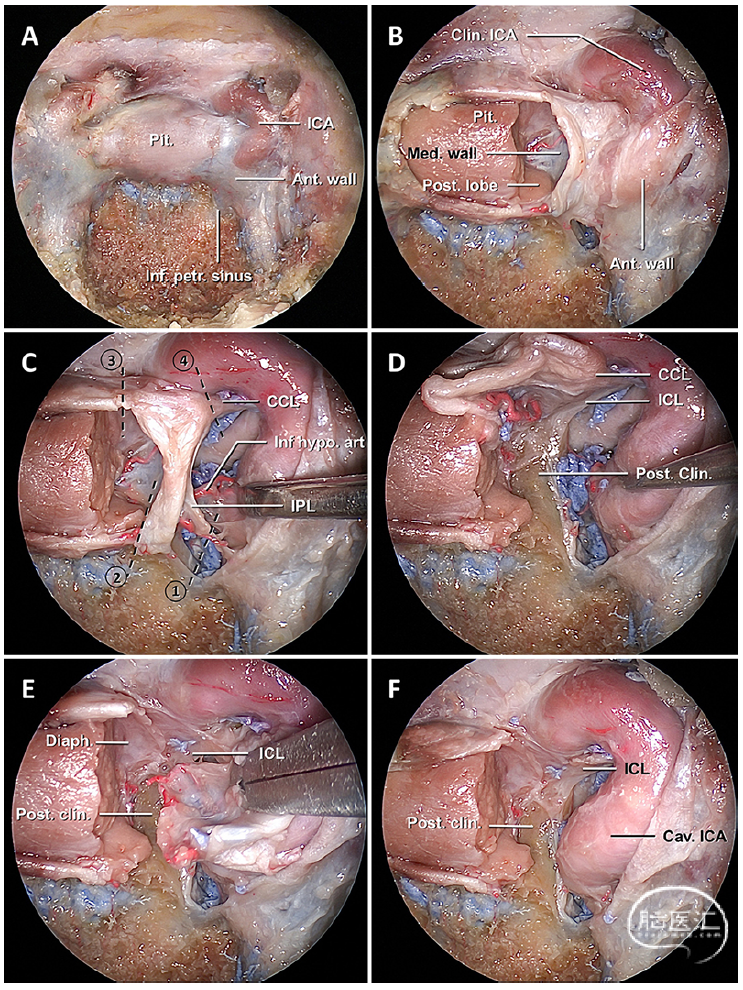

图 5. 内镜下逐步切除海绵窦内侧壁。编号的虚线表示完整切除内侧壁的切割部位和顺序。Ant. wall=前壁;Cav. ICA=颈内动脉海绵窦段;CCL=颈内动脉床突韧带;Clin. ICA=颈内动脉床突段;Diaph=鞍膈;ICL=床突间韧带;Inf hypo. art.=垂体下动脉;Inf. petr. sinus=岩下窦;IPL=鞍旁下韧带;Med. wall=内侧壁;Pit.=垂体;Post. clin.=后床突;Post. lobe=垂体后叶。

研究结论

通过该研究,作者指出,经海绵窦入路中,应识别并切断鞍旁韧带,将内侧壁从海绵窦内游离,以达到安全、完整切除侵入海绵窦内侧壁肿瘤的目的。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、AiBrain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。