01

病例简介

基本信息

患者:男性,73岁,因“突发头晕头痛伴意识障碍进行性加深3小时余”急诊入院。

现病史:患者于2023.1.1上午9时左右在家中劳作时突发头痛头晕,伴站立不稳,伴恶心,无呕吐,家人立即送至当地医院就诊,行头颅CT检查示脑沟脑回内条索状高密度影,考虑蛛网膜下腔出血。为进一步诊治来我院。患者入我院急诊抢救室时意识障碍进一步加重,氧饱和度下降,急诊予气管插管。行头颅CT和头颅CTA检查,示蛛网膜下腔出血、脑室出血,左侧椎动脉v4段动脉瘤,急诊以“自发性蛛网膜下腔出血(Hunt-Hess Ⅳ级),脑室出血,颅内动脉瘤破裂”收住我科监护室。予镇静,呼吸机辅助呼吸。

既往史:患者既往有高血压病史3年余,未正规服药。

查体:昏迷,GCS 6分(睁眼1,语言1,运动4),双瞳等大等圆,直径2.5mm,对光反射迟钝,颈抗,四肢肌力无法检查,肌张力正常,双侧病理征(-)。

02

术前影像学

术前头颅CT示蛛网膜下腔出血和脑室出血。

术前头颈部CTA示左侧椎动脉和PICA交界处动脉瘤,颈内动脉和椎动脉迂曲。

术前DSA示右侧髂外动脉迂曲,左侧椎动脉纤细迂曲。

左侧椎动脉正侧位造影

DSA 3D重建显示动脉瘤位于左侧椎动脉PICA起始部考虑夹层动脉瘤,动脉瘤近端血管狭窄,椎动脉和PICA管径相差较大。

03

术前讨论

术前诊断:自发性蛛网膜下腔出血(Hunt-Hess Ⅳ级),脑室出血,左侧椎动脉PICA动脉起始部动脉瘤破裂出血 ,高血压病3级,很高危。

患者左侧椎动脉直接延续为左侧PICA,动脉瘤位于左侧PICA起始部,左侧PICA必须保护,患者为后循环动脉瘤破裂出血,开颅夹闭难度较大,首选介入栓塞,Hunt-Hess Ⅳ级,病情危重,预后较差。

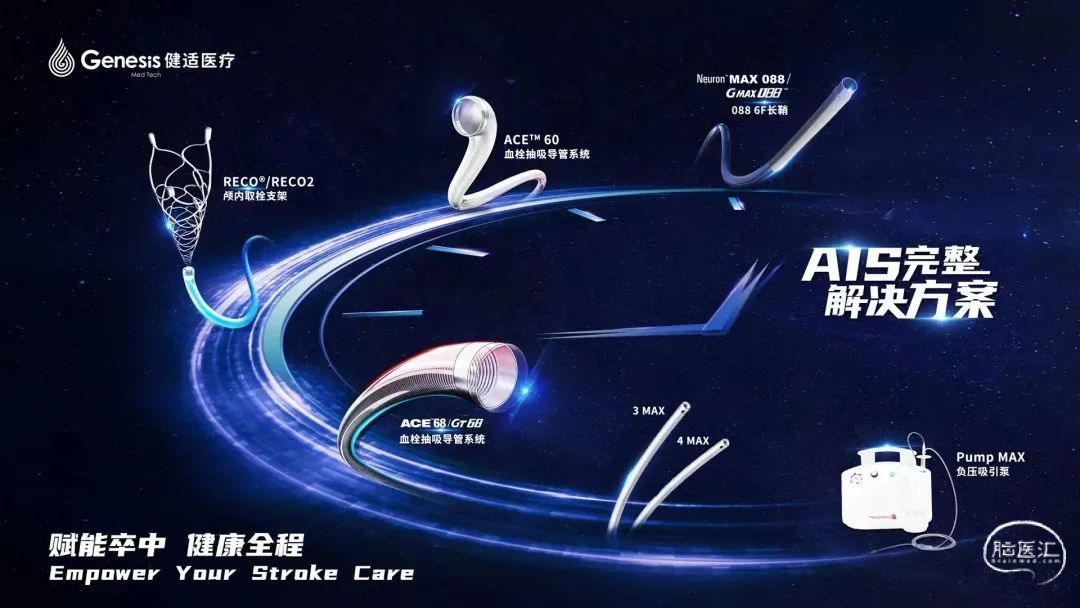

拟行左侧椎动脉夹层动脉瘤支架辅助弹簧圈栓塞术,用支架放在左侧椎动脉和左侧PICA,动脉瘤致密填塞。通过造影发现患者全身血管重度迂曲,左侧椎动脉纤细,建立稳定的通路很重要,拟用NeuronMAX 088长鞘+中间导管。

长鞘:6F NeuronMAX 088

6F Navein 115cm

微导管(echelon 10、XT-17)

微导丝(0.014 synchro)

支架(3*21mm)

弹簧圈(3*8mm、2*6mm)

04

手术过程

NeuronMax经迂曲路径顺利到位V2,支架微导管到位病变。

第一个圈3*8成篮

第二个圈2*6,释放一半,弹簧圈要突出到载瘤动脉,准备释放支架。

半释放支架

完全释放支架

弹簧圈完全释放,动脉瘤致密填塞,弹簧圈有一个环在瘤颈,增加瘤颈支架金属覆盖率。

DSA显示动脉瘤不显影,载瘤动脉通畅,PICA保护完好,结束手术。

05

术后

术后即刻DSA显示动脉瘤栓塞Raymond Ⅰ级。

术后予腰大池引流,尼莫地平预防脑血管痉挛,替罗非班使用24小时后改成双抗口服,复查头颅CT无新发脑出血及脑梗死,出血逐渐吸收,术后意识障碍逐渐好转,第3天意识清醒,患者住院27天出院,出院时神志清晰,无头痛头晕,能下床活动,生活能部分自理,查体:对答切题,遵嘱运动,双瞳孔等大等圆,直径3mm,对光反射灵敏,四肢肌力肌张力正常,病理征(-)。

术后第2天头颅CT,无新发出血和脑梗死。

出院前头颅CT示出血已完全吸收,无脑积水。

04

总结和讨论

后循环动脉瘤首选介入治疗,该患者左侧椎动脉直接延续为PICA,动脉瘤位于椎动脉和PICA起始部,治疗难点是弓下血管迂曲,左侧椎动脉纤细迂曲,建立通路困难,以及需要支架保护左侧PICA动脉,椎动脉动脉瘤多数是夹层动脉瘤,治疗的关键是载瘤动脉的重建,血流导向装置符合血管重建的理念,但是该例是破裂动脉瘤,且血流导向装置需要放置在椎动脉和PICA,而椎动脉和PICA管径相差较大,限制了血流导向装置的使用。我们考虑使用支架辅助栓塞术,支架选择Atlas支架,其输送导管较其他支架输送导管细,超选PICA较容易,开环支架微导管穿网眼相对容易,术中要求达到致密栓塞。本例我们利用NeuronMax 088长鞘,其头端柔软,顺应性好,高到位性,能顺利将其到位至椎动脉V2段,术中稳定性好,未见血管痉挛。术者认为良好的通路建立是治疗成功的必要条件之一。

术者简介

徐德才

蚌埠医学院第一附属医院

硕士,神经外科副主任医师,副教授

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容