病例简介

患者:男,48岁。

因“发热、头晕3天”入院。

既往有“脑梗塞、糖尿病、高血压病”等病史,未系统诊疗及随访,无遗留明显后遗症。否认吸烟、饮酒史。

查体:体温37.4℃,BP127/96mmHg,神志清,精神差,言语清晰、流利,右侧中枢性面舌瘫,右侧肢体肌力4级,左侧病理征阳性。

NIHSS评分3分。

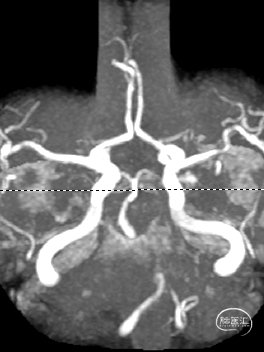

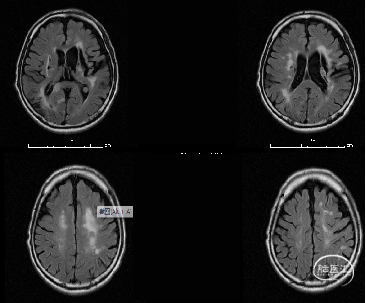

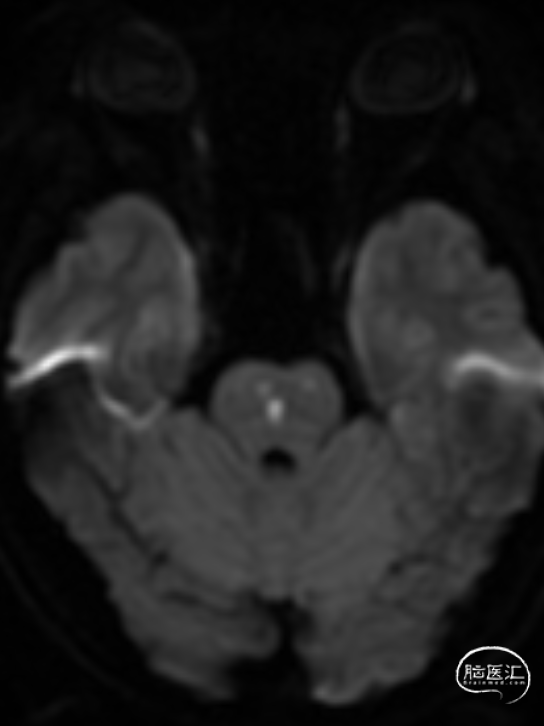

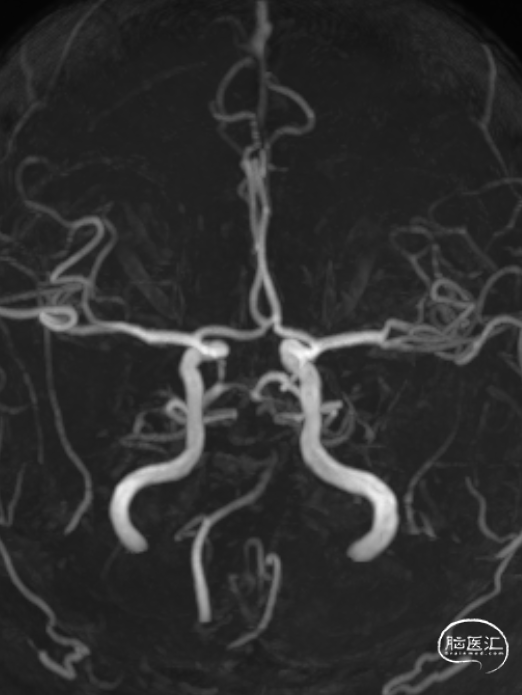

MR:双侧后循环散在急性梗死病灶(双侧小脑半球、双侧枕叶、胼胝体压部、右侧脑桥臂、桥脑右侧部及中脑被盖左侧)。MRA示:双侧椎动脉颅内段及基底动脉明显变窄。

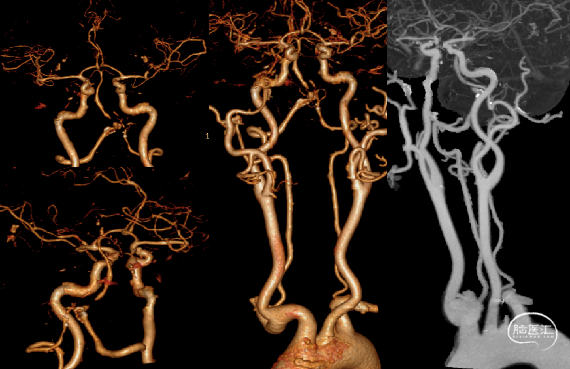

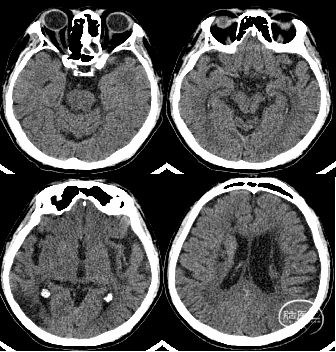

术前影像学

CTA:椎基底动脉连接处重度狭窄;多发脑动脉狭窄。

治疗策略

患者发病3天入院,NIHSS评分低;PC-ASPTCTS评分4分,但病灶散在,无明显融合成片,桥脑-中脑指数低。入院检查期间症状无波动及加重倾向。急诊介入指征不强。

遂给予持续静脉泵入替罗非班,72小时后桥接口服双抗(阿司匹林100mg+氯吡格雷100mg),强化他汀,控制血糖血压等基础疾病。

经治疗后患者病情逐渐稳定,肢体力量恢复,面瘫减轻,轻度构音障碍,NIHSS评分2分。

2周后DSA诊疗。

手术策略

后循环病变,CTA提示右侧椎动脉优势,椎动脉开口与右侧锁骨下动脉成直角,可以考虑经右侧桡动脉入路手术。

术中需考虑的几点因素:

1.麻醉时避免血压下降幅度过大,避免血压波动;

2.如果前向后代偿不佳,左椎动脉不发达甚至V4段闭塞,需尽量避免指引导管系统长时间阻挡血流;

3.材料匹配问题。选用6F指引时,大多数中间导管无法进入;

4.避免术中各种并发症,如医源性夹层、远端栓塞、出血转化等。

诊疗经过

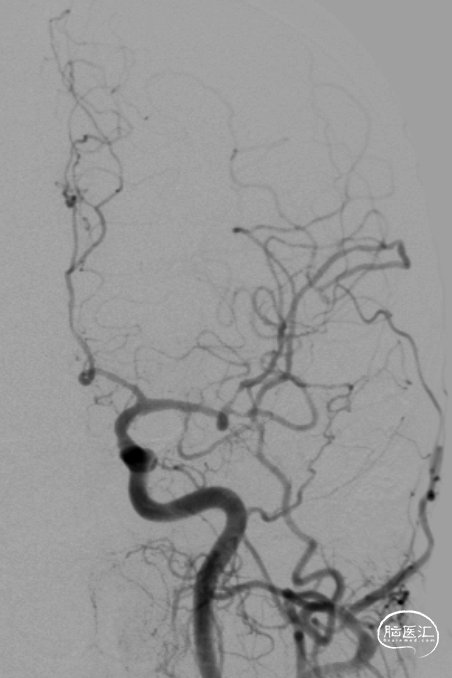

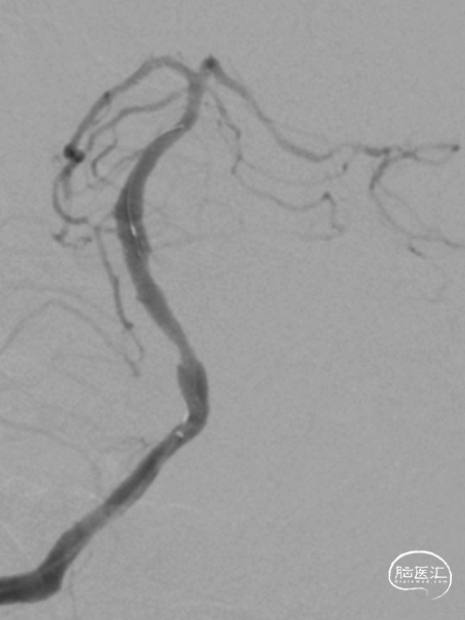

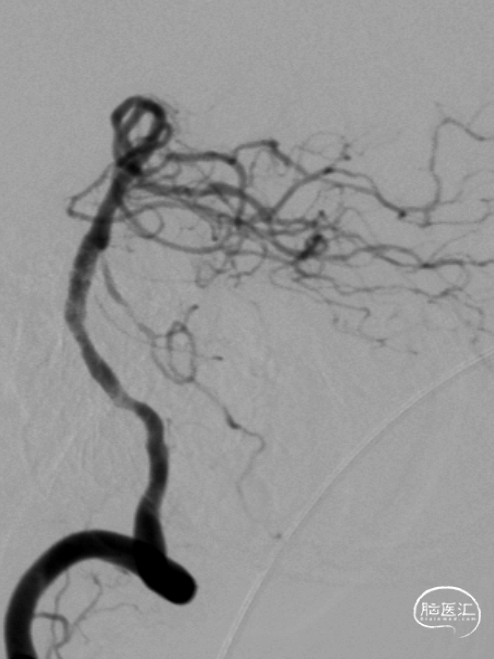

右侧桡动脉穿刺造影:右侧椎动脉优势;左侧椎动脉发自弓上,纤细迂曲;双侧后交通动脉欠发达。

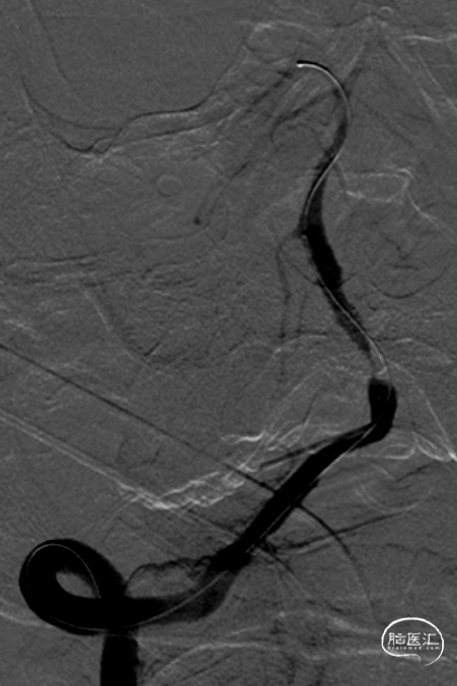

超选右侧椎动脉造影:右侧椎-基底动脉连接处次全闭塞,前向血流 mTICI 2b级。

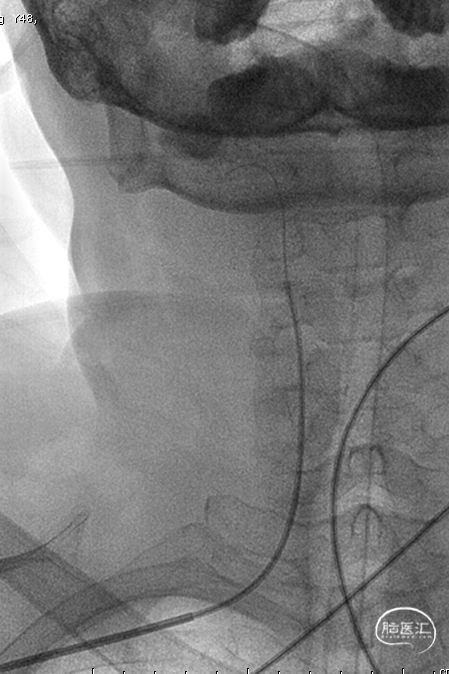

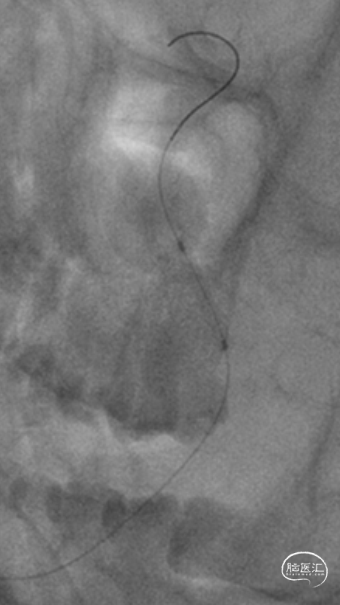

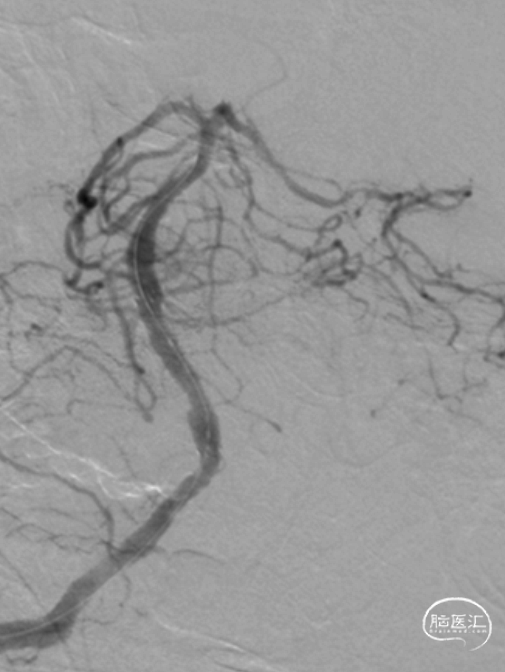

气管插管全麻。6F 指引导管、5F多功能管、泥鳅导丝同轴,将指引管放置于右侧椎动脉V2段。路径图下,将Synchro-14 微导丝引导SL-10微导管导管小心通过椎基底动脉次全闭塞处,放至右侧大脑后动脉P1段。更换为Trensend-300cm微导丝,撤出SL-10微导管。

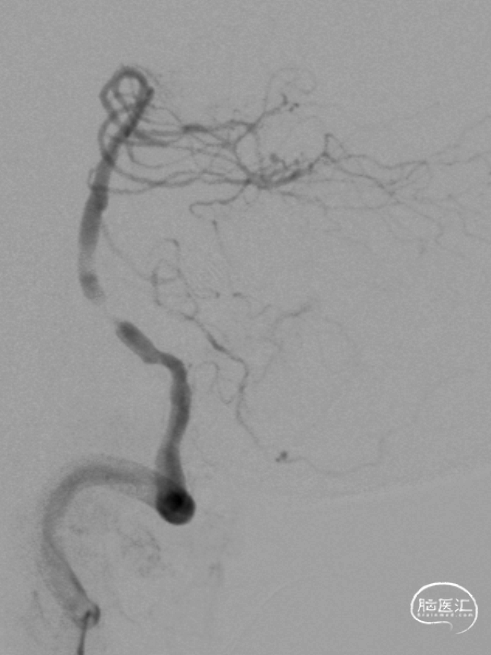

分别应用2.5mm×15mm、3.25mm×15mm球囊,仔细定位后,以6ATM命名压缓慢扩张。

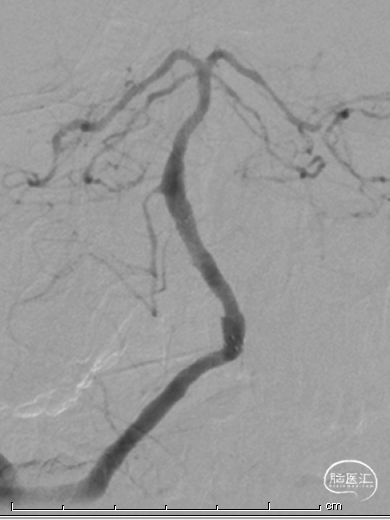

沿微导丝送入XT-27微导管至基底动脉远端,退出微导丝,送入Neuroform EZ 4.0mm×20mm颅内支架,准确定位后释放于狭窄处。观察支架位置良好,残余狭窄轻。

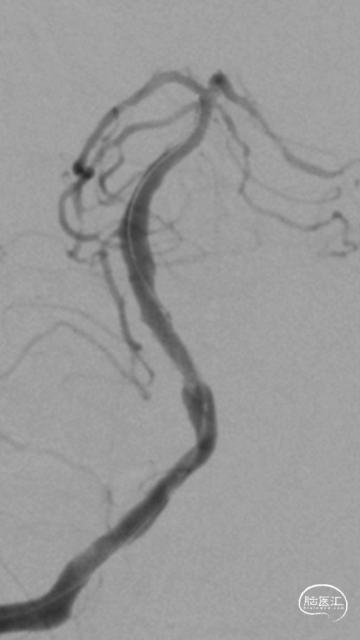

最后影像:椎基底动脉连接处残余狭窄约20%,前向血流改善明显,mTICI3级。远端各血管显影良好,分支较术前增多。

术后处理及预后转归

术后带气管插管入NICU。

术后16小时拔气管插管并转回普通病房。

持续替罗非班泵入48小时,桥接阿司匹林+氯吡格雷。

查体:神志清楚,右侧轻度中枢性面舌瘫,构音稍欠清,言语流利,右侧肢体肌力5-级。NIHSS评分2分(面1、构音1),mRS评分1分。

术后CT:后循环区域未见出血及造影剂染色。颅内多发陈旧性梗死病灶。

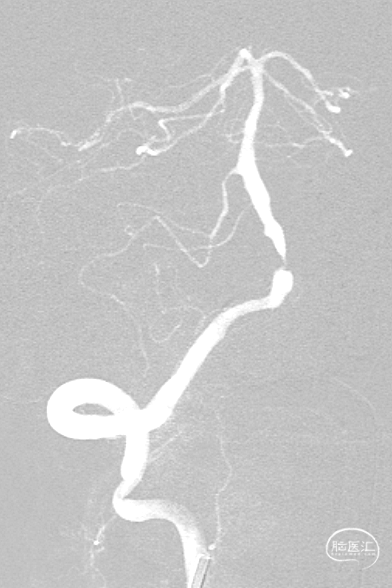

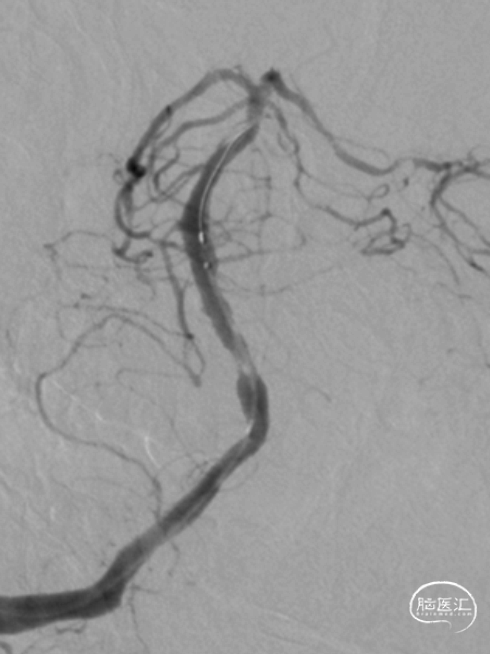

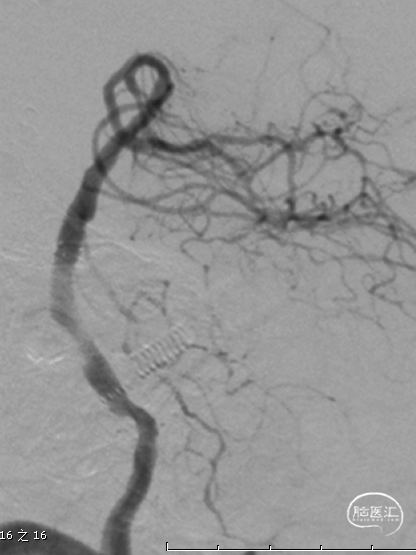

半年后复查造影:支架内无明显再狭窄。椎基底动脉通畅,前向血流mTICI3级。

小结

经桡动脉入路(TRA)在神经介入手术的应用日趋广泛。尤其适用于椎基底动脉闭塞、主动脉牛角弓、2型或3型主动脉弓等情况。随着技术提高、经验积累及材料学的持续进步,已可胜任大多数手术需要。

椎基底动脉手术风险高,需严格把握手术适应证,术前充足准备,术中步步为营,尽量避免出现不可控因素。

Synchro微导丝操控性强,非常适合通过此类次全闭塞病变;Neuroform EZ支架经导管释放,技术简单,容易操作;支架的开环设计,保证了在迂曲血管里的良好的贴壁性。

疑问

临床上常遇到基底动脉近端闭塞,后交通发达,远端存在前向后代偿病例。部分患者早期桥脑小片状梗死,NIHSS非常低,但容易在数天内逐渐缓慢进展。请问此类患者的介入时机如何把握?

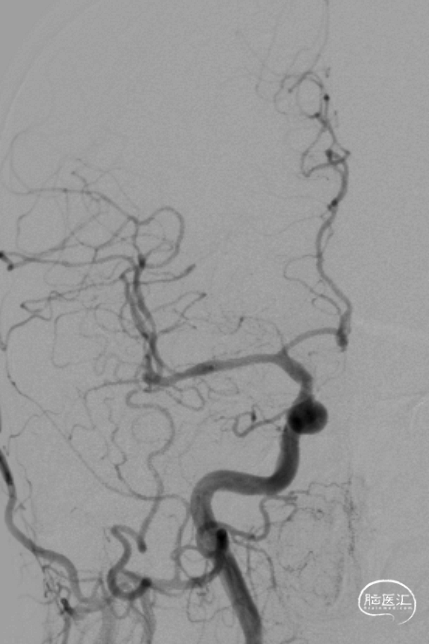

举例图片,非上述病例患者

术者简介

黄益洪

东莞市厚街医院

神经科主任

研究方向为脑血管病,主要参与医院高级卒中中心建设,长期从事缺血性脑血管病及神经介入诊疗工作

广东省卒中学会医疗质量管理与促进分会常务委员

广东省基层医药学会神经内科专业委员会常务委员

广东省基层医药学会认知障碍专业委员会副主任委员

广东省医学会脑血管病分会介入学组委员

广东省医师协会脑血管病医师分会委员

东莞市医学会神经病学分会介入学组副组长

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容