原创首发于【神内资讯】微信公众号

今天分享的是上海交通大学医学院附属第九人民医院李强主任医师的《缺血性脑卒中的双联抗血小板规范应用》。本篇内容中,李强教授对抗血小板药物种类、相关研究及应用建议进行了详细介绍,欢迎大家阅读。

机体的正常止(凝)血,主要依赖于完整的血管壁结构和功能,有效的血小板质量和数量,正常的血浆凝血因子活性。其中,血小板和凝血因子是生理性止(凝)血的重要成分。

血小板:血小板粘附在血管内皮损伤后裸露的胶原表面,粘附的血小板释出二磷酸腺苷(ADP)和血栓素(TX)A2促使更多的血小板粘附、聚集形成血小板血栓;内皮损伤激活内、外源性凝血系统,在血小板小梁之间形成纤维蛋白析出,纤维蛋白网之间网络大量红细胞,形成血栓体,最后局部血流停止、血液凝固,形成血栓。

血栓素A2抑制剂

>阿司匹林:应用最广泛的血栓素抑制剂,起效迅速。

ADP-P2Y12受体抑制剂

噻吩吡啶类药物

>噻氯匹定:抗血小板作用较强,但起效慢,且有白细胞降低等不良反应。

>氯吡格雷:抗血小板效果强,起效快,部分患者应用标准剂量时无法获得满意疗效。

>普拉格雷:抗血小板效果和速度快于氯吡格雷,但出血风险更高。

非噻吩吡啶类药物

>替格瑞洛:疗效强于氯吡格雷,但出血风险略有升高,还有其他不良反应。

血小板糖蛋白IIb/llla受体拮抗剂

>阿昔单抗:抗血小板作用最强,但具有受体免疫原性、不可逆性和非特异性不足的特性。

>小分子类新型血小板糖蛋白GP IIb/IIIa受体拮抗剂,包括依替巴肽、替罗非班和拉米非班。

其他抗血小板药物

>蛋白酶激活受体PAR-1拮抗剂Vorapaxar:目前显示预后未改善,且明显增加出血风险

>西洛他唑

常用抗血小板药物药动学特点

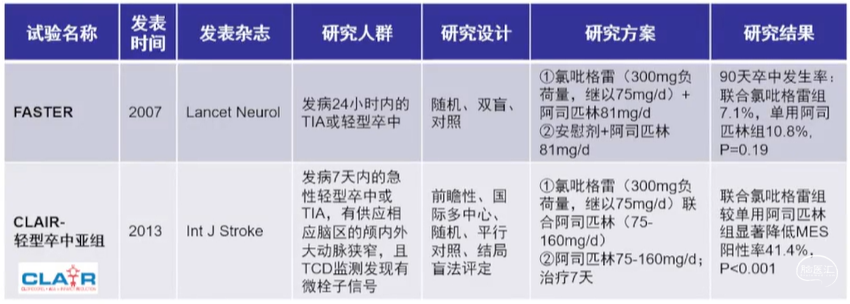

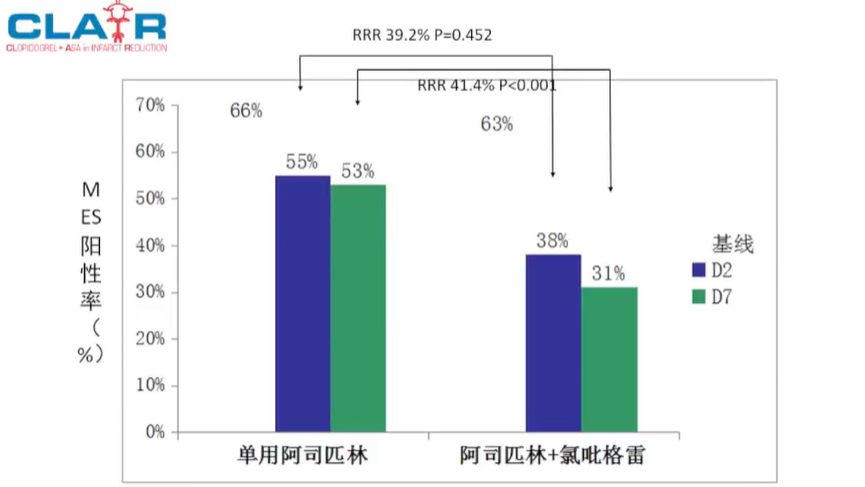

FASTER研究:在轻型卒中/TIA后24小时接受氯吡格雷+阿司匹林治疗可以降低卒中复发风险。

随机对照研究,共纳入392例发病24小时内的TIA或轻型卒中患者,分别给予氯吡格雷(300mg负荷剂量,继以75mg/d)和安慰剂治疗,所有患者接受阿司匹林治疗,随访90天。主要终点为90天卒中发生率。联合用药组未显著增加颅内出血风险。

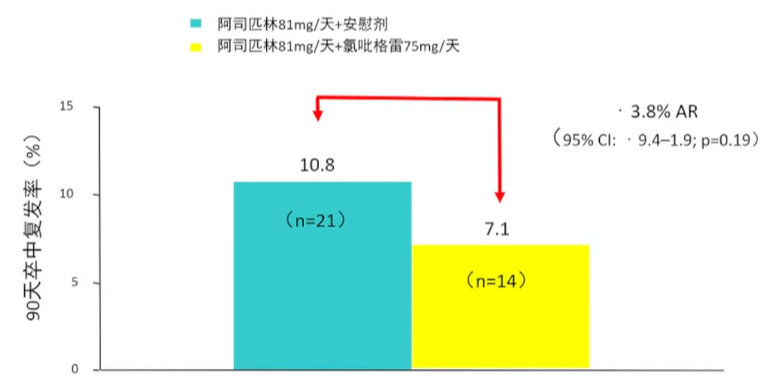

FASTER研究:早期联合使用氯吡格雷+阿司匹林未显著增加颅内出血风险。

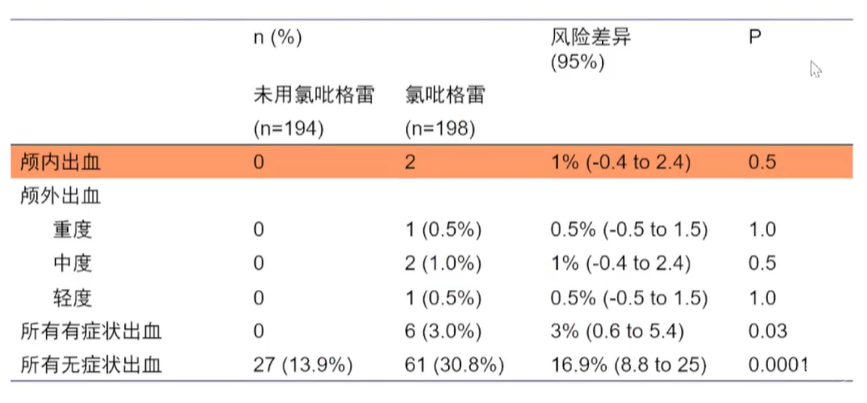

CLAIR研究-轻型卒中/TIA亚组:早期短期联合氯吡格雷+阿司匹林较单用阿司匹林显著减少微栓子信号。

一项前瞻性、国际多中心、随机、平行对照、结局盲法评定的研究,入选发病7天内的急性缺血性脑卒中或TIA的患者,有供应相应脑区的颅内外大动脉狭窄,并且TCD监测发现有微栓子信号。随机接受连续7天的氯吡格雷(300mg负荷量,继以75mg/d),联合阿司匹林(75-160mg)或者阿司匹林75-160mg单药治疗。

CLAIR研究-轻型卒中/TIA亚组:联合氯吡格雷+阿司匹林未增加颅内出血和严重出血

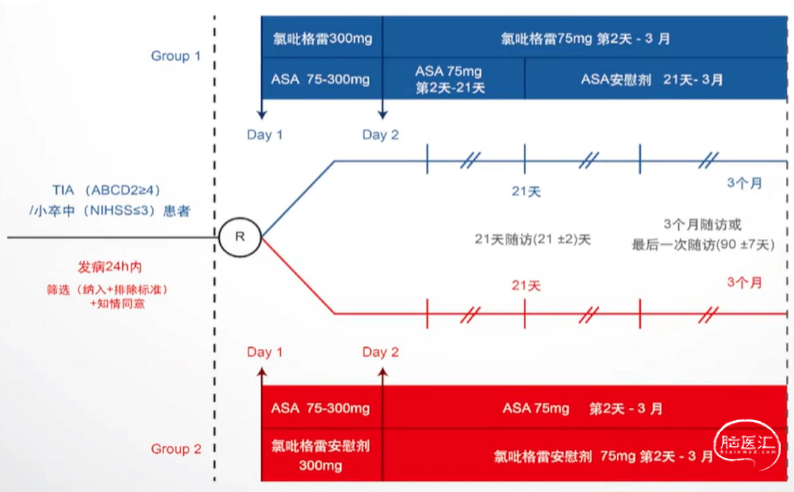

CHANCE研究设计

研究目的:比较氯吡格雷联合阿司匹林用药与阿司匹林单用降低3个月新发卒中风险的疗效。

研究设计:多中心、随机、双盲、双模拟、安慰剂对照临床研究。

纳入患者:≥40岁的轻型卒中(NIHSS≤3)或TIA患者(ABCD2≥4)

疗效终点

一级终点:3个月新发卒中(缺血性或出血性)

二级终点:3个月新发临床血管事件(缺血性卒中、出血性卒中、心梗或血管性死亡)

安全终点:重度和中度出血事件(GUSTO定义),包括致死性出血和症状性颅内出血;3个月症状性和非症状性颅内出血;总体死亡;不良事件/严重不良事件

CHANCE研究方案

Point:Platelet-Oriented Inhibition in New TIA and Minor lschemic Stroke Trial

主要研究者:S. Claiborne Johnston教授,University of California, San Francisco

由美国国立卫生研究院(NIH)发起的随机、双盲、安慰剂对照III期研究

入选人群:发作12小时内的TIA(ABCD2score≥4)和轻型卒中患者(NIHSS≤3),计划招募4,150例

分2组:

-氯吡格雷组(+阿司匹林):氯吡格雷负荷剂量600mg,维持剂量75mg,90d

-安慰剂组(+阿司匹林)

主要终点:90天内新发缺血性血管事件(缺血性卒中、心肌梗死、缺血性血管病变死亡)

次要终点:

-单独事件:缺血性卒中、颅内出血、大出血

-联合终点:主要终点和大出血

试验时间:2009年10月-2016年9月

轻型卒中/TIA早期联合抗血小板治疗循证证据

CHANCE研究结论

轻型卒中和TIA是可以治疗的急症

-与单用阿司匹林相比,氯吡格雷300mg负荷剂量联合阿司匹林可显著降低卒中再发风险

-氯吡格雷联合阿司匹林未增加出血风险

提示急性TIA和轻型卒中可采取更积极的干预措施,但仍需更多临床试验来证实

Dr. Larry B.Goldstein教授评论:“CHANCE研究结果将改变目前的临床实践。”

CHANCE研究结果具有十分重要的临床意义,这将最终改变目前的治疗实践,提示短期应用阿司匹林联合氯毗格雷治疗是有所获益的;

氯吡格雷联合阿司匹林治疗“短期”是关键,因为包括SPS3和MATCH研究在内的其他试验结果都显示长期双抗治疗会增加严重出血风险;

从长远来看,双抗治疗带来的更高的出血风险会削弱卒中预防的获益。在目前的指南中,卒中二级预防中长期应用双抗治疗是禁忌的;

CHANCE研究显示短期双抗治疗未增加出血风险,该结果相当振奋人心。

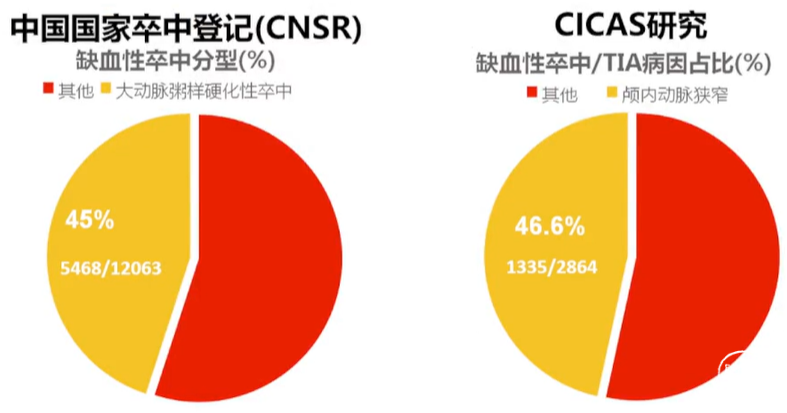

症状性颅内外动脉粥样硬化性狭窄是中国缺血性卒中的重要亚型

中国国家卒中登记(CNSR)数据显示:大动脉粥样硬化性卒中约占所有缺血性卒中的45%。CICAS研究数据显示:在缺血性卒中与TIA患者中,颅内动脉狭窄的比例占到46.6%。

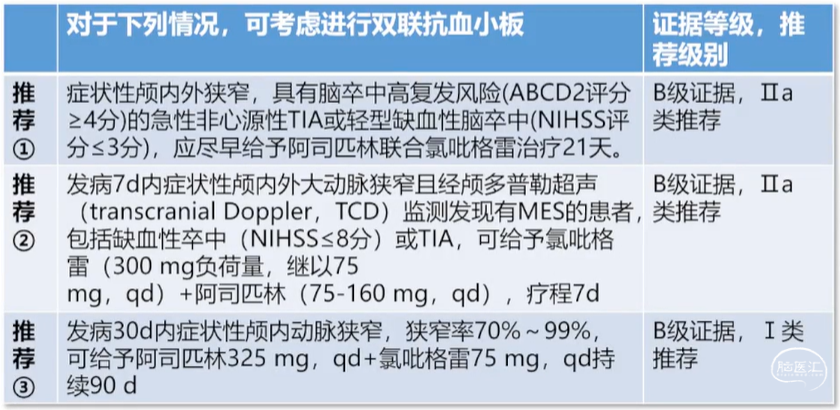

2017年中国卒中学会发布《症状性颅内外动脉粥样硬化性大动脉狭窄管理规范——中国卒中学会科学声明》推荐意见:双联抗血小板治疗时限及方案选择

服药时间

轻型卒中/TIA 21天

颅内动脉粥样硬化狭窄-90天

大于90天,出血风险增加,获益未显著增加

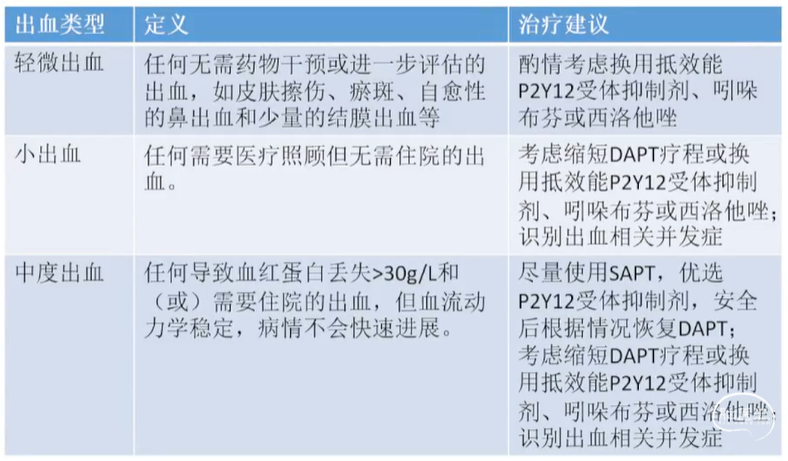

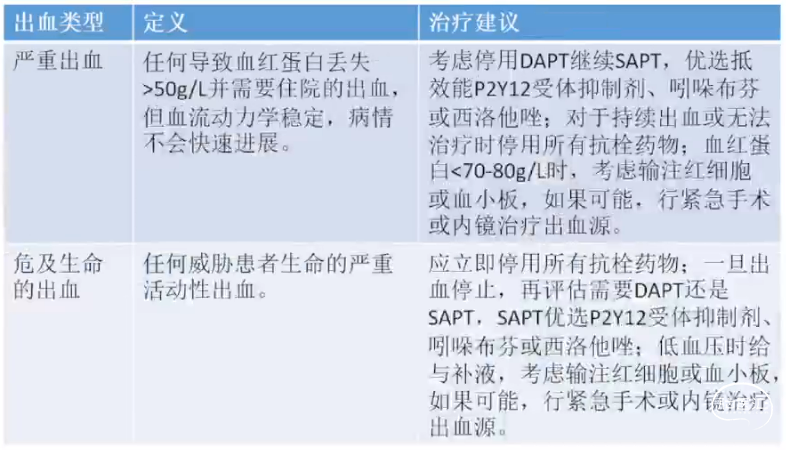

常用抗血小板药物不耐受类型

消化道损伤及出血

阿司匹林可直接破坏消化道粘膜;减少前列腺素合成;

P2Y12受体抑制剂阻碍新生血管生成和影响溃疡愈合;

吲哚布芬和西洛他唑胃肠反应和出血风险低;后者多用于非冠心病。

颅内出血

阿司匹林明显增加大出血和颅内出血发生率;

替格瑞洛较氯吡格雷增加致命性颅内出血发生率;

西洛他唑效果与阿司匹林相似且安全性更好

其他部位出血

ACS患者,DAPT较单药大出血风险明显升高;阿司匹林联合普格瑞洛或氯吡格雷无差异;

缺血性卒中患者,西洛他唑较阿司匹林出血事件发生更少;卒中二级段防,阿司匹林和氯吡格雷联合不优于单药;吲哚布芬单药治疗动脉粥样硬化缺血性血管病变未发生大出血事件;

PAD患者,使用P2Y12或阿司匹林大出血发生率无异。

痛风/高尿酸血症

阿司匹林和替格瑞洛均可导致血清尿酸水平升高和痛风;

PAD患者中高尿酸血症发生率也升高。

导致不耐受风险增高的危险因素

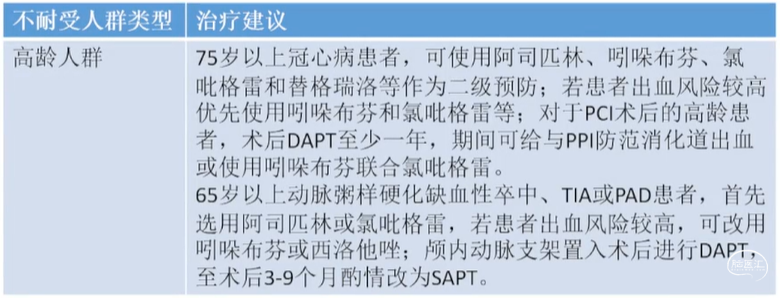

高龄

老年人是动脉粥样硬化性心脑血管疾病的高发人群,也是抗血小板药物不耐受高发人群;

年龄>75岁的冠心病患者及缺血性卒中患者,出血发生率显著增高。

高血压

血压升高不仅增加血管破裂风险,并且高血压患者出血性卒中发病率也大大增加;

严重出血事件主要与血压控制不良并应用阿司匹林相关。

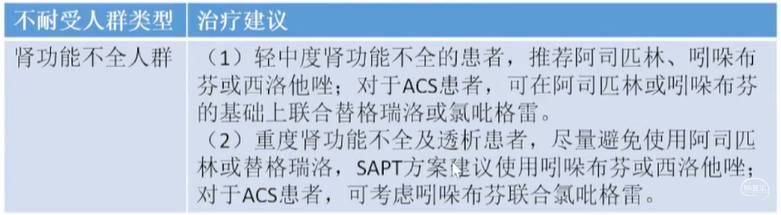

肾功能不全

肾功能不全会影响血小板聚集能力和凝血功能,同时肾脏排泄能力降低又会影响血小板药物的代谢;

经常使用阿司匹林的人群,慢性肾功能衰竭的风险增加2.5倍;替格瑞洛的肾脏不良事件高于氯吡格雷;

目前尚无研究报道吲哚布芬可引起肾功能损伤或肾功能恶化。

定义

由于不同患者对同一种抗血小板药物的抗血小板作用反应不同,某些患者在治疗后血小板反应性仍较高(血小板功能检测提示血小板活性抑制不足),其发生血栓的风险显著增加;抗血小板药物低反应性的机制较为复杂,包括遗传、细胞和临床等因素。

常用抗血小板药物的低反应性

氯叱格雷

服用氯吡格雷的冠心病患者、缺血性卒中患者、PAD患者,携带CYP2C19功能缺失等位基因者,不良事件发生率显著增高;

对于确诊冠心病、缺血性卒中、PAD等高危缺血患者或预后不良患者,可考虑行基因检测和血小板功能检测。

阿司匹林

1、阿司匹林单药治疗低反应性患者,择期PCI围手术期发生心肌梗死的风险增加2.9倍;

2、阿司匹林单药治疗低反应性将增加卒中的严重程度及脑梗死面积;

3、PAD患者中阿司匹林低反应性发生率高达60%,与冠心病相当。

替格瑞洛

替格瑞洛可显著抑制氯吡格雷低反应性患者的血小板活性,改善心血管预后。

常用抗血小板药物低反应性机制受多种因素的影响

抗血小板不耐受人群及低反应性人群的筛查

1. 病史的采集尤其重要,包括年龄、身高体重、既往是否有脑出血、卒中、肾功能不全、胃肠道出血、胃食管反流或消化道溃疡及高血压病史、是否有吸烟饮酒、高尿酸血症或痛风病史及大出血病史。

2. 基本检查:血压、心率、血常规、肝肾凝血功能、大便常规+隐血检查、尿酸检测、HP感染检测和胃镜检查、血小板功能检测及基因检测。

(一)消化道溃疡及出血人群的抗血小板药物治疗临床建议

冠心病患者使用SAPT时,可选择长期服用阿司匹林、吲哚布芬、氯吡格雷、替格瑞洛及西洛他唑(心衰禁用、冠状动脉狭窄慎用);如具有高危消化道出血的患者,可改用吲哚布芬/氯吡格雷/西洛他唑,对于需DAPT同时既往有消化道出血史或具有高危消化道出血风险的冠心病患者,推荐服用PPI 1-3个月或H2受体阻滞剂联合胃黏膜保护剂,可将既往DAPT方案改用氯吡格雷联合吲哚布芬/西洛他唑等。

对于轻型缺血性卒中或高危TIA患者,在发病24h内启动DAPT,可选择联用阿司匹林+氯吡格雷,如出血风险较高或阿司匹林不耐受,可选用吲哚布芬/西洛他唑+氯吡格雷。

DAPT期间,发生轻度出血无需停用DAPT,明显出血(血红蛋白下降>30g/L或需要住院治疗)可考虑先停用阿司匹林,病情稳定后,3-5天恢复氯吡格雷,5-7天恢复阿司匹林或更换为吲哚布芬或西洛他唑。如服用替格瑞洛发生消化道出血,建议停用替格瑞洛,出血停止后换用氯吡格雷联用吲哚布芬或西洛他唑。

(二)脑出血人群的抗血小板药物治疗临床建议

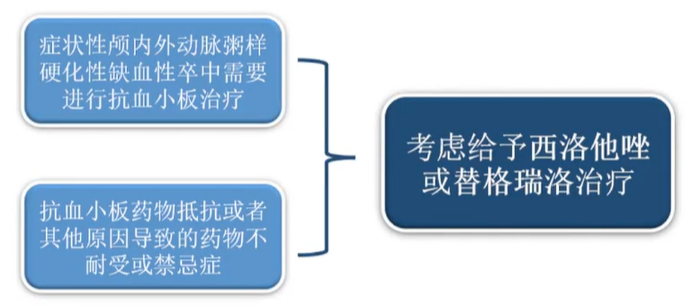

对于之前接受抗血小板治疗的自发性脑出血患者应立即停药,如有必要恢复抗栓治疗时,可于症状改善数天后,优先考虑抗血小板单药治疗,首选吲哚布芬或西洛他唑;

缺血性卒中伴有出血转化患者,可于症状性出血转化病情稳定后10d至数周后,酌情考虑开始抗栓治疗;75岁以上脑出血患者,建议影像评估出血情况后重启抗栓治疗。

(三)其他器官出血人群的抗血小板药物治疗临床建议

(四)痛风/高尿酸人群的抗血小板药物治疗临床建议

ACS合并痛风治疗,一旦证实阿司匹林增加痛风风险,立即停用阿司匹林,换用吲哚布芬+氯吡格雷等方案;

支架置入术后服用DAPT过程中发生痛风,应权衡缺血和痛风危害,考虑合用抗痛风药物或将阿司匹林换为吲哚布芬或西洛他唑;

对于无需DAPT的稳定性冠心病、缺血性脑卒中或PAD患者,若合并高尿酸血症或痛风,优先选用对嘌呤代谢影响小的药物,如氯吡格雷、吲哚布芬或西洛他唑;若仍使用阿司匹林,建议碱化尿液、多饮水,同时监测尿酸水平;对于既往高尿酸血症/痛风性关节炎患者慎用替格瑞洛,不建议尿酸性肾病患者使用替格瑞洛。

(五)存在抗血小板不耐受危险因素人群的抗血小板药物治疗临床建议

(六)抗血小板药物低反应性人群的治疗策略

阿司匹林低反应性人群可考虑换用其他抗血小板药物,如吲哚布芬或氯吡格雷;当阿司匹林与P2Y12受体抑制剂合用时,即使血小板功能检测结果提示阿司匹林治疗反应不佳,也不推荐增加阿司匹林剂量;

氯吡格雷低反应性人群,即对于常规剂量的氯吡格雷治疗无反应或低反应者,尤其是合并糖尿病的患者,不推荐首选增加氯吡格雷剂量,建议换用其他抗血小板药物,如替格瑞洛等;如存在出血高危因素,或其他原因不能接受P2Y12受体抑制剂治疗,可换用阿司匹林、吲哚布芬或西洛他唑(非心力衰竭或冠状动脉狭窄患者)。

讲者简介

李强 主任医师

上海交通大学医学院附属

第九人民医院

毕业于上海交通大学医学院,在美国约翰霍普金斯大学完成两年博士后研究工作。

目前担任上海医学会神经科专科分会神经免疫学组成员、AHA(American Heart Association)会员、SFN(Society For Neuroscience)会员、WFN(World Federation of Neurology)会员。

主要侧重于脑血管疾病的基础及临床研究。至今共计发表学术论文18篇,其中SCI论文10余篇。研究成果分别在ISC2013、Brain2013、SFN2014、Brain2015、WCN2017等大型国际会议上进行了发言及壁报交流。

目前负责上海市自然基金,上海交通大学医学院高峰项目,曾负责上海市教委科研创新课题,上海交通大学博士创新课题,九院优青培养课题等,曾参与两项美国NIH RO1课题及三项国家自然基金课题。

曾获得包括上海市教委高校中青年国外访学计划、上海交通大学“王宽诚医学奖励基金”、上海交通大学医学院附属第九人民医院优青培养计划等多项人才计划支持。

扫描二维码或

点击文末“阅读原文”

查看录播视频

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、神内资讯所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。