排版 | AiBrain 编辑团队

综述简介

捕食的神经环路

Neurocircuitry of Predatory Hunting

赵政东1,2,# • 张丽3,# • 向心宽4,5,# • Daesoo Kim6,* • 李浩洪7,8,* • 曹鹏3,* • 沈伟1,*

1上海科技大学生命科学与技术学院,上海201210,中国

2哈佛医学院波士顿儿童医院,马萨诸塞州波士顿02115, 美国

3北京生命科学研究所,北京102206,中国

4华中科技大学武汉光电国家实验室Britton Chance生物医学光子学研究中心,武汉430074,中国

5华中科技大学生物医学光子学教育部重点实验室,武汉430074,中国

6韩国科学技术研究院(KAIST)生物科学系,大田34141,韩国

7浙江大学脑科学与脑医学学院教育部脑与脑机融合前沿科学中心,杭州310058,中国

8杭州市第七人民医院,浙江大学医学院附属精神卫生中心,杭州310013,中国

#第一作者:赵政东、张丽、向心宽

*通讯作者:沈伟、曹鹏、李浩洪、Daesoo Kim

捕食是自然界中最重要且进化上保守的本能行为。捕食通常由一系列连续的动作组成,包括搜寻、追逐、攻击和进食猎物等,这些行为均受到中枢神经系统的控制。因此,捕食行为是研究自然状态下目标导向行为、(食欲)动机行为等的理想模型。

神经行为学先驱们使用蟾蜍捕食昆虫等作为模型,提出“钥匙刺激(sign stimulus)-先天诱发机制 (innate releasing mechanism)-固定行为模式 (fixed action patterns)”等捕食的神经行为范式,启发了后来者解析其背后的神经机制。近十年来,结合神经环路技术与转基因斑马鱼、小鼠等动物模型,为捕食行为的神经机制研究带来了许多重要进展。

本文概述了捕食过程中感觉信息处理、感觉运动转换、食欲性动机和捕食行为的序列编码等的神经环路机制。

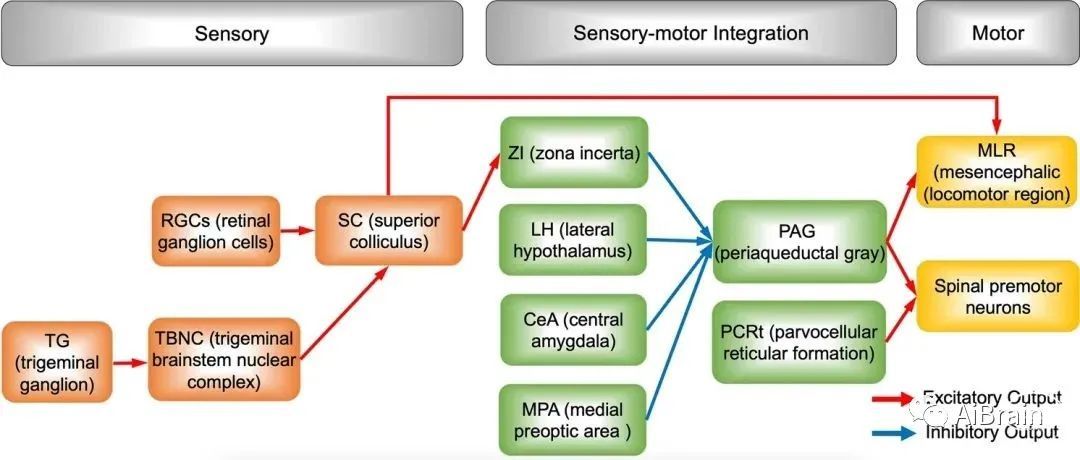

捕食行为起始于猎物相关的图像、运动、接触和声音刺激信息被捕食者接收并进一步由多个脑区进行处理。这些感觉信息经过视网膜神经节、三叉神经节,三叉神经感觉核簇等处理后,进一步经由视上丘、未定带、中央杏仁核、外侧下丘脑、内侧视前区、中央导水管等进行感觉运动转换,并进而支配下游后脑、脑干的运动核团。未定带、内侧视前区、外侧下丘脑和中央导水管等可以调节捕食动机的强度和时机,来促进捕食行为。中央导水管则是捕食行为的重要中枢,其不同的电活动群集编码、整合了来自未定带、中央杏仁核、外侧下丘脑、内侧视前区等的神经信号,输出捕食行为的动作序列。以上这些核团不仅控制捕食行为,也是控制其他生存相关行为的重要核团,比如进食、社交、防御行为等。基于此,动物可以通过整合内在生理需求和学习经验,来对外界刺激作出合理反应,从来精准调控各类重要的生存相关的行为。最后,在人类漫长的进化历史上,捕食是现代智人得以生存演化的基础。

虽然人类现在不需要冒着生命危险去捕猎,但是大脑中负责捕食的本能神经元仍然存在,并且跟现代社会的一些流行病密切相关,比如强迫症、暴食症、肥胖症等。对捕食行为的神经机制研究,为理解这些疾病提供了新的视野。

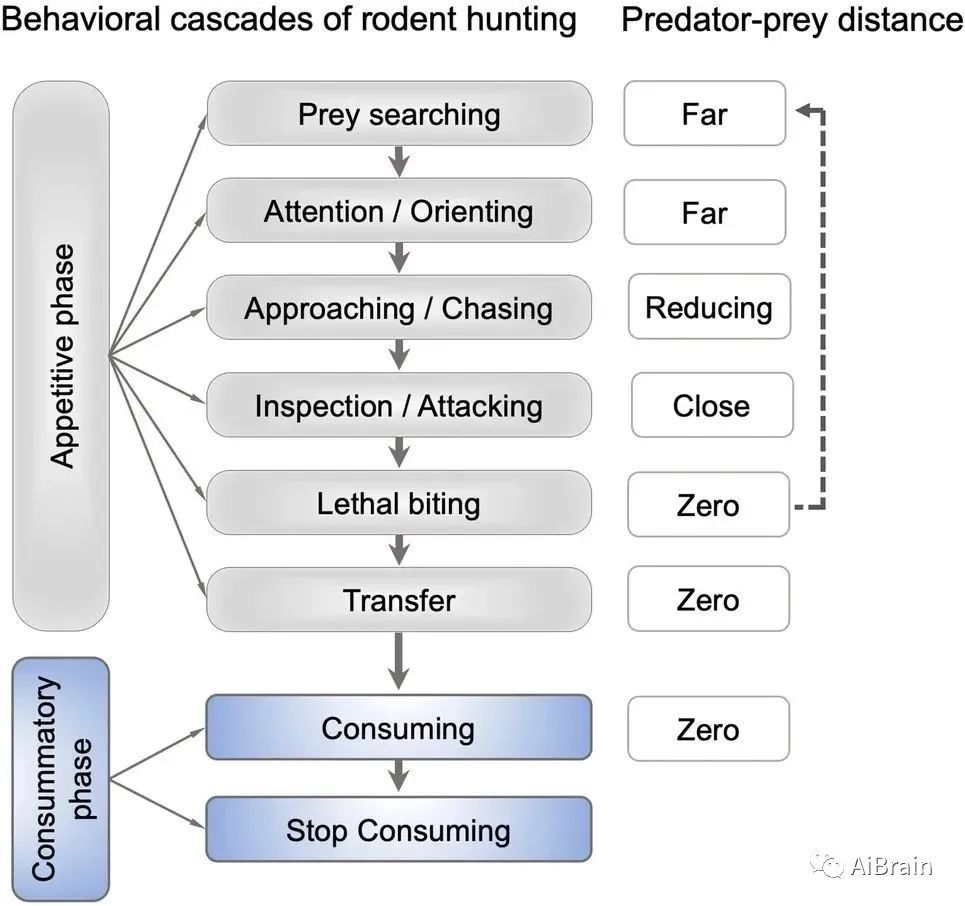

图1 啮齿类动物捕食的行为序列。捕食行为可分为两个阶段,其一为食欲动机行为阶段,包括搜寻猎物、调整视野、追逐、攻击、噬咬、转移猎物等。其二为摄入消费阶段。

图2 捕食行为的重要核团概述。这些核团分别参与到捕食行为神经控制的不同阶段,比如感觉信息处理、感觉运动转换、食欲性动机和捕食行为的序列编码等。图中红色和蓝色箭头分别表示兴奋性和抑制性神经连接。

关键词:捕食;神经环路;感觉信息处理;感觉-运动转化;食欲性动机;序列编码

原文链接:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12264-022-01018-1

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。