病例特点

女性,81岁,SAH,HH分级2级,Fisher分级3级。

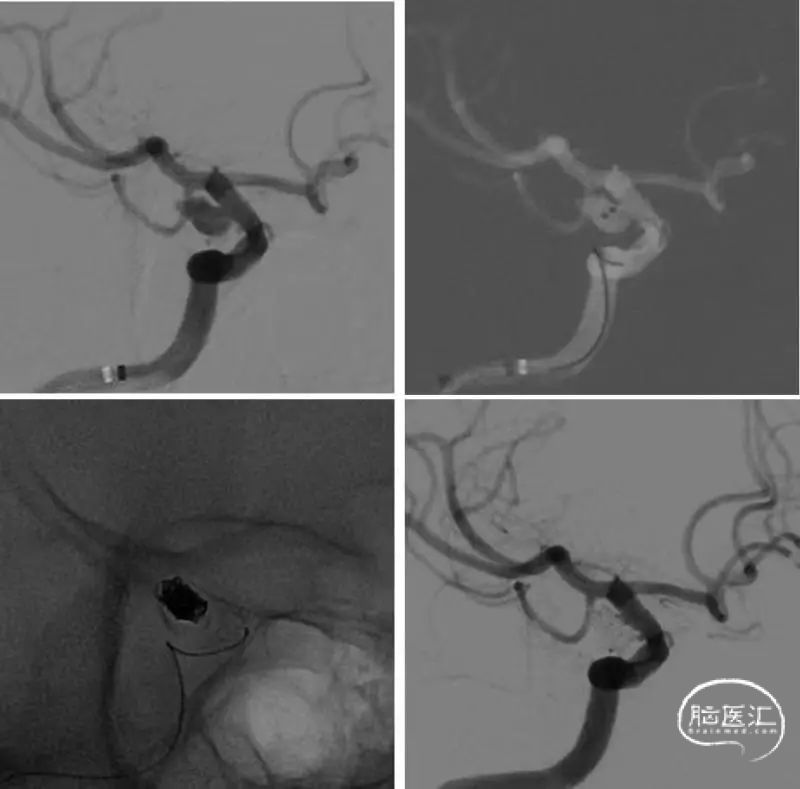

图1

术前DSA影像

图2

术前讨论

1. 后交通动脉瘤破裂伴较大量出血,患者高龄,有较高的脑积水风险,应尽量避免使用支架。

2. 结合动脉瘤形态和微导管路径,考虑应用双导管栓塞。

3. 必要时可以待出血吸收后行二次支架植入。

操作过程

常规全麻后股动脉入路,Nevien 072到位后,依次将微导管1(SL-10,Stryker )和微导管2(Echelon -10,EV3),置于动脉瘤腔内,管1位于动脉瘤腔中央,管2指向瘤顶部;

管1送入3D弹簧圈成篮(target 5-10),管2送入2D弹簧圈(Axium 3-8)填塞瘤腔顶部。后依次送入弹簧圈3-6,2-4,2-4,1-2填塞,至动脉瘤腔不再显影(mRROC:2)后结束手术。

图3

图3 复查随访

8个月复查时显示动脉瘤瘤颈处复发。

图4

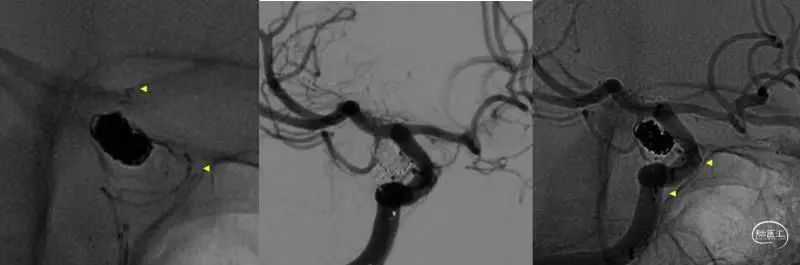

二次手术过程

使用Jailing技术支架辅助栓塞,应用Atlas 4.5-21(图5:黄色三角提示术中及术后支架两端的mark位置)

图5

栓塞完毕后回撤支架导丝时支架移位。

知识回顾

1、回顾Atlas支架应用的相关文献,支架的操作技术成功率是非常高的,这得益于其low profile的特性;

在装置失败的病例中,大多数的原因是输送支架进入微导管时的疏忽造成的,还有小部分病例是支架进入微导管后阻力过大,不得已需要和微导管一起撤出体外。

图6

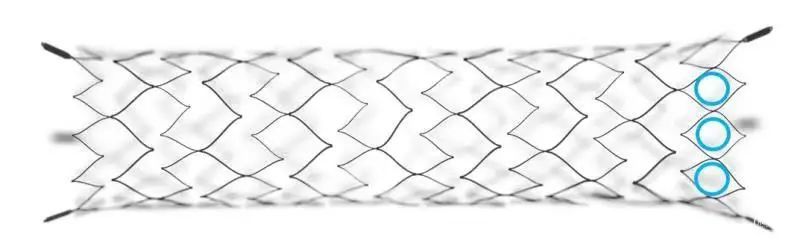

2、Atlas支架在秉承Neuroform系列开环设计的同时,在尾端采用了闭环设计(图7:篮圈部分为闭环设计)。

这一革新的设计使支架导管在通过已释放支架时,减少导管头端与支架内壁的剐蹭,易于导管跟进并通过支架,提高穿网孔技术的成功率。

图7

操作要点及术者体会

有利就有弊,闭环设计虽然提高了再通过率,但却要牺牲一部分贴壁性。尽管支架绝大部分还是开环设计,并不影响支架整体的形态,但尾端的mark点很可能翘离血管壁,与支架导丝“过从甚密”;

当支架导管沿导丝通过支架时,容易与mark点发生纠缠,甚至将部分支架收纳入导管(视频2)。

如未能及时发现,在回撤支架导管时,便可能造成支架的移位。

为避免上述情况的发生,应注意以下几点:

支架的尾端要落在较为平直的血管

完全释放后支架导管多后退一些,确认与近端mark分离

再次通过支架时应注意观察近端mark是否移动

支架释放后,“将导管通过支架,以备不时之需”,不必作为常规操作。

杜志华 教授 解放军总医院第一医学中心 主任医师,神经介入专业硕士 解放军总医院神经内科学部神经介入科主管 北京医师协会神经介入专业委员会青年副主任委员 国家卫健委神经介入进修与培训基地学员培训专家组成员 师从国内著名神经介入专家李宝民教授;2003年本科毕业于吉林大学白求恩医学部,2006年开始从事神经介入诊疗工作;在《Neurology》等杂志上发表多篇专业论文,累计影响因子近20分。 点击或扫描上方二维码, 前往杜志华 教授学术主页 查看更多精彩内容

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容