男,10岁。因颅高压行腰大池分流手术1月,伤口疼痛1周转来我院。

1月前因再次头痛起病,至外院治疗。

诊治过程如下:行头部磁共振扫描及血管成像未见异常。腰椎穿刺颅内压增高。脑脊液生化常规及细胞学检查正常,培养未发现普通细菌与隐球菌,结核菌相关检查阴性。考虑特发性颅内压增高。2017年8月18日行腰大池腹腔分流手术。术后头痛好转出院。

1周前出现背部手术区疼痛,转来我院就诊。

既往4年前曾因头痛在我院治疗好转。

入院时:神清精神差。腰骶部伤口有压痛。

影像学资料

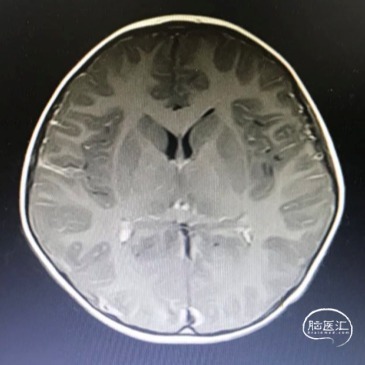

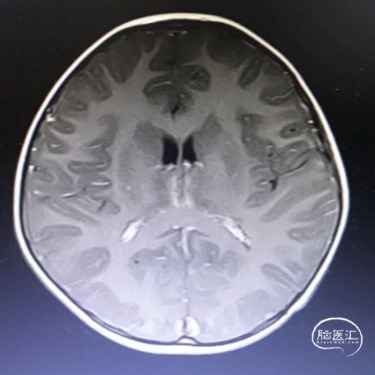

头部磁共振:未见明显异常(2014年8月11日)

外院资料缺失,2017年7月26-2017年8月25日,仅见出院记录。

头部磁共振:平扫及增强扫描未见异常,MRV未见异常(2017年9月30日)

脊柱脊髓平扫增强:腰2-骶1平面后腰部脂肪层内见纵行不规则条片状长T1和短T2异常信号,增强后不均匀强化,腰2、3平面马尾终丝位置右移(2017年10月24日)。

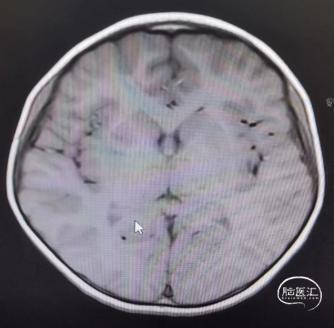

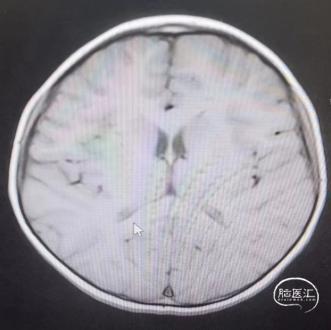

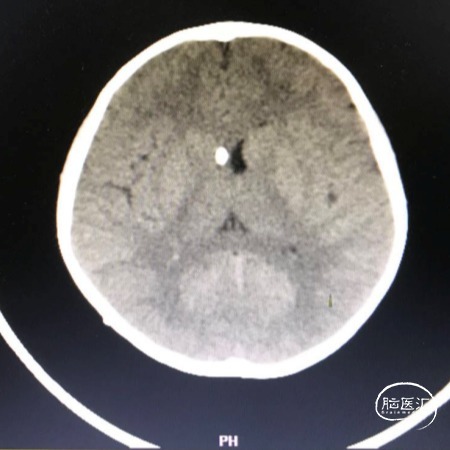

术后头部CT

术后随访头部CT(2018年7月31日)

胸部正位片(2019年2月27日)

头部CT(2019年2月27日)

腹部平片(2020年9月11日)

治疗过程

入院完善检查后确认为手术部位感染,外置腹腔端分流管持续引流。期间多次测颅内压力均大于500mmH2O,后期感染完全控制后颅内压力仍无下降。试行夹闭外置引流管则患儿头痛剧烈不能耐受。权衡之后考虑再次实施分流手术。因腰大池、腹腔近期内均有感染,故选择脑室心房分流术。术后患儿头痛缓解。

出院后至2019年3月13日,患儿因反复诉胸痛来院检查,未发现分流管位置异常。后出现抽搐样发作予以抗癫痫治疗后缓解。2020年3月起又常感运动后头痛。考虑分流管有过度引流征象。3月27日予以更换分流管,并行心房改道腹腔。术后上述症状缓解,2020年7月31日后因腹痛再行分流管调整术。术后未再腹痛。随访至今。

随访情况:未再诉头痛及其他不适,正常上学。

总结与体会

特发性颅内压增高是一种不明原因的以颅内压力增高为临床特点的疾病状态。又称假脑瘤综合征或良性颅高压。患者多为育龄期,较肥胖的女性。另外长期服用一些药物也是该疾病的易感因素。临床上其他年龄段患者较为少见。本例为1例临床诊断的儿童男性患者特发性颅内压增高。

该疾病为一排他性诊断。诊断标准如下:

若有症状,应仅表现为颅内高压或视乳头水肿的相关症状;若有体征,应仅表现为颅内高压或视乳头水肿的相关体征;侧卧位腰椎穿刺测得颅内压力增高;脑脊液成分正常;没有颅内占位或静脉窦血栓形成的影像学证据;未证实有导致颅内高压的其他疾病。

特发性颅内压增高最主要的临床表现是颅内压增高引起的症状。急性者易出现脑危象危及生命,慢性者常会损伤视神经导致双盲。此疾病为排他性诊断,故诊断过程有时会历时较长。在此过程中患者病程可转为慢性,亦可迅速发展加重。接诊此类患者常需面对何时实施手术干预的问题,即手术时机的选择。

针对疾病的临床特点,我们认为挽救生命,保护视力,缓解症状是手术治疗的主要目的。常用的手术方式包括颞肌下减压与脑脊液分流手术。颞肌下减压我们的经验不多,似乎更适合作为分流手术后的补充治疗。分流手术常常可以很好地达到上述目的。

由于此类患者脑室通常不大甚或为线样脑室,这使得其脑室穿刺极为困难,同时也似乎更易在脑室分流术后出现裂隙脑室综合征。因此此类患者常被实施腰大池腹腔分流手术。由于持续腰大池引流易导致慢性小脑扁桃体下疝,因此笔者团队较少选择在颅高压患者实施腰大池腹腔分流手术。对于长期分流易出现的过度引流,可以通过选择压力设置恒定的分流管及调高压力设置来克服。

该患儿心房分流期间的胸痛考虑很可能为分流管尾端摆动所致,在分流管改道腹腔后未再发生。腹腔分流期间腹痛推测为分流管刺激所致,调整位置后,腹痛缓解。

该患者治疗过程漫长,历时6年,曾奔赴国内4家(包括3家三甲医院)医院就诊,患者及家属就医之艰难可想而知。期间曾由我院转出再转入,最终在我院通过手术得以良好控制症状。

作者简介

赵杰 教授

中南大学湘雅医院

神经外科学博士,副主任医师,硕士研究生导师,长期从事神经外科临床工作。

现任中南大学湘雅医院神经外科小儿亚专科主任,儿童脑肿瘤MDT团队牵头人。

兼任中国医师协会神经外科医师分会小儿神经外科专业委员会委员,中国医师协会脑胶质瘤委员会小儿学组委员,湖南省医学会小儿外科学专业委员会青年委员会副主任委员。

2012年2月- 2013年3月曾在美国犹他大学(UTAH UNIVERSITY)附属医院神经外科与基本儿童医学中心(PRIMARY CHILDRENS MEDICAL CENTRE)神经外科进行访学1年。

点击或扫描上方二维码,前往赵杰 教授学术主页

查看更多精彩内容

点击或扫描上方二维码,查看

中南大学湘雅医院 神经外科

更多内容

点击或扫描上方二维码,查看更多“小儿”内容