印度Ganga医院脊柱外科的S. Rajasekaran等通过MRI和CT成像在轻度感染或创伤性终板骨折患者中发现19个放射学特征,并从中筛选出感染与创伤特有的3个征象。研究者建立影像学“终板感染概率评分”区分感染与创伤性终板变化。其鉴别能力在感染组或创伤组各15例新发患者中得以验证。在此基础上,比较115例MC患者和80例非MC患者的EIPS、ESR、CRP和数字疼痛分级量表结果。文章发表于2022年11月《European Spine Journal》杂志。

——摘自文章章节

【Ref: Rajasekaran S, et al. Eur Spine J. 2022 Nov;31(11):2884-2896. doi: 10.1007/s00586-022-07335-3. Epub 2022 Aug 5.】

研究背景

80%下腰痛患者为非特异性下腰痛(non-specific low back pain,NSLBP);治疗效果不佳,令患者失望,医生不满意,社会经济损失严重,亟需确定病因学分组,使治疗具有特异性和针对性。三十年前,美国学者Modic TM依据MRI-T1W和T2W序列成像腰椎间盘退变时软骨终板(Endplate,EP)及椎体骨质的信号改变,定义为Modic变化(Modic change,MC)。该类患者是下腰痛的一个特殊群体,疼痛严重、发作频繁、持续时间长,常伴睡眠紊乱,对治疗的反应差,术后并发症发病率高。病因学和病理学机制不明确。既往认为创伤所致,目前提出MC是低毒力的厌氧菌感染的结果,并从临床预后、微生物学、免疫学、蛋白质组学和培养方法等进行探索。但尚未进行多模态放射学成像深入研究。

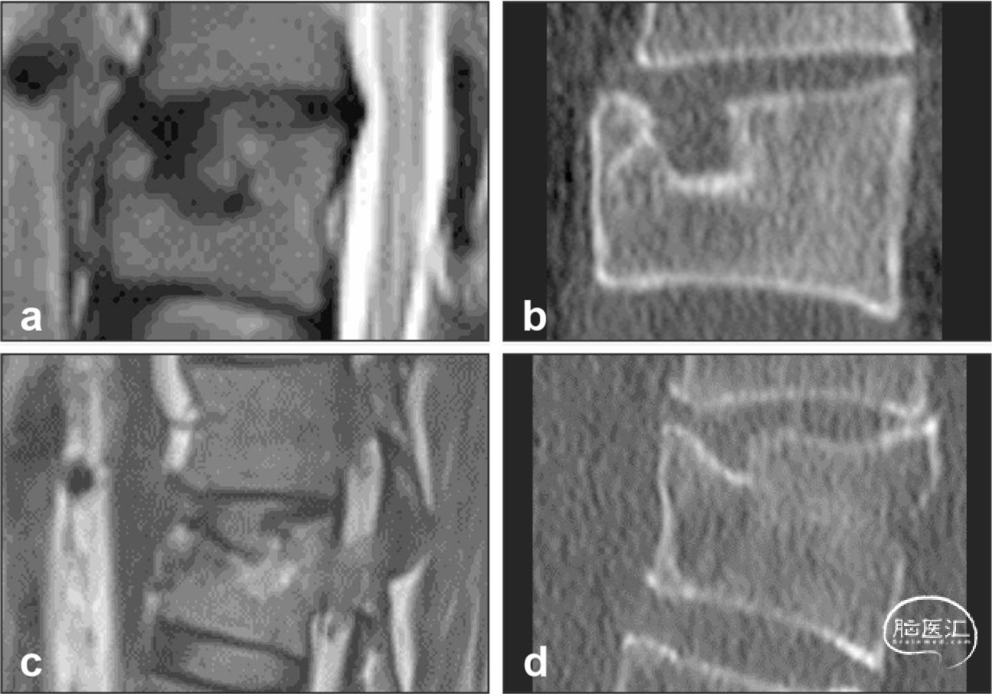

Modic变化通常为“终板改变”(Endplate changes,EPC),实际上在软骨下骨质而不是软骨终板病理改变更明显。与急性创伤性损伤相关的骨质改变,以及炎症和感染活动期或愈合期的骨小梁破坏、骨侵蚀、空洞形成、钙化和骨硬化增厚,出现死骨等在CT扫描时更为突出,单纯MRI成像可能漏诊(图1)。因此,MC的病理生理学机制应通过多模式成像而不是仅仅根据MRI研究决定。

图1. MRI和CT成像显示Modic变化的特征。3例非特异性下腰痛反复发作患者的MRI成像表现为典型的Modic变化。前2列图为腰椎MRI-T1W和MRI-T2W成像,第3列是相应的CT扫描图像。CT增强图像显示广泛的终板变化、侵蚀和硬化,但在MRI成像表现并不明显。病例1:最近4年每年至少有2次腰痛严重发作;a、b、c图示,MRI成像典型的1型Modic变化,CT扫描显示腰椎椎体缘严重侵蚀和硬化。病例2:患者2型Modic变化;d、e、f图示,MRI成像未出现椎间盘上方终板明显的球状骨性病变,CT扫描清晰可见。病例3:3型Modic变化患者;g、h、i图示,CT扫描显示慢性病理变化,通常伴身体其它部位骨骼的感染,但在MRI成像不明显。

研究结果

研究结果显示,在感染的终板变化中,评分为4、5和6时,EIPS的置信度分别为66.4%、83%和100%。有Modic变化的患者平均EIPS为4.85±1.94,无Modic变化的患者为-0.66±0.49(p<0.001)。78例(67.64%)MC患者评分为6分,表明感染可能性大。有或无MC患者的NRS(p<0.01)、ESR(p=0.05)、CRP(p<0.01)和疼痛类型(p<0.01)存在差异(典型影像表现见图2-4)。

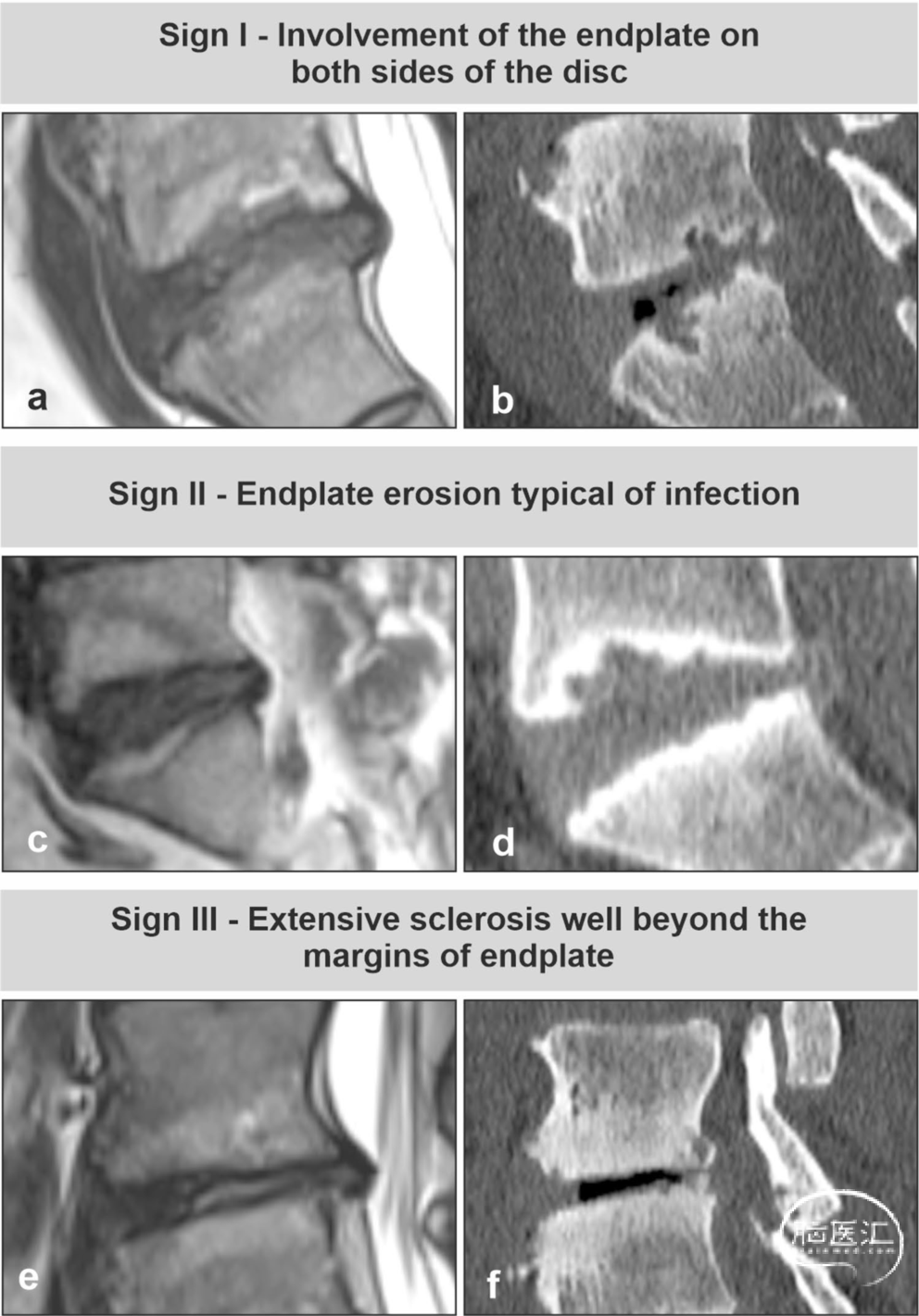

图2. 感染的特异性征象。MRI与CT成像显示感染具有高度特异性的三个征象,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型。a、b图示,Ⅰ型:94%病例累及椎间盘上下两个终板。即使仅累及一个终板,仔细观察常发现同时累及另一个终板。c、d图示,Ⅱ型:94%患者存在典型的大范围感染性骨侵蚀。但MRI成像模糊不清,在CT扫描时非常明显,病变为菜花样、沿两侧终板全长延伸的致密硬化。e、f图示,Ⅲ型:83%的Modic变化患者存在椎间盘上下两个终板广泛硬化,远远超过侵蚀边缘。CT扫描更明显,超过椎体的50%也可能发生广泛硬化。

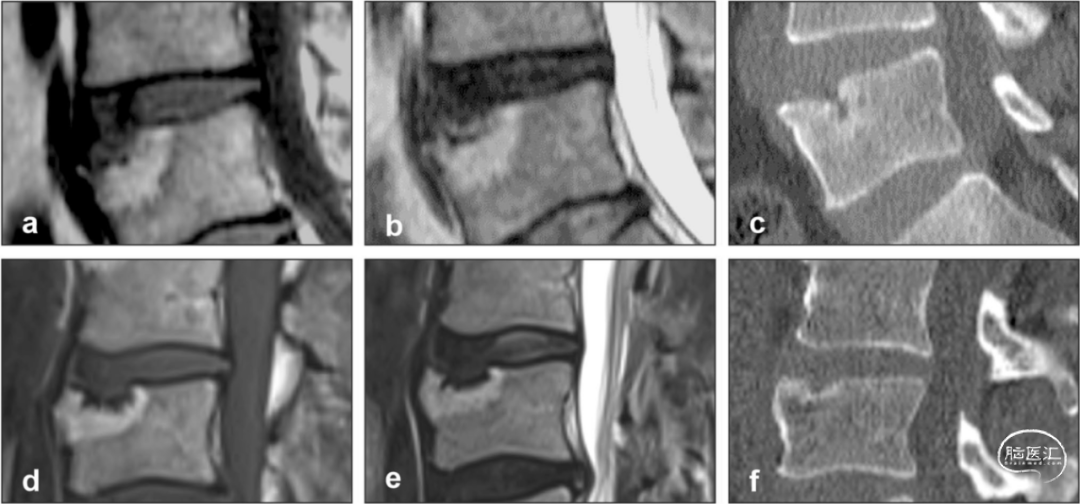

图4. Modic变化的NSLBP患者椎间盘相对保留完好。

研究结论

最后研究者指出,多模式影像学成像显示单一MRI成像不易看到的Modic变化放射学征象,造成Modic变化漏诊。通过“终板感染概率评分”显示,67.64%的Modic变化患者具有感染而非创伤的终板改变,表明存在感染性病因的可能性;研究者提出“原发性终板炎”概念,即血行性软骨下骨质的感染。该项研究加深对MC的理解和完善对NSLBP患者的治疗策略。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。