撰稿 | 法斗

排版 | AiBrain 编辑团队

不知道多少次闹钟响起,睁开惺忪睡眼,起身坐在床上,却感觉脑袋空空的?明明睡了一夜,却感觉比昨晚更累更困,这样的状态甚至会一直持续到喝下第一杯咖啡。是什么导致了我们身体醒了,但脑子没醒?人们如何在睡眠后的几个小时内醒来并恢复警觉,这不仅能够极大地提高我们的工作效率,更能够避免在道路交通安全、医疗事故发生等一切因为警觉性降低而可能致命的职业事故,具有重要的社会意义,因此也是睡眠领域的科学家们重点关注的科学问题。

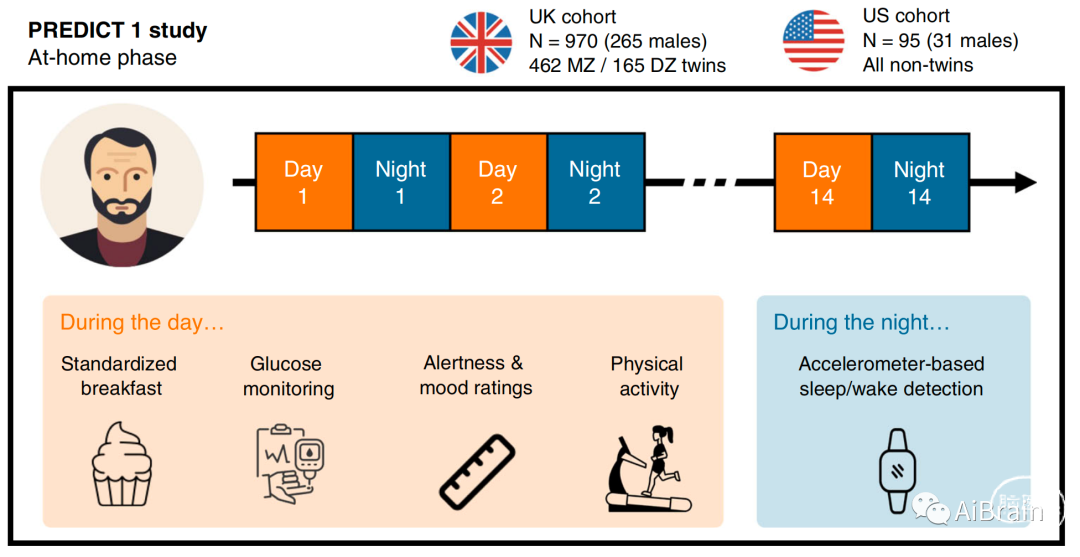

在这项研究中,科学家通过双生子研究法,对833对双胞胎成年人进行了前瞻性纵向研究。即在两周的时间里,记录了食物摄入量、运动、睡眠状态和葡萄糖水平,并对参与者一天中的不同时间点进行了警觉性评分,发现了影响个体早晨醒来后警觉水平的四个重要因素。相关研究结果,以“How people wake up is associated with previous night’s sleep together with physical activity and food intake”为题,于近日发表于Nature Communications。

相比于普通的问卷调查,在两周的时间内,研究者令参与者报告他们日常的警觉性水平,食用标准化的饭菜,佩戴用于测量睡眠和活动的智能手表,以及连续血糖监测仪(用于测量餐后血糖水平)。

结果发现一个人在睡眠后的几个小时内醒来的效率与基因无关,而是取决于四个独立因素:(1)前一天晚上的睡眠量/质量(2)前一天的身体活动(3)富含碳水化合物的早餐(4)以及早餐后较低的血糖反应。

此外,个人的日常警觉性设定值与睡眠质量、积极的情绪状态和年龄有关。

总之,这些发现揭示了一组与日常警觉性相关的非遗传(即,非固定)因素,这些因素是可以改变的。

“为什么人类的警觉性从一天到第二天一天都在波动?”加州大学伯克利分校(UC berkeley)的神经科学家和睡眠研究员Raphael Vallat研究团队在他们发表的论文中问道。

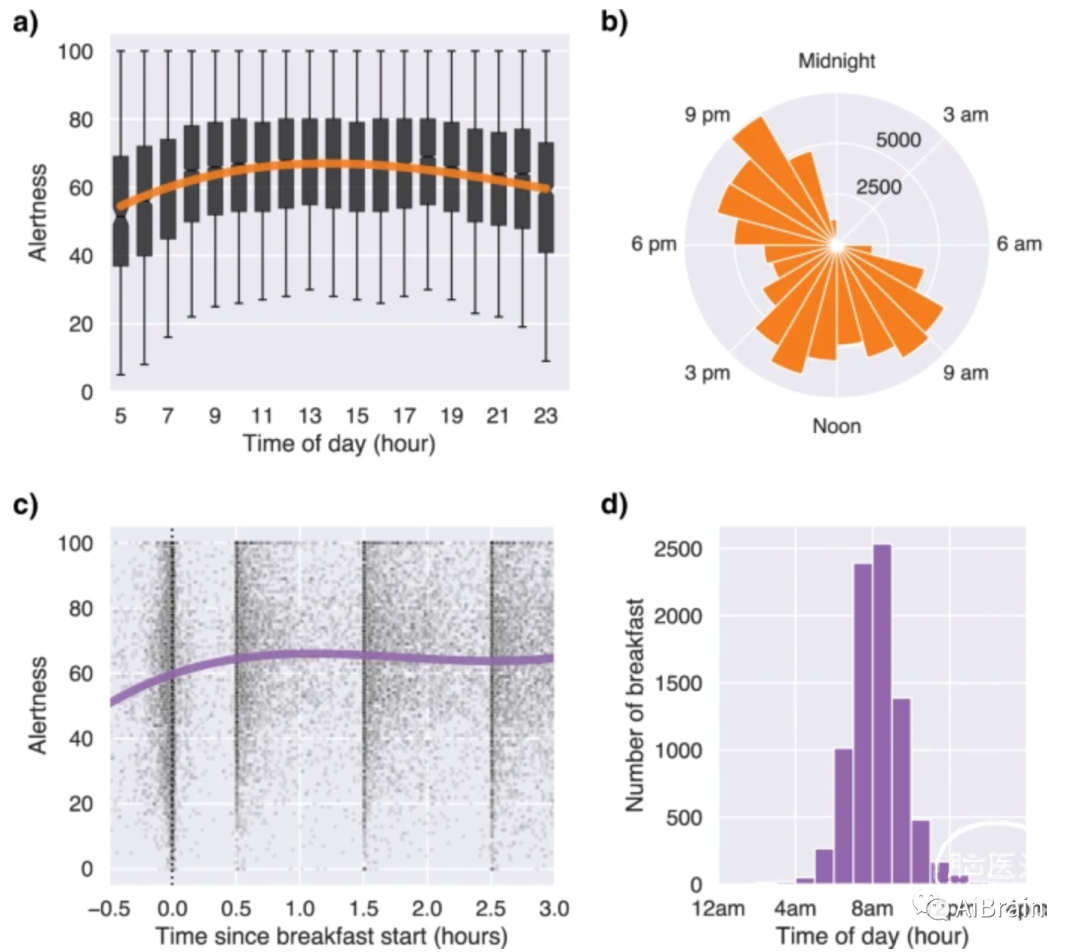

警觉状态是波动的

“为什么我们在一个早晨醒来时非常清醒,而在另一个早晨,醒来时却在这种警觉中挣扎?”

第一个重要的因素是睡眠状况:一夜睡眠的持续时间、时间和效率。睡眠时间更长,起床时间更晚,这两者都与早晨的警觉性更好有关。

第二个因素是人们前一天的运动量。如果白天运动较多,晚上体力运动更少,夜晚的睡眠就会更连续,并且受到的干扰更少。科学家发现,这样的睡眠质量也预示着早上拥有更高的警觉度。

第三,有早餐。研究人员通过保持膳食中的热量不变,关注所吃食物的营养含量,发现早餐摄入更多碳水化合物会提高警觉度,而摄入更多蛋白质则会产生相反的效果。

最后,早餐后血糖水平的升高与警觉性降低有关。研究结果表明,参与者吃了高碳水化合物早餐后,血糖反应降低,警觉度由此提高。这似乎与我们的常识相悖,但这样的结果表明身体如何处理食物是很重要的,碳水竟然是更好的早餐选择!

此外,与日常警觉性有关的其他因素包括参与者的情绪状态和年龄,尽管这些因素不像你什么时候睡觉和早餐吃什么那样容易控制。

Vallat及其同事写道:“我们的研究结果揭示了一组与警觉性相关的关键因素,这些与警觉度相关的大多数因素是能够被人为控制的,因此人们可以通过改变行为,改善早晨的精神状态。”

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

✦往期精彩回顾✦

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。