本次会议首先由《NEJM》副主编、《NEJM医学前沿》执行主编肖瑞平教授,《NEJM》神经病学稿件责任编辑Allan Ropper教授,哈佛医学院附属布莱根和妇女医院神经介入科主任Kai Frerichs教授,海军军医大学第一附属医院刘建民教授进行开场致辞。

《NEJM医学前沿》副主编赵剑飞教授、乔治全球健康研究院宋莉莉教授、海军军医大学第一附属医院杨鹏飞教授共同担任会议主持。NEJM主编与中国专家

“云端”互动 深度对话

肖瑞平教授在致辞时提到,卒中目前已成为中国的首位死亡原因,相较于西方国家的发病率更高,此次参会的专家,既往牵头完成众多神经介入领域重要的临床研究,且结果已发表在《NEJM》、《Lancet》、《JAMA》等期刊上,这些研究结果为神经介入的发展提供了许多有力的证据。

Allan Ropper教授致辞

Allan Ropper教授与Kai Frerichs教授也在线上对中国神经介入临床试验取得的成绩以及对世界神经介入发展的贡献,表示了赞赏和肯定。他们希望通过本次会议的举办,来自全世界的神经介入专家可以充分的沟通交流,解决现有神经介入临床试验的一些问题,促进世界神经介入向前迈进。

刘建民教授表示,30年前,中国从国外学习神经介入治疗的技术。在30年的发展中,中国神经介入飞速发展,这离不开各位专家们毫无保留的支持和培训工作。由于中国卒中患者人数众多,如何在实践中为神经介入治疗的发展提供更多的证据,还需要大家共同的探索。通过本次会议的学习,相信可以帮助中国神经介入为世界提供更多有力的证据,造福世界脑血管病患者。

中国神经介入临床试验巡礼 首都医科大学宣武医院吉训明教授、中国科学技术大学附属第一医院胡伟教授、复旦大学附属华山医院毛颖教授、首都医科大学附属北京天坛医院缪中荣教授,陆军军医大学第二附属医院杨清武教授等众多领域重磅科研及临床专家以主题讲座和圆桌讨论的形式,探讨中国神经介入领域最新在研临床试验,为神经介入临床实践中亟待解决的问题提供“中国方案”。吉训明教授:常压高浓度氧联合血管内治疗对急性缺血性脑卒中患者的疗效与安全性评价(OPENS-2研究)

首都医科大学宣武医院吉训明教授、中国科学技术大学附属第一医院胡伟教授、复旦大学附属华山医院毛颖教授、首都医科大学附属北京天坛医院缪中荣教授,陆军军医大学第二附属医院杨清武教授等众多领域重磅科研及临床专家以主题讲座和圆桌讨论的形式,探讨中国神经介入领域最新在研临床试验,为神经介入临床实践中亟待解决的问题提供“中国方案”。吉训明教授:常压高浓度氧联合血管内治疗对急性缺血性脑卒中患者的疗效与安全性评价(OPENS-2研究)

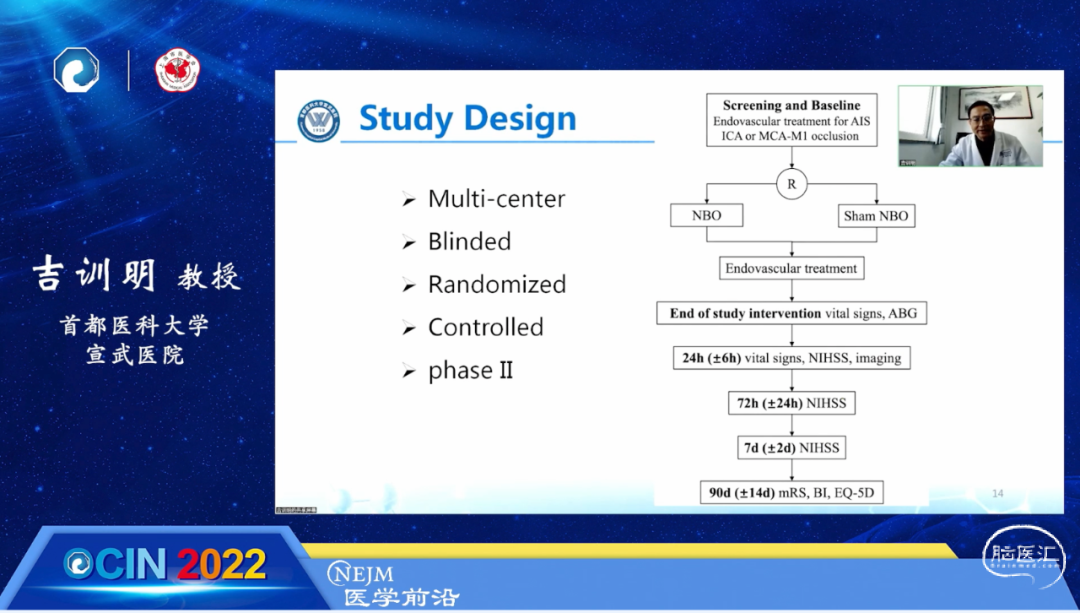

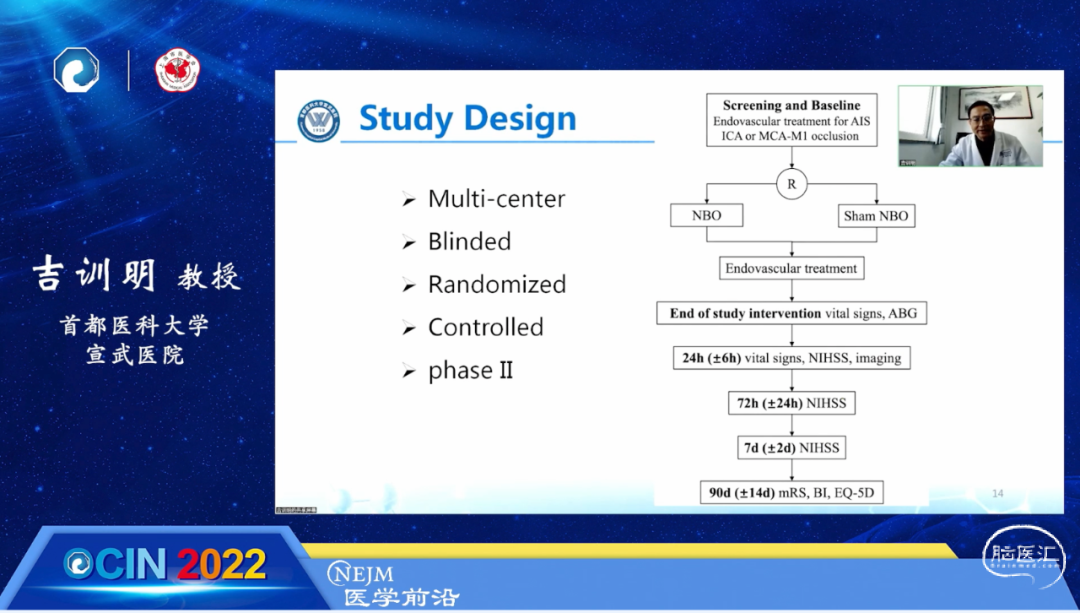

尽管通过血管内取栓治疗急性缺血性脑卒中的手术成功率很高(71%-89%),但这些患者的预后仍需进一步改善。吉训明教授团队既往OPENS-1研究的结果初步表明,常压高浓度氧(NBO,100% O2 10mL/min)联合血管内治疗可以进一步降低急性缺血性脑卒中患者的脑梗死面积。此外,吉训明教授团队也证明了NBO在急性缺血性脑卒中进行静脉溶栓的患者中是安全有效的。而这些初步结果仍需大型临床试验进一步证明。为此,由吉训明教授团队牵头的OPENS-2研究(Clinical Trial注册号:NCT04681651),通过多中心,前瞻性,随机对照设计,拟纳入284例患者,进一步探究NBO联合血管内治疗对颅内前循环大血管闭塞造成的急性缺血性脑卒中患者的疗效和安全性。研究在开展前期,通过多次专家会议对方案进行了讨论。本研究于2021年4月完成首例入组,目前已入组242例患者,并完成了167例患者的随访工作,预计于2023年1月完成所有患者入组,并于2024年4月完成所有患者的随访工作。毛颖教授:脑膜中动脉栓塞治疗慢性硬膜下血肿的疗效验证试验(MAGIC-MT研究)

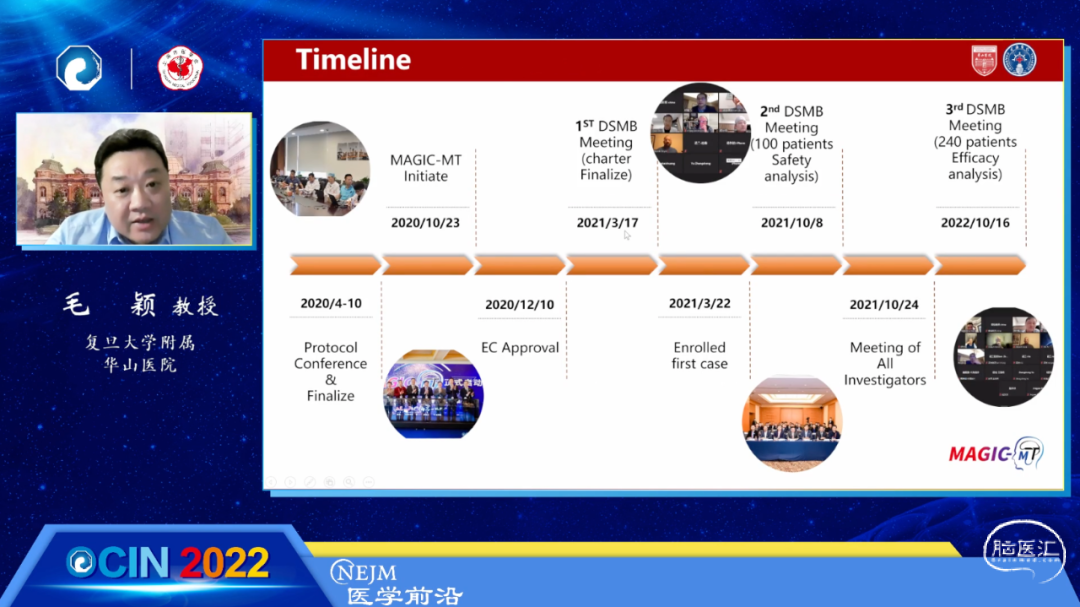

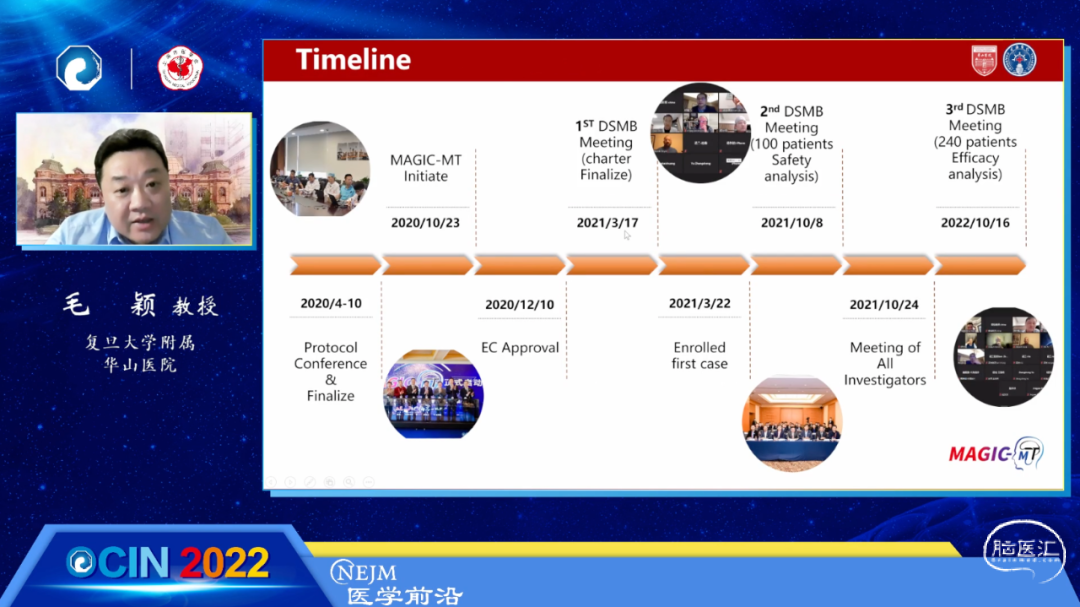

非急性硬膜下出血在临床上非常常见,目前非急性症状性硬膜下血肿(SDH)的常规治疗主要为药物治疗。然而,仍有11.2%的患者由于血肿进一步扩展而需要手术治疗。而通过手术治疗复发率高达10%-20%。通过脑膜中动脉栓塞(MMA)联合手术治疗有望降低此类患者手术的复发率。由复旦大学附属华山医院毛颖教授和海军军医大学第一附属医院刘建民教授联合进行的MAGIC-MT研究是一项多中心、前瞻性、随机对照试验,旨在探明在非急性症状性SDH(包括慢性和亚急性SDH)患者中进行额外MMA治疗的益处。MAGIC-MT研究建立了完整临床研究委员会体系,包括指导委员会,核心实验室,数据评估委员会以及临床事件评估委员会,并定期召开数据评估会议。截止2022年12月10日,研究已入组613例患者。预计2023年3月份完成所有患者入组工作。缪中荣教授:单纯球囊扩张治疗颅内动脉狭窄的临床试验(BASIS研究)

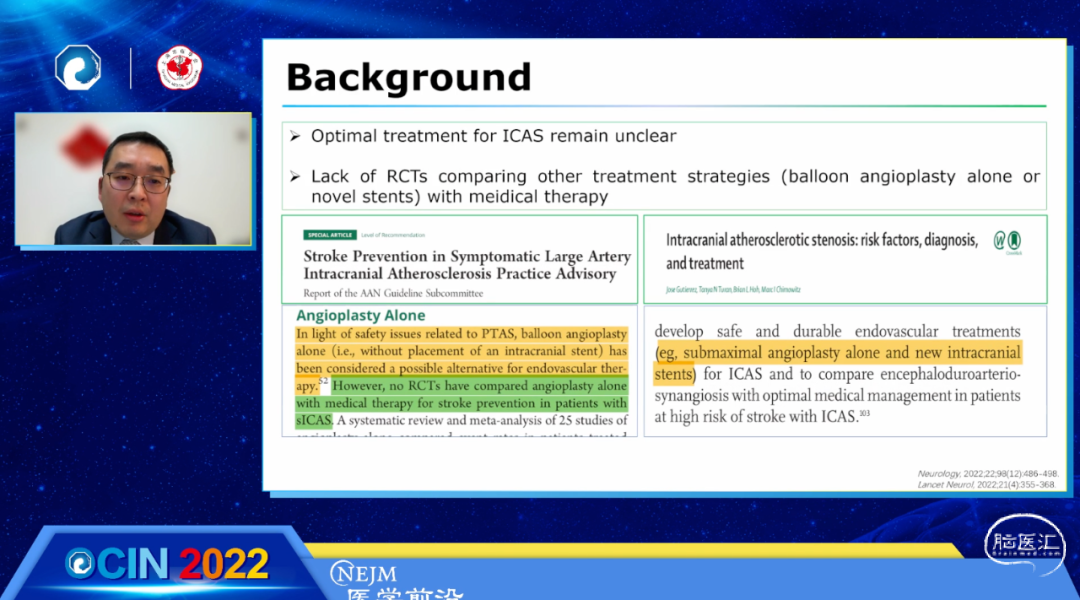

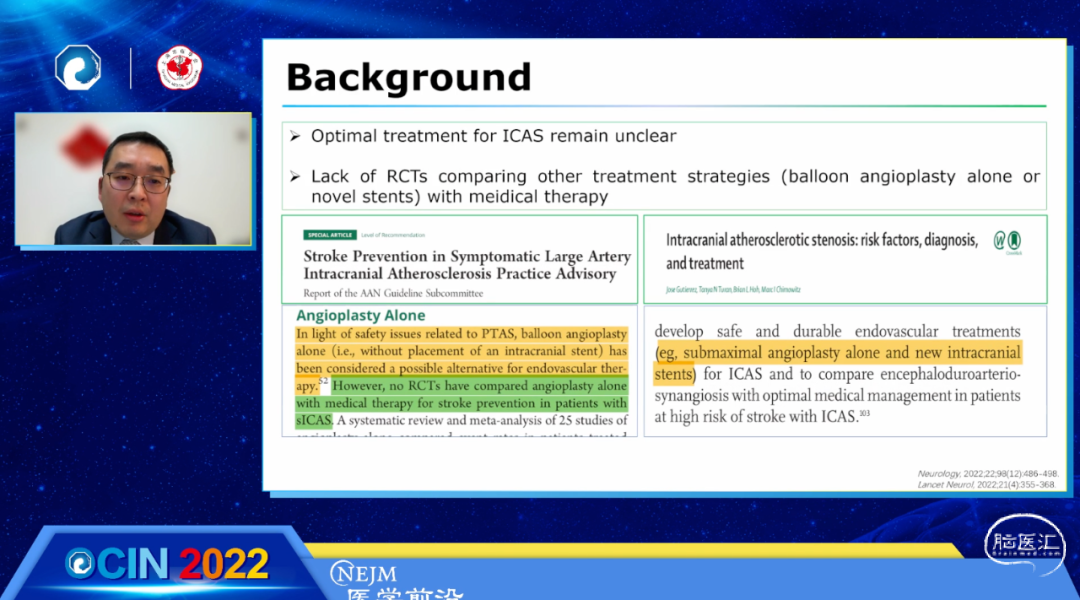

缪中荣教授团队牵头的BASIS研究是一项多中心、前瞻性、随机、平行对照试验,目的旨在评估单纯球囊扩张治疗颅内动脉狭窄(ICAS)(包括前循环和后循环)的安全性和有效性。中国人群较西方人群更容易出现ICAS,据统计,在中国,46.6%的患者会出现ICAS。然而既往研究(SAMMPRIS研究和VISSIT研究)结果表明,相较于药物治疗,颅内支架治疗并不能改善ICAS患者的预后。但是ICAS患者对于药物治疗的反应差,且卒中的复发率高(>10%)。基于既往临床实践,单纯球囊扩张治疗可以在一定程度上改善此类患者的临床预后。为进一步证明单纯球囊扩张,研究拟纳入512例因ICAS而患有短暂性脑缺血/非致残性卒中的患者。符合所有入排标准的患者将按照1:1的比例随机分为两组:实验组接受单纯球囊扩张和与对照组相同的积极医疗治疗;对照组只接受积极的医疗治疗。本研究已于2022年4月完成了512例患者的全部入组,预计于2023年4月完成随访,期待未来结果的公布!由于中国卒中患者有超过一半的患者是由于ICAS引起的,因此,此研究结果将可能为临床上更早地干预ICAS提供一些新的选择。杨清武教授:急性缺血性卒中血管内治疗联用甲泼尼龙的疗效验证试验(MARVEL研究)

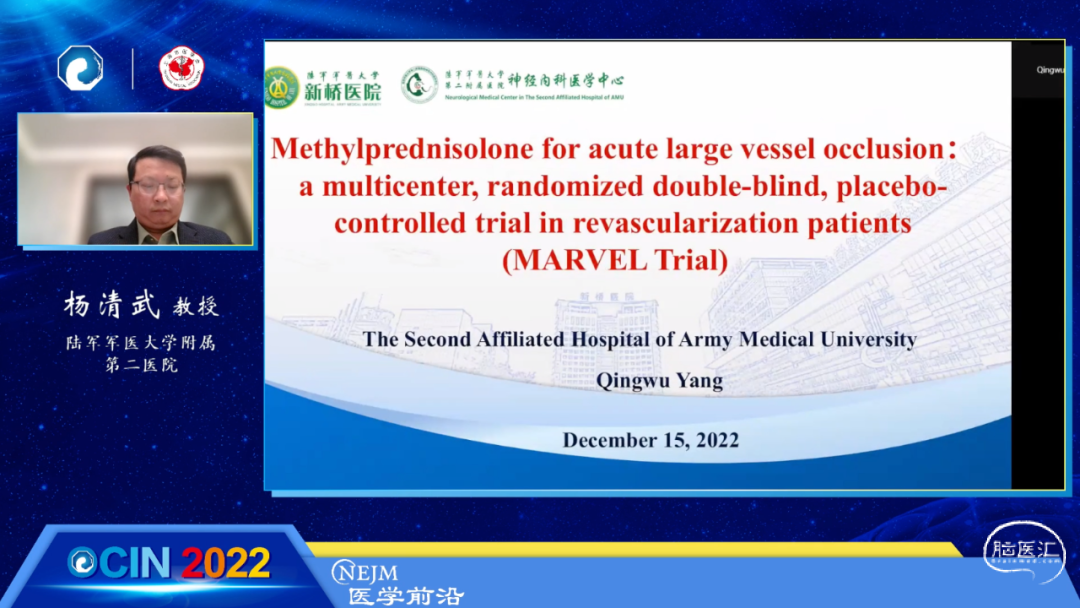

临床上急性缺血性脑卒中患者继发脑水肿非常常见,炎症反应是发生脑水肿的重要原因,通过减少早期炎症反应可以改善此类患者的预后。既往一些动物实验提示,糖皮质激素能够改善前循环缺血性脑卒中的脑组织炎症反应,而早期的临床研究结果是失败的,可能的原因一是长期大剂量使用糖皮质激素(地塞米松)造成的不良反应,第二是血管并未真正成功再通。杨清武教授团队牵头的MARVEL研究旨在评估对于发病24h内急性大血管闭塞性卒中患者,血管再通后早期联用甲强龙的安全性和有效性。该研究是一项多中心,双盲,随机对照研究,预计纳入1672例患者,目前已入组1062例患者,预计于2023年3月完成所有患者入组。宋莉莉教授:急性大血管闭塞性缺血性卒中超时间窗取栓研究(LATE-MT研究)

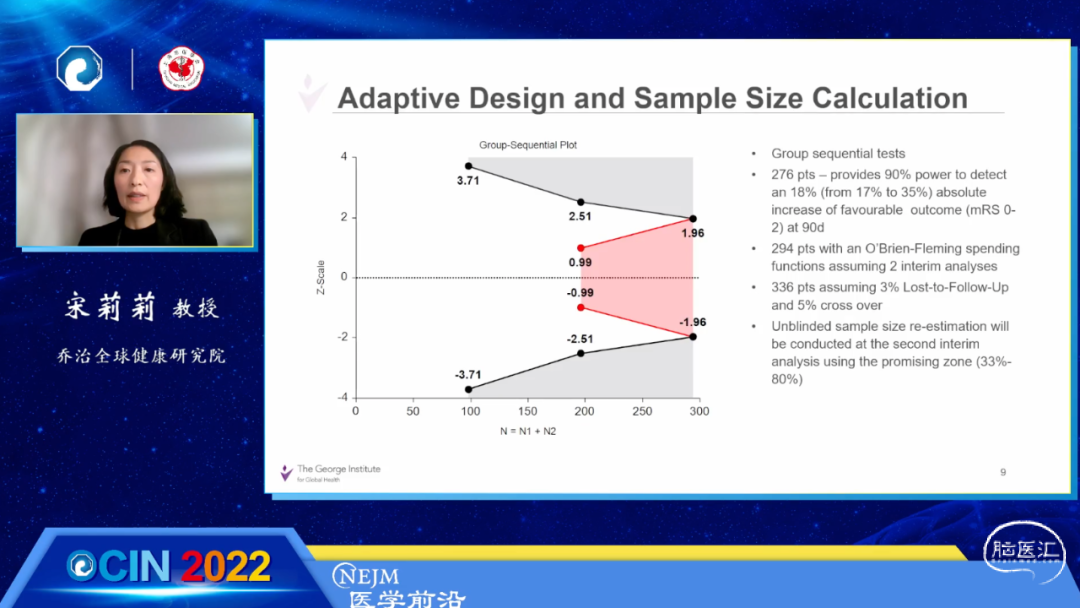

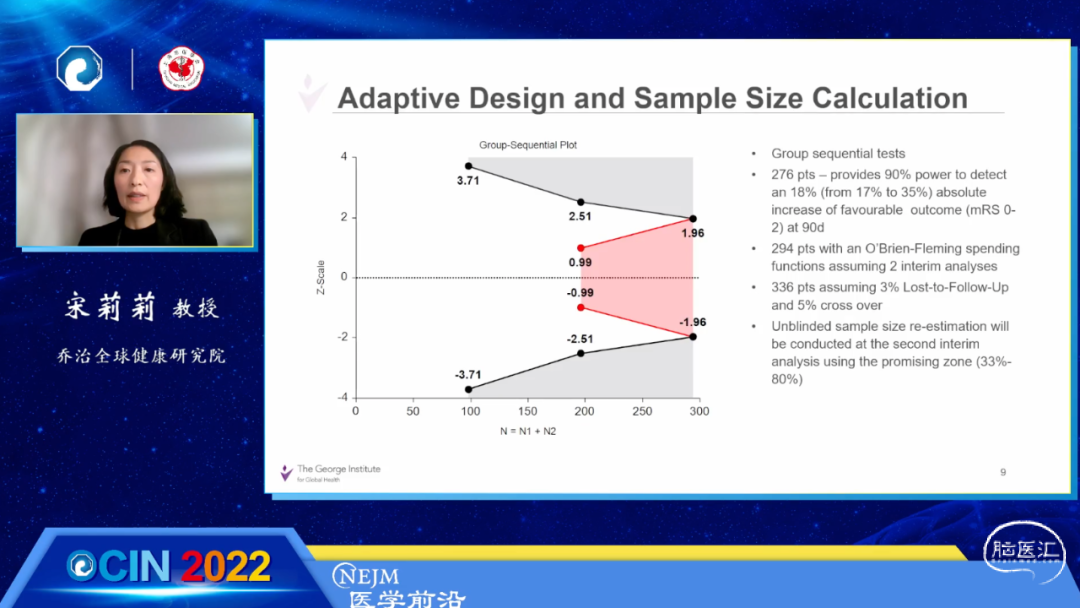

最后宋莉莉教授介绍了LATE-MT研究的试验设计及进展。对于急性大血管闭塞性缺血性卒中,6小时内血管内取栓治疗的效果已被大量研究证实。目前指南已将血管内治疗时间窗扩展至6-24小时。然而,在中国,超时间窗就诊非常常见,许多卒中患者在超过24小时后才进入医院就诊,对于此类超时间窗患者,血管内取栓治疗的益处仍未被证实。为此,LATE-MT研究旨在确认与未取栓的标准治疗相比,在最后一次就诊后超过24小时进行取栓治疗的疗效。主要纳入的是经CTA/MRA证实存在前循环大血管阻塞的缺血性脑卒中,发生时间在24-72小时内,且NIHSS≥6的患者,于治疗后90天时对患者的功能状态进行评估。在研究开展前期,指导委员会多次对终点结局进行了讨论修订。LATE-MT研究将在中国22个省份的46家临床中心开展,于2022年11月3日完成首例患者入组,目前已完成2例患者的随机工作。

期待更多中国临床研究

更规范、更科学地开展

世界范围内,以脑血管疾病为主的神经性疾病发病人数逐年递增。脑血管病的介入治疗诞生以来因其微创、安全、并发症低等特点越来越受到医患的认可,尤其是近几年来随着脑血管解剖研究、电子计算机技术、影像技术、血管造影技术、介入治疗材料的不断发展,使得神经介入治疗的优势日益凸显,其中各种大规模、多中心、高质量的临床试验广泛开展也起到了重要的推动作用。

在会议进行到尾声时,Allan Ropper教授表示,不积跬步无以至千里,中国神经介入领域的专家体系组建非常完备,且不断地提出许多具有临床价值的问题,期待中国的专家能够提供更好的临床证据。对于一些不同人群中出现的不同结果如何去解读,如何将中国做出的临床试验结果向不同的人种去转化,也是未来需要努力的方向。Kai Frerichs教授提出对于卒中救治而言,预防也是很重要的一个议题。目前全球卒中负担非常重,通过优化就诊流程,远程会诊等方式均有希望减轻卒中的负担。此外,在卒中康复阶段,能否通过脑机接口对人脑进行干预,对于肢体瘫痪的患者,如何改善此类患者的肢体运动能力,这些研究方向也具有非常重要的临床价值。最后,刘建民教授总结道,非常荣幸OCIN 2022让中国研究者有机会展示中国神经介入研究方案,也非常感谢Allan Ropper教授和Kai Frerichs教授提出了许多宝贵的意见。希望通过本次会议,中国临床医生能够更加科学,更加规范地进行临床研究,从而带给患者更好的救治服务。