2020年

Atlas开环小径支架全新上市

“革新输送,智能贴壁”

开启了辅助支架的新纪元

术者使用经验分享

实战与理论相结合

Atlas病例集锦开启

部位:

特点:

患者基本信息

患者男,51岁,因左侧肢体无力言语不清3天加重2天入院,3天前晨起时患者出现左侧肢体无力言语不清,送当地医院进行头颅CT及CTA检查诊断:右侧颞枕叶、半卵圆中心多发梗死,右侧大脑中动脉闭塞,当地医院给予抗血小板、神经保护等治疗,3天前病情逐渐进展至左侧完全偏瘫转来我院。

既往高血压、糖尿病史8年,服药控制自诉血压、血糖控制可。长期大量吸烟史。

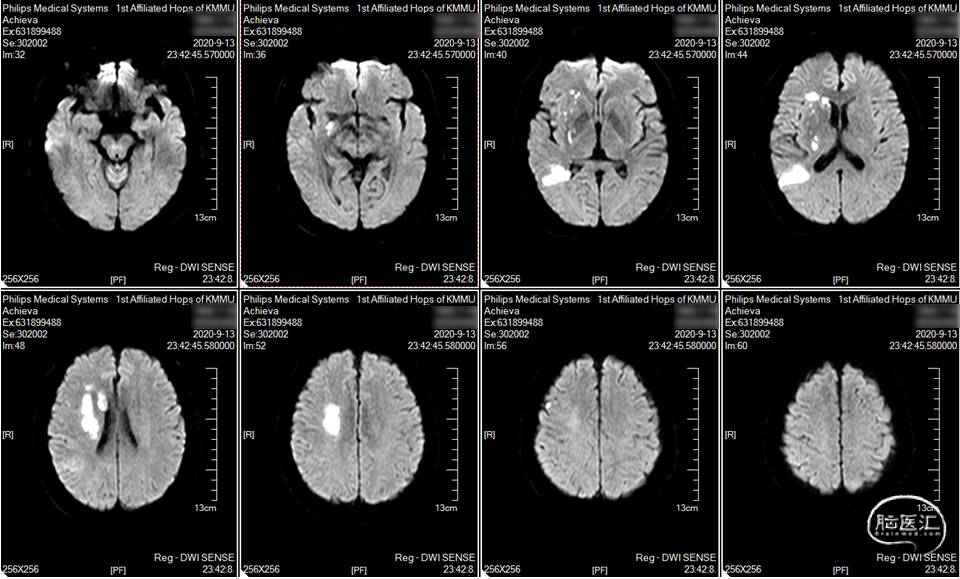

入院时查体:神清,左侧中枢性面舌瘫,左侧上下肢肌力0级。NIHSS评分11分。头颅MRI:右侧顶枕叶及半卵圆中心基底节多发梗死。

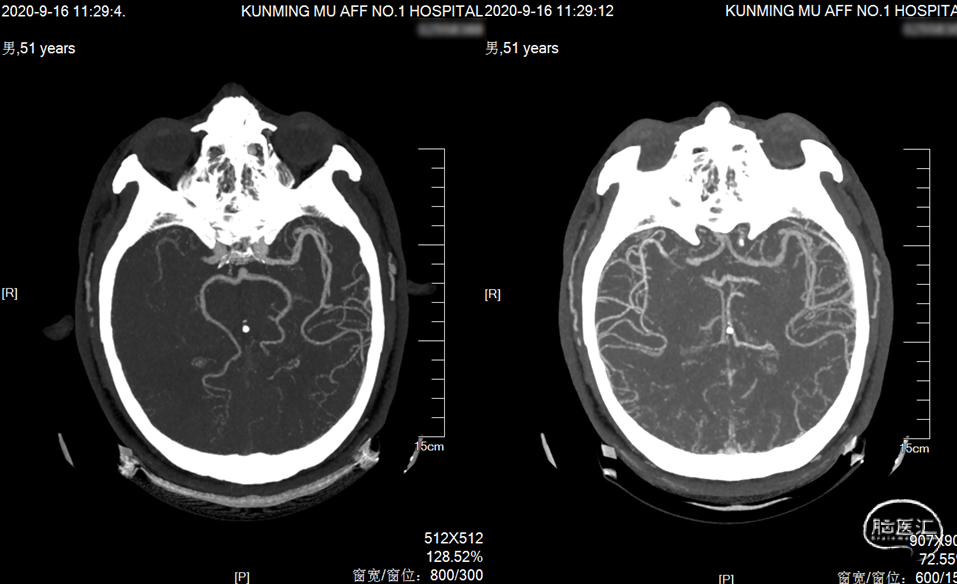

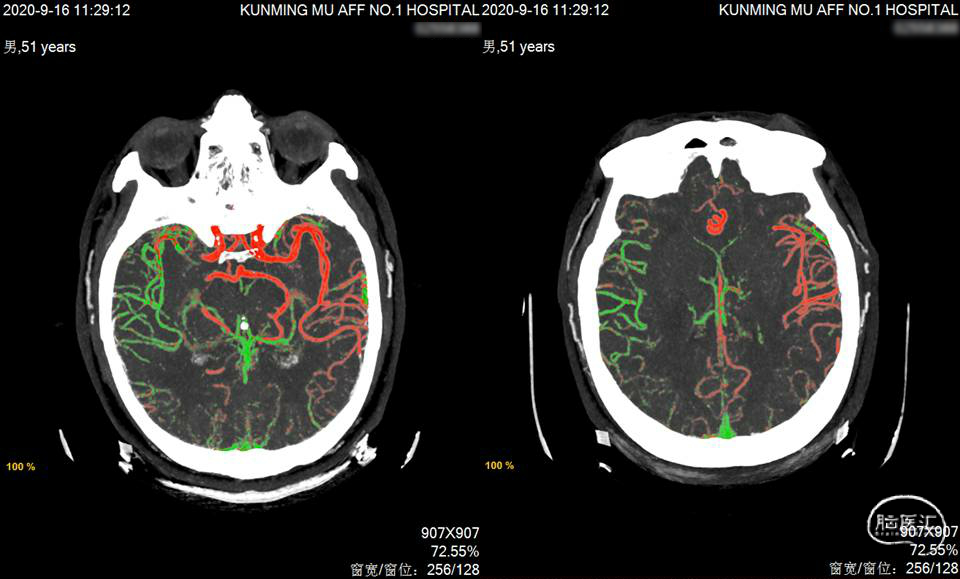

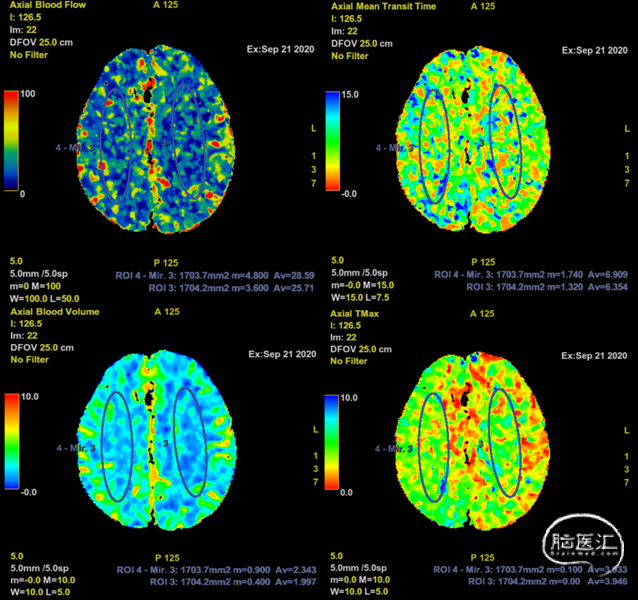

入院后因家属犹豫一直未行进一步评估及介入治疗,给予双抗+他汀强化药物治疗及神经保护等对症治疗,发病5天后患者症状进一步加重,出现意识模糊双眼凝视,NIHSS评分16分。多模式CT显示右侧半卵圆中心皮层下分水岭梗死,右侧大脑中动脉M1段闭塞,多时相CTA提示有较好侧枝代偿。CTP:右侧大脑半球CBF明显下降,CBV轻度下降,TTP和MTT及TMax较右侧明显延长。

术前影像

入院时MRI:右侧皮层下分水岭梗死。

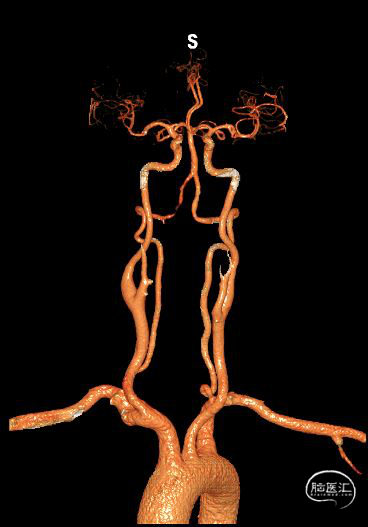

CTA:右侧大脑中动脉M1段闭塞,多时相CTA提示侧枝代偿。

CTP:右侧大脑半球灌注减低,CBF-CBV存在不匹配。

诊断

1、脑梗死(右侧皮层下分水岭区)

大动脉粥样硬化性;

右侧大脑中动脉闭塞;

低灌注+动脉-动脉栓塞。

2、高血压病3级极高危

术前讨论

患者系大血管闭塞所致脑梗死,病因分析考虑大动脉粥样硬化性,目前发病已超过24小时,病情进展,NIHSS评分高,脑梗死分布符合低灌注+动脉到动脉栓塞所致的右侧皮层下分水岭及后分水岭梗死,梗死体积相对较小,存在临床-影像不匹配;同时CTP提示病变侧灌注明显降低,CBF和CBV存在明显不匹配;除发病时间外其他条件基本符合DAWN研究和DEFUSION-3研究的纳入标准,开通闭塞血管有助于改善灌注,挽救缺血半暗带,可能阻止卒中进展,促进神经功能恢复,并降低卒中复发风险。

术中操作

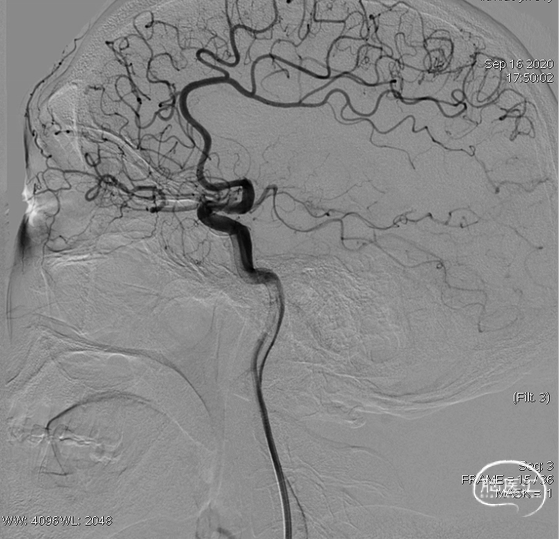

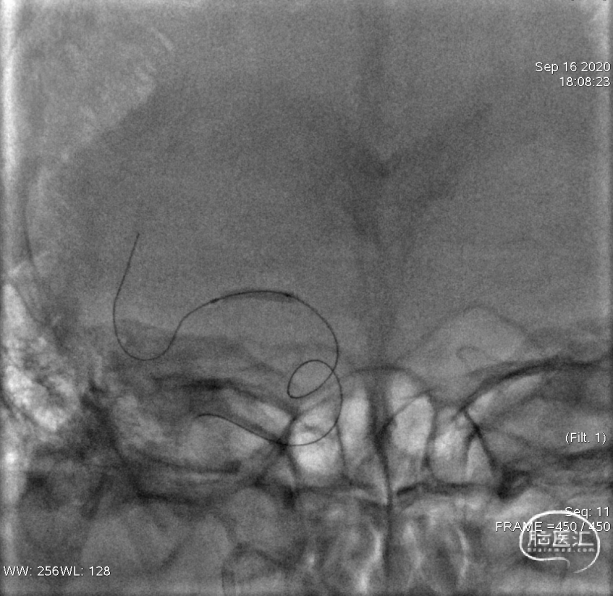

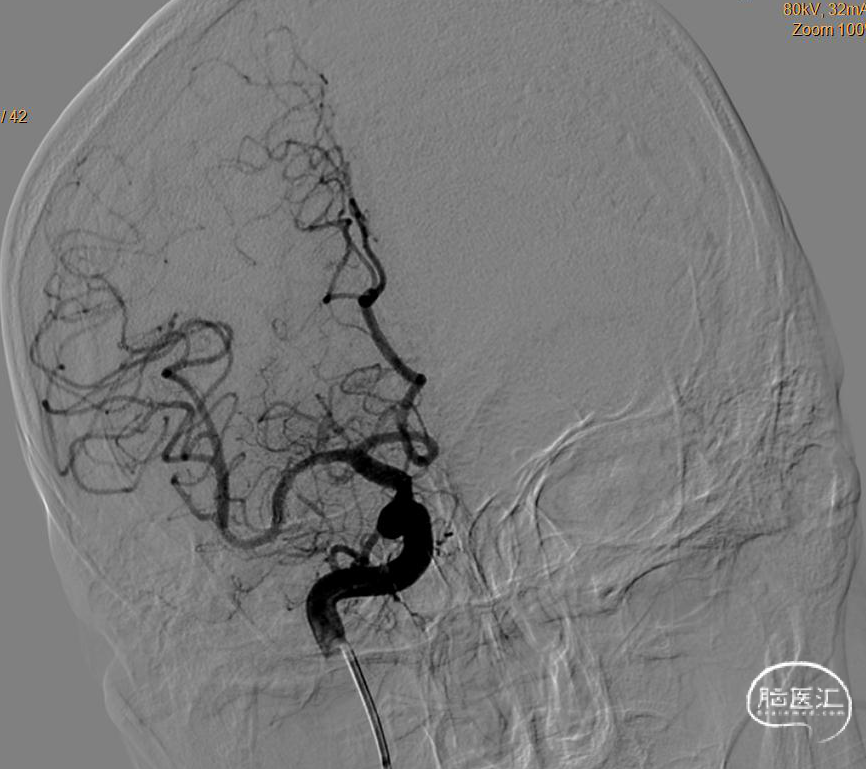

局麻下穿刺右股动脉,行全脑血管造影提示:右侧大脑中动脉M1段闭塞,右侧大脑前动脉经软脑膜侧枝部分代偿。6F Guiding置入右侧颈内动脉C1远端,路径图指引下,0.014Synchro200cm微导丝和SL-10微导管配合小心通过闭塞段进入M2段,微导管造影证实在真腔且远端血管通畅。交换0.014Synchro300cm微导丝,2.5*9mm Gateway球囊6ATM缓慢扩张,造影显示右侧大脑中动脉残余狭窄约50%。交换SL-10微导管至右侧大脑中动脉M2段,微导管造影显示远端血管床正常,经微导管导入4.5*30mmAtlas支架,复查造影提示支架打开良好,局部残余狭窄约30%,前向血流明显改善,观察20分钟造影显示残余狭窄略有减轻,结束手术。

DSA:RMCA-M1闭塞,RACA经软膜侧枝部分代偿。

路径图指引下微导丝-微导管小心通过闭塞并病变。

2.5*9mm Gateway球囊6ATM缓慢扩张。

植入4.5*30mmAtlas支架,局部残余狭窄约30%, 20分钟后复查残余狭窄减轻。

病人预后及随访

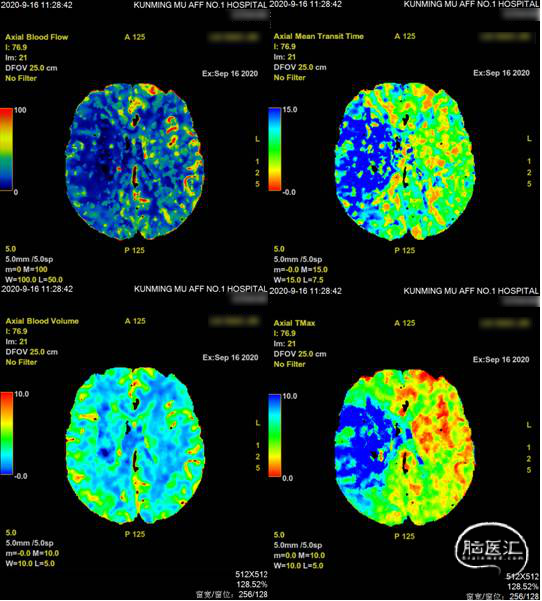

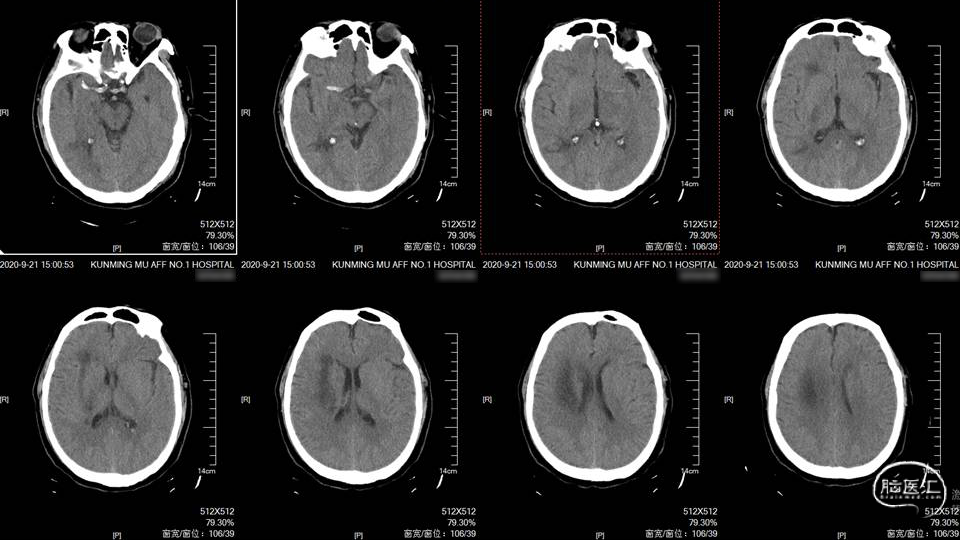

术后即刻病人上肢肌力恢复至3-级,术后双抗+他汀治疗,术后5天复查CT梗死灶较术前无明显扩大,CTA提示右侧大脑中动脉通畅,CTP右侧半球灌注恢复与左侧基本对称。继续强化药物治疗及积极神经康复训练,患者逐渐恢复。术后3月复查,患者左上肢肌力4-级,下肢肌力5-级,NIHSS评分4分,mRS评分2分。复查CTA及DSA右侧大脑中动脉支架通畅无再狭窄。

术后即刻左上肢肌力恢复3级,术后三月NIHSS评分1分。

术后5天复查CT:右侧半卵圆中心多发梗塞灶未较术前明显增加。

术后5天CTA:右侧大脑中动脉支架通畅,几乎无残余狭窄。

术后复查CTP:双侧大脑半球灌注对称

术后3月复查CTA:右侧大脑中动脉通畅,支架无再狭窄。

术后3月复查DSA:右侧大脑中动脉支架通畅无再狭窄。

术者体会

目前对于发病24小时内前循环大血管闭塞缺血性脑卒中患者,经过评估以后进行血管内治疗开通闭塞血管,可以取得很好的疗效,有了众多循证证据和指南推荐。但是临床工作中常常遇到一些大血管闭塞所致脑梗死患者,发病已超过24小时,当病情仍然波动或进展,而此时进行多模式CT/MRI评估,可以发现这一类患者仍然有明显的临床—影像不匹配或梗死核心—灌注不匹配,提示仍然有较大的可以挽救的半暗带。对于这类患者,尽管目前没有很好的循证证据支持,在全面评估和充分沟通知情同意的情况下,省慎地开展血管内治疗,仍然可以获得良好的预后。

本例在发病近5天加重3天后介入再通,取得了戏剧般的疗效,提示我们必须逐渐淡化传统的时间窗,而通过多模式CT/MRI等手段进行精准的组织窗评估,并进行个体化治疗,努力不然任何一位卒中患者掉队。我们中心已参照上述标准精准评估筛选,开展了多例这类患者的超时间窗血管内治疗,绝大部分取得了良好的疗效(资料待发表)。当然我们需要更多的临床实践和进一步的RCT研究提供更多证据。

这类患者病因多为大动脉粥样硬化性,往往在慢性狭窄闭塞基础上形成,往往有比较好的侧枝循环,相对来说血栓负荷比较小,对于这类患者如果无创影像学或DSA影像学提示血栓负荷小,我们往往直接进行球囊扩张及支架植入治疗,如果影像学提示血栓负荷较多可先行支架取栓或导管抽吸减栓,然后再进行球扩及支架术,实现良好血管再灌注。

本例患者在球扩后我们选择了新型的低剖面激光雕刻杂合环支架Atlas,该支架可经内径0.0165及0.017in的SL-10及XT-17系列微导管释放,通过性能良好,到位率极高,而且其径向支撑力接近Neuroform EZ。本例支架刚释放时局部残余狭窄还比较重,观察20分钟等待支架自膨后残余狭窄慢慢减轻,术后5天复查CTA时可以看到支架打开良好,几无残余狭窄,术后3月复查支架通畅无再狭窄,再次证明该支架的良好径向支撑力。Atlas支架在颅内动脉狭窄闭塞血管内治疗中值得期待。

术者介绍

陈纯

昆明医科大学第一附属医院神经内科

昆明医科大学第一附属医院神经内科介入组组长。长期专注于脑血管病临床、科研及教学,擅长神经介入、神经影像、颅脑超声及神经系统疑难病诊治,获省、市科技进步三等奖各一项。担任:中国医师协会神经内科医师分会神经介入专委会委员;中国医师协会神经介入专业委员会缺血性介入专委会委员;中国医疗保健国际交流促进会神经病学分会神经重症学组委员;云南省预防医学会卒中预防与控制专委会常委、秘书长;云南省医师协会神经内科医师分会委员;云南省医师协会介入医师分会委员;云南省医师协会神经介入专委会委员;云南省康复学会脑血管病专委会常委。

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容