2020年

Atlas开环小径支架全新上市

“革新输送,智能贴壁”

开启了辅助支架的新纪元

术者使用经验分享

实战与理论相结合

Atlas病例集锦开启

部位:

术式:

特点:

患者基本信息

简要病史:患者女性,45岁。

主诉:间断头痛10个月,发现颅内动脉瘤半月。

现病史:患者10个月前出现头痛,多于劳累及情绪欠佳后出现,以左侧顶部为主,呈间断性,无恶心呕吐,无言语不清、肢体不利及意识障碍,于半个月前就诊外院,行头颈CTA检查发现基底动脉顶端动脉瘤,为求进一步治疗就诊于我院门诊,以“颅内动脉瘤”收入我科。

既往史:高血压病史1.5年。

个人史:无吸烟饮酒嗜好。

过敏史:无。

内科查体:T:36.2℃,P:70次/分,R:18次/分,BP:144/101mmHg,心肺腹查体未见明显异常,双侧股动脉及足背动脉均正常。

专科查体:神清语利,双侧瞳孔等大等圆,直径3mm,双对光反射灵敏,眼动充分,未见眼震。双侧面部针刺觉对称,伸舌居中,四肢肌力V级,四肢张力正常。双侧指鼻、跟膝胫试验稳准,闭目难立征阴性。双侧巴氏征阴性。

术前检查:血常规、凝血四项、肝肾功能正常,病毒筛查八项阴性、心电图、胸片正常。

术前影像

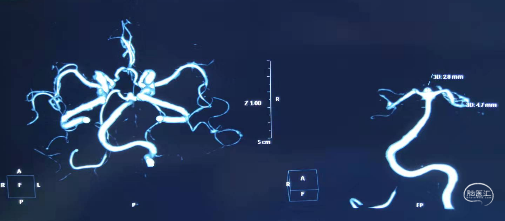

头CTA(外院):基底动脉顶尖部可见瘤样凸起扩张。

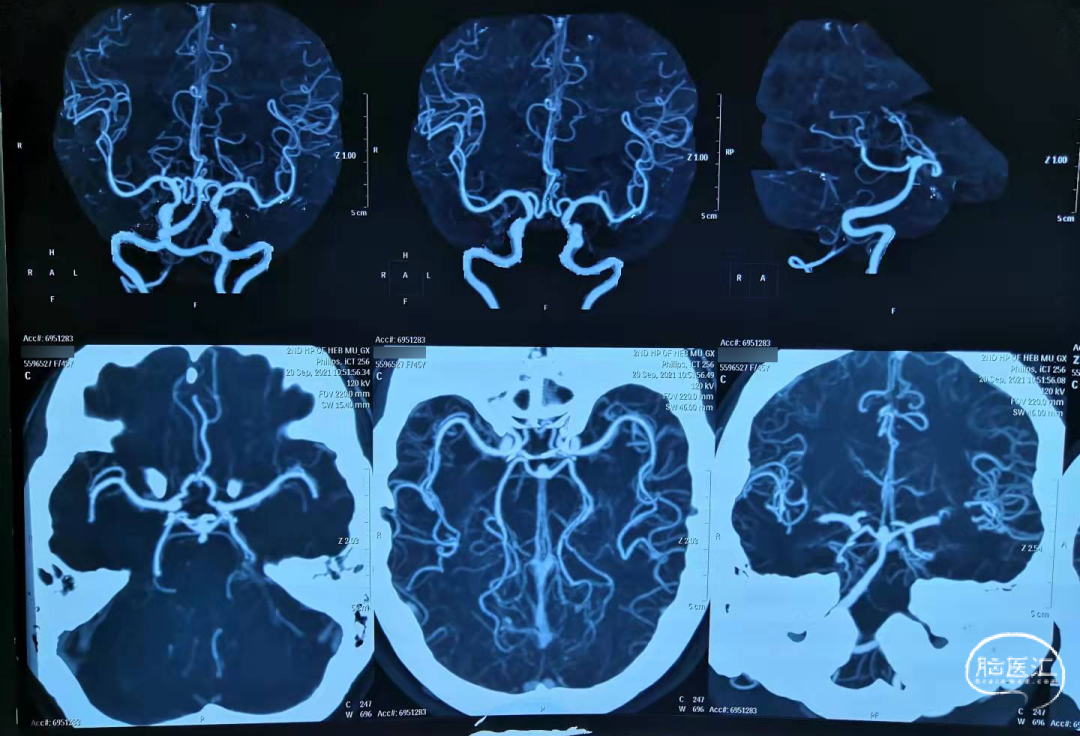

2021-09-20 头颈CTA:

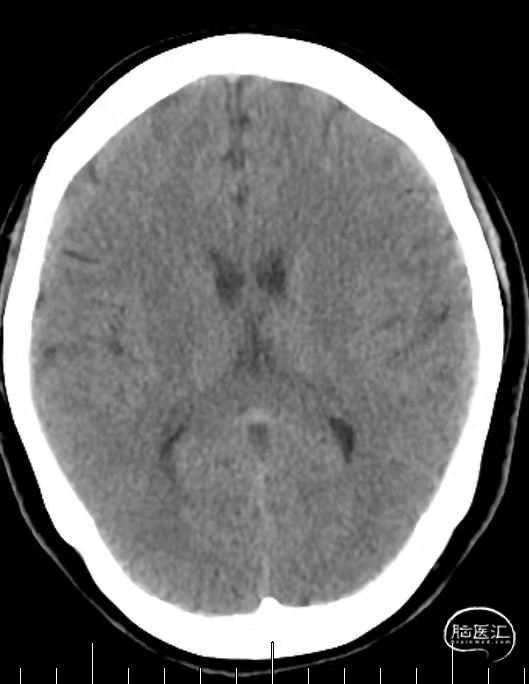

2021-10-9 北京天坛医院头颅CT:

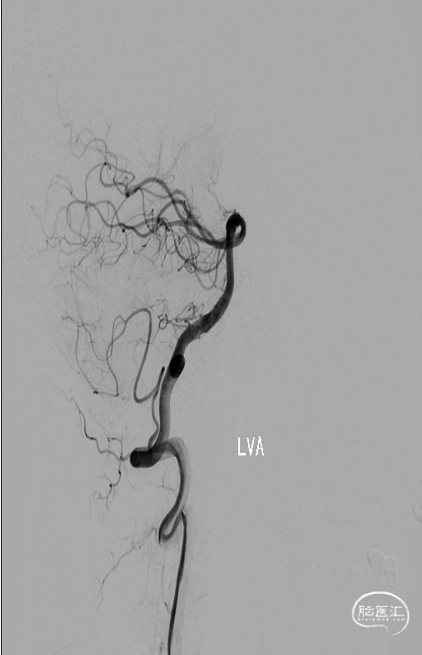

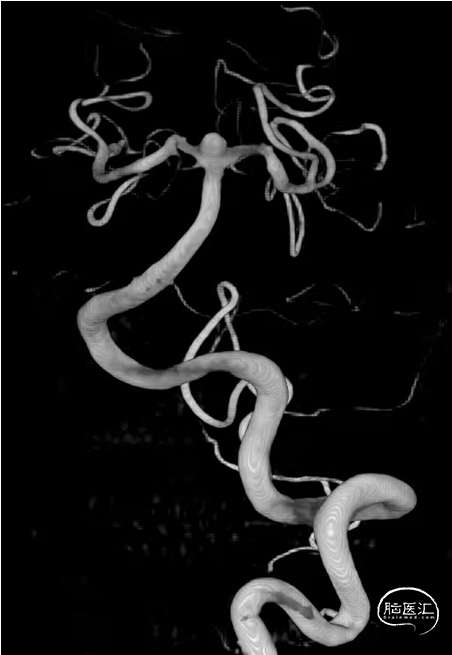

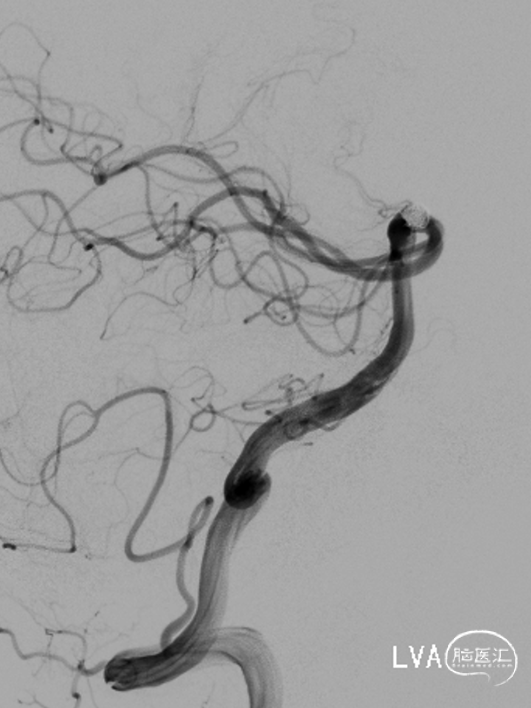

术前DSA(2021-10-12我院):左侧椎动脉标准正侧位造影及三维重建示:基底动脉尖部动脉瘤,血管直径2.2mm,动脉瘤2.8mm*2.5mm。

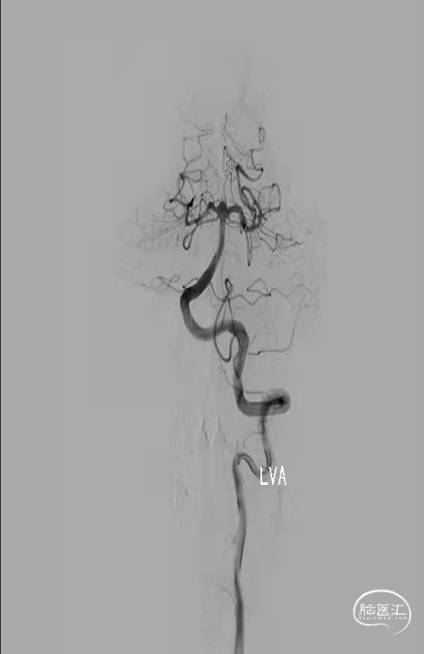

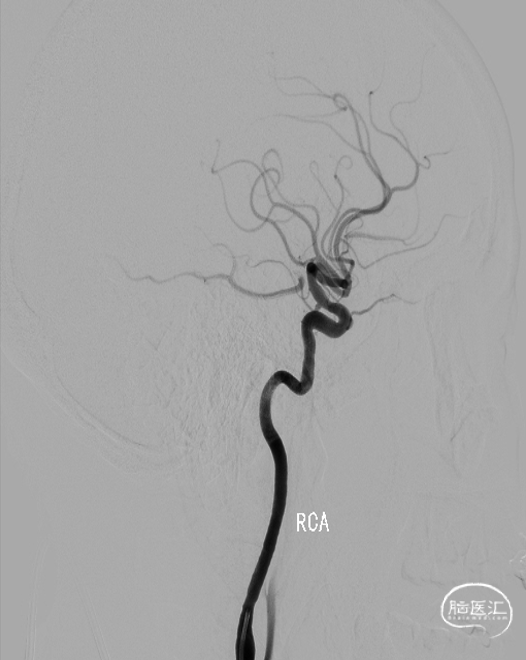

DSA(2021-10-12我院):右侧椎动脉造影:右侧椎动脉纤细,V4段以远显影欠佳。

DSA(2021-10-12我院):双侧颈动脉侧位造影及右侧颈内动脉三维重建:右侧后交通动脉开放。

术前讨论

动脉瘤累及双侧P1,一般可以考虑两种方案:

Plan A:“Y”型支架辅助栓塞;

Plan B:双通路,RPcom通路释放支架,同时LVA通路填塞弹簧圈。

本例患者术前头颅CTA及全脑DSA检查显示右侧椎动脉纤细,V4段以远显影欠佳,右侧后交通动脉开放,左侧椎动脉粗大优势侧。考虑患者右侧椎动脉入路困难,但右侧后交通动脉开放,可以考虑Plan B,尝试由右侧颈内动脉入路经过右侧后交通动脉到达大脑后动脉。

手术耗材

6F MPD×2

Synchro-14(0.014in×200cm)×2

Excelsior SL-10微导管×2

Neuroform Atlas 无头(3mm×21mm)支架

Target 360 SOFT 4mm×6cm

Target HELICAL ULTRA 2mm×8cm、1mm×1cm、3mm×6cm、1.5mm×3cm

手术过程

双侧股动脉分别置6F动脉鞘。以泥鳅导丝携带6F MPD到达右侧颈内动脉C2段,调整管头位置后接高压肝素生理盐水持续滴注。然后,经右侧股动脉6F鞘以泥鳅导丝携带6F MPD到达左侧椎动脉V2段以远,调整管头位置后接高压肝素生理盐水持续滴注。

R-Pcom通路建立:在路图下,Synchro-14(0.014in×200cm)微导丝携带支架微导管Excelsior SL-10经左侧股动脉建立好的入路超选入右侧后交通动脉内并至左侧大脑后P1段以远,用于横行放置支架。

LVA通路建立:Synchro-14(0.014in×200cm)微导丝携带另一根弹簧圈微导管Excelsior SL-10经右侧股动脉建立好的入路经左侧椎动脉超选入基底动脉尖动脉瘤瘤体内,用于弹簧圈填塞。

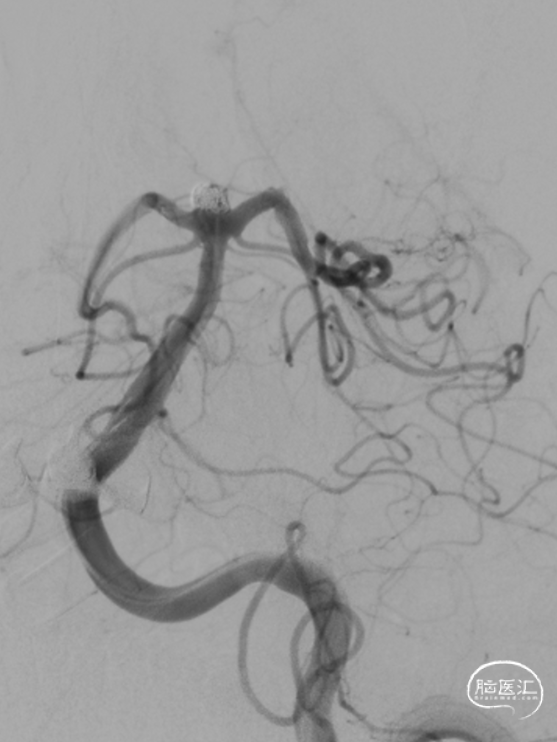

双微导管到位,调整为最佳工作位后,于路径图下,经弹簧圈微导管Excelsior SL-10送入第一枚Target 360 SOFT弹簧圈。同时经支架微导管Excelsior SL-10送入1枚Neuroform Atlas 无头(3mm×21mm)支架 。

准确定位并完全覆盖瘤颈口后释放支架。

支架释放后,撤出微导管,Synchro-14 (0.014in×200cm)微导丝携带弹簧圈微导管Excelsior SL-10穿过支架网眼超选入动脉瘤瘤体内,利用双微导管技术向瘤体内依次输送弹簧圈3mm×6cm、Target HELICAL ULTRA(2mm×8cm)、1.5mm×3cm、Target HELICAL ULTRA(1mm×1cm),直至瘤体致密栓塞,结束手术。

术后影像

手术回顾

由该病例引发以下两个问题,希望有机会能与各位同道一起进行探讨:

是否后交通动脉开放的患者均可经该途径置入支架?

该方式是否可以降低远期动脉瘤复发率?

文献回顾

基底动脉顶端动脉瘤约占所有颅内动脉瘤的5%,是后循环最常见的动脉瘤;

基底动脉顶端动脉瘤占后循环动脉瘤50%-80%(2005);

基底端形态可能有助于了解BAA的发病机制和预测BAA的形成 ;

位于ICA的动脉瘤比基底动脉的少。基底动脉分叉部动脉瘤破裂的风险更高。

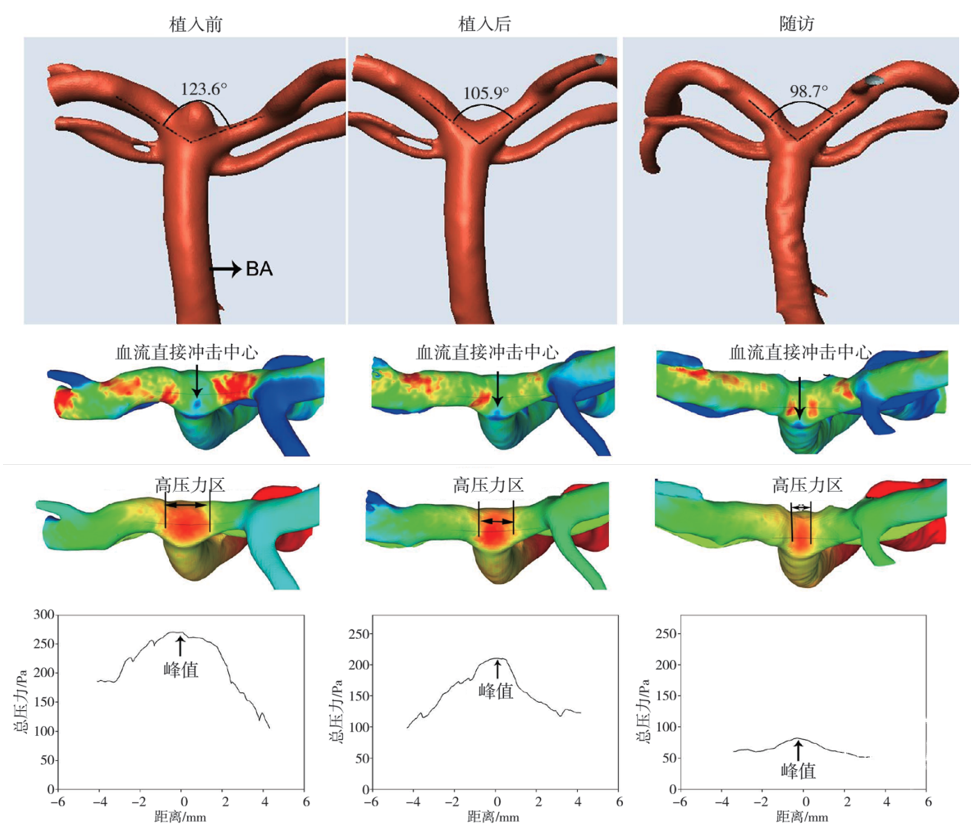

BAA形成机制:

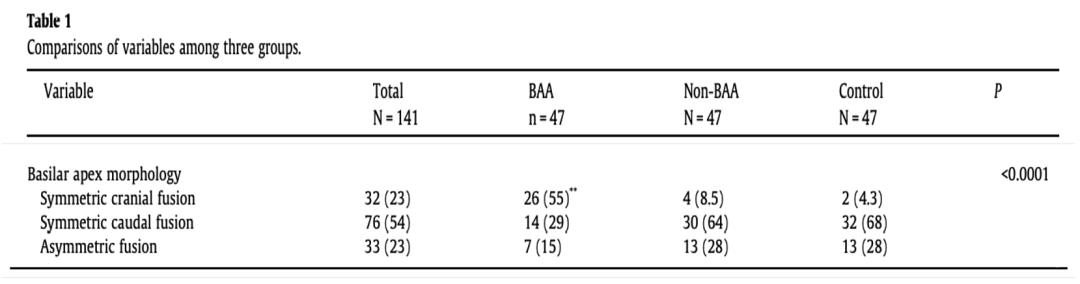

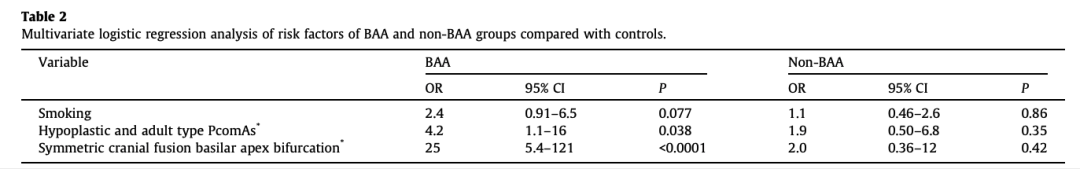

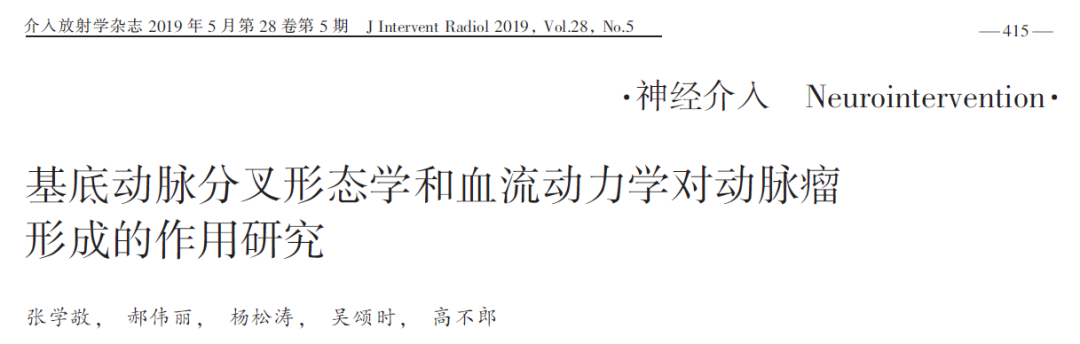

基底动脉顶端解剖形态的分类及内部血流的分类

不同基底动脉顶端解剖变异形态的比例以及BAA在不同解剖中的分布比例

BAA形成的影响因素分析

结论

通过对BAA组、非BAA组和对照组的基底端解剖进行了比较。Cranial fusion(SCA起源于基底动脉主干)与BAAs显著相关。基底顶端解剖形态的评估有助于理解BAA的发病机制和预测BAA的形成。

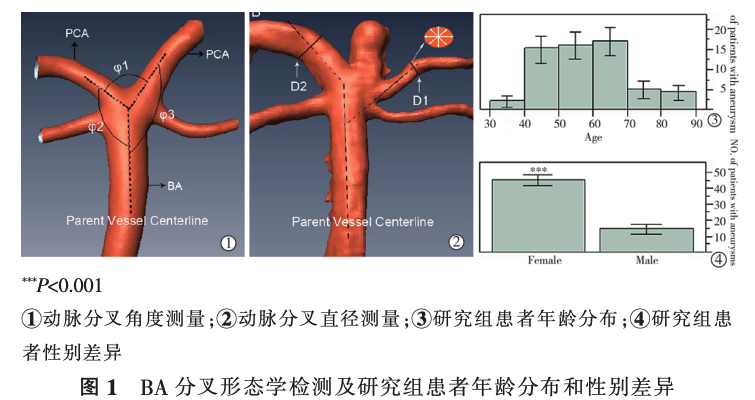

①典型的有瘤BA分叉;②典型的无瘤BA分叉

结论

BA动脉瘤形成与患者年龄、较宽的动脉分叉顶角及相应血流动力学应力均呈显著相关性。

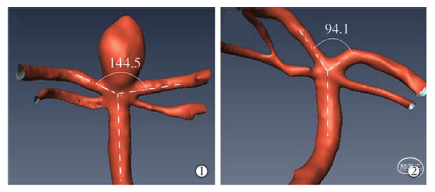

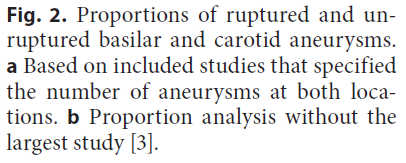

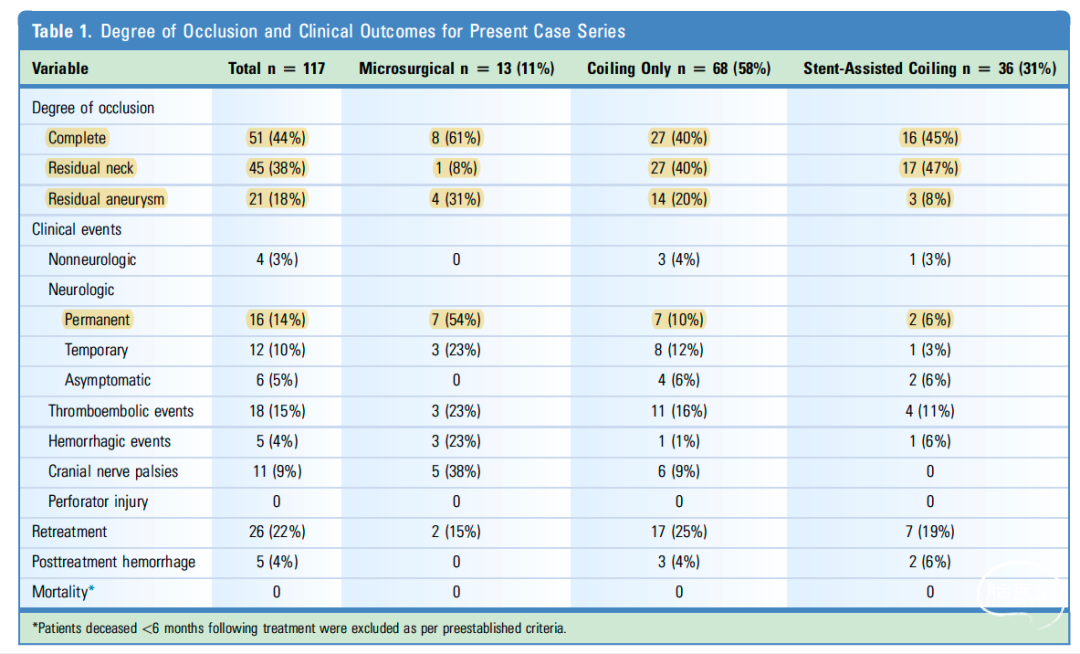

BAA破裂风险:

文献报道了2414例破裂动脉瘤,其中105例在颈内动脉分叉部(占比4.3%),192例在基底动脉分叉部(占比8.0%)。1214例未破裂动脉瘤,其中73例在颈内动脉分叉部(占比6.0%),101例在基底动脉分叉部(占比8.3%)。

颈内动脉分叉部与基底动脉分叉部相比,破裂比为0.54,未破裂比为0.72。

BAA破裂风险预测:

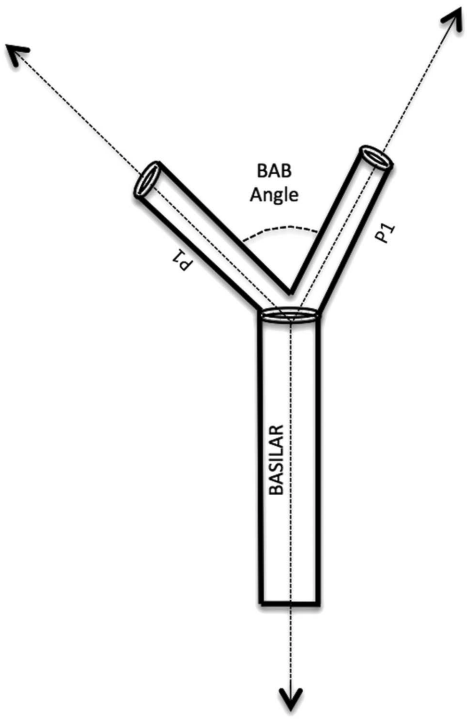

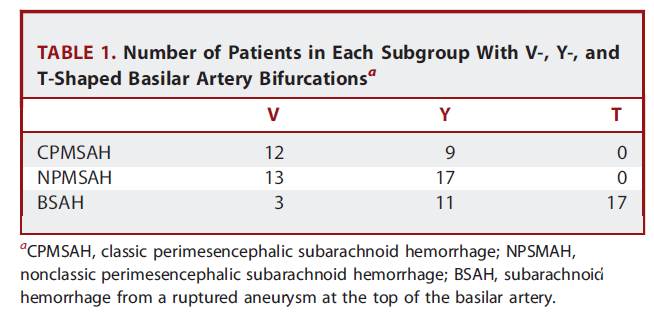

图示基底动脉分叉部角度测量方法:T型: 分叉部角度≥135°、Y型:分叉部角度≥90°,但<135°、V型:分叉部角度<90°。(Neurosurgery 73:2–7, 2013)

Neurosurgery 73:2–7, 2013

结论

CPMSAH和NPMSAH的患者基底动脉分叉部角度明显低于BSAH患者。

介入放射学杂志2019年5月第28卷第5期

BAA治疗:

WORLD NEUROSURGERY 138: e183-e190, JUNE 2020

术者体会

在跨循环途径输送过程中,Atlas支架在微导管内的推送非常平顺稳定,顺利精准释放,而且在穿网孔过程中支架稳定易操作,为Target圈提供了良好的脚手架作用。

Atlas支架在处理宽颈动脉瘤时,体现了非常好的顺应性,其自身的穹窿作用,可以恰到好处的调整瘤颈,使得后续手术处理的安全性得到明显提高。

术者介绍

杨明

首都医科大学附属北京天坛医院

医师,医学博士,博士后。首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心。美国约翰斯・霍普金斯医学院博士后,首都医科大学博士,北京市博士研究生优秀毕业生和优秀毕业论文,主持国家自然科学基金一项。第一作者在Neurology,European Journal of Neurology,Stroke等杂志发表SCI 8篇,累计IF:33。研究成果多次在美国卒中会(ISC)、欧洲卒中会进行Oral Presentation汇报。

江裕华

首都医科大学附属北京天坛医院

博士后,首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心副组长,副主任医师,北京市神经介入工程技术研究中心副主任,科技部国家科技专家库在库专家,国家自然科学基金通信评审专家,北京医师协会神经介入分会副总干事。北京医师协会神经介入分会青委会副主任委员,中国医促会神经损伤分会委员,中国卒中学会质控分会青年委员会委员,中华医学会神经损伤与修复委员会青年委员。

现在从事神经介入的基础及临床工作,目前主攻方向为出血性脑血管病的介入治疗,包括颅内动脉瘤、脑动静脉畸形等。目前承担科技部国家重点专项智能机器人1项、国家自然科学基金1项,北京市重点实验室公开课题1项、北京市自然科学基金青年课题1项、院级青年基金1项。作为主要成员参与获得国家自然科学基金、卫生部科研专项、科技部国际科技合作项目、首都医学发展基金、首都医科大学基础临床联合课题等10项课题,在神经介入领域取得了一些创新与成果,脑动脉瘤的介入治疗获得全国医药行业科技进步一等奖、教育部高校科技进步二等奖、中华医学科技进步三等奖等,已在国内外杂志发表文章数十篇,参与编写《interventionalneuroradiology》等著作3部,目前是《Europeanradiology》、BMJ等杂志的特约审稿专家。

指导老师

高峰

首都医科大学附属北京天坛医院

首都医科大学附属北京天坛医院神经介入科主任医师,医学博士、副教授,病区组长,业务骨干,主要从事脑血管病介入治疗工作,包括:脑动脉狭窄支架成形术、脑动脉瘤、硬脑膜动静脉瘘、脑血管畸形、脑血管急慢性闭塞血管内开通治疗等,独立完成脑血管病介入治疗手术5000余台。

在国内外发表多篇缺血性脑血管病支架成形术及急性期治疗的相关论文,参与国家十五科技攻关课题“颅内脑动脉支架成形术研究”,并获得北京市科技进步二等奖,中华医学奖,参与其他多项关于颅内外支架成形术的国家级和省部级卒中课题研究工作。

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容