2020年

Atlas开环小径支架全新上市

“革新输送,智能贴壁”

开启了辅助支架的新纪元

术者使用经验分享

实战与理论相结合

Atlas病例集锦开启

部位:

术式:

特点:

患者基本信息

患者女性,59岁。

主诉:突发头痛5小时。

现病史:5小时前,患者在休息状态下突发剧烈头痛,伴大汗、呕吐,精神反应减退,当地医院头颅CT提示“蛛网膜下腔出血”,急诊转入我院。

既往史:无特殊。

查体:血压:149/82mmHg,神志昏睡,GCS 10分,Hunt-Hess 3级,双瞳等大形圆,直径0.25cm,对光反射灵敏,颈阻(+),心肺腹部未查及异常,四肢肌张力不高,肌力检查欠合作。

辅助检查:血常规、肝肾功、电解质、血糖、血凝、心电图、肺部CT均未提示异常。

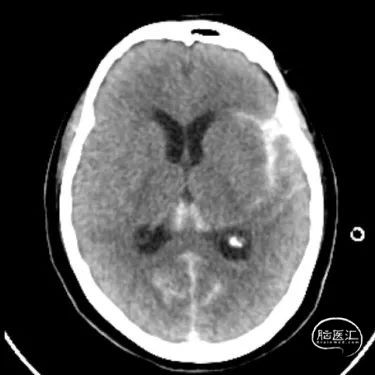

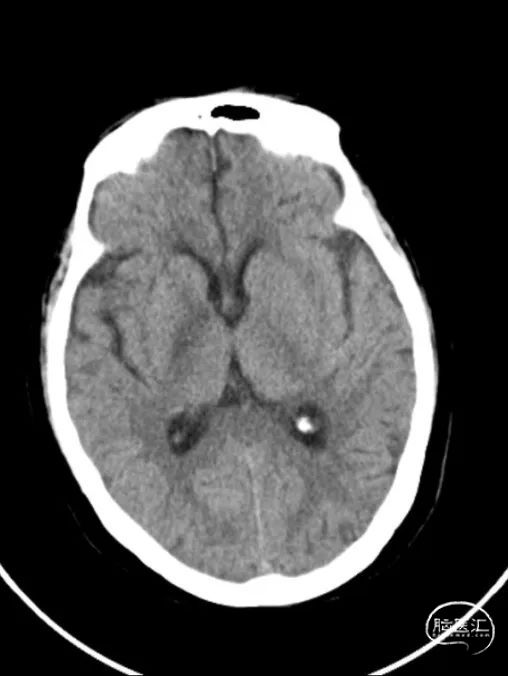

术前影像

头颅CT:蛛网膜下腔出血。

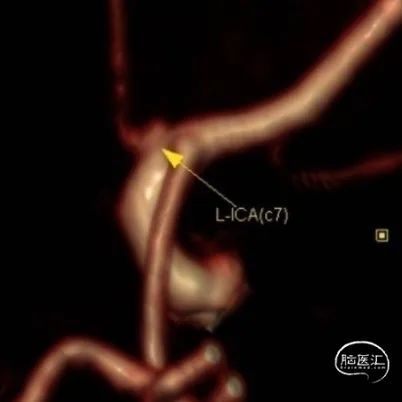

头颈CTA:

右侧颈内动脉交通段后缘(约后交通动脉开口左缘处)见小结节突起影,基底部宽约0.25cm,高度约0.2cm,提示动脉瘤可能性大。

左侧颈内动脉交通段后缘小突起影,基底部宽约0.2cm,高度约0.1cm,考虑动脉瘤可能。

术前讨论

术前诊断:双侧颈内动脉C7段微小动脉瘤(左侧责任) 。

治疗难点:

患者蛛网膜下腔出血重,Hunt-Hess分级高,预后可能不佳;

蛛网膜下腔出血虽明确,但CTA发现双侧后交通段微小动脉瘤可能,责任病灶的判定需非常慎重,左侧?右侧?差之毫厘失之千里;

即便DSA明确双侧均系动脉瘤,直径1-2毫米的微小动脉瘤处理仍然极为困难,何况还是一左一右的双侧动脉瘤,术中破裂出血风险相当高;

同期治疗双侧动脉瘤还是分期治疗?选择开颅动脉瘤夹闭术还是血管内介入栓塞术?

征得家属意见后,选择急诊脑血管造影+同期双侧动脉瘤介入栓塞术治疗。

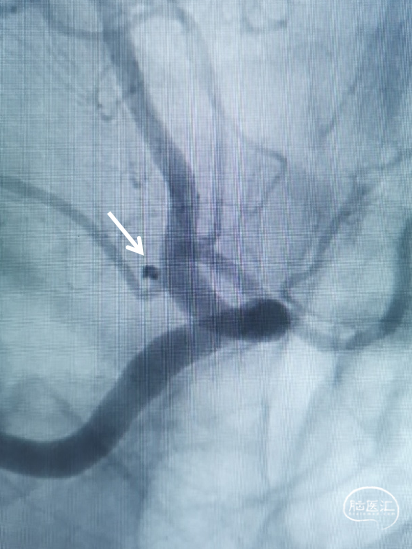

术前造影

左侧脉络膜前动脉起始部微小动脉瘤,约1.3mm*0.9mm,载瘤动脉远端3.7mm,近端4.2mm;右侧后交通动脉起始部微小动脉瘤,约2.3mm*1.7mm,载瘤动脉远端3.8mm,近端4.1mm。

LICA

RICA

术中诊断:左侧脉络膜前微小动脉瘤(责任);右侧后交通微小动脉瘤。

手术策略:同期双侧Atlas支架辅助微小动脉瘤栓塞治疗。

手术耗材

6F 导引导管

微导管:Echelon-10、XT-17

(塑形:左J型、右C型)

微导丝:Synchro-14

支架:

Neuroform Atlas 4.5*21mm(两枚)

弹簧圈:

左侧(责任):Prime 1mm*1cm

右侧:Target NANO 1.5mm*3cm、其他型号1mm*2cm

EX600封堵器

手术过程

1、左侧责任动脉瘤栓塞治疗: 路图指引,6F 导引导管到位左侧C1段末端,XT-17支架导管、Echelon-10微导管预塑“J”形在Synchro-14微导丝引导下先后到位,栓塞微导管到位较为顺利,尝试1mm*2cm Prime弹簧圈,推入一半后即有踢管现象,更换1mm*1cm Prime弹簧圈,顺利推入,担心解脱后逃逸,果断送入1枚4.5mm*21mmAtlas支架 ,顺利到位并释放,对栓塞微导管完全无影响,解脱弹簧圈,解脱后造影显示支架打开良好,弹簧圈稳定,动脉瘤不显影。

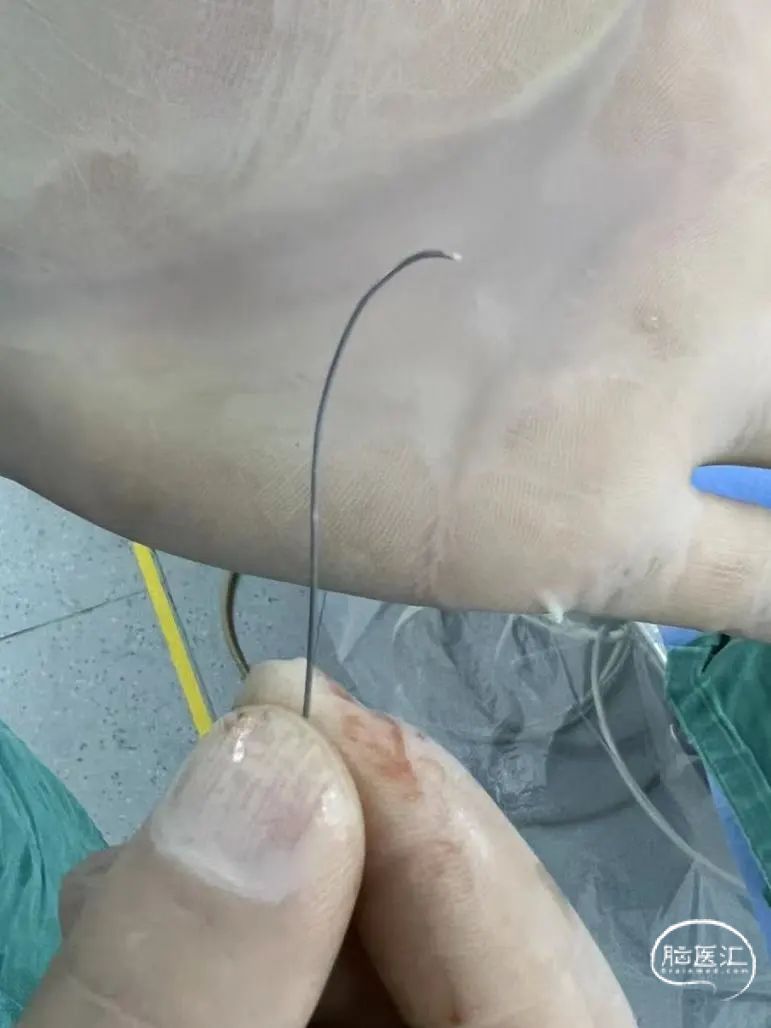

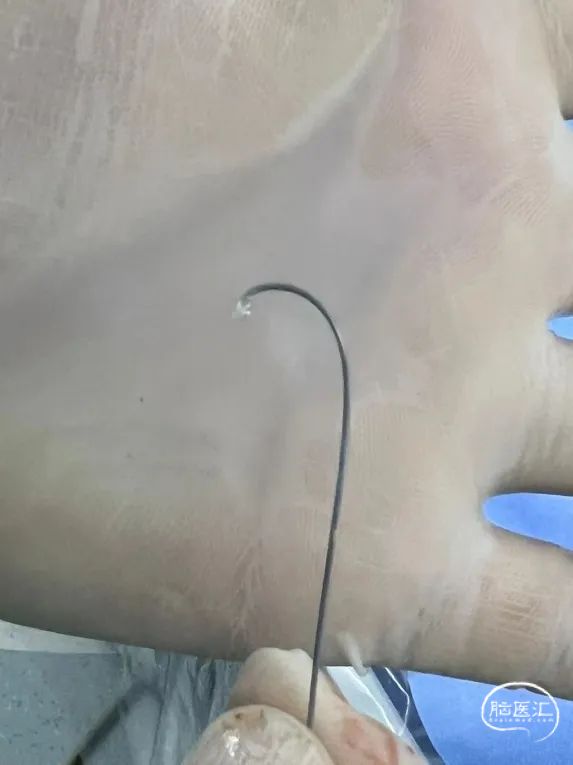

微导管塑形“J”型

工作位造影

XT-17支架导管到位

Echelon-10微导管到位

首枚弹簧圈:Prime 1mm*2cm ,推进一半,踢管。

导丝引导微导管重新到位。

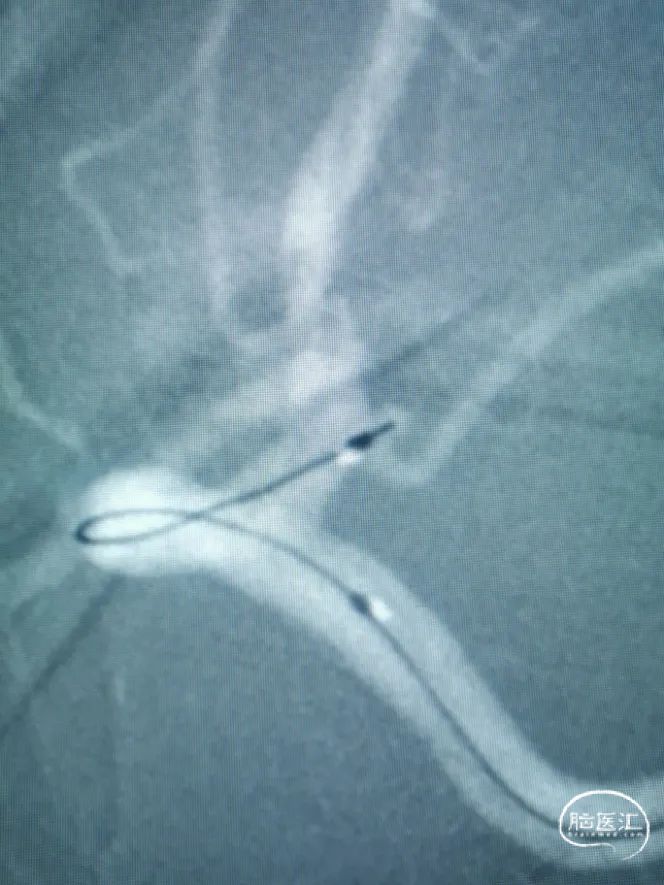

送入1枚4.5mm*21mm Atlas支架,顺利到位并释放,微导管稳定,送入1mm*1cm Prime弹簧圈顺利。

弹簧圈解脱,撤出微导管。

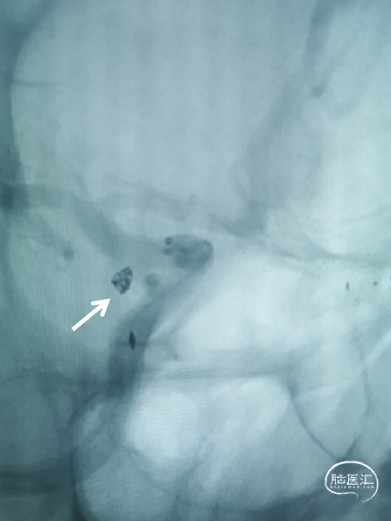

术后即刻造影:弹簧圈稳定、支架打开良好、动脉瘤致密栓塞,Raymond 1级。

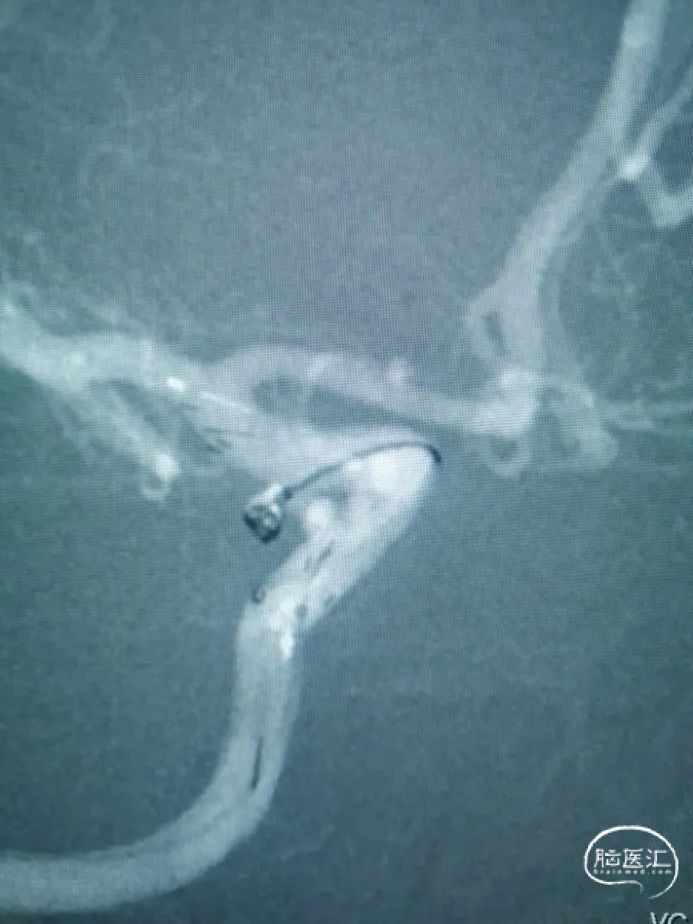

2、右侧后交通动脉瘤介入栓塞治疗:路图指引,6F 导引导管到位右侧C1段末端, XT-17支架导管、Echelon-10微导管预塑“C”形,在Synchro-14微导丝引导下先后到位,栓塞微导管到位十分顺利, 推入1枚Target Nano 1.5mm*3cm弹簧圈后,经支架导管送入1枚4.5mm*21mm Atlas支架保护瘤颈,顺利到位并释放,对栓塞微导管完全无影响, 解脱弹簧圈后再推入1枚1mm*2cm弹簧圈,顺利推入,解脱后造影显示支架打开良好,弹簧圈稳定,动脉瘤不显影。

微导管塑形“C”型

工作位造影

微导管、支架导管到位。

经微导管送入首枚弹簧圈Target Nano 1.5mm*3cm先不解脱。

送入1枚4.5mm*21mm Atlas支架,顺利到位并释放,微导管稳定,完全送入首枚弹簧圈顺利,无踢管现象。

支架打开良好,微导管稳定,再送入1枚1mm*2cm弹簧圈 ,无踢管现象。

术后即刻造影:弹簧圈稳定、支架打开良好、动脉瘤致密栓塞,Raymond 1级。

术后影像

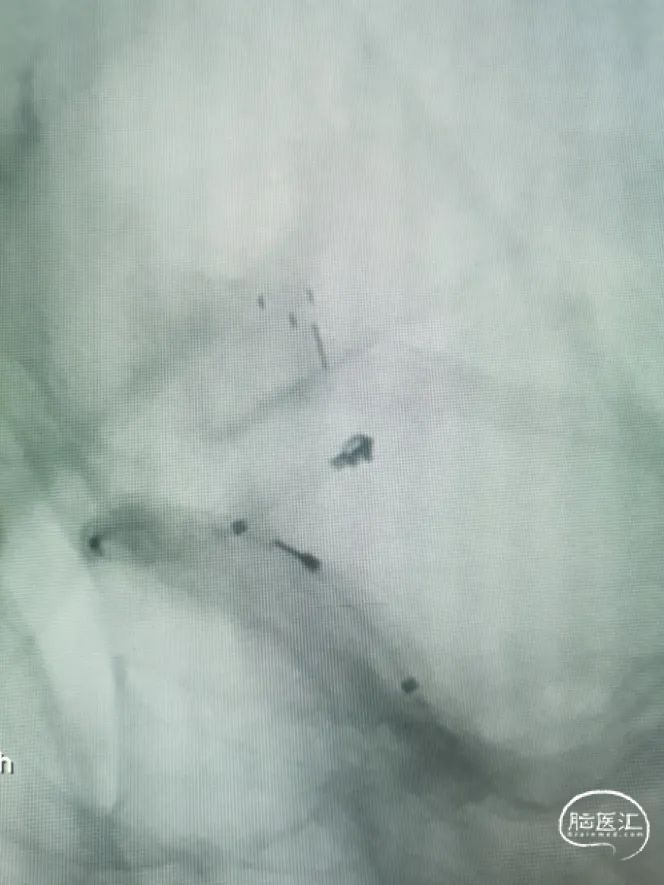

术后即刻造影:

LICA

RICA

LICA

RICA

术后双抗抗血小板聚集、抗血管痉挛、预防癫痫、脱水降颅压、预防应激性消化道出血、祛痰止咳、镇静镇痛;早期收缩压维持在120-160mmHg;术后1天、3天、1周、2周、3周复查头颅CT,术后3天:腰穿淡红色,神志清、言语流畅、四肢活动正常;术后2周:可下床活动,无任何神经功能障碍;术后3周:痊愈出院。

术后3周CT

术者体会

在微小动脉瘤栓塞治疗中,栓塞微导管的稳定性要求极高,Atlas支架的输送与释放,对栓塞微导管的干扰极小,稳定性好,安全性高。

在分叉部宽颈动脉瘤治疗中, 可利用Atlas支架的穹隆效应,对瘤颈口产生良好的保护效果。

Atlas支架有良好的顺应性,在迂曲的载瘤血管中,释放更轻松从容。

学科带头人

刘阳

四川省绵阳市第三人民医院

中共党员,绵阳市第三人民医院副院长,神经外科医学博士,主任医师,硕士生导师,四川省卫生健康领军人才,四川省学术技术带头人后备人选,四川省卫健委学术技术带头人,绵阳市神经外科质量控制中心主任、绵阳市神经外科临床医学研究中心主任。

从事神经外科20多年,擅长脑外伤、脑肿瘤、脑血管病、功能神经外科、脊柱脊髓等。主持省、市科研课题30余项,累计发表中英文论文70余篇。

专家介绍

徐剑峰

四川省绵阳市第三人民医院

神经外科主任医师,医学博士,川北医学院兼职硕士生导师。

中国研究型医院学会脑血管病专业委员会青年委员、四川省医师协会神经外科专委会委员,四川省医师协会神经介入专委会常务委员、四川省医学会介入专委会委员,四川省国际医学交流促进会影像专委会常务委员、绵阳市神经外科专委会常务委员,绵阳市介入医学专委会副主任委员,绵阳市神经外科质量控制中心委员,《中华放射介入学电子杂志》、《四川精神卫生》杂志编委。

从事神经外科(脑外科)临床工作20多年,研究方向:各类脑血管病的诊治,擅长脑出血、脑动脉瘤、脑血管畸形、烟雾病及缺血性脑血管病的微创外科手术及介入治疗。

参与编撰论文、专著多篇,申请国家级专利2项,获省、市医学科技进步奖5项,主持省、市级科研课题多项。

团队成员

唐荣武

四川省绵阳市第三人民医院

主治医师,医学硕士。毕业于西南医科大学,从事神经外科及神经介入临床工作10余年,先后在成都军区总医院神经外科、天津医科大学总医院神经外科等地进修培训,尤其曾在陆军军医大学第二附属医院神经外科及“新桥卒中介入学院”进修学习脑血管疾病外科及介入治疗两年,师从刘俊教授。

擅长颅脑损伤的救治,脑出血个体化治疗,颅内动脉瘤、脑与脊髓血管畸形、颅内外血管狭窄或闭塞、急性脑血栓等出血及缺血性脑脊髓血管疾病外科手术治疗和血管内介入治疗,核心期刊发表论文数篇。

张正保

四川省绵阳市第三人民医院

神经外科副主任医师,神经外科专业硕士,中共党员。掌握神经外科常见病多发病的诊治,擅长脑血管疾病的开颅手术及介入手术治疗,曾任职重庆市医学会神经外科专委会青年委员,重庆市医师协会神经介入分会委员。主持省部级科研课题1项,厅局级科研课题2项,发表SCI论文1篇,核心期刊论文数篇。

刘藻滨

四川省绵阳市第三人民医院

医学硕士,毕业于空军军医大学神经外科专业。

现任四川省医师学会神经介入青委会委员,中国微循环学会转化医学专业委员会脑微循环学组青委会委员。

主要研究方向:脑血管疾病的血管内介入治疗、复合手术在脑血管疾病中的应用,复合手术在脑肿瘤中的应用研究。

从事神经外科临床、科研、教学及国家级脑卒中中心建设工作。熟练掌握脑脊髓血管疾病、颅脑外伤及颅内肿瘤的诊治,尤其擅长脑脊髓血管疾病的神经介入治疗。

参与国家级、省级课题多项、参与编译神经外科英文专著(《神经外科里程碑文献解析》)一部,参与并完成四川省科技厅课堂《出血性脑血管疾病的介入微创诊治》等。以第一作者或共同第一作者在SCI及国家级核心期刊发表论著数篇。

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容