排版 | AiBrain 编辑团队

创伤性脑损伤(TBI)是导致死亡和残疾的主要原因。尽管重症监护的进步显著提高了TBI相关的死亡率,但这些患者经常出现严重的脑功能障碍。

意识障碍(DOC)是指由于大脑受损而导致意识改变的状态。DOC包括昏迷、植物人状态/无反应觉醒综合征(VS/UWS)和最小意识状态(MCS)。

VS患者可能表现出短暂的睁眼和睡眠-觉醒周期,但与没有DOC的人相比,他们的睡眠模式明显混乱。VS患者的脑电图(EEG)可能表现出有δ节律的缓慢背景活动,甚至是无脑电活动,而皮层对外部刺激没有反应。

与VS患者相比,MCS患者表现出睡眠-觉醒周期和更多的睡眠模式,如纺锤波活动和快速眼动(REM)睡眠阶段。他们对刺激(如听觉刺激和电刺激)反应更灵敏,显示出更多的皮层代谢率激活。由于大脑功能的保留,他们更有可能通过自然恢复或康复恢复意识。

神经调节干预已被用于治疗DOC。经颅直流电刺激(tDCS)、重复经颅磁刺激(rTMS)、深部脑刺激(DBS)、脊髓电刺激(SCS)和迷走神经刺激显示可以改善这些患者的意识水平。DBS可以通过丘脑中的电极直接调节丘脑中央神经活动,从而影响丘脑皮层回路并改善患者的意识。

据报道,1969年第一例接受DBS治疗的DOC患者表现出改善的EEG活动1。Schiff等人对MCS患者进行了交叉对照实验,发现中央丘脑DBS显著促进了TBI的功能恢复并改善了意识2。此项研究受到了极大的关注,激励了许多研究人员使用DBS来提高MCS患者的意识,有必要准确、客观地衡量DBS的监管效果,以进一步了解其潜在机制。

2022年11月15日,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科何江弘教授和中国人民解放军总医院第一医学中心张剑宁教授团队合作在《CNS Neuroscience & Therapeutics》杂志在线发表了题为“Deep brain stimulation improves electroencephalogram functional connectivity of patients with minimally conscious state”的研究论文。

为了研究MCS患者DBS的调节机制,研究人员使用脑电图测量MCS患者皮层功能连接性的变化。该项研究为解释DBS的调节机制和电生理指标提供了证据,以评估DBS的调节效果。

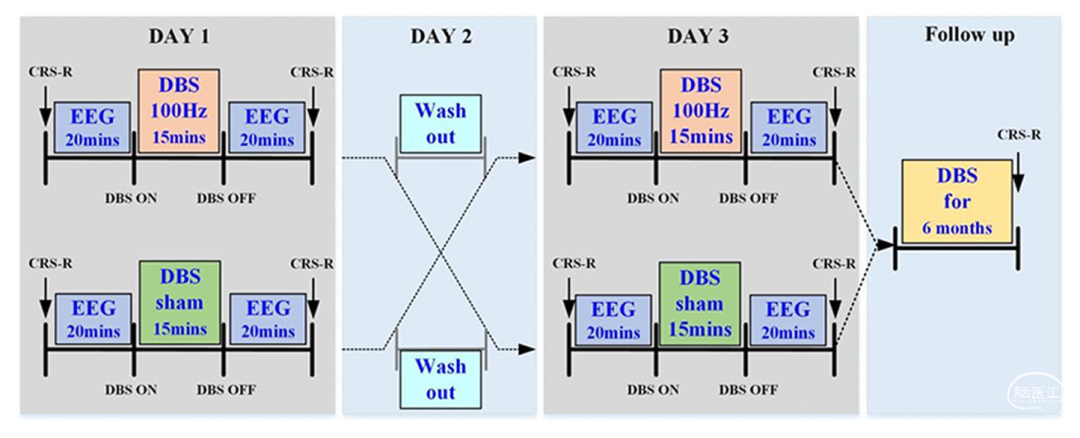

研究人员采用了一项随机假对照交叉研究,以检测DBS的短期效应。9例患者随机分为两组。在第一组中,5例患者接受了100 Hz DBS和sham DBS,间隔24h;第二组4例患者接受了相同的治疗,但顺序相反。其他DBS参数包括刺激持续时间15 min,DBS脉冲宽度120 μs和电压3.0V。记录DBS前后的昏迷恢复量表修正(Coma Recovery Scale-Revised,CRS-R)和静息状态EEG(15 min)。使用CRS-R量表记录DBS手术后6个月患者的随访结果,以评估DBS的长期影响。研究设计如图1所示。

图1:总体研究设计流程图

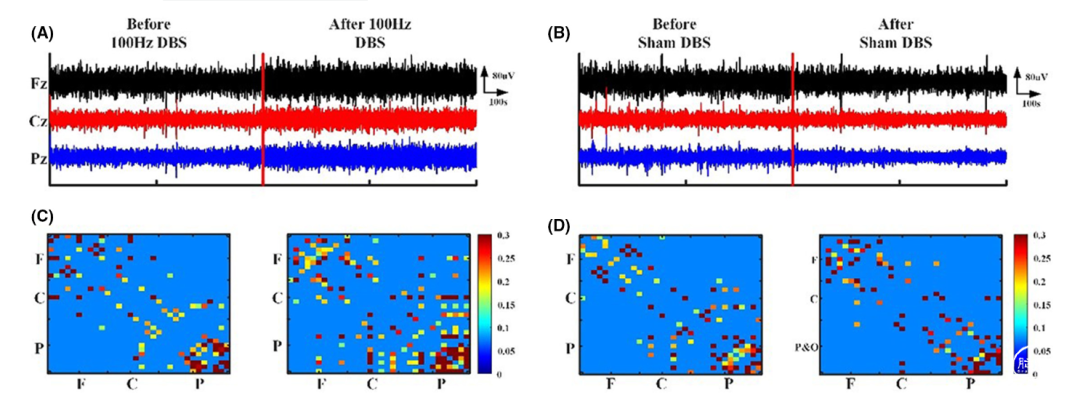

然后,采用Kolmogorov–Smirnov检验评估EEG指标的正态分布。图2显示了P9在100 Hz DBS和sham DBS前后的脑电图结果。P9的原始脑电图振幅发生了变化。P9患者在100 Hz DBS后,局部区域(额叶和顶叶)和局部-局部区域(额叶-顶叶)的功能连通性增加(图2A,C)。然而,sham DBS几乎没有检测到变化(图2B,D)。

图2:100 Hz和sham DBS的脑电图结果。

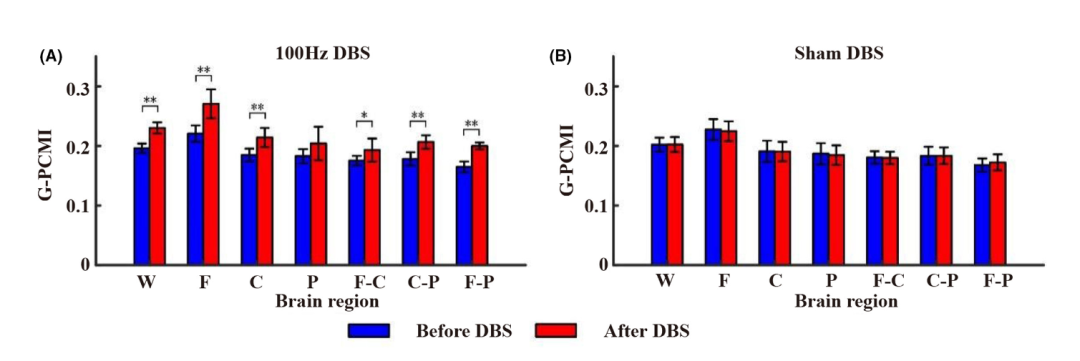

100 Hz DBS和sham DBS前后的G_PCMI如图3所示。结果显示,全脑、局部(额叶和中央叶)和局部-局部(额叶-中央叶)脑区在100 Hz DBS照射15分钟后增强(图3A)。相比之下,sham DBS 15 min后显示大脑功能连通性无显著变化(图3B)。

接下来,研究人员计算了不同脑区不同时间点G_PCMI与基线CRS-R之间的相关性。在100 Hz DBS之前,全脑、顶叶和额-顶叶的G_PCMI与基线CRS-R显著相关。100 Hz DBS之后,全脑和额叶-中央叶的G_PCMI与基线CRS-R显著相关。额叶-中央叶和额叶-顶叶G_PCMI的变化率与基线CRS-R显著相关。

图3:各组G-PCMI结果。

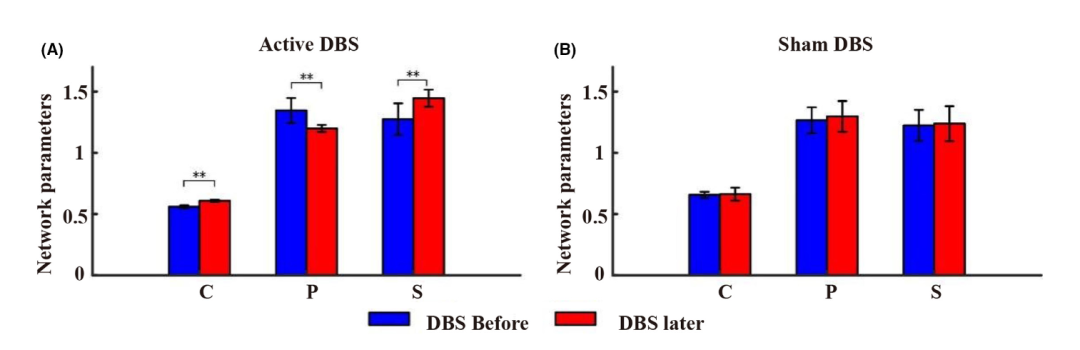

图4显示了100 Hz DBS和sham DBS前后全脑网络参数的变化。100 Hz DBS之后,聚类系数和小世界特征显著增加,网络节点之间的平均路径长度显著减少(图4A),并且sham刺激前后,神经网络参数没有显著变化(图4B)。然后,研究人员计算了不同脑区不同时间点网络参数与基线CRS-R之间的相关性。结果表明,在100 Hz DBS前后,三个网络参数与基线CRS-R显著相关。此外,100 Hz DBS之后的相关系数高于100 Hz DBS前。

图4:各组网络参数的结果。

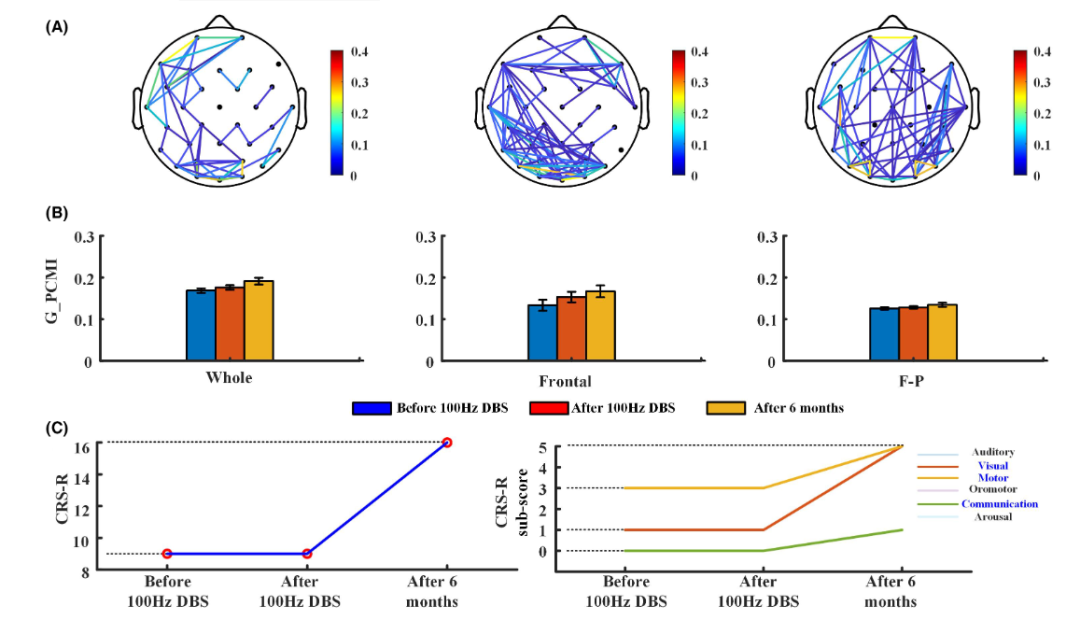

所有患者均接受100 Hz DBS治疗6个月。刺激从8:00开始,到20:00关闭。100Hz DBS治疗6个月后,P4、P7和P9患者的意识水平有所改善。图5显示了这些患者在DBS前、后15min和6个月后的功能连通性和CRS-R评分的变化,三个时间点的结果表明,这三例患者的额叶和额顶叶连通性增强。

图5:患者的记录结果。

该项研究通过G_PCMI测量MCS患者DBS前后的功能连通性变化,探讨了DBS的潜在机制。100Hz DBS治疗6个月后,3例患者表现出与意识相关的行为,提示DBS可能对意识恢复有长期影响。

尽管研究人员采用了纳入标准,但在长期随访中很难将自发性恢复与DBS效应区分开来,特别是对于TBI患者。未来的研究需要更大的样本量,以加强该研究的分析有效性。

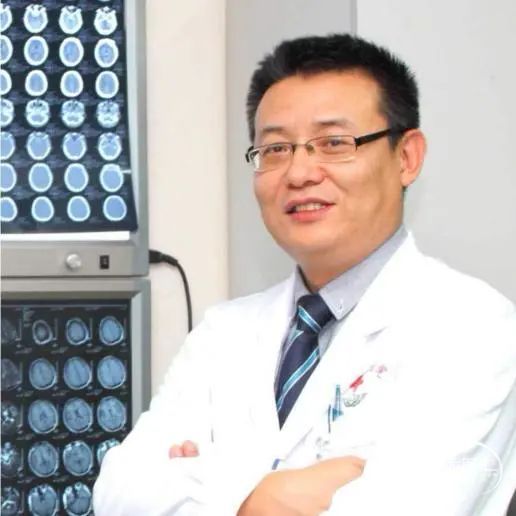

何江弘 教授

教授,主任医师,博士生导师。首都医科大学附属北京天坛医院神经外科中心意识障碍外科主任。中国医师协会神经修复学分会意识障碍学组主任委员;中国神经科学学会意识与意识障碍分会副主任委员;中华医学会神经外科分会神经生理学组副组长;中国医师协会神经调控分会委员;中国医师协会神经外科分会功能外科学组委员。2008-2009多伦多大学神经外科访问学者。专业特长:昏迷及植物状态促醒治疗。意识障碍患者隐匿意识的多模态检测与评定;针对意识障碍患者的无创神经调控(TMS, tDCS等)治疗方案与评定;针对慢性意识障碍患者的外科促醒手术的植入靶点可视化及精准定位技术、基于多模态评估手段的效能评定与程控技术。近五年在慢性意识障碍领域以第一/通讯作者发表SCI论文23篇。主持国家重点研发计划重点专项、国家自然基金面上项目等多项在研课题。

识别二维码,前往何江弘 教授学术主页

查看更多精彩内容

张剑宁 教授

解放军总医院神经外科医学部主任

专业技术少将,主任医师、教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴、军队优秀专业技术干部一类津贴

先后任空军军医大学(原第四军医大学)第一附属医院(西京医院)神经外科讲师、主治医师(1993年),副教授、副主任医师(1995年),教授、主任医师(2000年),科室副主任(2006年),解放军总医院第六医学中心(原海军总医院)神经外科医院院长(2011年)

现任中国医疗保健国际交流促进会神经损伤学分会主任委员,中国医师协会神经外科医师分会常委、中华医学会神经外科分会全国委员、全军神经外科专业委员会副主任委员、全军战创伤学专业委员会常委、北京医学会神经外科学分会常委兼颅脑创伤学组组长。担任《解放军医学杂志》、《中国临床神经外科杂志》副主编,《中华神经外科杂志》、《中华神经外科杂志英文版》、《中华神经创伤杂志》、《中华小儿外科杂志》、《中华神经医学杂志》、《国际脑血管病杂志》、《立体定向及功能性神经外科杂志》、《Neurosurgery中文版》、《转化医学》等10余种期刊编委

先后获国家科技进步二等奖1项,军队科技进步一等奖1项,中华医学科技一等奖1项,军队科技进步二等奖1项,军队医疗成果二等奖6项,军队科技进步三等奖2项,陕西省科技进步三等奖1项,陕西省医药卫生科技成果一等奖1项。荣获2014年度王忠诚中国神经外科医师学术奖。2020年被评为“白求恩式好医生”。2022年被评为全国“人民名医.卓越建树”奖

以第一作者或通讯作者发表学术论文200余篇。对颅脑损伤后脑水肿发生机制与治疗、颅脑海战伤救治、脑胶质瘤分子机制与治疗等进行了较深入探索,承担科研课题20项,包括全军后勤科研重大项目1项、全军后勤科研重点项目1项、工信部5G+医疗健康应用试点项目1项、北京市科委“首都临床诊疗技术研究及转化应用”重点专项1项、军民融合重点项目1项、国家自然科学基金3项、863项目子课题1项等,研究经费3800多万元

采用显微外科、神经导航等微侵袭手术治疗脑干肿瘤、颅颈区畸形、海绵窦内肿瘤、颅内动脉瘤、脑动静脉畸形、颅底肿瘤及脊髓内肿瘤等疑难复杂疾病效果良好。成功手术治疗巨头儿脑积水、头部巨大肿瘤等疑难复杂病例,先后被中央电视台《走近科学》、《健康之路》、《人民的军医》及北京电视台《京城名医》等栏目作了专题报道,多家地方新闻媒体也纷纷报道,社会反响强烈

识别二维码,前往张剑宁 教授学术主页

查看更多精彩内容

参考文献(上下滑动查看):

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。