近日,首都医科大学基础医学院神经生物学系李晓光教授、杨朝阳教授团队在神经科学国际知名期刊《Prog Neurobiol》发表题为“Circuit reconstruction of newborn neurons after spinal cord injury in adult rats via an NT3-chitosan scaffold”的研究论文。研究发现,利用神经营养因子3(NT-3)活性生物材料支架激活内源性神经发生修复成年大鼠胸髓(T7-T8)5mm完全性切除损伤,使大鼠后肢的运动功能显著恢复。这是国际上首次系统揭示脊髓损伤区新生神经元的亚型分类及其神经环路的重建情况。基础医学院神经生物学系王子珏博士为第一作者,李晓光教授、杨朝阳教授为共同通讯作者。

脊髓损伤修复是国际上尚未解决的重大医学难题。脊髓损伤不仅给患者带来极大的身体、心理伤害,严重影响患者的生存质量,还会给家庭乃至整个社会造成巨大的经济负担。李晓光教授、杨朝阳教授团队历时20余年成功破解脊髓损伤修复这一世界性医学难题。团队采用天然生物材料-壳聚糖复合神经营养因子(NTs)构建了一系列新型活性生物材料,可以长期控制释放神经营养因子达14周,改善损伤区局部微环境,激活内源性神经干细胞,募集其迁移至损伤部位分化为成熟的神经元,新生的神经元可与宿主细胞形成功能性的神经环路最终使得功能恢复。然而,脊髓损伤区新生神经元是否具有正常脊髓灰质的细胞亚型?这些不同亚型的新生神经元能否接受大脑皮层来源的、皮层下中枢来源的或脊上来源的轴突投射,以及能否维持截瘫平面以下的环路可塑性等问题尚未可知。

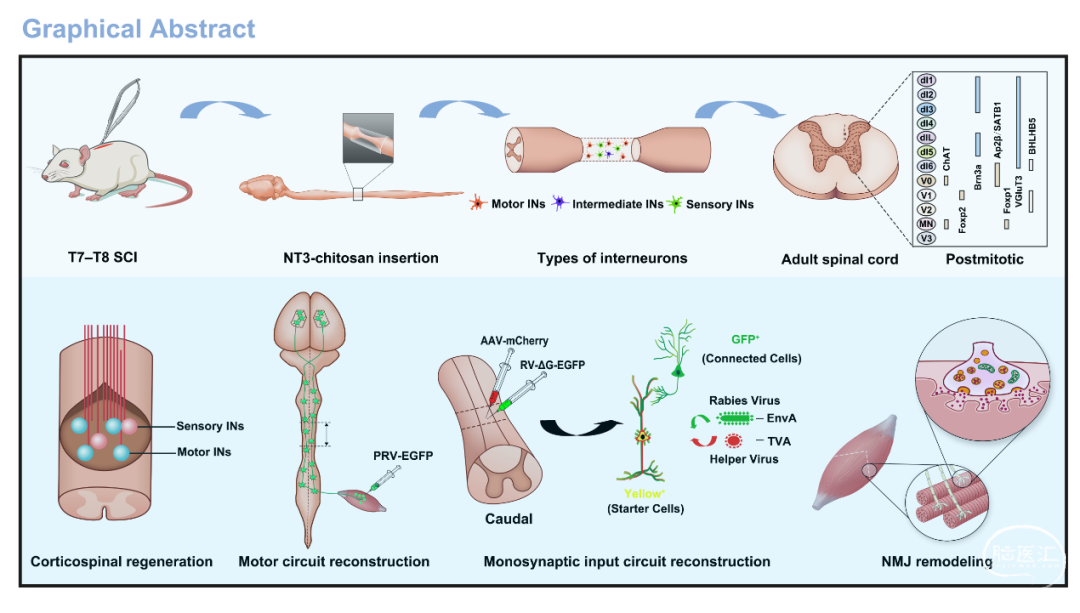

为了揭示损伤区内新生神经元是否具有正常脊髓的神经元表型,团队借助免疫荧光染色技术,揭示了脊髓损伤区内新生神经元的亚型分类,即损伤区内存在兴奋性神经元CamKII、抑制性神经元GABA及胆碱能神经元ChAT,这些神经元构成了中枢模式发生器(CPG)神经网络。研究发现,损伤区内存在运动型中间神经元Foxp1、Foxp2、AP2β和SATB1,感觉型中间神经元Brn3a和VGluT3,以及调节型中间神经元BHLHB5。不同亚型中间神经元的产生为截瘫大鼠后肢运动功能恢复提供了形态学方面的证据。同时,团队通过嗜神经病毒示踪技术并结合免疫荧光染色分析,发现新生神经元可整合入宿主环路中,并接受大脑皮层来源的、皮层下中枢来源的和脊上来源的轴突投射,使得脑-脊髓-肌肉环路重建。进一步,观察到截瘫平面以下的局部环路重塑,靶器官神经肌肉接头形态和功能改善。

此项研究为后续该材料在脊髓损伤患者中开展临床试验奠定了基础。

该研究受科技部重点研发计划(2017YFC1104001, 2017YFC1104002, 2020YFC2002804)、国家自然科学基金(31900980, 31970970, 31730030, 81941011, 31971279, 31771053, 82030035, 31900749)、北京市科委项目(Z181100001818007)、北京市自然科学基金(KZ201810025030, 7222004)等项目资助。

李晓光

首都医科大学基础医学院教授、博士生导师。主要从事应用组织工程修复中枢神经损伤机理和临床转化研究。主持和完成科技部863、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等。在国际著名期刊《PNAS》《STTT》《Biomaterials》等发表论文30余篇,获国家发明专利多项,获“2012年全国百篇优秀博士学位论文指导老师”及“2018年高等学校科学研究优秀成果-自然科学一等奖”。

杨朝阳

首都医科大学基础医学院教授、博士生导师。主要从事应用组织工程学方法修复中枢神经系统损伤研究。主持完成科技部重点研发计划、国家自然科学基金面上项目等多项国家级科研项目。在《PNAS》《STTT》《Biomaterials》等期刊上发表论文30余篇。获“2018年高等学校科学研究优秀成果-自然科学一等奖”、“2012年全国百篇优秀博士学位论文”、“2018年中华医学会-医学科学技术三等奖”。

来源:基础医学院 科技处

点击或扫描上方二维码,查看更多“脊髓脊柱”内容